L’anarchia selvaggia del (vero) capo

Chissà che un giorno la difficoltà di rispondere alla domanda chi o cosa sia un capo non venga riconosciuta come il vero sintomo della nostra epoca. Una domanda così si fatica, oggi come non mai, non solo a risolverla, ma anche già solo a porla. A prima vista questa situazione è legata al fatto che nella cultura occidentale un capo suppone i sudditi ed è dunque immediatamente identificato con la facoltà di esercitare un potere. Inoltre la stravagante proliferazione di capetti, caporali e boss a cui assistiamo quotidianamente finisce per rendere impegnativo anche solo proporre il tema. L’attenzione pubblica appare satura o, più esattamente, esausta dall’aver passato in rassegna, e via via consumato, tutte le figure possibili dell’immaginario collettivo relative al capo: dall’algido tecnocrate al leader carismatico; dal saggio competente (o presunto tale) al capopopolo informatizzato; dal vecchio uomo di partito al giovane comunicatore.

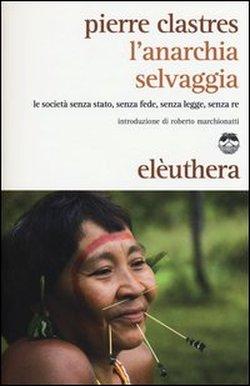

In un illuminante testo tradotto ora in L’anarchia selvaggia (elèuthera, Milano 2013), Pierre Clastres, l’antropologo parigino morto prematuramente in un incidente stradale nel 1977, sembra indicarci una strada più efficace per una riflessione sulla funzione del capo. E lo fa riallacciandosi a una celebre tesi del Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de La Boétie. Scritto secondo la testimonianza di Montaigne nel 1548, quando l’autore non doveva avere che sedici o forse diciotto anni, il Discorso s’incentra sull’idea dell’assenza di libertà quale caratteristica principale della civiltà occidentale. Clastres immagina che esista una correlazione diretta tra questa tesi e la libertà in cui nella stessa epoca si scoprivano vivere i “selvaggi” delle Americhe. Nel sedicesimo secolo arrivavano nei porti di mare non solo merci da tutto il mondo, ma anche informazioni, notizie, racconti da terre che solo pochi decenni prima erano completamente sconosciute. Così gli europei avevano potuto scoprire l’esistenza di popoli che ai loro occhi erano selvaggi proprio perché mancavano di relazioni di potere. Ben diversamente li sentiva però La Boétie: quell’altra vita delle tribù del Nuovo Mondo non era solo l’immagine speculare della vita europea, ma era una vita tanto più reale quanto più era riuscita a mantenere la sua libertà originaria, di cui gli europei si erano disfatti per sottomettersi ai poteri costituiti di uno Stato. Il problema risiedeva pertanto non nel Nuovo Mondo dei “selvaggi” non ancora toccati dal Progresso, ma nel Vecchio: com’era possibile – si chiedeva La Boétie – che l’uomo europeo avesse rinunciato volontariamente al suo più grande bene, alla libertà, così da non meritare più neppure il nome di uomo? Quale evento funesto, quale malencontre era capitato perché accadesse qualcosa così?

La risposta a questi interrogativi è giustamente celebre: alla base della cosiddetta vita civile della cultura europea starebbe non la semplice sottomissione al potere, ma nientemeno che un desiderio di asservimento. Senza questa volontaria rinuncia, senza questo amore per la servitù, gli europei godrebbero della stessa libertà di cui godono i selvaggi, di cui invece non si è conservata neppure memoria. Questo evento funesto spiega lo sviluppo parallelo – all'interno di una comune umanità – di due modalità radicalmente diverse di concepire la libertà. Tali modalità corrispondono alla partizione tra società e Stato, a cui Clastres ha dedicato il suo lavoro più conosciuto, La Società contro lo Stato. L’asservimento produce il primato dello Stato, la sua precedenza sulla società: qui le relazioni di vita sono riportate alla misura delle relazioni di potere. La sottomissione esclude l’amicizia e le sostituisce l’obbedienza al tiranno, ossia al fantasma di chi saprebbe cos’è meglio per gli altri, i sudditi. Al contrario, la libertà di cui testimoniano le tribù americane è espressione di una società che viene sempre prima dello Stato, ovvero delle istituzioni a cui è demandato l’ordine e il controllo della vita sociale.

Per comprendere in cosa consista questa libertà, occorre prendere in considerazione la figura del capo. Caratteristico nella tribù dei Guaraní, a cui Clastres ha dedicato lunghi anni di ricerche, è il fatto che non esista un singolo detentore del potere. Né c’è potere come oggetto che possa essere detenuto da qualcuno. Detenerlo o credere di detenerlo vorrebbe dire compromettere le relazioni all’interno della tribù. Così lo statuto di capo non lo si ha: lo si deve e in questo senso è un titolo che obbliga colui che è stato nominato, lo vincola al rispetto della sua tribù per averne in cambio il prestigio, la gloria. In questo senso il capo è tale sempre e solo in forza di un debito che lo lega alla sua tribù che lo ha eletto.

Ripensare la nozione di sovranità alla luce di questo legame simbolico vuol dire ripensarla in quanto fondata sul debito e non sul privilegio, comunque questo si configuri. La sovranità non è mai una prerogativa soggettiva – qualunque cosa questo soggetto dica o voglia dire. C’è sovranità solo come istanza comune, per quanto essa debba essere assunta di volta in volta da qualcuno singolarmente. Il che vuol dire che il capo non è colui (o, più raramente, colei) che comanda, dato che nessuno può più degli altri, dunque nessuno può imporre agli altri le proprie decisioni. Anzi, la pretesa di una superiorità, che è sempre contro gli altri, finisce per squalificarsi da sé. Così presso i “selvaggi” ha luogo una fondamentale disgiunzione tra l’essere capo e il potere, in cui l’iniziativa rimane una responsabilità di ciascuno, che non può essere delegata (ossia di cui è impossibile liberarsi), ma che preserva anche dalla costituzione di un polo di potere opposto alla vita della tribù.

Evidentemente la nozione di debito qui implicata è molto diversa da quella esclusivamente monetaria, divenuta oggi dominante. Mentre il debito monetario è pensato esclusivamente in vista del suo saldo, che lo annullerebbe, salvo poi prolungarsi indefinitamente nella permanenza di un rapporto di sottomissione finanziaria, il debito di cui è intessuta la nozione di capo costituisce quella mancanza che è la sola a essere in grado di fondare un gesto realmente sovrano. Essere all’altezza della sovranità vuol dire impegnarsi ad accogliere il debito che sta a fondamento delle relazioni, non per colmarne la mancanza, ma per assumerne la potenza generativa. Essere capi implica pertanto assumere il difficile compito di istallarsi nella radicale differenza tra titolo e esercizio. Forse la proliferazione di capetti nella nostra società non può essere compresa sinché non verrà messa in relazione con il rifiuto generalizzato di questo debito, il solo a creare sovranità. Là dove manca un gesto di sovrana anarchia non c’è spazio che per i boss, la cui rissosità è proporzionale alla mancanza di autorità. Per questo o troveremo la strada verso un gesto di anarchica sovranità oppure saremo destinati ad annullare nei litigi tra boss ciò che resta di una vita civile.