Landness di Matteo Meschiari: la Terra e noi

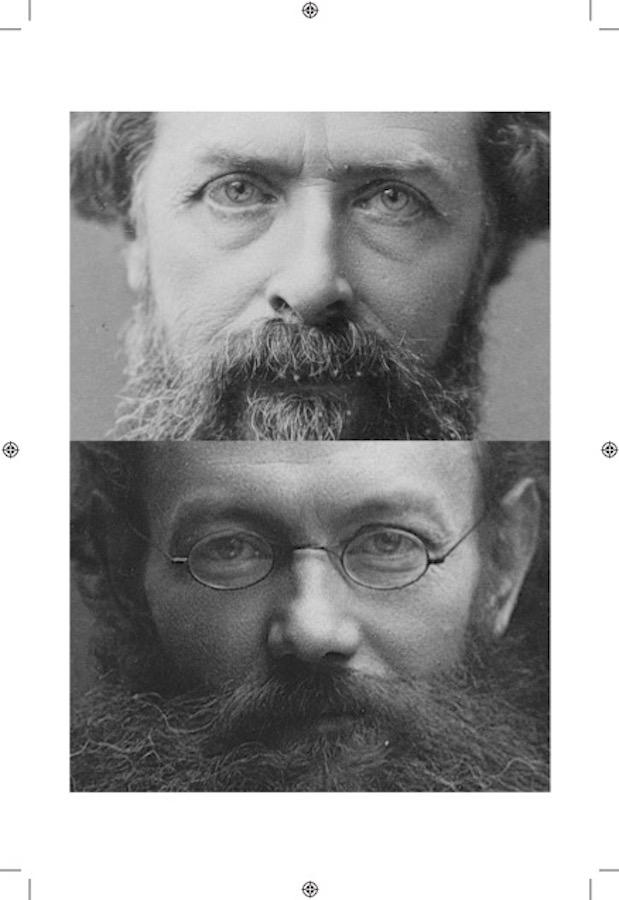

Pëtr Kropotkin, Élisée Reclus, Mosè Bertoni, James Kilgo, Kenneth White, un uomo con gli occhi grigi e la sabbia sui vestiti, Gary Snyder, Matteo Meschiari. Sono seduto con uno di loro sulla terrazza di un ristorante in appennino. Beh, raccontami, dico. Ci sono anche gli altri, se ne stano in silenzio, l’unico che mi sembra di conoscere è l’uomo con la sabbia sui vestiti. Guarda verso le valli, come tutti noi. E il racconto inizia.

Un bambino va verso casa, suo padre lo tiene per mano, gli parla dell’Odissea e il bimbo inizia ad arrampicarsi sulle pendici di Ilio, guarda verso Micene e ancora più in là, in un vecchio libro rilegato di tela verde trova il Pleistocene, i mammut, i rinoceronti lanosi e i caribù, i ghiacciai e le braci, le pitture rupestri e le rocce. – Io vengo da lì. – dice – Da quella confusione infantile tra epica e paesaggi, nel nesso ipotetico e paradossale che lega la Terra a un’idea di scrittura che sopravvive, carsica, che resiste. –

Il bambino cresce, studia, viaggia, scrive, insegna, vive, gli piace frequentare pub irlandesi, beve. – Una mattina mi svegliai in una cabina telefonica. Un’altra volta ero sotto il tavolo della cucina. Non ricordavo niente. Andavo a fare lezione e gli studenti per fortuna non si accorgevano che ero ancora ubriaco. O così credevo io. Andavo a scrivere in qualche caffè della città e il giorno dopo leggevo gli appunti come fossero quelli di qualcun altro.

Mi misi seriamente nei guai. Ma non ricordo con chi o perché, – dice –, e ordina un’altra pinta di Guinness. Siamo al Griffin’s di Modena, mi sta raccontando delle mani bianche di Élisée sulle cosce scure di una Clarisse che io immagino snella, coi capelli ricci e neri come la valle che stanno per raggiungere le dita magre di Élisée, come quelle di Pëtr o di Mosè, gente di cui non si sente mai parlare. Devi scriverla tu questa storia, dico, se non lo fai tu non farà nessuno.

Ma già sento che non può essere una storia come le altre, non per lui, c’è qualcosa che va oltre la semplice trasmissione di conoscenza, le loro vite sono talmente intrecciate con la sua da non potersi più districare e allontanarsene come vuole la consuetudine dei testi accademici. Ma non è neanche questo il punto, è che quel trattamento ucciderebbe il loro messaggio, non si può congelare un pensiero vivo, va trasmesso per quello che è, e per farlo va incarnato, vissuto, avvertito come parte di sé, per quello tocca a lui farlo, che parla con loro come fossero amici che prima o poi arriveranno a occupare gli sgabelli vuoti di fianco ai nostri.

Ma già sento che non può essere una storia come le altre, non per lui, c’è qualcosa che va oltre la semplice trasmissione di conoscenza, le loro vite sono talmente intrecciate con la sua da non potersi più districare e allontanarsene come vuole la consuetudine dei testi accademici. Ma non è neanche questo il punto, è che quel trattamento ucciderebbe il loro messaggio, non si può congelare un pensiero vivo, va trasmesso per quello che è, e per farlo va incarnato, vissuto, avvertito come parte di sé, per quello tocca a lui farlo, che parla con loro come fossero amici che prima o poi arriveranno a occupare gli sgabelli vuoti di fianco ai nostri.

Ma questo significa mettersi a nudo e mentre appoggia la Guinnnes mi dice: – Kilgo in un diario aveva annotato: “la storia è nel sangue”. Per Landness, – si chiamava già così, – devo trovare un'altra scrittura, un altro modo, e in questo è imprescindibile essere leali. – Mi viene in mente che qualcosa di simile l’hanno sempre detta i mistici quando parlano della ricerca della verità. C’è una differenza sostanziale fra chi pratica la ricerca della verità attraverso la scienza e chi la pratica attraverso altre strade. Nello scienziato ricerca e pratica di vita non devono necessariamente coincidere, puoi essere un ottimo scienziato e un grandissimo figlio di puttana nella vita, nel mistico no. La sincerità, la lealtà di cui mi sta parlando è ricerca del vero che non può prescindere dal comportamento di vita.

Ma non era ancora il momento. Passano gli anni, passano le scritture, passano le donne. Poi ne arriva una inaspettata, di quelle che ti fanno vedere le cose da un'altra prospettiva, di quelle che ti fanno fare i conti con quello che sei e il fiume carsico di Landness torna all’aperto, chiede di essere risolto, di fare i conti con il passato una volta per tutte. – Per me Landness è un cimitero – mi dice ora che è uscito e ha preso la forma di un libro nero, con una copertina che ricorda il sapore di certi libri degli anni Settanta, di quelli che ti si sono piantati nella testa e hanno fatto germogliare foreste. Lo sto leggendo, è morbido, piacevole al tatto, quelli di Meltemi, l’editore che ha avuto la lungimiranza di pubblicarlo, hanno fatto un ottimo lavoro, me lo porto dietro, riesce a stare nella tasca laterale dei miei pantaloni e ora è appoggiato sul tavolo della terrazza in appennino.

Subito, l’impressione è di avere fra le mani uno di quei semi che germogliano foreste, lo stile è inedito in Italia, dobbiamo andare fra gli anglosassoni e i francesi per trovarlo, dobbiamo leggere MacFarlane, Carrère, o arrivare a digerire Negarestani per trovare un io narrante che non è una voce allo specchio che rimastica i propri drammi e vicende ombelicali ma riesce a essere la base sensibile di un’osservazione che assume valore collettivo e a volte universale.

Questo libro farà dei danni, penso, certamente dopo Landness anche in Italia ci sarà qualcuno che si sentirà autorizzato a propinarci la propria misera esistenza senza arrivare a comprendere che il punto non sta nell’autobiografia, ma nella ricerca di un metodo che riesca a trasmettere un pensiero vivo. Sul metodo, trovo un passaggio.

“Quello che intendeva Reclus, Jean-Jacques Wunenburger, nel mio anno digionese, lo avrebbe spiegato così: “Le immagini, a dispetto dell’eterogeneità, sono rappresentazioni che partecipano alle operazioni cognitive del soggetto, da esse indirizzato verso il dato sensibile o verso entità astratte”. In altre parole, l’immaginario interviene nelle attività di conoscenza e di pensiero e, anche se le immagini sono state trattate da filosofi e scienziati come i figli di un dio minore, la realtà è che senza l’azione immaginativa la maggior parte dei nostri processi cognitivi non potrebbe prendere forma.

Quello che Reclus stava dicendo, però, andava più in là, era un programma scientifico, un vero e proprio metodo di ricerca: non solo non dobbiamo relegare l’immaginario ai margini dell’intelletto, ma dobbiamo esporci deliberatamente a esso, dobbiamo cercare la contaminazione tra pensiero e immaginario, non tanto perché questo è portatore di senso, ma perché la sua mediazione è al cuore della creazione dei concetti, anche quelli che Élisée, pensando al Nord, definiva freddi e solitari.

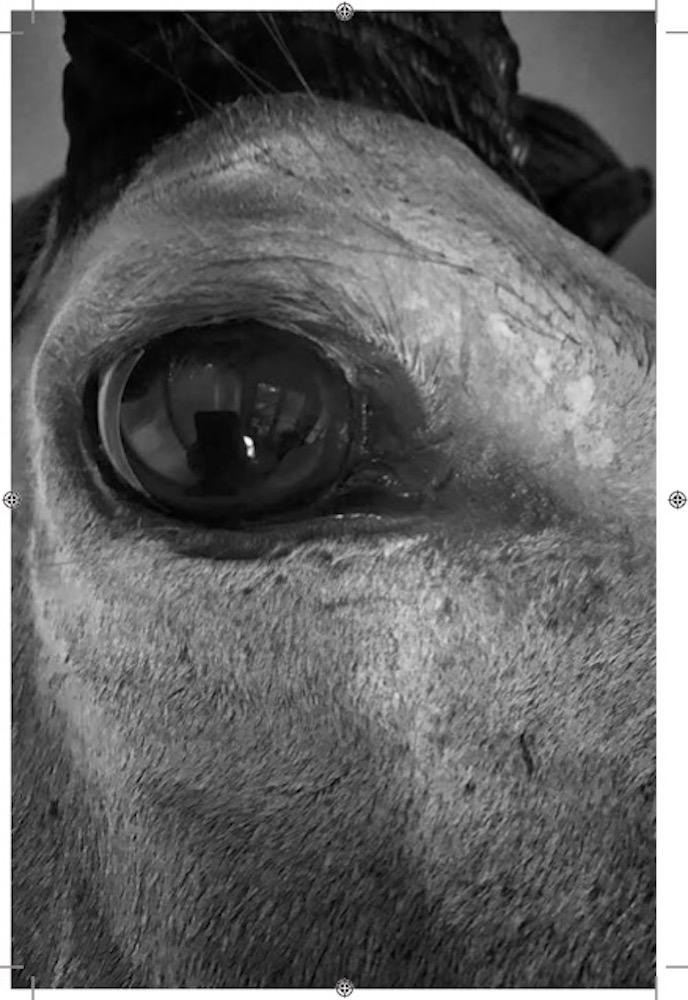

Il mondo naturale, la Terra, le sue forme, sono un inesauribile archivio di pensiero implicito, e il paesaggio, nella sua doppia articolazione di spazio concreto e spazio pensato (landscape e mindscape), ha un valore che galleggia tra soggetto e mondo. Quello che Reclus colse è che il paesaggio è una chiamata di senso, e il geografo, almeno per vocazione, dovrebbe vagliare gli esiti possibili di questa equazione tra mente e Terra, dovrebbe mettersi alla ricerca della struttura che connette le configurazioni del pensiero e quelle del corpo terrestre.”

Mi viene in mente l’Hurqalya di cui parla Henry Corbin in Corpo spirituale e Terra celeste, la Terra di mezzo dei mistici mazdei del XII secolo, la zona che si trova fra mondo reale e mondo spirituale e le unisce attraverso quello che lui chiama l’immaginale, qualcosa che mi è rimasto come la potenzialità, la forza, l’imprescindibilità dell’azione dell’immaginare. Evocare la Terra di mezzo non può che portare il pensiero a Tolkien, ma questa è un’altra storia.

Landness è un libro geologico, che usa molti registi moltiplicando i punti di osservazione e gli occhi dell’osservatore, alla ricerca di un metodo adeguato per dire cose che sono al tempo stesso antiche e contemporanee. È un metodo anarchico come i suoi protagonisti, ma nel senso di ricerca di un ordine nella complessità spesso caotica e detritica del mondo. Strati di vita come strati geologici nel tempo profondo della terra visti attraverso la prospettiva dell’Antropocene, in un pianeta che cambia in maniera così rapida e radicale che le vecchie strutture culturali crollano o nel migliore dei casi sono insufficienti e inutilizzabili.

Landness va verso la necessità di inventare una nuova antropologia e una nuova geografia e questo non può essere fatto senza ragionare sulla territà, senza tornare alla nostra connessione primaria con la Terra. Qui sta un nocciolo concettuale di tutto il lavoro, nell’idea di Territà: non un neologismo o un gadget concettuale, ma il tentativo di intercettare la complessità del rapporto che da sempre Homo sapiens intrattiene con la Terra.

Territà è un concetto che per fortuna non ho ancora capito completamente, non si lascia afferrare facilmente, ne avverto la complessa semplicità, verità, lealtà, che come uomo occidentale devo andare a cercare, l’ho persa durante i miei millenni da sedentario, ma che da qualche parte resiste e la sento nei piedi. Nel camminare sulla terra, nello scoprire con il mio passo da uomo ogni dosso, faglia, increspatura del terreno nei sentieri di pianura, nel salire in collina e nell’arrampicarmi in montagna, nello sprofondare nella sabbia del limite del mare, nella sabbia che mi si deposita sulla pelle, sui vestiti.

Sulla terrazza si è disteso il pomeriggio. Abbiamo mangiato quanto queste terre ci danno e stiamo continuando a berne i distillati. L’uomo parla, o forse non solo lui, sono tutti gli amici che raccontano attraverso la sua voce, non raccolgo tutto, le voci arrivano sciolte nel sangue delle erbe dell’appennino.

“…La geografia. Non come disciplina ortopedica del disordine naturale ma come pratica dell’immaginario, come tensione esplorativa dell’invisibile…I Geoanarchici avevano un grande progetto in mente: rifondare la geografia sostituendo al modello cartografico tradizionale, autoritario, coloniale, un modello paesaggistico, più ancorato al corpo, all’universale sensibile, alla libertà esplorativa e cognitiva di chi si espone alla terra non per dominarla ma per acquisire dei modelli mentali ed etici coerenti alle dinamiche dell’ecosistema… abbracciare alberi e parlare di sostenibilità è come mettere un cerotto su una gamba di legno… qual è il nesso tra le mappe racchiuse in un edificio del 1936 che imita lo stile neoclassico e un pub che non c’è più ma che in un giorno di primavera ha acceso visioni di capodogli e di immensità marine impossibili da cartografare?... Chi cerca una linea alta del pensiero non può più perdere tempo ad alonare di stile i pochi fatti parziali, psicologici, patologici della sua irrilevante parabola umana.

Deve cercare gangli di vermi magnetici, deve cercare luoghi così vuoti d’umanità da togliere il fiato. Ed è lì che bisogna imparare a camminare, senza speranza di una meta, senza punti di riferimento: so perché, ma non so ancora cosa. È questo che dobbiamo imparare a dire a noi stessi. Chi non lo fa, chi persegue il business as usual in economia o in poesia, fa esattamente ciò che accade, e in questo modo toglie ossigeno e possibilità a chi ha voglia di fare diversamente…

Diciamo che l’evento-Antropocene non è tanto un’era geologica del pianeta Terra quanto un apparecchio di cattura dell’immaginario… La landness non è né carotaggio esplorativo del futuro né guerriglia narrativa della memoria, è l’evocazione di un’energia antropologica che ci accompagna da sempre, è ciò che ha spinto i primi Erectus e i primi Habilis ad andare a vedere che cosa c’era dietro le colline laggiù, qualcosa che si riassume in una parola molto scivolosa e molto trascurata: avventura… L’importante è disegnare mappe per tornare altrove. Sempre.”

L’uomo con gli occhi grigi e la sabbia sui vestiti si alza. Mi accorgo che tutti noi abbiamo ora sabbia sui vestiti. L’uomo guarda verso l’alto, inizia a camminare.