Lettera da Parigi. Un bacio per noi

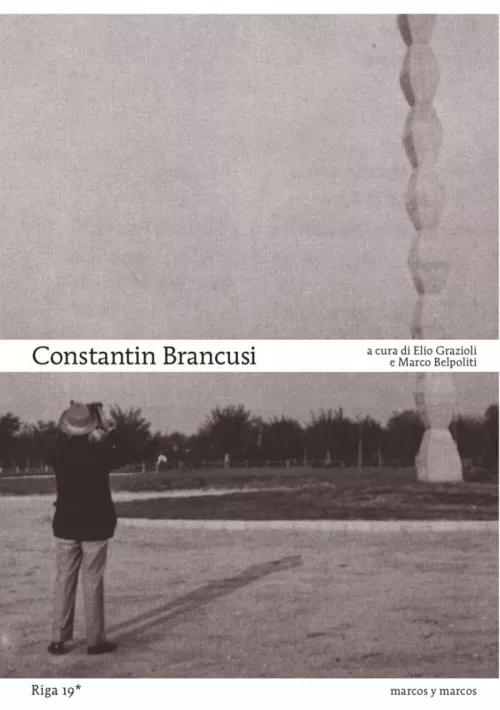

Pubblichiamo un estratto dalla nuova edizione di Riga. Constantin Brancusi a cura di Elio Grazioli e Marco Belpoliti in questi giorni disponibile in libreria

Grazie per il quadro, Marisa, ci ho messo sopra un vetro. L’uomo dipinto con il balzo datogli dalla terra! (Sono arrivato a preferire le figure maschili a quelle femminili perché quei corpi hanno in qualche modo più bisogno di essere disegnati, visto che si è sgretolato un ideale). L’uomo da te dipinto, e intorno a lui gli orizzonti, e accanto a lui, il vero, non dipinto, lichene che ha resistito alla siccità e a ogni temperatura estrema per milioni di anni. Lichene primordiale, petali, piume – li tieni tra le pagine e ne tiri fuori uno, come un biglietto da un borsellino, ogni volta che dipingi un viaggio.

Io? Io sono a Parigi, alla più grande mostra di Brancusi mai realizzata. Niente licheni qui, né piume, né pruriti. È quasi tutto lucido e puro.

Mi pare, Marisa, di aver visitato il suo studio di Impasse Ronsin subito dopo la sua morte, nel 1957. Ero con un amico – forse con Zadkine, che era anche un suo amico. Ricordo il nome BRANCUSI scarabocchiato sulla porta e di fianco, appeso, un ferro di cavallo; in alto i lucernari, la morsa sul bancone e le sculture e i famosi piedistalli intagliati e le parti della sua Colonna senza fine, tutti ammassati ma senza fare a gomitate, ogni lavoro platonicamente a braccetto con il proprio vicino.

Ricordo in particolare la presenza benevola dell’uomo che era appena stato sepolto nel cimitero di Montparnasse. Lo studio mi sembrava un panificio con i forni ancora caldi, da dove il fornaio era appena uscito per scendere al fiume.

Ma è tutto vero? Ero proprio lì o me lo sono inventato, frutto della mia immaginazione influenzata da tutte quelle foto abbaglianti e misteriose che scattò nel suo studio o da una visita che feci allo studio ristrutturato e che venne in seguito trasformato in museo? (Molte di quelle foto sono alla splendida mostra Pompidou).

Oggi non c’è nessuno con cui poter verificare. Eppure il dubbio è legittimo, dato che Brancusi aveva l’imbarazzante dono di essere completamente se stesso e, insieme, sempre sfuggevole. (Aveva sette anni quando scappò per la prima volta di casa, nei Carpazi). Io non scolpisco uccelli, disse una volta, ma il volo.

Vestiva come un contadino russo, eppure il suo amico Marcel Duchamp, nel 1920, vendette le sculture di Brancusi a collezionisti d’avanguardia negli Usa, dove venivano considerate come splendidi emblemi dell’era moderna.

Le sue prime sculture di uccelli s’ispiravano all’uccello mitologico delle foreste romene, chiamato Maiastra. Quando da Bucarest arrivò a Parigi, nel 1904, fece gran parte del viaggio a piedi. Nonostante ciò, il suo ultimo uccello, che risale agli anni ’30, già profetizzava la forma del jet Concorde!

I suoi disegni, quando li guardo, hanno l’aria di essere delle cartine, ed è strano per uno scultore. I contorni non creano forme ma tracciano semplicemente confini che possono essere attraversati. Andare via, lasciare, è tutta la sua opera. Soprattutto lasciare la terra per il cielo, come nell’intenzione delle sue Colonne senza fine.

E mentre sono qui, Marisa, voglio improvvisamente resistere. Penso a una delle tue piume che cade sulla terra. Forse amo troppo l’imperfetto e il difettoso. Voglio scoprire come si giudica il furfante. Lui resta un grande, è ovvio, ma noi potremmo conoscere qualcosa in più sul suo dolore.

Alla mostra c’è un’opera dal titolo Scultura per ciechi. È un ovale, in marmo, che poggia sul lato, pressapoco delle dimensioni di un uovo di struzzo, ma non così simmetrico.

Immagina che un cieco lo raccolga, affascinato, cominci a sentirlo, con la punta delle dita. Questa lieve sporgenza è al posto di un naso? E questo dolce incavo sta diventando un’orbita? E qui, dov’è un po’ ruvido, non potrebbe essere l’attaccatura dei capelli? Dopo qualche istante lo rigira e inizia a toccarlo per scoprire se c’è una crepa, come con un uovo di Pasqua che si apre. Alla fine si chiederà: questa cosa che reggo in mano è un contenitore o un cuore? Chissà se c’è una testa all’interno, oppure se è una testa che sta prendendo corpo?

Ebbene, questa scultura fa parte di una lunga serie di teste ovali orizzontali create fra il 1910 e il 1928. Alcune le chiamò La Musa addormentata, Il Neonato, L’Inizio del mondo, Primo grido, Prometeo. Naturalmente Brancusi le pensò come nuclei, non come contenitori.

E si sforzò per lo stesso risultato in tutte le sue sculture lucide: gli uccelli, i pesci, le principesse. Ogni volta, quando lavorava, voleva tornare indietro – eliminando tutte le imperfezioni, i logorii – al punto di accrescimento della prima Creazione, all’idea pura mentre prende corpo. Platonico, ancora una volta. Il fatto che passasse mesi a lucidare i suoi lavori era parte integrante di quel viaggio di ritorno al puro, a ciò che esisteva prima della gravità e della Caduta.

Il bacio, 1912, Pietra, h. 28 cm

Il bacio, 1912, Pietra, h. 28 cm

Il furfante intraprese l’assurda sfida dell’impiego di materiali pesanti e grezzi, quali il marmo, il bronzo e la quercia. A volte vinse, altre perse. In quest’ultimo caso l’opera lucidata rimane una custodia, un contenitore e non diventa il cuore. Quando invece riesce nell’intento, l’intero materiale viene trasformato dal movimento che lui, miracolosamente, è capace di conferirgli. Nel caso del grosso e piatto Pesce, il marmo diviene acqua.

Vi è riuscito con quasi tutti gli uccelli e i pesci, e anche con le teste ovali; ma con i pinguini, le testuggini, i torsi, Leda e le donne eleganti, no. Questi rimangono contenitori: conchiglie nella migliore delle ipotesi, serbatoi da motocicletta personalizzati, nella peggiore. (È ovvio che non mi dispiacerebbe averne uno sulla mia moto).

La famosa storia di come, nel 1927, i doganieri americani tassarono una delle sculture di Brancusi perché considerata non un’opera d’arte, bensì un utensile, viene spesso ripresa come esempio di filisteismo burocratico. A me pare che quell’errore colossale sia piuttosto comprensibile e non così stupido come viene giudicato.

Penso che il vecchio artista, nel suo isolamento, sentisse il problema dei contenitori, e se negli ultimi vent’anni non fece praticamente nulla di nuovo, lo si deve al fatto che si rese conto di aver già trovato tutto ciò che gli era dato di trovare. Del resto non ci sono poi così tanti cuori, e l’infinita molteplicità di piume, foglie, cortecce e pelli, non lo interessava.

Con una eccezione. L’eccezione che rappresenta la sua più sbalorditiva invenzione: Il Bacio. Il primo lo realizzò nel 1907 e continuò a farne fino al 1940. Questo è il tema ricorrente della sua opera, una controparte dell’uccello. Tutti i Baci sono in pietra grezza, neanche uno lucidato né platonico.

Tutte le versioni mostrano una coppia abbracciata ricavata da un singolo blocco di pietra che rimane molto rettangolare, come un pilastro. I loro occhi, visti di profilo, ne formano uno solo; le loro quattro labbra, un’unica bocca. Una linea leggera segna il confine delle loro pelli premute assieme. La superficie più esterna del blocco accoglie le quattro braccia avviluppanti e terminano nelle mani, appena schiuse, che premono i corpi all’interno, petto contro petto.

La pietra, ora, non deve trascendere la sua natura materiale; rimane legata alla terra, Marisa, è parte dello stesso mondo di licheni, muschi e piume. E nonostante siano opere riconoscibili dell’autore, quelle coppie aspirano a qualcosa di molto differente dal resto del suo lavoro.

Di fronte a esse ci si imbatte in ciò che venne dopo, e non prima, della Caduta. Quelle coppie tarchiate stanno da questa parte, dalla nostra parte, in tutto il nostro solito scompiglio. Non cercano la perfezione, ma vogliono semplicemente essere un po’ più complete. Ogni tanto, con i Baci, il vecchio mascalzone intervallava nella pietra una sofferenza: la sofferenza per un desiderio di un'unità perduta. Che è il motivo per cui ci baciamo, no?

Grazie ancora, Marisa, per l'uomo e per il lichene attaccato al foglio grezzo...

(Traduzione di Leonardo Deho)