Octavia Butler: impara o muori

“Impara o muori” è il verso conclusivo di un testo poetico che apre il capitolo 23 di un romanzo uscito per la prima volta nel 1993 e quest’anno ripubblicato da Sur, con una nuovissima e impeccabile traduzione di Martina Testa. Si tratta di uno dei testi più amati di Octavia Butler, La parabola del seminatore, il primo episodio di una trilogia mai completata (ne esiste solo il secondo volume, La parabola dei talenti, Fanucci 2001) a causa della morte precoce dell’autrice. Negli anni della sua prima pubblicazione, la prima parabola si infila in un contesto storico complicato, dopo che la famigerata operazione Desert Storm era stata cavalcata da George H.W. Bush a celebrazione della sua presidenza e appena un anno dopo l’inizio del controverso mandato di Bill Clinton. Tra le altre cose, in potentissimo anticipo su tutte le riflessioni ambientali di oggi, Butler solleva in questo romanzo una quantità di questioni legate alla mancata preservazione dell’ecosistema da parte degli umani e contestualmente dipinge il quadro di un’America tristemente attendibile, specie oggi alla vigilia delle nuove elezioni.

Da afroamericana, la prima nel contesto della fantascienza degli anni ’80, Butler combina una eredità folclorica ancestrale di derivazione africana con la consapevolezza storica del tentativo brutale di rimozione della stessa, messo in atto durante e dopo lo schiavismo. L’operazione di scavo e di ricostruzione di una memoria resa poco accessibile, tuttavia, non rivendica mai una purezza impossibile, ma si costruisce – in tutti i romanzi di Butler e soprattutto in questo – come una narrazione sincretica e ibridata, che recupera le origini e le combina con il nuovo e il futuro. La stessa protagonista di La parabola del seminatore porta un nome che intreccia appartenenze diverse. “Lauren” segnala una americanitudine riconoscibile, ma si affianca a “Oya”, che è il nome della potentissima divinità yoruba della pioggia, del tuono, della fertilità, della morte e della rinascita. Nulla è più congruente di questo quadro mitologico con la potenza del messaggio butleriano, che tra gli anni ’70 e gli anni ’90 trova ancora pochi riscontri nella fantascienza, e sono spesso femminili. Per certo, Le Guin si sofferma sul tema dell’imperialismo ambientale soprattutto, ma non solo, con Il mondo della foresta (The Word for World is Forest, 1972), ma anche Alice Sheldon – diventata celebre con lo pseudonimo di James Tiptree Jr. – dipana in diverse sue storie le difficoltà relazionali tra esseri umani e ambiente. Il suo racconto The Last Flight of Dr Ain, uscito nel 1969, è in parte una acuta anticipazione delle modalità di diffusione del COVID-19 e in parte una straziata riflessione su una natura che accompagna la pandemia riducendosi progressivamente a un nulla disabitato.

In Butler, erede di una storia che comincia e finisce con la gigantesca tragedia del Middle Passage, il rapporto tra giustizia sociale e giustizia ambientale assume tinte diverse e una maggiore complessità. In una lettera aperta al giornale francese Aché e nel contesto di una riflessione integralmente femminista, Audre Lorde scrive “The earth is telling us something about our conduct of living”. Si è nel 1990, dunque tre anni prima dell’uscita della parabola butleriana, e le coordinate della riflessione femminista e nera già si connettono alla necessità di una diversa percezione dell’ambiente, non più spazio della colonizzazione umana ma luogo da proteggere e co-abitare. Un tema come questo può e deve essere declinato nella speculative fiction, in anni in cui il genere si apre a molte identità ritenute marginali. Tra esse le donne. Ed è un mandato formativo che pare acutamente sentito da figure visibilissime – Audre Lorde, appunto, e Angela Davis, Lorraine Hansberry, Nina Simone … – ma anche dentro un genere ritenuto ancora ancillare e secondario, tanto più se a scriverlo è una donna nera.

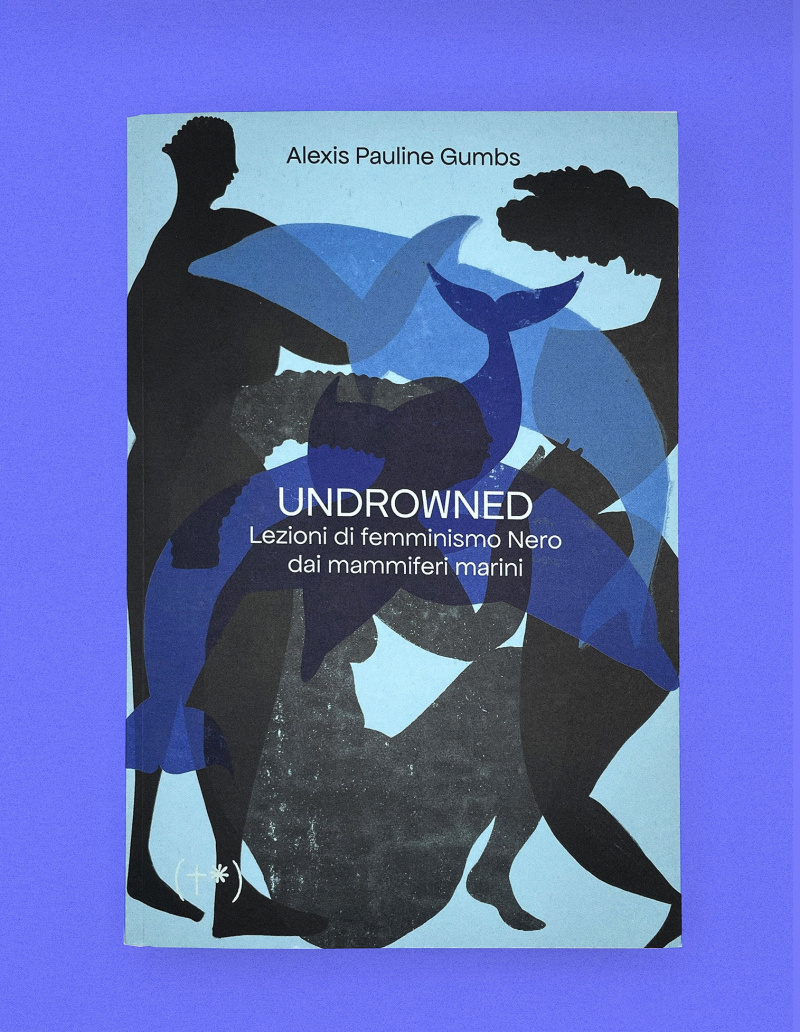

Tuttavia le storie che Butler ha da raccontare sono centrali: esse rappresentano una traccia carsica che sopravvive al tempo. Nel suo straordinario e poetico Undrowned. Lezioni di femminismo Nero dai mammiferi marini (Undrowned. Black Feminist Lessons from Marine Mammals, 2020), Alexis Pauline Gumbs scrive che il primo seme della sua consapevolezza politica risale a una lettura assegnata a scuola, quando aveva 11 o 12 anni e che doveva servire ad avviare un discorso sul Middle Passage. La lettura era l’estratto di Seme selvaggio (Wild Seed, 1980) in cui la protagonista, in viaggio su una nave negriera, si trasforma in un delfino e sperimenta una forma di felicità inaccessibile agli umani. In un contesto diverso, bianco e occidentale ma ugualmente radicale dal punto di vista politico, anche Donna Haraway riconosce questo debito affiancando esplicitamente Butler e Le Guin Ursula Le Guin, nel suo Staying with the Trouble (2016). Stranamente, nella pur pregevole traduzione italiana del volume, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto (Nero Edizioni, 2019), mancano due capitoli e non è fatta menzione di Butler, che invece c’è, ed è rilevante, nel testo harawayano integrale. In esso si dice che “Per studiare il tipo di saggezza situata, mortale e germinativa di cui abbiamo bisogno, torno a Ursula K. Le Guin e a Octavia Butler. Sono importanti le storie che raccontiamo per raccontarne altre; sono importanti i concetti che pensiamo per pensarne altri. Sono importanti il come e il quando, il modo in cui l'Uroboro torna a divorare la sua stessa storia.” (trad. mia). L’originale inglese gioca su una significativa omofonia tra “tail” (coda) e “tale” (storia) per suggerire l’immagine di un Uroboro che nelle storie riproduce continuamente se stesso. Dunque occorre spezzare la continuità di una narrazione tutta maschile, nella quale, scrive Butler nella prima parabola, “tutti i conflitti sono conflitti di potere (…) e molti non hanno più spessore intellettuale di due arieti che cozzano a testa bassa”.

Nulla di più attuale, di questi tempi. E nulla di più concreto in La parabola del seminatore, dove la protagonista, figlia di un predicatore e resistente a ogni forma di eroismo, reclama il diritto di sposare il cambiamento, la germinazione, l’intelligenza come “capacità dell’individuo di adattarsi di continuo”. Lauren Oya Olamina vive in un’America devastata dagli abusi ambientali e trasformata in un agglomerato di comunità in guerra tra loro e con se stesse. Il solo obiettivo, per tutti, è sopravvivere con ogni mezzo possibile. La difficoltà a farlo, tuttavia, non dipende solo dalle condizioni di un ambiente desertificato, ma anche dalle caratteristiche stesse di un’umanità abituata a reagire in modo “muscolare” alle difficoltà e propensa all’individualistica affermazione di sé piuttosto che alla costruzione di solidarietà tra naufraghi. La combinazione tra giustizia ambientale e giustizia sociale assume le caratteristiche di una tessitura molto densa, nella quale il solo sviluppo positivo possibile risiede nella revisione di un modello culturale obsoleto: occorre diventare capaci di raccontare storie diverse. Occorre sposare il cambiamento, come suggerisce Butler; farsi compost, come consiglia Donna Haraway (di nuovo, in Staying with the Trouble), e questo significa, scrive bene Antonia Ferrante, “divenire in una relazione” (Cosa può un compost. Fare ecologie femministe e queer). È questa la strada che sceglie Lauren Oya Olamina. La relazione con un ambiente inospitale è la chiave di volta nello sviluppo del personaggio, che riassume, nelle sue scelte, la connotazione primaria di una storia afroamericana fatta di privazione, spoliazione e violenza, alla quale risulta impossibile e controproducente reagire utilizzando le stesse armi degli oppressori.

L’ombra di una condizione sociale inaccettabile, in congiunzione con l’emergenza creata da un contesto ambientale che non obbedisce più alle necessità dell’uomo, compare in una forma molto simile a quella suggerita da Butler in un cortometraggio di considerevole efficacia diretto dalla regista e produttrice kenyana Wanuti Kahiue. Pumzi (2010), che in Swahili significa “respiro”, racconta la storia di Aisha, ricercatrice rifugiata nel sottosuolo dopo la terza guerra mondiale (la guerra dell’acqua) e costretta come tutti gli umani ad accettare che la superficie terrestre sia trasformata in un deserto. Dai controlli ciclici del terreno che però lei stessa è incaricata di fare emerge che non è più così: un seme piantato in un campione di terra germoglia. Aisha chiede l’autorizzazione a uscire per verificare la rinnovata fertilità della terra, ma questa autorizzazione le viene rifiutata. La ragione è ovvia (e anche quella mai reale come adesso): lo stato d’emergenza consente di obbligare gli umani al rispetto di regole funzionali al mantenimento dello status quo. Aisha rifiuta questa narrazione, fugge, e torna in superficie per farsi responsabile e spettatrice della crescita del primo nuovo albero nel deserto.

Non è difficile riconoscere in questa storia l’eredità di Lauren Oya Olamina e della sua religione del cambiamento. Nei luoghi che la quindicenne protagonista della prima parabola butleriana abita, il deserto è una presenza incombente, a malapena tenuta a bada dalle mura sbrecciate di Robledo, la piccola comunità nella zona di Los Angeles nella quale vive asserragliata la famiglia Olamina. I territori infertili minacciano anche la ben più ricca company town di Olivar, una prigione allestita con la promessa di un benessere che per chi sceglie di andarci a lavorare non arriverà mai. E col deserto bisognerà combattere quando il manipolo di fuggitivi guidati da Lauren si stabilizzerà ad Acorn, la comunità alternativa, dove sarà possibile, sperabilmente, vivere dei frutti della terra. Pescando in una tradizione carsica faticosamente riportata alla luce, Olamina si costruisce come un personaggio complesso, un “capo” che non vorrebbe essere tale e che, per non esserlo nel modo tradizionale, sceglie di costruire una rete, una nuova “famiglia” dai legami non facili ma possibili. E decide di “far pace” con l’ambiente per riportarlo al centro del ragionamento narrativo e formulare una ipotesi di vita che riprenda a considerare la natura come l’entità con la quale collaborare.

Moltissime sono le narrazioni figlie di questo piccolo gioiello di Octavia E. Butler. Ne scelgo, per concludere, una che trovo particolarmente significativa per almeno tre motivi. Il primo è che chi scrive è donna e nera, e acutamente consapevole di questa condizione. In un post del 2011, Nora K. Jemisin, nata in Iowa e cresciuta tra New York e l’Alabama, infatti dichiara: “Sono costretta a parlare di razza, genere e altri argomenti connessi alla giustizia sociale perché devo farlo. Perché se voglio sopravvivere in questa faccenda, non posso limitarmi ad adattarmi, ma devo adattare il contesto in cui mi muovo, oppure morirò giovane di infarto, ictus o qualcos’altro del genere” (Trad. mia). In questo modo, Jemisin riprende il filo lasciato sospeso da Audre Lorde quando la poeta e rivoluzionaria scrive “Your silence will not protect you” (2017): stare zitta non ti salverà, non ti proteggerà, non ti guadagnerà maggiore giustizia. Questa convinzione diventa fantascienza in una trilogia che ha rappresentato un caso letterario nel settore: uno dopo l’altro i tre romanzi si sono aggiudicati, in tre anni consecutivi (2016,2017, e 2018) il Premio Hugo, ovvero il riconoscimento più ambito nel genere.

Anche nella Broken Earth Trilogy, pubblicata in Italia come La trilogia della terra spezzata (2019-2020), parliamo di apocalisse ambientale e di terra trasformata in deserto, e anche qui – come avrebbe dovuto accadere in Butler – la narrazione si dipana in una serie di intonazione epica. Quello che è interessante è che il discorso ambientale e sociale viene declinato a partire dalla riconfigurazione del rapporto uomo/Dio, ricollocato in un orizzonte diverso, politeista e animistico. La madre terra di molte tradizioni diventa qui un padre addolorato, che ha perso il suo figlio (la luna) in seguito alla straordinaria arroganza di un genere umano troppo evoluto. L’Olimpo è vuoto e comunque non troppo preoccupato di tutelare la vita sul pianeta. Insomma, a partire dal cataclisma, bisogna che gli umani imparino a pensare a se stessi.

Tutto questo è già successo all’inizio della storia, che comincia DOPO il disastro. Ora, dal punto di vista strutturale, Jemisin – al pari di Butler e di Kahiu – non racconta nulla di nuovo. L’apocalisse che trasforma la terra in un deserto in seguito a una trasgressione umana è topos ricorrente in una porzione rilevante di narrazioni fantascientifiche. E tuttavia, se è vero che non è possibile scrivere nulla che non sia già stato scritto, Jemisin dimostra come si possa raccontare in modo nuovo qualcosa di consueto, seguendo il tracciato di Butler e aggiungendo parecchi dati originali. Essi hanno a che fare soprattutto con la creazione di un intero sistema sociale che cita, senza del tutto svelarlo, quello nordamericano (e non solo) contemporaneo, straniando denominazioni e linguaggi, ma mantenendo le coordinate del potere. Così i tecnocrati sono i fautori del disastro, conseguente al tentativo di creare cyborg sempre più perfetti e strumenti sempre più elaborati per controllare la natura. Per arginare la possibile estinzione del genere umano, è stato creato un sistema sociale rigido, con regole molto precise, in un territorio devastato da movimenti sismici costanti. La epic fantasy che ne risulta ha senz’altro precedenti illustri (oltre a Butler), da Frank Herbert e il suo “Duniverse” (Dune, 1965, e i suoi cinque sequel) fino a George R.R. Martin (Game of Thrones, 1996, con tutte le fortunate produzioni televisive di HBO) e Neil Gaiman con American Gods (2001). Il dato aggiuntivo rispetto a queste narrazioni è lo stesso riconoscibile in Butler. Jemisin è un’americana non bianca, dunque il suo sguardo ha una specificità inimitabile. Nel descrivere l’oppressione degli orogeni – le creature in grado di controllare i terremoti e dunque schiavizzate – Jemisin riporta un modello simile a quello impostato dai bianchi ai tempi del Middle Passage, e poi rimasto operativo, con mezzi che sono variati nel tempo, fino a oggi. Che alle catene fattuali che imprigionavano i “negroes” nei campi di cotone si sia nel tempo sostituita la segregazione applicata attraverso il “sistema Jim Crow” o che il lavoro nelle piantagioni sia stato rimpiazzato da una incarcerazione di massa di nuovo finalizzata a far sì che vi siano braccia nere a lavorare gratuitamente per i bianchi non ha mai fatto molta differenza. Così gli orogeni – definiti spregiativamente “rogga” con un termine che risuona con l’impronunciabile n* world della cultura americana contemporanea – sono sottoposti a un trattamento simile a quello degli schiavi in ragione di alcune loro capacità specifiche che li rendono preziosi ma al tempo stesso non “liberabili”.

Tutto questo accade poi nel contesto di un disastro ambientale non arginabile: un evento ripetuto e devastante destinato a ricordare che dobbiamo smetterla, scrive Anna Tsing in Arts of Living on a Damaged Planet (2017), di considerarci padroni dell’universo e di altri esseri umani, trasformati in proprietà, fatti oggetto di contratti, violentati, venduti e raccontati dalla voce di altri. La scena suprematista del capitalismo bianco, maschio e occidentale e il suo rapido trasformarsi in una disfatta dell’umano richiama la necessità di sostituire il meccanismo del conflitto con quello della cura, che va riferita tanto agli umani (ecologia sociale) quanto alla natura che ci ospita (ecologia ambientale).

Oggi è paradossale rendersi conto che questi argomenti vengono sollevati già dalla fine degli anni ’70, e con veemenza, in narrazioni di fantascienza soprattutto di donne. Vi è molta speranza, ma anche una forma di consapevolezza che è ben chiara a Butler e che ha a che fare col cambiamento, con la necessità di avvicendarsi e di accettare la fine come un nuovo inizio.

Insomma, come si legge nella prima parabola, “Per rinascere dalle sue ceneri una fenice deve prima bruciare”.

Leggi anche:

Nicoletta Vallorani | Le fabbricanti di storie

Nicoletta Vallorani | Yuknavitch e la genealogia delle donne