Ossessione Woodman

Vent’anni fa l’allora giovane Bertrand Schefer, solo, senza un soldo, reduce da un periodo faticoso, riusciva a strappare un colloquio di lavoro come assistente editoriale. Alla fine dell’incontro, – che sembrava essere andato bene – la responsabile allungava all'uomo un catalogo di una mostra realizzata l’anno precedente: sulla copertina una strana figura in una stanza vuota. La donna aggiungeva soltanto: è morta giovane.

Era Francesca Woodman.

È l’inizio in sordina di una specie di ossessione amorosa e dolorosa per un’artista dietro la quale si nasconde, in forma di enigma, il segreto dell’adolescente enfant prodige. Negli anni avvinto, affascinato, tormentato da lei, Schefer è giunto oggi a mettere finalmente nero su bianco le parole necessarie per renderle omaggio e insieme far pace con un disagio latente ma sempre presente ad ogni confronto con le sue immagini. Ma c’è qualcosa di più; come un dolore sotterraneo, il desiderio di una connessione impossibile, un senso di perdita irrimediabile.

“Ogni volta mi sembra di poterla salvare, spero di poter cambiare il corso degli eventi, invece ogni volta resto sopraffatto (...) non è della sua fotografia che voglio parlare, non proprio (...) è lei che voglio vedere (...) che vorrei ritrovare e riportare in vita come per magia, grazie alla scrittura”.

D’istinto salgono alle labbra parole severe: Francesca per quanto giovane era pur sempre un’artista seria che prendeva fortemente sul serio il proprio lavoro come fotografa. Certo sarebbe ingenuo non capire che una buona parte del suo successo attuale deriva anche dal fascino morboso del suo personaggio di bellissima ragazza che inizia a fotografare ad appena tredici anni, appare nuda in molte delle sue immagini e appena ventenne si toglie la vita. Ma proprio perché la sua opera è molto, molto più grande di questo racconto stereotipato e vagamente pruriginoso sarebbe buona norma tenersi lontani da facili narrazioni popolari; soprattutto quando interessano bellissimi corpi femminili intrappolati nella gabbia di una muta immobile eterna giovinezza senza possibilità di replica.

Eppure, leggendo il libro di Schefer (Francesca Woodman, Johan and Levi 2024), sorge inaspettata una specie di compassione rispettosa per l’autore, in parte simile a quella che lui prova per la stessa fotografa. Forse allora sarebbe ugualmente miope costringersi al rigore critico di fronte a un sentimentalismo così sincero e onesto; e dall’altra parte è quasi impossibile, di fronte a Francesca Woodman, come ad altri artisti, da Marilyn Monroe a John Lennon, non rimanere affascinati dalla persona nascosta dietro il genio di talento.

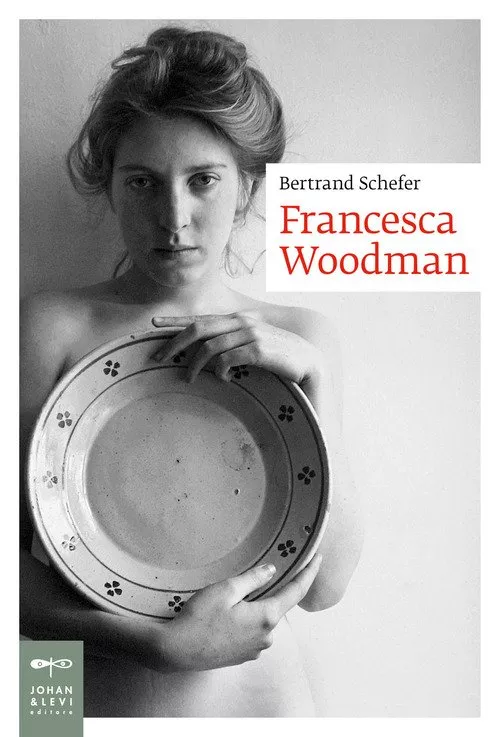

Nel libro, a parte la copertina, sono assenti le immagini. Difficile capire se si tratti di una questione di stile o di diritti d’autore, eppure quest’assenza coincide con il desiderio frustrato dell’autore di penetrare nella storia della fotografa. Senza quasi rendersene conto, Schefer arriva a comprendere anche il senso intrinseco delle immagini di Francesca Woodman, costruito su un costante interrogativo riguardo ciò che c’è nell’inquadratura, quando e dove è, cosa sembra essere. Certamente non si tratta della mera, oggettiva realtà, né necessariamente di un ritorno pedissequo al passato, malgrado la passione della ragazza – espressa negli abiti, nei modi e nelle parole – per il periodo Vittoriano. Schefer intuisce che il tempo e lo spazio espressi nelle sue fotografie non appartengono al passato, sono piuttosto tempi e spazi altri, propri dell’immagine, creati appositamente entro la pellicola. In questo eterno non spazio-tempo un’infinita libertà permette ai corpi, alle ambientazioni, agli oggetti di assumere significati diversi dal normale e dal già costituito. C’è Francesca nuda, ma forse non è nemmeno lei, forse è l’amica Sloane, forse un’altra ragazza ancora, e poi quei corpi femminili neanche sembrano sempre corpi umani; a volte sono così manipolati, performati, rielaborati da diventare inedite forme materiche. Ci sono stanze vuote, muri rovinati, carte da parati strappate, ma più che scenografie reali paiono suggestioni mentali, immagini prodotte dall’inconscio, rappresentazioni oniriche. Esistono solo come immagini, non come soggetti reali.

In questi giorni a Londra alla National Portrait Gallery si tiene una mostra che proprio tramite il concetto di sogno in fotografia unisce le opere distanti ma affini di Francesca Woodman e Julia Margaret Cameron. Cent’anni e due continenti a separarle, eppure identico è l’istinto a usare la fotografia per creare qualcosa di avulso dalla realtà, perfettamente coerente e comprensibile solo all’interno della verità peculiare dell’immagine. Portraits to Dream In: luoghi dell’inconscio in cui è possibile sognare e recuperare ombre perdute negli interstizi oscuri della mente. A ritroso Bertrand Schefer intuisce finalmente quale sia la figura nascosta nelle pieghe della propria memoria ripetutamente evocata dall’opera di Francesca: “essere chiuso con una donna alla deriva”, che è qui la madre dell’autore intrappolata come le figure di Woodman, prigioniera della propria infelicità entro una gabbia invisibile ma acquitrinosa, soffocante. Nulla che riguardi la fotografa americana quanto la vita personale dello scrittore francese, che lungi dal riuscire a instaurare un contatto con lei si specchia, in un eterno ritorno, nei propri fantasmi mentali.

“La storia non è nell’immagine, ma nel rapporto con l’immagine, in ciò che deposita in noi. Inseguo una storia che non esiste. Si parla spesso di un’immagine mancante. Ma qui si tratta di una storia mancante, di un buco.”

Proprio quando Schefer ammette il proprio fallimento, l’impossibilità di un dialogo oltre lo spazio e il tempo, Francesca appare nelle sue pagine in rapidi squarci di vita vissuta, quotidianità insignificante pur preziosissima. Sono le foto altrui – a partire dall’immagine di copertina di Stephan Brigidi – a raccontarla: le foto di Douglas Prince, professore della Rhode Island School of Design, che la catturano nel disordine confuso del suo studio, vestita con abiti dal sapore antico, i capelli legati, un gatto in braccio. Oppure le fotografie dell’amico George Lange, che la riprende sorridente, mentre si mette il mascara allo specchio, in posa con i capelli raccolti da un asciugamano. I mille minuscoli dettagli biografici raccolti nel libro parlano certo di una sotterranea solitudine taciturna pur nei legami affettivi e nelle tante cose che in generale compongono una vita – le lettere, le cartoline, i viaggi, le gite, le passeggiate, i libri – lasciando trasparire una distanza insormontabile fra sé e il mondo.

C’è la famiglia di artisti, che mette al mondo un talento ben più grande dei suoi componenti, gli studenti e i professori della scuola d’arte che rimangono muti di fronte al suo lavoro, la bolla d’arte newyorkese che la snobba. “Parlare di lei è parlare della sua fine”, scrive Schefer, ma in fondo indagare sul suicidio di un’artista, come di un essere umano in generale, è atto rischioso, scivoloso. Personalmente, su questa soglia preferiamo fermarci. Nulla vieta di pensare che quelli che ora paiono innumerevoli indizi rivelatori siano solo aneddoti opportunatamente ricollocati all’interno di una narrazione di effetto. Certe storie pretendono pudore e rispetto, e poi al di là della morte, rimane intatta e vitale l’opera stessa di Francesca che tuttora sollecita, interroga, agita. Come chi si tende sopra uno specchio d’acqua per osservarne la superficie, lo spettatore vi intravede il proprio riflesso, e chinandosi maggiormente vi precipita dentro in un misto di bagliori, ombre nette, parole incarnate e figure rinominate, in un naufragio senza fine.

Leggi anche

Veronica Vituzzi, Vita, avventure e morte di Francesca Woodman

Veronica Vituzzi, Bill Brandt e Francesca Woodman

Veronica Vituzzi, Francesca Woodman, ebook doppiozero