Ma perché proprio Pasolini? / Pier Paolo Pasolini come caso di ascesa sociale

Anch’io come innumerevoli altri appartengo alla setta. Sono uno dei tanti adepti. Pratico il culto pasoliniano. Mia moglie dice che P.P.P. è ormai come uno di famiglia, tanto lo cito, a proposito o (sempre secondo mia moglie) a sproposito. Le stesse cose, più o meno, diceva mia madre a suo tempo. Sono infatti un fedele di lunga durata. E di rigorosa osservanza. La notte tra il primo e il due novembre, per me e tutti gli altri aderenti al folto gruppo di devoti, non è solo la notte tra i Santi e i Morti, ma è, soprattutto, il punto di passaggio tra la mortalità e la santità di P.P.P., celebrato ogni anno e per nulla sbiadito dal trascorrere del tempo, da quel fatidico 1975. Anzi vivificato sempre più nel ricordo, quasi (o senza quasi).

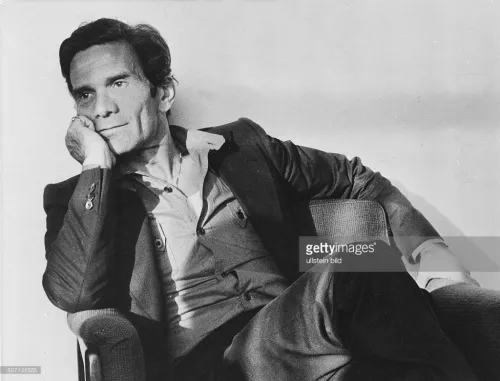

Ma perché proprio Pasolini? Per quale motivo, questo poeta, romanziere, saggista, regista, uomo di teatro, polemista e personaggio pubblico controverso, criticato, osteggiato, odiato e persino perseguitato in vita, è stato pressoché divinizzato dopo morto?

Me lo sono naturalmente chiesto anch’io. Ce lo chiediamo in parecchi.

Sulle prime, la risposta ho creduto di trovarla nella teoria sacrificale di Walter Burkert, quella esposta in Homo necans del 1972, ma tradotto in italiano nel 1981. Lì nel capitolo primo, che muove da certe tesi di Konrad Meuli di una quarantina d’anni addietro, e che s’intitola Sacrificio, caccia e riti funebri, si trova la seguente, illuminante considerazione: “Una persona uccisa diventa facilmente un eroe o addirittura un dio, proprio in virtù della sua fine orripilante; in ogni caso l’apoteosi presuppone la morte”. Le figure, richiamate in nota da Burkert, sono Reso, Agamennone e, si capisce, più di ogni altro, Giulio Cesare. La morte cruenta li ha fatti entrare nel mito. O, come nel caso di Cesare, li ha trasformati in autentiche divinità. Per Cesare si ricordi la quinta ecloga di Virgilio, nel cui personaggio Dafni, morto e assunto in cielo, già alcuni interpreti antichi riconoscevano il destino del Dittatore trucidato.

Noi, oggi, potremmo includere nell’elenco, Marilyn Monroe, Kennedy, James Dean, Moro, Lady D. e vari altri a piacere.

Tuttavia questa tesi non è del tutto soddisfacente. Probabilmente perché è applicabile a un insieme così eterogeneo di persone, come testimonia il breve catalogo appena menzionato, che è, effettivamente, dilatabile a dismisura. E se il principio si applica a star del cinema, politici, sportivi, o studiosi di storia delle religioni come Ioan Culianu, misteriosamente assassinato in un bagno dell’università di Chicago, e a infiniti altri, non rende certo ragione della specificità di Pasolini. Una spiegazione buona a tutti gli usi non lo è a nessuno, a rigore.

Si potrebbe forse, molto più semplicemente, ricondurre l’indistruttibilità del piedistallo pasoliniano alla sua indiscussa bravura di poeta, romanziere, cineasta eccetera.

Ma qui ci si trova di fronte ad un altro ostacolo. E non indifferente. Anzi piuttosto grosso. Grosso come una casa. O, come si dice nel “degradante italiano medio”, come un macigno.

Il fatto è che la sua bravura non è affatto così, ossia indiscussa; in realtà non passa giorno che il poeta Pasolini, esattamente come il romanziere, per non parlare del cineasta e pure di tutto il resto, non subiscano attacchi feroci o, perlomeno, costanti e insistenti tentativi di sminuirne il valore. Anche da parte di suoi vecchi amici superstiti. Di persone che l’hanno conosciuto (ce ne sono ancora).

Non facciamo nomi. Non serve. Non è una polemica.

Ma certe prese di distanza dalla sua opera sono pressappoco topiche, autentici luoghi comuni critici.

Vediamone qualcuno.

Si dice ad esempio che il Pasolini poeta vada ricercato esclusivamente nelle sue opere del periodo friulano, sia quelle in dialetto (i friulani ci perdonino) che quelle in lingua. Cioè per essere chiari La meglio gioventù e L’usignolo della Chiesa Cattolica, quella fase che Fortini giudicava “il falsetto” di Pasolini.

Alcuni giungono addirittura a mettere in discussione anche queste: non sarebbero che estenuate esercitazioni manieristiche. (Come se il Manierismo non fosse una categoria estetica di per sé, bensì un insulto. Ricordiamo comunque che già una quarantina d’anni or sono Marco Vallora usò questa categoria come chiave interpretativa dell’intera opera pasoliniana, e non certo per deprezzarlo o disprezzarlo).

A parte ciò, Le ceneri di Gramsci sarebbero oggi del tutto incomprensibili, un reperto archeologico, un inutile fossile risalente alla remotissima Era Ideologica. I problemi ivi dibattuti per sempre persi in una distanza lunare, siderale. Prospettivismo? Rapporto Individuo-Partito? Dilemma tra Estetismo e Impegno? Che astruserie sono? Un giovane d’oggi le troverebbe più impenetrabili delle discussioni sull’Entelechia o sull’unicità dell’Intelletto Possibile.

La religione del mio tempo potrebbe essere tuttalpiù considerata, in certe sue parti, come un esempio, peraltro fallito, di ekphrasis, ossia resa verbale di opere d’arte. Fallita perché gli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo, che il poeta rappresenta come caos indemoniato, come strage e violenza, starebbero a significare che questo indegno allievo di Roberto Longhi ha completamente frainteso l’autentico spirito di Piero, la sua ricerca della fissità intemporale, ieratica, immobilmente maestosa.

Poesia in forma di rosa, Trasumanar e organizzar, Nuova gioventù non apparterrebbero nemmeno, secondo certuni, alla storia della poesia o della letteratura. Meri documenti di stati psicologici, più interessanti per il biografo che per il critico.

I due romanzi sulle borgate, e questo non so più quante volte l’ho letto e sentito dire, sarebbero praticamente illeggibili. Ragazzi di vita oltretutto non è un romanzo, si sostiene, e Una vita violenta lo è troppo. Il protagonista, Tommasino Puzzilli, un insopportabile eroe positivo, da realismo socialista, zdanoviano addirittura. Teorema un mero trattamento cinematografico. Petrolio un torso appena sbozzato che forse si sarebbe fatto meglio a lasciare dov’era.

Gli Scritti corsari mancherebbero completamente di dati, cifre, numeri. Non costituirebbero che un rimasticamento faticoso di tesi della Scuola di Francoforte, ma senza l’acutezza e la genialità di Adorno, e soprattutto senza la sua sprezzante signorilità. In essi poi sarebbe presente un incredibile e implausibile elogio dell’Unione Sovietica dell’era brezneviana, cioè dell’epoca più cadaverica e mummificata della Storia.

Il saggista letterario e il critico? Un orecchiante di Contini, ma riduttivo e asfittico. Si concede che qualcosa di Penna, Bertolucci e Caproni lui, Pasolini, aveva pur capito, sì, ma non molto altro.

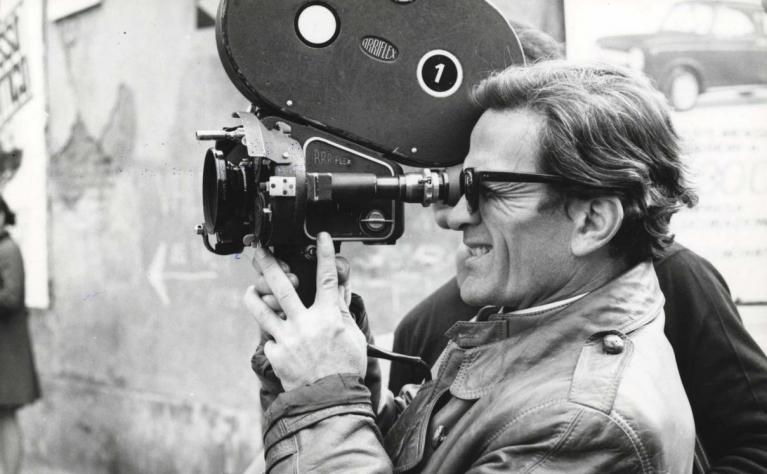

Quanto al cinema, è una strage.

Pasolini, s’infervora più d’un regista di fama, era un vero e proprio analfabeta cinematografico. Non sapeva distinguere una carrellata da una panoramica. Non sapeva usare gli obiettivi. Nei suoi film ci sono errori tecnici clamorosi, che nemmeno i dilettanti ne commettono di così banali. Una volta un suo, per dir così, celebre collega gli imputò di aver fatto addirittura regredire l’intero cinema italiano. Dopo Pasolini, dichiarò costui, chiunque, anche il primo che passava di lì per caso, si è sentito autorizzato a stare dietro la macchina da presa. Le conseguenze durerebbero tuttora, e sarebbero devastanti.

Ora, il devoto pasoliniano, sarebbe quasi tentato di rispondere punto per punto agli spietati detrattori del Nostro.

Le poesie friulane, manieristiche o meno, in falsetto o meno, sono bellissime, e basta leggerle per capirlo. Leggere Pasolini, questa operazione davvero rivoluzionaria, oltreché del tutto impensata come direbbe un filosofo…

Nelle Ceneri di Gramsci (poemetto eponimo) ci sono versi che emozionano chiunque, come lo splendido attacco della sesta sezione: “Me ne vado, ti lascio nella sera”, così semplice e così perfetto. E Il pianto della scavatrice tutto, e ancor di più l’ultima sezione, con quel suo contrasto tra presente e futuro, “la luce del futuro” che “non cessa di ferirci”, è sempre attualissimo. Oso dire che è attuale anche “il rosso straccio di speranza” degli operai, comunque la si pensi, in politica.

Contini, quando nel 1943 recensì l’esordio poetico di Pasolini, disse che vi aveva sentito spirare “l’odore irrefutabile della poesia”. Come non risentirlo, quell’odore, quell’aroma, quel profumo irresistibile in certi indimenticabili testi della Religione del mio tempo, come la mirabile Riapparizione poetica di Roma: la città che emerge dalle “sbadiglianti sudice/foschie, attorcigliate in pallide/vene, divampanti righe/gangli in fiamme…”. E gli epigrammi di Umiliato e offeso, non potrebbero esser stati scritti proprio oggi, adesso, qui, in questo momento esatto: “Sei così ipocrita, che come l’ipocrisia ti avrà ucciso/sarai all’inferno e ti crederai in paradiso”?

Come si fa a definire di mero interesse biografico versi potenti e visionari come quelli della sezione Pietro II di Poesia in forma di rosa: “il forte scrittore è uno sfinito zingaro/visitato dalla poesia profetica./Ecco Pietro II, che scende sulla sua piazza,/d’improvviso deserta… <Fui Papa – grida – per amore poetico di Cristo.>/ Nessuno lo capisce…”?

O alcune splendide poesie di Trasumanar e organizzar, quali Un affetto e la vita o La poesia della tradizione o gli stupendi Versi del testamento: “La solitudine: bisogna essere molto forti/per amare la solitudine… Non c’è cena o pranzo o soddisfazione del mondo,/che valga una camminata senza fine per le strade povere,/dove bisogna essere disgraziati e forti, fratelli dei cani”.

(Al proposito, mi viene in mente che Pasolini, in un’intervista a un giornalista francese a metà degli anni Sessanta, dichiarò che lui era così timido che avrebbe dato volentieri del “Lei” anche ai cani!)

Quanto ai romanzi, per una singolare combinazione, tutte le volte che qualcuno li sentenziava illeggibili, e illeggibili senza appello, a me capitava proprio di stare rileggendone uno, e posso assicurare (experto crede Roberto) che mi riusciva davvero di rileggerli, e con molta soddisfazione e molto godimento. Smentita con il fatto, dunque, come quelli che, alzandosi e camminando, negavano l’impossibilità del movimento sancita dagli Eleati.

Allo stesso modo per i film. Ogni fervente pasoliniano li rivede varie volte all’anno. Certi, come Porcile, si può dire che guadagnano ad ogni nuova visione, come Leopardi sottolineava per le “opere di genio” che acquistano grandezza ad ogni rilettura.

Però tutto questo non chiarisce la questione che si era imposta all’inizio. Cosa spiega veramente l’unicità di Pasolini, il suo permanere al di là delle mode e, in fondo, anche dei gusti? Cos’è che, al di là delle divergenze in fatto di apprezzamento estetico delle sue opere, ne garantisce la perenne attualità? Cosa mette tutti d’accordo?

Provo a rispondere. Con un argomento che ho la presunzione di ritenere inedito, salvo smentite, naturalmente.

Ciò che affascina, di Pasolini, ciò che si impone all’attenzione di tutti è la sua straordinaria ascesa sociale. Ottenuta, per di più, con i soli suoi mezzi. Con i suoi meriti individuali. Che erano poi la sua tenacia, il suo ingegno, la sua versatilità letteraria e non solo.

Riflettiamo un momento. Quando, all’alba del 28 gennaio 1950 Pasolini, alla stazione di Casarsa, prende il treno per Roma, è un giovane uomo di ventisette anni che ha perduto tutto. Il lavoro d’insegnante da cui è stato licenziato. Il suo ruolo nel Partito Comunista, da cui è stato espulso “per deviazionismo ideologico” (“una cretineria” secondo lo stesso poeta). La sua onorabilità, perché su di lui pende l’accusa di corruzione di minorenni, il peggio che possa capitare a un insegnante e a un comunista.

Arriva nella capitale. Vi rimane nella posizione del “triste disoccupato, di quelli che finiscono suicidi nel Tevere”. Per quasi due anni. Lo mantiene la madre, che è a servizio presso una famiglia. (Nell’ultimo capitolo di Una vita violenta, nella scena che si svolge al cinema “Vittorio”, e che vede Tommaso fare la marchetta con un “froscio” piuttosto tirchio, c’è da registrare proprio la confessione di quest’ultimo, dal sapore terribilmente autobiografico: “Io so’ un poveraccio peggio de te… So’ disoccupato da più de ‘n anno, e chi me mantiene è mi’ madre”).

Eppure, anche in questo periodo, P.P.P. scrive. Non solo. Ma affida alla scrittura le sue speranze. Anche, e soprattutto, di riscatto sociale. All’amico Farolfi confessa: “sto lavorando accanitamente a un romanzo, su cui fondo le mie speranze anche pratiche”. (E si tratta di quello che poi uscirà come Il sogno di una cosa). E all’amica (e forse anche più di un’amica) Silvana Mauri conferma: “infine c’è il romanzo su cui punto tutto: La meglio gioventù [così infatti doveva intitolarsi il futuro Sogno di una cosa], che è molto complesso” eccetera.

Sappiamo com’è andata poi. Il poeta Clemente gli procura la supplenza alla scuola media, privata, di Ciampino. L’editore Garzanti, una volta letto su “Paragone” il primo capitolo di Ragazzi di vita, gli passerà un mensile, doppio rispetto allo stipendio d’insegnante, per poter portare a compimento il libro. Che, pubblicato nel 1955, sarà il suo primo successo. Il primo di una lunga serie. Combattuta. Avversata. Contrastata. Ma pur sempre reale e tendente a crescere col tempo. Nessuno può negare l’evidenza dei successi di Pasolini. Così come nessuno può negare il percorso trionfale, ancorché disseminato di trappole (fino all’ultima, quella fatale), della sua ascesa nella scala sociale. Basterebbe seguirlo nei suoi cambi di residenza. Che, di quella scalata, sono l’equivalente plastico e simbolico. Dapprima a piazza Costaguti 14, fino all’estate del 1951. La stanza d’affitto di un senza-lavoro che vive angosciato alle spalle della madre. Poi, e fino all’aprile 1954, la casa in borgata, a Ponte Mammolo, via del Tagliere 3, abitazione nemmeno finita, in mezzo alle “mozze allegre case arabe e i tuguri” di quell’estrema periferia, dove vive un professorino che deve cambiare tre tram per recarsi al lavoro. Poi Monteverde Nuovo, via Fonteiana 86, in un ambiente già piccolo borghese, fino all’aprile del 1959. A partire da questa data, ancora Monteverde, ma via Giacinto Carini 45, nello stesso palazzo in cui abitava Attilio Bertolucci. Fino alla primavera del 1963. Quando P.P.P. acquista una casa all’Eur, in via Eufrate 9, appartamento a piano rialzato, con giardino pensile. La casa di un regista e scrittore affermato. E anche, come profetizzò con sorprendente sicurezza, “la casa della sua sepoltura”.

Dalla periferia al centro. Dalla provvisorietà alla sicura agiatezza.

In un paese come l’Italia, come poteva non colpire, colpire a fondo, le menti e i cuori, questa straordinaria carriera, di un uomo che si è costruito da sé, da sé solo, parafrasando il suo amato Pascoli, senza raccomandazioni, senza appoggi, senza favori, ma contando unicamente sul suo talento e sulla sua caparbia forza di volontà?