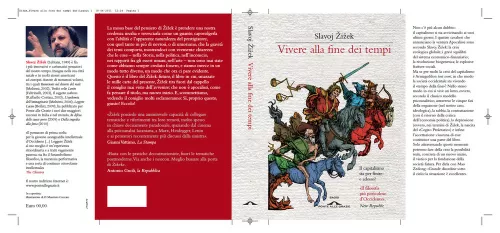

Slavoj Žižek. Vivere alla fine dei tempi

Ai libri di Slavoj Žižek ci si deve arrendere, se si desidera leggerli porre delle resistenze è del tutto inutile, mentre se ci lasciamo andare alla loro sovrabbondanza la lettura si fa il più delle volte piacevole, i toni delle frasi diventano molto più accondiscendenti, si coglie una generosità di fondo che vuole esprimersi, mettersi effettivamente in gioco sul proprio tempo. Anche per Vivere alla fine dei tempi vale la stessa cosa, d’altronde già lo stesso titolo sembrerebbe imporlo: quando il tempo è alla fine non ci si può che arrendere alla vita.

Žižek usa diversi registri riflessivi, alcuni riferimenti portanti come la dialettica hegeliana e la struttura concettuale della psicoanalisi di Lacan, ma poi intreccia una miriade di altri riferimenti che intesse con profonda abilità, in particolare attingendo dal mondo della letteratura, ma soprattutto dal mondo del cinema. Alcune scene filmiche diventano un contrappunto ideale a sostegno delle sue analisi politiche e sociali, riesce a tenere insieme questo mondo immaginario con la struttura del reale in modo ogni volta sorprendente.

D’altronde un senso di sorpresa accompagna tutta la lettura del libro, mai uno sguardo scontato, prevedibile, ogni punto affrontato ci pone nella necessità di prendere posizione, di condividere o dissentire, ma mai di rimanere indifferenti. La verità che nel libro viene affrontata non è infatti una verità oggettiva, ma, come lo stesso Žižek la definisce, è una verità autoreferente di una posizione soggettiva, una verità engagée, impegnata a incidere la posizione soggettiva di ogni propria enunciazione. Un libro dunque di lotta, di lotta contro i propri luoghi comuni e contro la mistificazione ideologica che sostiene l’autorità di coloro che detengono il potere. Certo, per leggere tutto questo ci vuole uno sguardo coinvolto, uno sguardo disponibile a vedere l’effettività di ciò che inaspettatamente gli viene posto davanti agli occhi.

I passaggi più interessanti sono tuttavia quelli in cui Žižek riesce a tenere insieme aspetti della nostra vita personale con la dimensione della vita comune, in cui riesce a far emergere il loro punto tangente. In fondo la stessa struttura portante del libro esprime proprio questo. Se il rifiuto, la collera, il venire a patti, la depressione e infine l’accettazione sono i passaggi che tipicamente accompagnano la nostra personale elaborazione del lutto, rimangono anche i titoli dei capitoli che scandiscono la sequenza del libro, incentrato però sulla lettura della nostra contemporaneità. Il personale e il sociale, quando si è chiamati a rispondere alla vita “infine”, rivelano qui il loro intreccio comune. È qualcosa che si avvicina molto alla musica di Satie, struggente nella sua compostezza, senza le esplosioni romantiche della passione ma con la chiarezza di un ordine minimalista, una musica capace di sovvertire il divario che separa la figura dallo sfondo. È la necessità, come scrive lo stesso Satie, di realizzare: “...una musica che sia come l’arredamento, una musica cioè che faccia parte dei rumori dell’ambiente, che li prenda in considerazione. Penso a essa come a qualcosa che [...] attutisce il rumore di coltelli e forchette, non li domina, non si impone. Riempirebbe quei pesanti silenzi che a volte si creano tra amici che cenano insieme. Eviterebbe il problema di prestare attenzione alle loro osservazioni banali. E allo stesso tempo neutralizzerebbe i rumori della strada che con tanta indiscrezione entrano nel gioco della conversazione. Produrre un tale rumore risponderebbe a un bisogno”.