Speciale

Trieste, l’Istria, la laguna di Grado

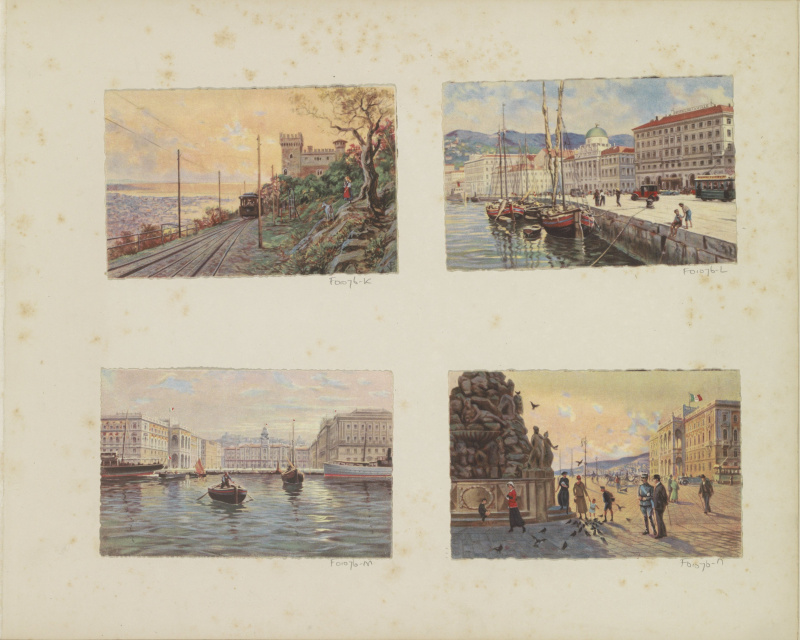

“Ma si può giungere a Trieste anche per la via terrestre di Nabresina. Il treno ha valicato i lunghi viadotti del Carso. È fuggito sopra la landa sterile e pezzata di arbusti e di sterpi, fra la scultorea chiarità delle pietre nude. Ha infilato con rombo assordante i corridoi sbranati nell’ossatura calcarea dell’altopiano. A un tratto, esce dall’ombra delle rocce in una vibrazione di luce intensa, di azzurrità immensa, in un nitore e in una lucidità di cristallo. È il mare, è l’orizzonte del mare, è l’infinita pianura del mare. Il passaggio dalle convulse pietre all’idillio marino fu istantaneo come il passaggio dal silenzio a un grido. E il treno è veramente pieno di tutte le grida dei figli del settentrione inebriati, che non mai videro la maestà del mare. Alta è la strada d’onde il treno scivola con una velocità mal frenata; e da quell’altezza, inabissandosi, scopre l’occhio i misteri verdognoli del fondo marino, gli antri degli scogli sommersi, le foreste d’alghe, i mosaici di ciottoli; di lì si dilata e scorre su la lastra dell’infinito specchio sereno; segue le coste grigie d’ulivi, si ferma allo scoglio bianco del castello di Miramar che sporge dai suoi cupi giardini, scorge Trieste adagiata nel più intimo seno del Golfo, latina come una Nereide, in un chiarore di madreperla fra i monti turchini. E tutto ciò è un istante: la città lontana non è che un colore, una forma, quasi una carne diafana, nel grande scenario armonioso che comprende i lineamenti della terra e i vapori dell’aria, che va dalle profondità sottomarine alla cupola del cielo”.

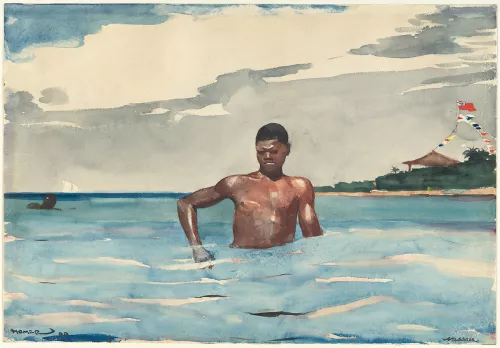

A guidarci a Trieste, quando era ancora il porto più importante dell’Impero austro-ungarico, e i fumi delle fabbriche offuscavano l’aria, è lo scrittore irredentista Silvio Benco (Trieste, 1874 – Turriaco, 1949), amico di Svevo, Joyce e Saba. Ed è quest’ultimo, Umberto Saba (Trieste, 1883 – Gorizia, 1957), ebreo per parte di madre, a farci entrare in quell’acqua che bagna l’ultimo lembo italiano al confine nord-orientale, in dialogo con le vicine genti slave e col passato asburgico e mitteleuropeo:

FANCIULLI AL BAGNO

Dodicenne fanciullo, io la tua vita

giorno per giorno posso dirti, ed ora

per ora. E adesso più di prima, adesso

che l’estate è al suo colmo, ed offre tanti

vari piaceri a te e all’amico tuo.

Uno fra gli altri, a me il più caro un tempo.

Di buon mattino la città attraversi,

maliosa città dove sei nato;

e ti rechi alla spiaggia. Lì dall’alta

trave nell’onda capofitto caschi,

o a gara con le palme il mar battendo

immensa fra voi due fate una schiuma;

e chi in mezzo ci passa? Di marini

giochi sazio alla fine, o stanco almeno,

lungo e dorato ti distendi al sole.

Più di vent’anni dopo, in una sua poesia molto famosa, lo stesso Saba ricorda che da giovane aveva conosciuto le isole che oggi sono parte del territorio croato, ed erano state veneziane, e poi italiane:

ULISSE

Nella mia giovanezza ho navigato

lungo le coste dalmate. Isolotti

a fior d’onda emergevano, ove raro

un uccello sostava intento a prede,

coperti d’alghe, scivolosi, al sole

belli come smeraldi. Quando l’alta

marea e la notte li annullava, vele

sottovento sbandavano più al largo,

per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno

è quella terra di nessuno. Il porto

accende ad altri i suoi lumi; me al largo

sospinge ancora il non domato spirito,

e della vita il doloroso amore.

Uno dei tanti scrittori nati in quelle terre ricche di natura e di storia, e divenute ostili, è Pier Antonio Quarantotti Gambini (Pisino, 1910 – Venezia, 1965). Nel suo romanzo più impegnativo, La calda vita (1958), tre ragazzi, due maschi e una femmina, approdano in barca su un’isola del Quarnaro, al largo della costa istriana, in un’atmosfera di forte sensualità e insieme di iniziazione alla vita e congedo dal mondo (la storia è ambientata nella tarda estate del ‘39). A un certo punto Fredi, uno dei due ragazzi, si arrampica su un’altura:

“L’erba gli arrivava sino al ventre vellicandogli le gambe nude. Si avanzava cauto in quella vegetazione quasi temesse un’insidia, sebbene gli piacesse la carezza dei fili d’erba, ora caldi e ora freschi; e sebbene godesse sotto i piedi il contatto con la terra granulosa e tiepida.

Il luogo era deserto sin dove arrivava lo sguardo.

Un prato immenso; e, qua e là, qualche quercia.

Unico segno di vita i grilli, di zolla in zolla.

Mentre guardava, fermo tra l’erba, il tremolio della luce estiva intorno a una quercia, in quel silenzio per cui l’arco del cielo pareva attonito su di lui, ebbe l’impressione che in quel luogo deserto, mai veduto prima, ci fosse qualcosa di strano, d’eccitante. [...]

Quando si volse per tornare indietro, un barbaglio argenteo e sterminato lo abbagliò. Socchiuse gli occhi; era il mare, tutto rabbrividente di scintillii, mattutino.

Si mise a correre senza sapere perché.

Si dirigeva verso le estremità del promontorio, che appariva, in fondo alla china erbosa dinanzi a lui, tutto a sbalzi e a fratture di rocce rugginose e di scogli, rósi dalle mareggiate e affioranti sull’acqua come enormi vertebre scarnite. [...] E gli parve di nuovo che nell’aria aleggiasse qualcosa di strano; come una tensione affocata e lucida che lo accompagnava nella corsa.

Sui ciottoli del greto sostò per riprendere fiato.

Dinanzi a lui si stendeva un braccio di mare, poi uno scoglio, poi un altro e altri ancora: tutta la scogliera che aveva vista dall’alto dei prati. Residui granitici di quello che secoli prima doveva essere stato l’estremo contrafforte del promontorio, gli scogli erano disseminati qua e là. Oltre l’ultimo, in faccia al mare aperto, Fredi distinse, rossa e bianca, una boa con un fanale.

Ancora ansante, guardava come affascinato quelle rocce famose per molti naufragi, orride e solitarie nel mare azzurro che disegnava intorno a ciascuna, col frangersi delle onde, un cerchio di spume”.

Sono luoghi prossimi a quelli di Nelida Milani (Pola, 1939), per la quale “il mare è un orizzonte immobile blu viola, la terra è rossa, e contrasta con le rocce bianche degli scogli. Lontano un paesaggio arcaico di olivi, qua e là un filare di cipressi, gli aromi affidati alla bora e allo scirocco. L’odore del basilico, della lavanda e della ginestra inebriano”; di Loredana Bogliun (Pola, 1955), che scrive nell’antico idioma istroromanzo di Dignano d’Istria, e per la quale “ogno pisso in sto mar grando / de noto varda la louna” (“ogni pesce in questo mare grande / di notte guarda la luna”); di Mauro Sambi (Pola, 1968), una cui poesia recita:

I prismi a pelo d’acqua delle onde

mobilissimi tra l’azzurro e l’indaco

sulla baia di un mio Eden minore

ripetono infinitamente il sole

conducono al verdenero dei pini

– ai coni d’ombra ai cumuli di luce –

nel mero presente senza perché

Ancora luce, riflessi, mare. E le terre dell’Istria. Fulvio Tomizza (Giurizzani, 1935 – Trieste, 1999), istriano anche lui, annota:

“È ricomparso il mare, una fetta ben più azzurra del cielo, orlo dritto e splendente, cela il mondo che vi sorge oltre e talvolta lo nega come a dire: è tutto qui. Ora ridondante alla base ora ridotto al suo profilo di delimitazione o chiusura, accompagna il ciglio sinuoso della conca. Lo completa, dando ad esso uno sfondo non sospeso ma reale, contro il quale la terraferma si staglia netta e congiunge le case di Petròvia all’albergo Adriatic di Umago.

Eppure questa quarta componente della natura del luogo [le altre sono la terra rossa, la pietra bianca, le spine, NdR] non è soltanto accessoria né decorativa; ne fa parte in modo indiretto quale elemento più contrastante degli altri ma ugualmente necessario. La terra rossa non esisterebbe se in prossimità o in sua vista non ci fosse il mare, tant’è vero che a pochi chilometri alle mie spalle il terreno può permettersi di scegliersi un diverso colore e una differente sostanza. Ruggine e azzurro hanno col tempo finito per accordarsi anche all’occhio e trovano la loro fusione sulla costa: nei luoghi abitati dove, a parte le incresciose pozzanghere quando piove, la pietra delle mura, dei moli e del selciato ha avuto agio di lavarsi e risciacquarsi, e ne è uscita più bianca del pane. Meglio ancora si compenetrano nei lunghi tratti in cui i campi scendono alla scogliera accostandovi le loro viti, gli ulivi, i frumenti, i canneti, oppure lasciando che poco sopra le lastre di sasso le tamerici e le ginestre si intreccino con i rovi e i biancospini dell’interno”.

Anche Claudio Magris (Trieste, 1939) conosce bene questi paesaggi, e ha scritto, per esempio, sulle isole di Cherso e di Lussino, sempre nel Quarnaro; ma questa volta le sue parole ci portano a ovest di Trieste, nella laguna della “prima Venezia”, Grado:

“La laguna, subito oltre il ponte, comincia con un cimitero di barconi. [...] Ci vorrà molto tempo prima che le maree, la pioggia e il vento sfascino quelle barche in rottami e ancora di più prima che questi marciscano si sbriciolino. Gradualità della morte, tenace resistenza della forma all’estinzione. Viaggiare è anche una perdente guerriglia contro l’oblio, un cammino di retroguardia; fermarsi a osservare la figura di un tronco dissolto ma non ancora del tutto cancellato, il profilo di una duna che si disfa, le tracce dell’abitare in una vecchia casa.

La laguna è un paesaggio adatto a questo lento vagabondare senza meta in cerca di segni della metamorfosi, perché i mutamenti, anche quelli del mare e della terra, sono visibili e si consumano sotto gli occhi. [...] I venti sono gli estrosi architetti del paesaggio: lo sciroccale rompe, lavora spazza e porta via, la brezza costruisce e ricostruisce.

La batela sguscia fra le alghe e fra una secca e l’altra, costeggia un tapo, uno degli innumerevoli isolotti che appena emergono dalla laguna; i ciuffi d’erba, fra i quali saltellano piccoli uccelli dalla testa rossa, si confondono pochi metri più in là con le alghe nell’acqua. Nella bava di vento si muovono i fiori di tapo, di un azzurro lavanda. Fiuri de tapo si chiamava la prima raccolta di versi di Marin, pubblicata nel 1912. Insieme alle conchiglie, qui fiori sono il simbolo della sua poesia del senso che la pervade instancabile, creazione che nasce dal grumo e dalla poltiglia della vita. Dal fango salmastro spunta il gambo slanciato e gentile, il viscido mollusco genera la perfetta e iridescente spirale della conchiglia; questo era il salmo dell’eterno che Marin sentiva cantare fra le canne e lo sciacquio del dosso e ritrovava nei cori liturgici che ascoltava nell’ombra di Sant’Eufemia, la veneranda basilica di Grado.

Il tapo affiora sempre, ma la velma è una terra che emerge solo con la bassa marea e poi ritorna sotto, ora familiarmente esposta agli sguardi ora affondata nel mistero delle acque, che anche mezzo metro basta a creare; il mistero svelato e apparentemente immobile della profondità, dei sassi e delle conchiglie sul fondo, così strani e lontani quando la mano si tuffa anche solo per pochi centimetri per violare il loro incanto – la malia delle città sommerse come Vineta o Atlantide, il cui bagliore brilla anche in un po’ di fanghiglia subacquea.

Attraverso le fose, che tagliano il cordone sabbioso litoraneo, la marea entra nella laguna E con essa le grandi acque delle lontananze penetrano negli stagni salati, nelle valli dove il pesce allevato passa l’inverno. La lenta tranquillità della laguna, che nella cattiva stagione la nebbia e la melma cedevole possono trasformare in un’insidia pericolosa, è anch’essa un volto del mare, della sua magnanima indifferenza. Su un sasso, messe ad asciugare, luccicano alcune conchiglie, orecchie di mare, telline rosa e viola, chiavi di San Pietro, patelle azzurrine.

Un cormorano si innalza a lavoro con fatica, rasenta l’acqua e, raggiunto un canale più profondo, si tuffa e sparisce; il suo collo nero come un periscopio riemerge molti metri più avanti. [...] Sugli isolotti si affacciano i casoni, la secolare costruzione lagunare che serviva da casa e da magazzino per la pesca, fatta di legno e giunco, con la porta a ponente, il pavimento di fango, il focolare, fughèr, al centro e il pagliericcio riempito di alghe secche. [...]

La laguna è anche quiete, rallentamento, inerzia, pigro e disteso abbandono, silenzio in cui a poco a poco si imparano a distinguere minime sfumature di rumore, ore che passano senza scopo e senza meta come le nuvole; perciò è vita, non stritolata dalla morsa di dover fare, di aver già fatto e già vissuto – vita a piedi nudi, che sentono volentieri il caldo della pietra che scotta e l’umido dell’alga che marcisce al sole. [...]

L’acqua – mare e laguna – è vita e minaccia la vita; sgretola, sommerge, feconda, irrora, cancella. [...] L’acqua, per il pescatore e il marinaio, è vita e morte, sostentamento e insidia; smangia il legno della nave come la vita dell’uomo che si avventura sul mare perfido e amaro, fidandosi della fragile tavola su cui posa il piede che lo divide dall’abisso. La nave protegge dalle tempeste, ma anche volge la prua all’uragano e al naufragio, oltre i quali c’è il porto. Il marinaio, nella sua pena, è più vicino al naufragio che alla riva beata; le acque dell’abisso sono anche un grande fonte battesimale. [...]

La laguna, dicono i geologi, è giovane. Qualcuno dice centoventi secoli, pensando alle lontane origini nei sollevamenti tettonici delle Alpi e nel materiale alluvionale portato dei fiumi; altri avvicinano la sua formazione ancora di più, la collocano in un’epoca già storica, misurabile con la breve memoria dell’uomo. Il tempo della laguna impasta storia e natura; i suoi fasti sono perlopiù calamità, poco importa se dovute agli uomini o agli elementi: l’invasione unna che distrugge Aquileia nel 452, la furia del mare del 582 E il saccheggio longobardo del 586, il diluvio del 589, l’incursione saracena nell’869, la peste del 1237, l’incendio appiccato dagli inglesi nel 1810 – «el xe Atila flagelum Dei / e i inglesi so’ fradei» –, il «sión», ciclone, quello del 1925 e quello del 1939. Nei secoli e negli anni la pescadora, la campana sulla torre della basilica, dà l’annunzio delle bufere; processioni, rogazioni ho anche scongiuri chiedono protezione dalle catastrofi, da ogni aqua granda.

Grado è un paesaggio letterario grazie alla lirica di Biagio Marin (Grado, 1891 - 1985), che ne ha fatto un mito poetico”.

Dai suoi Fiuri de tapo (1912), allora:

BÂTE GNIFA

Nessuna roba al mondo xe piú bela

de bâte gnifa duto ‘l santo dí

e compagnâ co’ l’ocio garghe vela

fin che te vien la vogia de drumî.

E colegài là sul sabion ardente

scoldâsse i ossi soto ‘l sol d’istàe

e stâ sentî che ‘l mar continuamente

el pianzota, cussí da fa pietàe.

E cô s’à ‘l sangue za ben brostolào

sognâ de basi e d’onbra fresculina

e dormensâsse, dopo un bon sussiào,

là soto ‘l sol, in meso a la marina.

BATTERE FIACCA Nessuna cosa al mondo è più bella / che battere fiacca tutto il santo giorno / e accompagnare con l’occhio qualche vela / fin che ti viene voglia di dormire. // E sdraiati là sulla sabbia ardente / scaldarsi le ossa sotto il sole d’estate / e stare a sentire il mare che continuamente / piagnucola, così da far pietà. // E quando si ha il sangue ben abbrustolito / sognare di baci e di ombra frescolina / e addormentarsi, dopo un buono sbadiglio, / là sotto il sole, in mezzo alla marina.

Dall’altra parte del Golfo, quasi a metà dell’Istria, c’è Rovigno. Qui Ligio Zanini (Rovigno, 1927 – Pola, 1993), amico fraterno di Marin, perseguitato dal regime jugoslavo e mandato nel gulag di Goli Otok, gli scriveva nel suo istroromanzo rovignese:

I ZIVO ANCHE MÉI

I zivo anche meî, zarman da Gravo,

a burdisà da peîcio cun la batana «Corivorìvo»

e cul cor cuntento, cum’ el tuòvo, pe’ l’aqua

ca brunbuliva dreîo ‘l fondo timon.

Fiuriva la mièa vilita lateîna

sul mar da Ceîssa subissada,

marmurisà dai fiuri vagulanti de l’alba,

puòi dastroûti dal ciaro del Sul.

I ta vido ancura, Meîstro mièo,

a burdisà lassù, ula ‘l sil tuca ‘l mar,

intul Paradeîsu tuòvo dei cucai,

veîa da stu mondo cumandà da piate mareîne

ca, anche a teî, li ta uò invalinà la ruòta.

ANDAVO ANCH’IO Andavo anch’io, cugino di Grado, a bordeggiare da piccolo con la battana «Corivorìvo» [“Quando arrivo, arrivo”, NdR] e con il cuore contento, come il tuo, per l’acqua che borbottava dietro il timone profondo.

Fioriva la mia veletta latina sul mare della Cissa inabissata [l’isola che secondo una leggenda sarebbe stata sommersa a causa di un terremoto, nel VI o VII secolo d. C., NdR], macchiettato dai fiori tremolanti dell’alba, calpestati poi dalla luce del Sole.

Ti vedo ancora, Maestro mio, a bordeggiare laggiù, dove il cielo lambisce il mare, nel tuo Paradiso dei gabbiani, lontano da questo mondo comandato dalle meduse

che, anche a te, hanno avvelenato la rotta.

E ancora:

INTUL PÍLAGO

Se ti son oûn bon mareîtimo,

ti ciapi da sigoûro ‘l pìlago,

al largo da li foûciche

e dai runpenti da tièra e scui.

Intul pìlago, puòi,

ti iè la grassia

da doûte li ruòte.

Doûte li pol ièssi intivade,

fora da quila ca pratendo

da ièssi l’oûnica.

NEL PELAGO Se sei un buon marittimo, guadagni certamente il pelago, al largo del ribollir del mare e dalle creste dalla terra e scogli.

Nel pelago, poi, hai la grazia di tutte le rotte.

Tutte possono essere indovinate, all’infuori di quella che ha la pretesa di essere l’unica.

Da Trieste, il nostro punto di partenza, gli fa eco questa poesia su Rovigno di Virgilio Giotti (Trieste, 1885 – 1957) con le sue altre voci, e tutto intorno ancora il blu del mare:

MATINA ROVIGNESE

«In piazza de le èrbee,

de siora Carolìnaa,

xe la carne de mànzoo

a quatro otanta e a sètee.»

La vose gira ‘torno

par le strade, a marina;

la se ràmpiga suso

par l’erte e le scalete:

la va su fin soto

el campanil, su, fina

che la se perdi e mori

ne l’ùltime calete.

Tuto un sol nel zeleste

xe ‘sta bela matina

col mar blu atorno. A riva

xe bianchisine ondete.

Fonti:

S. Benco, Trieste, Ed. Italo Svevo, Trieste 1973 (ma 1910), pp. 13-14;

U. Saba, Il Canzoniere, Einaudi, Torino 1961 (ma Fanciulli al bagno è tratta da Cose leggere e vaganti, 1920; Ulisse da Parole, 1933-34);

P. A. Quarantotti Gambini, La calda vita, Einaudi, Torino 1958, pp. 26-7;

N. Milani, Di sole, di vento e di mare, Ronzani, Vicenza 2019, p. 22;

L. Bogliun, Par Cristo inseina imbroio, Book Editore, Riva del Po 2021, pp. 44 e 56;

M. Sambi, Una scoperta del pensiero e altre fedeltà, Ronzani, Vicenza 2018, p. 50;

F. Tomizza, Il sogno dalmata, Editoriale FVG, Udine 2007 (e Mondadori, Milano 2001), pp. 16-17;

C. Magris, Lagune, in Microcosmi, Garzanti, Milano 1997, pp. 57-63;

B. Marin, Poesie, Garzanti, Milano 1991, p. 12;

L. Zanini, Favalando cul cucal Fileîpo. L’opera in versi, Il Ponte del Sale, Rovigo 2023, pp. 165-66;

V. Giotti, Colori, Einaudi, Torino 1997, p. 149.

Leggi anche:

Stefano Strazzabosco | Venezia e la sua laguna