Una notte coi Fratelli Grimm

La casa è uno dei topoi fiabeschi più noti. La casa da cui si parte o si fugge, quella che si trova lungo la strada, quella in cui si arriva, che seduce, imprigiona o accoglie. Dunque, fin dal titolo, trascorrere Una notte nella casa delle fiabe, saggio di Silvia Ballestra sui fratelli Grimm, suona come una dichiarazione d’intenti: farsi volontariamente prendere in ostaggio da quella che Marina Warner, emerita studiosa di fiabe giustamente citatissima nel libro (insieme a Jack Zipes, Maria Tatar, Angela Carter e molti altri), chiama letteratura vivente. Non credo esistano altre letterature oltre alle fiabe che possano, per quanto alte, fregiarsi di questo nome. Anzitutto per il rapporto vivo che intrattengono col linguaggio, il retaggio antichissimo dell’oralità che ancora oggi fa sì che attraversino spazi e tempi di bocca in bocca, di medium in medium, fecondando ogni narrazione che vanno a toccare.

Scrive Ballestra: «C’è qualcosa di meravigliosamente infantile nel volere un posto bello a propria completa disposizione, svuotato d’ogni presenza, nel silenzio d’una notte straniera. È un sogno che si realizza».

Potrebbe parere un’osservazione secondaria, se non fosse che l’ascolto della notte, il sentirsi stranieri, lo sperimentare lo sgomento della solitudine e la fascinazione della bellezza, sono stati esistenziali tipici dei protagonisti, piccoli e grandi, delle fiabe, cardini intorno ai quali i narratori, ma più spesso, storicamente parlando, le narratrici, hanno svolto il filo delle storie. D’altro canto, le fiabe, così come i fratelli Grimm e i posti belli e vuoti, se non nascono per rivolgersi al pubblico infantile, per una sorta di naturale affinità finiscono per trovare in lui il più affezionato intenditore, quello che con supremo sprezzo dell’incredulità sa ascoltare e vedere attraverso una trama, come si addice a chi per istinto sa cosa significhi che le fiabe, con il loro bagaglio di mistero, verità, finzione, immaginazione, incantesimi, saggezza “sono vere”, per citare una nota affermazione di Calvino.

“Che c’entri tu con i Grimm”, chiede un amico a Silvia Ballestra, saputo del suo progetto di dedicare un libro ai famosi fratelli. «Quando mai ti sei occupata di fiabe, di letteratura tedesca. O anche, che c’entrano i Grimm con te?”

“Che domande”, risponde la scrittrice. “Tutti c’entrano con i Grimm…”.

È vero che tutti c’entriamo con i Grimm e per la buona ragione che tutti c’entriamo con le fiabe e tutti c’entriamo con le parole, la loro storia e i loro significati. Anche se non lo sappiamo, e persino se pretendiamo di non c’entrarci.

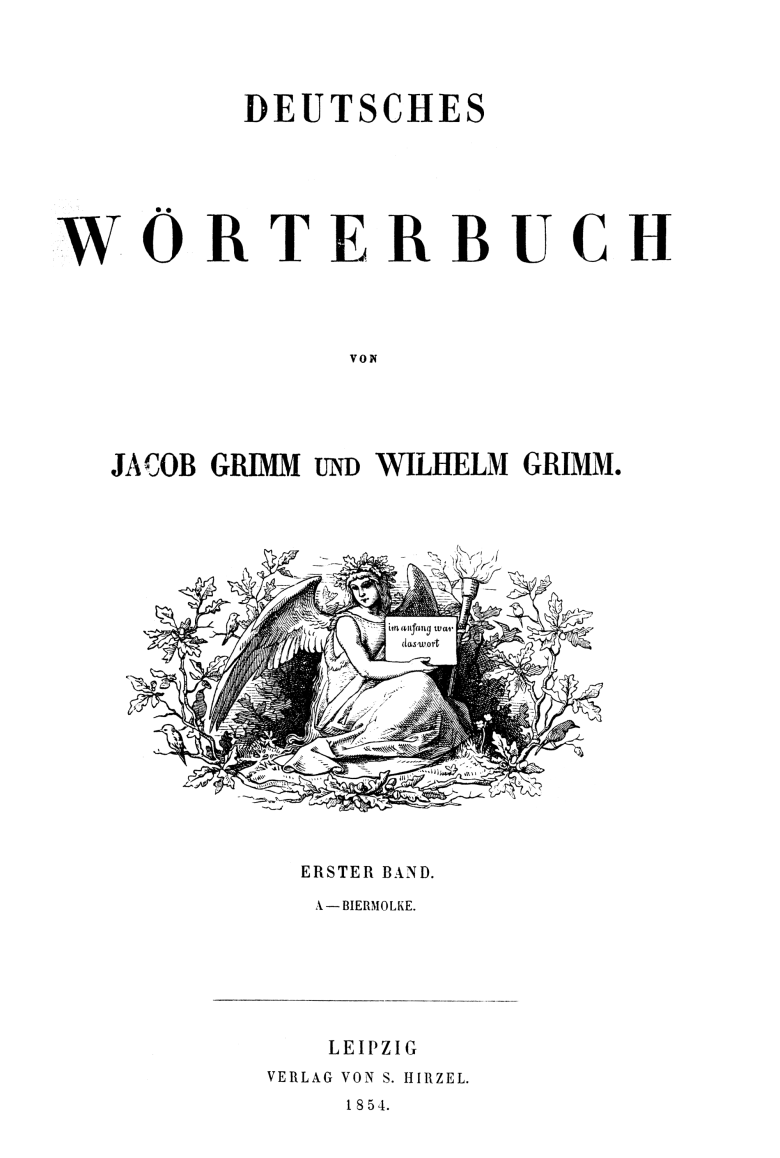

Fiabe e parole, organi vitali di tutte le culture umane, intorno alle quali Jacob e Wilhelm Grimm hanno eretto due monumenti che hanno determinato la storia delle forme in cui pensiamo e ci esprimiamo: Kinder- und Hausmärchen, Le fiabe del focolare, e il Deutsches Wörterbuch, Dizionario della lingua tedesca. Di questo (e di molto altro ancora) tratta il saggio (secondo volume della serie Una notte a… di Laterza), passeggiata notturna fra letteratura, storia, linguistica, antropologia, folclore, scienza, nelle sale del Grimmwelt, il museo che la città di Kassel ha dedicato a Jacob e Wilhelm Grimm, affacciato su un paesaggio che più tedesco non si può.

Fiabe e parole sono le grandi passioni a cui i Grimm hanno dedicato l’esistenza. Ma se in Italia le loro fiabe sono conosciutissime (la loro raccolta insieme alla Bibbia e a Shakespeare – e, aggiungo, a Pinocchio – è uno dei libri più diffusi al mondo), pochissimi conoscono il loro lavoro di collezionisti e studiosi di parole, di grammatici e di storici della lingua e ancora meno sono a conoscenza di Der Grimm, come in Germania viene chiamato il loro dizionario: “33 volumi, 67.744 colonne di testo, 320.000 lemmi, per un totale di 84 chili di dizionario”. Un’opera gigantesca, iniziata nel 1838 e terminata, dopo una lunga e tormentata storia, nel 1961.

Ma che rapporto c’è fra fiabe e parole? Lo spiega bene questo saggio, seguendo il filo delle installazioni ospitate dal museo a loro dedicate e realizzate da artisti e studiosi. E siccome questo nesso non è affatto scontato, si tratta di un saggio interessante per chi desideri approfondire la conoscenza dei Grimm e l’importanza dei loro studi. Un’importanza che la stessa autrice confessa di avere scoperta durante una visita del tutto casuale al Grimmwelt: «Non sapevo niente della varietà della loro opera, né dell’importanza che avevano avuto su tanti fronti.

Non sapevo della mole di saggi e raccolte, dello studio quotidiano di dodici ore al giorno per entrambi, per anni, né della quantità e del tipo di libri prodotti, studiati, scambiati con i loro colleghi.

Non sapevo che dietro alle fiabe ci fosse un progetto grandioso, che travalicava la “semplice” scrittura, e che c’erano voluti vari aggiustamenti, riscritture, riproposizioni, riedizioni, per arrivare al successo planetario che accompagna l’opera dei due fratelli tedeschi da decenni.»

«Uno dei messaggi della fiaba» scrive Marina Warner in quel meraviglioso saggio che è C’era una volta. Piccola storia della fiaba (Donzelli 2021), «è “Bada a ciò che desideri”. Un altro potrebbe essere “Bada a ciò che prometti”. E un altro ancora “Bada a ciò che dici”. Non ci si può rimangiare ciò che si è detto. Nel genere fiabesco vige un profondo rispetto per l’effetto delle parole sul mondo, oltre che sulle storie.»

Non riesco a immaginare viatico più esatto (e, certo, severo) per crescere e per vivere, una volta cresciuti. Tre indicazioni che per nettezza e sapienza fanno piazza pulita di tutte le possibili polemiche sulla liceità delle fiabe di stare al mondo, sui sospetti che da sempre hanno sollevato, sulle antipatie che si sono attirate, sulle censure di cui sono state oggetto, sulla sufficienza con cui sono considerate.

Sulle molteplici lingue in cui parlano le tante voci che le fiabe hanno utilizzato per andare alla conquista del mondo, sul loro legame di ferro con la parola, hanno scritto pagine definitive Italo Calvino e Beatrice Solinas Donghi, grande (e dimenticatissima) studiosa nonché scrittrice di magnifiche fiabe, che, rispettivamente nelle Fiabe italiane e in La fiaba come racconto, sottolineano come il magistero della fiaba, la sua grande lezione sta nell’essere narrata e ascoltata, in quel prodigioso trasmettersi di voce e in voce, catena ininterrotta che, da tempi così antichi che determinarne il principio è impossibile, l’ha traghettata all’oggi attraverso generi ed epoche, in uno stupefacente gioco di metamorfosi. Perché, come ha scritto in proposito Angela Carter: «Le fiabe sono sacre al principio del piacere; ma poiché il piacere non è mai allo stato puro, in gioco c’è sempre qualcosa di più sottile.»

Se alle parole è appesa la vita dei protagonisti delle fiabe, fra promesse mancate o mantenute, patti infranti o onorati, compiti traditi o eseguiti, a quelle dei narratori sono appesi l’attenzione e l’interesse degli ascoltatori, ovvero la sopravvivenza stessa della fiaba, la sua possibilità di sfidare il tempo. Dunque, se le fiabe hanno attraversato i secoli, superando problemi e ostracismi di ogni genere, è grazie alla sola forza delle parole e della loro infinita e misteriosa sapienza. Sapienza che i Grimm hanno indagato nei loro studi dando luogo alla germanistica moderna e a una concezione della linguistica in una prospettiva scientifica e filologica, basata sulla comparazione tra lingue diverse. Nel 1851 durante un discorso all’Accademia delle scienze di Berlino, ricorda Ballestra, Jacob dirà che «La nostra lingua è anche la nostra storia». E che «Tra tutto ciò che gli esseri umani hanno scoperto e inventato, custodito e tramandato, di tutto quello che essi hanno prodotto, insieme alla loro natura innata, il linguaggio appare la loro proprietà più grande, nobile ed indispensabile». Concetto la cui importanza, oggi, tempo in cui il senso delle parole perde continuamente terreno, mi pare particolarmente adeguato sottolineare.

È interessante notare che Jacob era, fra le altre cose, dotto studioso di giurisprudenza e diritto e che la legge, come la fiaba, erige sulla parola la possibilità stessa di ottenere quella cosa fondamentale e sempre in pericolo che è la giustizia. Non sarà un caso se tutti i maggiori studiosi di fiabe indicano nella possibilità che si compia giustizia per gli umili, gli invisibili, i deboli e gli esclusi, una delle grandi utopie della fiaba. Quel lieto fine che di solito si tende a liquidare con sufficienza e che invece è una delle ragioni per cui le fiabe sono così amate, specie dai bambini che della giustizia hanno un senso vivo. Scrive Warner, nella prefazione del suo saggio: «Le fiabe evocano ogni genere di violenza, ingiustizia, e di sventura, ma per dirci che non sarà per forza sempre così». E nelle ultime pagine: «Le fiabe allietano lo spirito e accendono un raggio di speranza allorché assicurano la sconfitta e persino la morte di chi perpetra il male – i tiranni spietati, gli orchi famelici e gli artefici degli inferni domestici, come i padri crudeli e le regine malefiche. Le tenebre delle rivisitazioni contemporanee minacciano di infittirsi a tal punto da gettare anche un’ombra sul lieto fine. Ma talvolta questa cupezza non arriva a cancellare del tutto la percezione di un mondo alternativo. In cui la virtù può ancora illuminarci, e rallegrarci.» Dunque, le parole come portatrici di senso nella difficile arte di comprendere e distinguere il bene e il male.

Quella che parla nelle fiabe è una parola mobile, nuda, diretta, rapida, potente. Walter Benjamin, ricorda Silvia Ballestra, osserva: «Fra quelli che hanno messo per iscritto le loro storie, i più grandi sono proprio quelli la cui scrittura si distingue meno dalla voce degli infiniti narratori anonimi». L’impersonalità del narratore è al servizio della fiaba, della sua trasmissione. Addirittura C.S. Lewis affermava che le fiabe per diventare indimenticabili non abbiano necessità di essere ben scritte. La prova è che per secoli hanno viaggiato attraverso le forme fluide e precarie dell’oralità, con le parole di quello che la lingua tedesca ha battezzato Volk, il popolo, per il quale i Grimm e l’ambiente che li circondava (Bettina e Clemens Brentano, Achim von Arnim, Carl von Savigny, Philipp Otto Runge, Annette von Droste-Hülshoff…), romantici fino al midollo, nutrivano un interesse assoluto.

Per fissare lo spirito del Volk, cercare nei suoi racconti e nella sua lingua l’identità di nazioni, territori, culture d’origine e d’appartenenza, in tutta Europa, nel corso dell’Ottocento e del Novecento, non solo i Grimm, ma diversi studiosi di lingua e folclore, si sono dati a raccogliere e trascrivere le voci di narratrici e narratori. Concetto, tuttavia, spinosissimo questo del Volk, che facilmente può trascendere, ed in effetti è trasceso, in ideologia, pretesto e giustificazione per le peggiori efferatezze.

In proposito Silvia Ballestra riporta l’affermazione dei Grimm: «Una nazione è l’epitome di un popolo che parla la stessa lingua», e aggiunge: «Cultura e lingua comuni, però, non la razza e il sangue dei nazisti che sarà il cupo germanesimo nel Terzo Reich (ammetto che più di una volta, con un brivido, all’apparire della parola Volk il pensiero è corso al libro del grandissimo filologo Victor Klemperer, perseguitato in quanto ebreo e autore del fondamentale LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, quando scriveva: “Attualmente la parola ‘popolo’ [Volk] si usa tanto spesso, parlando e scrivendo, quanto il sale nelle pietanze; su tutto si aggiunge un pizzico di popolo: festa del popolo, compagno del popolo, comunità di popolo, vicino al popolo, estraneo al popolo, venuto dal popolo...”).» E vale la pena ricordare che i Grimm furono dichiarati patrimonio nazionale dal Terzo Reich, e che durante il processo di denazificazione postbellico furono banditi da scuole e biblioteche, per poi successivamente esservi riammessi.

Uno dei meriti di questo libro è certamente quello di far riflettere sul rapporto che abbiamo con le parole, su quelle che usiamo e quelle che ascoltiamo, e sull’esercizio di senso che dovremmo loro, in barba a quella seducente comfort zone contemporanea chiamata post verità, che ovunque trionfa quotidianamente nel linguaggio sempre più oscuro, viscerale, irresponsabile e vacuo dei media e non. E non è forse fuori luogo notare, a proposito di ‘popolo’, quel che il drammaturgo e scrittore Steve Tesich, dichiarò ironicamente sulla rivista "The Nation", nel 1992, usando per primo l’espressione post verità, a proposito della guerra del Golfo Persico: «We, as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth world.»

Su cosa significhi sacrificare la base morale del linguaggio traendone «i licenziosi piaceri del maltrattamento» (e della menzogna, aggiungo io), ha scritto riflessioni illuminanti Rachel Cusk, nel breve saggio “Sulla maleducazione”, contenuto nella raccolta Coventry.

Sul fatto che per i Grimm il lavoro sulla lingua – riguardasse la legge, le fiabe, la ricerca storica, lo studio delle radici culturali –, dovesse poggiare su un fondamento etico, lo testimonia un episodio importante della loro biografia citato da Silvia Ballestra, relativo al ruolo e all’impegno che ebbero come intellettuali in alcune vicende politiche del loro paese: «Scoprire che avevano perso il loro posto in università, a Göttingen, insieme ad altri cinque professori, per aver contestato l’abolizione della costituzione da parte del re, era prova del loro idealismo e della loro fedeltà ai valori per cui lavorarono tutta la vita. Questi valori erano molto chiari: fratellanza intesa anche come uguaglianza e cooperazione, unità, e su tutto, libertà. Non si torna indietro dalla conquista di diritti e un diritto è anche quello di resistenza alle azioni illegali dei governanti – il Widerstandsrecht, letteralmente il “diritto alla giusta opposizione”, come lo chiama Jacob Grimm nel manifesto che verrà firmato dai Sette – che comporta coerenza, coraggio, coscienza e azione. Anche quando davanti hai un re.»

Altro merito del saggio è accompagnare le lettrici e i lettori a scoprire come una indagine approfondita sui temi e la storia delle fiabe possa capovolgere i luoghi comuni – tipicamente la controversa questione delle figure femminili nelle fiabe – che ne banalizzano la natura e il senso profondo, per aiutare a comprenderne la complessità storica e letteraria.

La quarta sezione del saggio, Streghe, è dedicata alle protagoniste che decretarono il successo delle fiabe, alle narratrici che le trasmisero, alle scrittrici che le indagarono e le illuminarono di nuovi significati.

A questo proposito le riflessioni di Ballestra si allineano a quelle di tutte le più importanti studiose (e persino di qualche studioso): la fiaba, sebbene paradossalmente e superficialmente identificata come portatrice dei peggiori stereotipi su bambine, ragazze, donne, si rivela un dominio fieramente femminile, come gli studi di Solinas Donghi, Carter, Warner, hanno dimostrato. I personaggi femminili delle fiabe hanno un carisma che manca a quelli maschili e la loro natura trasgressiva traspare in controluce, come osserva l’archeologa e linguista lituana Marija Gimbutas in Il linguaggio della Dea: «Nonostante l’orribile guerra contro le donne e le loro tradizioni e la demonizzazione della Dea, i ricordi di lei sopravvivono nelle fiabe, nei riti, nei costumi e nella lingua. Certe raccolte di fiabe, come quelle dei fratelli Grimm, abbondano di motivi preistorici che descrivono le funzioni di questa Dea dell’Inverno, Frau Holla (Holle, Hell, Holda, Perchta ecc.). Essa è la brutta vecchia strega dal lungo naso, i grossi denti e i capelli arruffati. La sua forza risiede nei denti e nei capelli. È una donna che determina il clima e la neve. Allo stesso tempo rigenera la natura. È una donna che fa uscire il sole. Una volta l’anno compare come colomba, dono del cielo che assicura la fertilità».

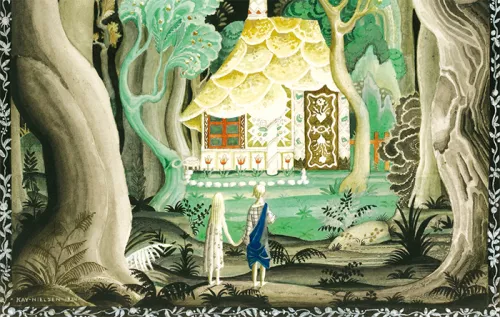

In copertina, Kay Nielsen, illustrazione per Hansel e Gretel.