Al di qua del muro. La zona d’interesse

La zona d’interesse è un film perfettamente inserito nella cultura cinematografica contemporanea. È infatti un film di cui si può parlare anche senza averlo visto, tanto la cosa è sufficientemente nota. Tutti, volendo, ne possono discutere immediatamente: il contenuto è subito inteso quale extra-filmico, chiaro e netto già dopo dieci minuti di proiezione. Perché allora non un cortometraggio?

Ci si rende subito conto che si tratta di un film sull’angustia e angoscia da “Grande Fratello”, qualsiasi cosa ciò voglia dire. La messa in scena infatti è affidata a un determinato numero di videocamere piazzate lungo lo spazio della villetta, inclusi i giardini, camere immobili, quasi si trattasse di webcam regolarmente piazzate a sorvegliare gli ambienti. Come è stato dichiarato dagli stessi realizzatori, lo spunto è stato infatti raffigurare la casa del comandante nazista di Auschwitz al modo del Grande Fratello.

Quasi trenta anni fa, però, non fu altrettanto chiaro come già La vita è bella fosse un film sulla forma spettacolo televisiva quale spazio concentrazionario, in particolare la forma-quiz. Il quiz, non solo strumento di sopravvivenza nel campo, il padre che intrattiene ludicamente il figlio in mezzo all’orrore, ma anche stralunata passione del nazista interpretato da Horst Buchholz, amante ultra-banale delle gioie dell’enigmistica, mentre la morte e lo sterminio sono cupamente al lavoro. E se Benigni/Cerami ci erano arrivati nel 1997, Oscar compreso, anche Lina Wertmüller/Giancarlo Giannini, in Pasqualino Settebellezze (1975), avevano messo in scena il campo di concentramento in chiave di stralunato e beckettiano grottesco (agli Oscar però ottennero soltanto una nomination).

Che il non-luogo concentrazionario sia la figura dominante dello spazio antropologico sociale contemporaneo è così chiaro che si può anche non aver mai visto Aspettando Godot del predetto Samuel Beckett, o aver letto l’esemplare Homo sacer di Agamben, sfogliato qualcosa dell’ultimo Baudrillard, o magari ripensato alla celebre frase di Stockhausen sull’11 settembre quale opera d’arte suprema e magnifica. La zona d’interesse è così film davvero esemplare dello stato delle cose qui e ora: già visto prima di essere visto, ossia qualcosa che ormai si sa, senza conoscerla al di fuori della superficie esibita.

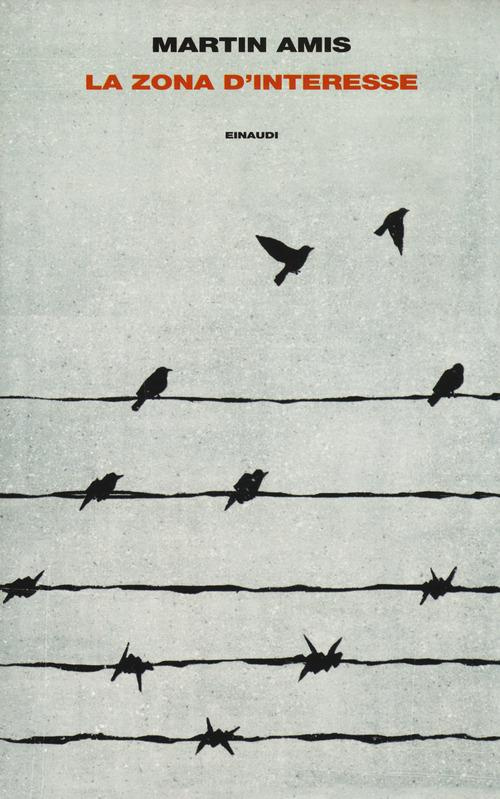

Ben diverso il caso del libro di cui il film porta lo stesso titolo, ma di cui cita a malapena lo spunto di partenza. Nel romanzo di Martin Amis, infatti, si trattava di avvicinare sul serio l’inavvicinabile, ovvero confliggere la banalità del male di Hannah Arendt con l’umanità del male di Dostoevskij, autore di cui il libro è ricco di riferimenti, a cominciare dal titolo dei capitoli, Neve grigia e Neve marrone, che rimanda evidentemente alla seconda parte di Memorie del sottosuolo, vale a dire Neve bagnata. Attraverso tutto il racconto, e un finale altrettanto terribile e inaspettato, Amis pone la questione decisiva: come sia possibile, nella figura del nazista, conciliare la tetra banale quotidianità dell’orrore con l’umanità bruciante della colpa e del peccato.

Nel film di Jonathan Glazer, invece, nulla di tutto ciò, tanto che il conflitto è risolto da subito. Al di là del muro che separa il terribile campo dalla lussureggiante zona residenziale del comandante, l’orrore si percepisce e non si vede. Il film procede in tale direzione per accumulo di dati e situazioni che non istituiscono alcuna processualità del senso, ma si accumulano, appunto, al pari della disgraziata cenere che fuoriesce dalle ciminiere in lontananza. Il film è così anestetizzato di ogni processualità dialettica, e quindi privo di qualsivoglia spirito critico.

Il regista e autore Jonathan Glazer (written and directed by, leggiamo infatti nei crediti) non è nuovo alla messa in scena di situazioni e personaggi irrigiditi nella condizione di figure modellate nel rapporto col fuoricampo. Il tipico extraterrestre in Under the Skin e la giovane vedova in Birth – Io sono Sean si trovano entrambi a scendere a patti con la dimensione del fuoricampo, nel primo caso il grigio e ovattato pianeta Terra da abitare, e nel secondo l’adolescente che si presenta dichiarando –incredibile a dirsi – di essere il marito redivivo. Ne rimangono tutti e due infettati, a prescindere, senza appello o conflitto reali. Meglio allora il gangster a riposo dell’opera prima, Sexy Beast, il quale tenta almeno di fronteggiare il destino che si presenta nelle vesti di un ex complice, il quale irrompe minaccioso dal fuoricampo di un passato che il protagonista ha stabilito di lasciarsi definitivamente alle spalle.

In La zona d’interesse, accade lo stesso. Campo visibile e fuoricampo coabitano l’uno sull’altro, senza dialogare tra loro: un solo e unico orrore pervade le cose al di là e al di qua del muro, orrore di cui non si può che prendere atto, senza alcun giudizio che non sia quello su ciò che è assolutamente evidente. Ciò che si vede al di qua, la felice vita quotidiana della famiglia del comandante, è altrettanto orrendo, forse peggio, di tutto quello che sarebbe possibile immaginare accada al di là. Peggio in accezione quantitativa, però, non qualitativa. È il medesimo orrore elevato al quadrato, al cubo. La medesima disumanità ancora più disumana. Per questo, in fondo, non c’è bisogno di oltrepassare il muro e gettare lo sguardo al di là.

Non c’è bisogno di guardare e sapere? Immaginare soltanto? Ciò significherebbe forse che La zona d’interesse sia un film intimamente negazionista? Qualche dubbio a un certo punto deve essere sorto, poiché Glazer nel finale sembra accusare il colpo e tentare un colpo d’ala improvviso e risolutivo. Forse intercettandolo, nel momento in cui fa apparire sullo schermo il museo di Auschwitz, le sue stanze, come è oggi. Qui il film finalmente stride su se stesso, accennando a un rovesciamento dialettico di un qualche tipo. Non tanto il museo in sé, quanto alcune figure femminili che si vedono all’opera, intente diligentemente a pulire i pavimenti e lucidare i vetri.

È un momento forte. Perché il discorso magari si rovescia. L’immagine delle donne, con tanto di badge appeso al collo, impegnate nelle pulizie all’interno dello spazio lager, elevato a museo, costringe allora il film a bloccarsi, arrotolarsi, riavvolgersi all’indietro. Il motivo del fuoricampo si chiarisce. Il vero fuoricampo non sarebbe l’al di là del muro, le torture e gli eccidi che non si vedono. Il vero fuoricampo è quello che abbiamo sempre avuto davanti agli occhi, ossia la vita quotidiana, pulizie domestiche e quant’altro, ottusa e terrificante, del comandante e la sua famiglia. Dove la moglie, la anche qui splendida Sandra Hüller di Anatomia di una caduta, alla notizia del possibile trasferimento altrove del marito, grida che sarà necessario strapparla di forza e di peso dal paradiso della sua casa, il suo orto, la sua piscina.

Questo, non altro, è l’orrore. Non c’è allora davvero bisogno di spingersi a guardare oltre il muro. L’orrore al di là è solo un riverbero automatico dell’orrore visibile e visibilissimo della famiglia piccolo borghese sigillata maleficamente sulla propria tetra, grigia, orrenda ideologia. Non si dà allora fuoricampo alcuno. O meglio, il fuoricampo si è talmente espanso, sul piano quantitativo, da diventare campo, l’orrore della civiltà occidentale, spietatamente piccolo borghese, all’interno degli spazi crudelmente domestici, dove si uccide, e selvaggiamente comuni, in cui si massacra.

La zona d’interesse è così opera divulgativa, un museo audiovisivo, che non bisogna di impulso dialettico alcuno, come deve essere quasi tutto oggi, dai programmi di Alberto Angela a quelli di Fabio Fazio: sunto compresso in 100 minuti (ma poteva essere più sunto: appunto, un cortometraggio) del più che decennale dibattito intorno ai concetti di non-luogo, simulazione e distopia, per rimanere giusto ai più noti. Non il dibattito, o il confronto, quindi, ma l’immagine del dibattito, la superficie del confronto.