Artaud, l’arte e la morte

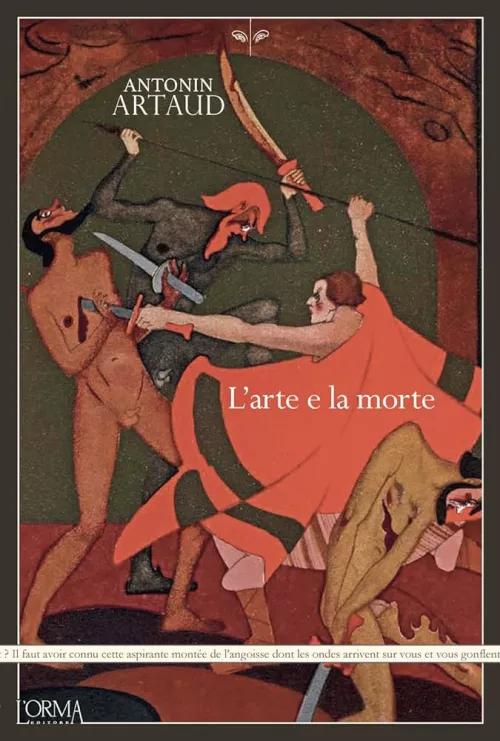

Questa raccolta di scritti surrealisti, L’arte e la morte, ritradotti in Italia nel 2023 a cura di Giorgia Bongiorno e Maia Giacobbe Borelli, nella collana Kreutzville Aleph della casa editrice L’Orma, ci conferma la perenne vitalità di Antonin Artaud presso piccoli e coraggiosi editori (ricordo una precedente versione di L’art et la mort nelle edizioni genovesi del Melangolo). La raccolta comprende otto testi: Chi, nel cuore…; Lettera alla veggente; Abelardo ed Eloisa; Abelardo il Chiaro: Uccello, il pelo; L’incudine delle forze; L’automa personale; Il vetro d’amore, che risalgono all’epoca in cui Artaud aderì al movimento surrealista e che furono pubblicati, ad eccezione del primo, sulla “Révolution Surréaliste”. Il volume apparve il 17 aprile 1929 per “À l’enseigne des Troits Magots”, la libreria del futuro editore Robert Denoël, con una tiratura di 800 copie: il titolo era quello di una conferenza tenuta da Artaud nell’anfiteatro Michelet della Sorbona il 22 marzo 1928.

Nella sua prefazione al libro, Un’oscura e intraducibile scienza, Giorgia Bongiorno scrive: «Nell’Arte e la morte le visioni si aggregano in forme reversibili e fluide, e si disfano in labili frammenti, sbocciano e si consolidano in visioni opache e sontuose, resistenti a ogni possibile metaforizzazione, intraducibili. In un altro testo surrealista, intitolato Nuova lettera a me stesso (1925), Artaud assimilava la pratica della sua scrittura a un’“oscura e intraducibile scienza, piena di maree sotterranee, di edifici concavi, di un’agitazione congelata”. E aggiungeva: “Che non si prenda tutto ciò per immagini Vorrebbe essere la forma di un sapere abominevole”» (p. 12). È esatto definire “opache” e “sontuose” le visioni che percorrono questo piccolo libro, visioni che non vogliono essere decifrate come apologhi o favole simboliche ma essere viste proprio come grumi di immagini resistenti a ogni significato.

Nel primo racconto (p. 31) Artaud scrive: «Il reale è solo uno degli aspetti più transitori e meno riconoscibili dell’infinita realtà». Ovvero, niente è in grado di nascondere l’“infinita realtà” che si rivela. Artaud “risuona” proprio con questa rivelazione, che spalanca la scrittura a incursioni vertiginose nel linguaggio. L’incontro con una realtà molteplice è la certezza di tradire leggi univoche, è un atto felicemente immorale contro la prospettiva di un mondo letterale, è lo smascheramento dell’inesauribile verità interiore davanti alla quale la verità stessa arretra per mantenere intatto il suo segreto, evocato dal potere metaforico della parola. In quanto rimanda ad altro da sé, la metafora allontana dalla solidità dell'unico senso; una cosa è «come se» fosse un'altra cosa e nell'arco di questa differenza (ogni arco trattiene in sé una freccia pronta a scoccare) si realizza una tensione distruttiva-costruttiva che ora nasconde per mostrare, ora mostra per nascondere, in uno scambio che inizia senza mai finire.

La parola di Artaud, pur avendo rapporto con l'espressione articolata del linguaggio, svela associazioni metaforiche e nessi semantici estranei alla lingua comune, apre lacune nel tessuto delle parole, fa dell'io scrivente il medium di un messaggio inconscio e non un complesso di facoltà organizzanti. In Artaud, la scrittura “surrealista” della prima fase, come lo sarà quella “interminabile” dell’ultima, rappresentano un punto di frattura nel concetto di opera letteraria. Ora visionaria nei temi come una parete abbagliante di parole, ora frammentaria e lacerata nel suo tessuto verbale, questa scrittura non è classificabile in nessun genere letterario (è prosa, lettera, poesia, monologo, invettiva), e testimonia la libertà di un artista eretico, intimamente surreale.

L’incudine delle forze, uno dei racconti più intensi di L’arte e la morte, strettamente legato alla pittura visionaria di André Masson, ospita pagine viscerali e allucinatorie: «Questo flusso, questa nausea, queste strisce, è da questo che comincia il Fuoco. Il fuoco di lingue. Il fuoco intessuto in tracce di lingue, nel luccichio della terra che si apre come un ventre che partorisce, dal grembo di miele e zucchero... (p. 61). Artaud non teme il caos delle lingue. Lo accetta, sprofondato nella sua follia, e risponde faccia a faccia, con un linguaggio che se ne fa specchio, che trapassa la lingua francese come un coltello. Lo scrittore fa, del suo testo, un corpo straziato di immagini, sismografo di una libertà assoluta. Il suo pensiero-immagine è una nuova genealogia dell’anima, una auto-ricreazione di se stesso, un assalto frontale contro la logica del discorso. Lo scrittore continua a cercare, in una scrittura ossessiva e priva di sviluppi, quello che è il “soffio vitale” contro l’asfissia delle norme. Sarebbe problematico e forse inutile indagare le psicodinamiche da cui scaturisce il dolore artaudiano, il suo perenne “stato di rivolta”. Artaud si rifiuta di proteggere se stesso dal dolore assoluto dell’essere-nel-mondo, dolore che non è certo il solo a provare: vuole scrivere interamente ciò che pensa, in una lingua che non smette mai di intagliare e di scorticare e che, nel suo modo di essere, nasce proprio attraverso il dolore e il desiderio che qui, in questo libro, traspaiono dall’armatura lirico-surreale delle frasi: «Ecco a quale disegno generale ha potuto approdare tanto pensiero. Che poi è una campana stonata, perché insomma con che sguardo considero il sesso, per il quale il mio appetito non è morto. Dopo tutte queste deduzioni e questi fallimenti, dopo tutti questi cadaveri scuoiati, e gli avvertimenti del seme di fiori neri, dopo gli stendardi delle streghe, dopo questo grido di una bocca in caduta libera, dopo questo turbinio di astri, questo groviglio di radici e capelli, non sono ancora abbastanza disgustato perché tutta questa esperienza mi disintossichi. La muraglia a picco dell’esperienza non mi distoglie dal mio essenziale diletto. In fondo al grido delle rivoluzioni e dei temporali, in fondo allo stimolarsi del mio cervello, in quest’abisso di desideri e domande, nonostante tutti i problemi e le paure, conservo nell’angolo più prezioso della testa la preoccupazione del sesso che mi lascia di sasso e mi estirpa il sangue» (p. 70).

Resta impresso nella mente “questo grido di una bocca in caduta libera”. Sembra di vedere, in quel grido, la futura opera di Artaud, un’opera scritta e vissuta all’interno della follia, mai “conclusa” realmente. Gli ultimi suoi quaderni, decifrati da Paule Thévenin fra il 1948 e il 1993, sono fitti di stereotipie, deliri, disegni, lettere, poesie, lamentazioni: sono il palinsesto che lo scrittore, negli anni postmanicomiali, si guarda bene dal non scrivere, arrivando a riempire fino a tre o quattro quaderni al giorno, Artaud trasgredirà così ogni codice di “opera finita” e filologicamente corretta, orientandoci verso l’impensabilità, l’inesauribilità, il monstrum di un disegno-scrittura che mappa visibile e invisibile, e varca anche la muraglia delle frasi surrealiste di L’arte e la morte: Artaud si non preoccupa più del “sesso che mi lascia di sasso”; dimenticando di possedere un corpo fisico, fatto di organi e impulsi: vuole essere solo l’io-non-io, morto e non morto, preda di trances verbali, emerso dalle frasi. La sua opera è e resta, a partire da queste libere prose, un “interminabile” frammento che inventa una nuova logica della ragione e trasforma un corpo sofferente in scheggia d’urlo, parola squassata, espulsa sul foglio, scrittura che erode la carta, come un’ustione verbale che intacca il supporto stesso del foglio. Il suo dolore è delirio di immagini, grido che si oppone alle parole, irrequietezza biologica. Ogni opera definita è per lui un sepolcro da cui fuggire, una morte da eludere. Occorre andare oltre, spingere più in là il limite, eroderlo in uno stato di febbre incessante. La sua scrittura è da un lato salvezza, perché nei futuri anni della reclusione è solo scrivendo e disegnando che Artaud resterà in vita, e dall’altro denuncia perché il poeta si sente capro espiatorio di una lotta dell’uomo libero contro l’umanità che lo fraintende e lo distrugge. Riferendosi a un quadro di Jean de Boschère in L’automa personale Artaud scrive: «Ci sono molte cose in questa tela? C’è la forza di un sogno fisso, duro quanto una corazza d’insetto e pieno di zampe lanciate in tutte le direzioni del cielo. E in rilievo su questa convulsione di bassifondi, questa alleanza della luce energica con tutti i metalli della notte, come l’immagine stessa di un erotismo delle tenebre, si erge la figura voluminosa e oscura dell’Automa Personale» (p. 69)

Vittima sacrificale di un mondo ottuso che non riconosce l’energia e la bellezza dell’arte, l’artista è un eroe titanico coartato dalle leggi del mondo, vere e proprie sentenze di morte contro le magie della poesia. Artaud, il surrealista più sincero, come testimoniano le prose di L’arte e la morte, sarà espulso dal surrealismo perché considerato eretico (o inclassificabile?) da Breton ed Eluard con motivazioni meschine. Lontano da ogni formula, con la sua parola sradicata, lo scrittore distrugge il mondo per come è stato volgarmente creato e lo sostituisce con un antimondo puro e potente. Percependosi spossessato fin dalla nascita della sua natura “divina”, esige che la sua scrittura sia un paesaggio altrettanto violento e tellurico, perché la logica dell’artista moderno è quella di vivere da invasato.

Artaud è un invasato/devastato che si guarda bene dal voler uscire dalla sua devastazione e fa di questa la propria lingua, parlando il linguaggio del suo incendio interiore. Concepisce la scrittura come ossessivo diagramma di una trance emotiva. Nessuna mente dirige e domina il corpo, è il corpo a farsi mente pervasa, pur mantenendo uno spazio di lucida osservazione del proprio caos. Se avere un corpo significa anche com-prenderne i limiti, la nozione di corpo implica l’assunzione di una “frontiera concreta” attraverso la quale essere in relazione nel mondo con un certo grado di “permeabilità”, di disponibilità allo scambio. La materia verbale di Artaud non è permeabile, non è disponibile. Lo spazio dell’altro non esiste. Nessuna frontiera concreta lo persuade. Non vuole accontentarsi di uno spazio-tempo comune. Al contrario, suggerisce ai suoi lettori l’idea di un al di là del corpo, che contesta le norme della vita collettiva.

La sua scrittura-urlo, fatta di rasoiate al senso comune della lingua, insegue una poetica intransigente e sconvolge il concetto tradizionale di opera letteraria con le sue “colate verbali” – esplosioni di linguaggio pensate e sofferte come segni di uno strazio del corpo e della mente. Il dolore si trasforma, per combustione, in una forsennata e ininterrotta scrittura/segno, che condurrà a una pace paradossale. L’arte e la morte, pur essendo opera giovanile, modellata in racconti allucinati, ne è la prima testimonianza. Ma la muraglia di questa prosa visionaria è destinata a crollare. «Ho un cappotto? Ho un vestito? Una notte da galera, un’oscurità piena di inchiostro dispiega le sue muraglie mal cementate» (p. 72).