Buone regole per i musei. Intervista a Bini Smaghi

Gabi Scardi, critica e curatrice di arte contemporanea, intervista Lorenzo Bini Smaghi, Presidente della Fondazione per le Arti contemporanee in Toscana. L'intervista anticipa alcuni contenuti della tavola rotonda “Responsabilità sociale e culturale d'impresa”, organizzata da Doppiozero in collaborazione con Associazione Arte Continua. L’incontro avrà luogo il 25 giugno al Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) e sarà il secondo di un ciclo inaugurato il 18 gennaio scorso alla Triennale di Milano (vedi anche articolo di Michele Crisostomo).

Gentile Professor Bini Smaghi, oggi lei è Presidente della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana; e da anni presiede istituzioni votate all'impegno culturale contemporaneo, basti pensare a Palazzo Strozzi e, oggi, al Museo Pecci di Prato. Relativamente al museo e al suo ruolo esistono diverse prospettive: il museo può giocare sulla seduzione o sull’audacia, o sul lavoro a lungo termine; può essere impegnato ad attrarre circuiti turistici, può rappresentare un volano di qualificazione territoriale, o può rappresentare un fattore di welfare. Qual è il peso relativo di queste prospettive? Come dialogano tra loro queste visioni diverse? È necessario scegliere? Quali sono i relativi strumenti concettuali e operativi?

La risposta dipende in parte dalla collocazione geografica dell’istituzione culturale. In Toscana, data la ricchezza e la qualità dell’offerta culturale, non può esserci una contrapposizione tra radicamento territoriale e ambizione internazionale. Il radicamento territoriale è necessario per coagulare il sostegno delle istituzioni pubbliche, degli stakeholders, dei sostenitori, pubblici e privati. Tuttavia, tale sostegno richiede una prospettiva internazionale. Mi ricordo che una delle principali critiche che i fiorentini facevano inizialmente a Palazzo Strozzi era di fare mostre anche con opere che si potevano vedere in altri musei della città, senza capire che proprio – anzi solo – grazie a quelle opere si potevano attrarne altre da tutto il mondo e organizzare eventi unici, irripetibili, che hanno reso Palazzo Strozzi famoso nel mondo. Un altro esempio è la mostra attualmente visitabile al Centro Pecci di Alfredo Volpi, nato a Lucca e diventato artista di fama internazionale in Brasile. La riscoperta delle sue radici pre-rinascimentali emerge chiaramente dai suoi quadri che rappresentano contesti urbani e artigianali del Sud America.

Si parla molto di ampliare le condizioni di accesso al museo. Come interpreta questa espressione?

Più che ampliare, termine che comporta una connotazione quantitativa, parlerei di “facilitare”, ossia ridurre le barriere fisiche e psicologiche che oggi rendono ancora poco agevole o poco invitante entrare in un museo. Mi ricordo quando, nell’intervista che facemmo per la posizione di primo direttore di Palazzo Strozzi, James Bradburne, alla domanda su cosa era l’aspetto più importante di un museo, ripose “i bagni”. E in secondo luogo, “le panchine nelle sale”. Era, ovviamente, una provocazione ma evidenziava un aspetto fondamentale, spesso ignorato da chi si occupa di cultura, che è l’obiettivo di far sentire i visitatori a loro agio in mezzo alle opere d’arte, come se fossero a casa loro. Per i musei di arte contemporanea la sfida è particolarmente rilevante. Non si tratta solo di creare emozioni estetiche ma anche di spiegare il percorso e fare venire la voglia di tornare. È l’unico modo affinché i visitatori si sentano più consapevoli e più curiosi di quando sono entrati.

Palazzo Strozzi e il Museo Pecci sono accomunati dal fatto di essere entrambi dotati di importanti sedi permanenti – benché estremamente diverse. Un museo può essere considerato un’infrastruttura territoriale? Se sì, in che senso?

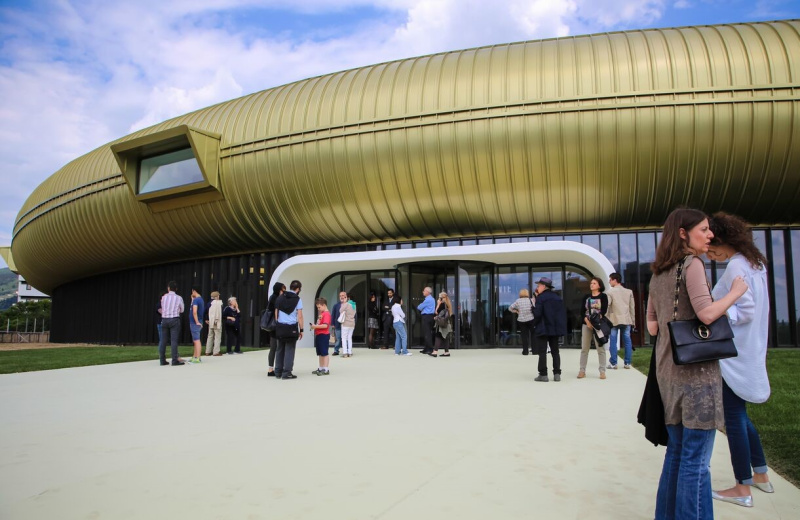

I musei devono rappresentare un punto di riferimento, anche architettonico, rispetto all’ambiente che li circonda. Devono essere facilmente identificabili e riconoscibili. Il Centro Pecci, ad esempio, ha una struttura unica, a forma di astronave, imponente. Quando ci si passa davanti viene naturale chiedersi cosa vi è esposto dentro e viene voglia di entrarci. Sta poi a chi gestisce la struttura farla interagire con ciò che la circonda, rendendo il museo un elemento centrale del tessuto sociale e culturale, dal quale partono stimoli per tutto il territorio.

Palazzo Strozzi e il Museo Pecci esprimono un diverso rapporto con il contesto sociale e istituzionale del territorio. E lo stesso si può dire per ogni altra realtà museale e, più in generale, culturale. Quale crede che possa essere il ruolo sociale dei musei? Quale il suo scopo? E anzi, quando si parla di ruolo sociale, cosa si intende?Quando, la priorità va a un lavoro di prossimità a lungo termine, quali le implicazioni e le possibilità che si aprono?

Il museo non deve essere visto come un luogo di osservazione passiva bensì di interazione cognitiva, che suscita curiosità, voglia di approfondire, desiderio di reinterpretare la realtà e di anticipare le tendenze. Il successo di un museo dipende dalla capacità di far tornare i visitatori, alla ricerca di nuovi stimoli, consapevoli che ogni esperienza, anche se ripetuta, costituisce un’occasione di ulteriore arricchimento. Questo è il ruolo sociale che deve svolgere un museo, ossia diventare una parte integrante del percorso di vita delle persone, in tutte le sue fasi, dall’apprendimento alla maturazione del pensiero financo alla creazione. Come lo sono altre occasioni di interazioni sociali. C’è stata ad esempio polemica di recente per la possibilità che il Centro Pecci dava di venire a vedere nel suo auditorio la serata finale del Festival di Sanremo. Alcuni sostenevano che questo non è il ruolo di un museo. Non si è capito che il primo compito di un centro culturale è quello di sperimentare momenti diversi di aggregazione, in particolare per i giovani, intorno a spazi che svolgono funzioni diverse, incluse quelle espositive.

Palazzo Strozzi e il Museo Pecci di Prato sono realtà diverse per genesi, carattere, tipo di governance. Entrambe, però, dipendono da finanziamenti privati; qual è, nell’ambito di realtà di questo tipo, lo spazio dei portatori di interesse, quale la loro responsabilità? Come si profila il ruolo dei portatori di interesse rispetto al progetto culturale e scientifico? Quanto conta quest’ultimo?

Le istituzioni culturali non riescono più a sopravvivere solo con fondi pubblici e hanno bisogno di sostegni privati. Ciò non significa che le loro funzioni vengano snaturate. Tale obiettivo viene garantito da una governance delle istituzioni che privilegi l’autonomia progettuale, sia nei confronti del pubblico che del privato. Significa una chiara distinzione tra il ruolo dei soci, che sono gli azionisti di riferimento, il consiglio di amministrazione, che definisce e mette in atto la strategia culturale, e la direzione, che gestisce il quotidiano e propone le grandi linee di azione del museo. Se le scelte sono meritocratiche, effettuate con procedure stabilite in ambito internazionale, gli interessi del pubblico e del privato sono complementari. È nell’interesse dei privati che il museo abbia un forte radicamento e sia sostenuto dalle istituzioni pubbliche, e che interagisca con le altre nel territorio. È interesse del pubblico che i privati sostengano le attività del museo, consentendo di rafforzare le risorse disponibili per migliorare la qualità e accrescere l’ambizione dei programmi. Di nuovo, un esempio: è grazie al sostegno dei privati che è possibile rafforzare i programmi per disabili organizzati dal Centro Pecci, che ovviamente hanno un importante risvolto sociale. La collaborazione tra pubblico e privato nel campo dell’arte, se ben gestita porta a un vantaggio per entrambi.

In ambito culturale, cosa significa governance sostenibile?

Una governance è sostenibile se non è soggetta a cambiamenti drastici quando hanno luogo gli avvicendamenti di persone, sia al livello dei soci e del Consiglio di Amministrazione sia del Direttore. La funzione dell’istituzione deve proseguire nel tempo, con un’impronta che può cambiare ma con la stessa forza e determinazione, al di là dei componenti dei vari organi. Troppo spesso in Italia cambia il sindaco di una città, il ministro, il direttore di un museo, e tutto ciò che era stato fatto prima viene rimesso in discussione, con il risultato che non si riesce a costruire niente di duraturo. Ciò deriva dal fatto che spesso il museo viene usato al servizio degli interessi dei singoli, invece del contrario, ossia che i singoli operano nell’interesse dell’istituzione. Dopo dieci anni di Presidenza di Palazzo Strozzi decisi di lasciare, dopo aver cambiato il direttore. Non fu una scelta facile, ma era necessaria per fare in modo che l’istituzione potesse avere una sua continuità e non fosse troppo dipendente dai singoli, applicando le regole di buona governance anche nei processi di successione. Così è stato scelto Arturo Galansino come nuovo direttore, attraverso una procedura di selezione internazionale, e James Bradburne dopo qualche mese fu chiamato a dirigere Brera. Matteo del Fante mi succedette come presidente.

Crede negli interventi artistici al di fuori dalle mura del museo? Se sì, quale senso attribuisce loro?

Certo, il museo si deve proiettare fuori dalle sue mura, in funzione della sua posizione, attraverso interventi artistici o richiami di vario genere, in funzione della sua collocazione geografica. Palazzo Strozzi è nel pieno centro di Firenze ed è assai vincolato. Ma ci ricordiamo tutti dei gommoni di Ai Wei Wei collocati sulle facciate o la casa di Kawamata, attaccata sul frontale di Piazza Strozzi, o anche le opere del cortile, come il cubo di Pistoletto o l’opera di Anish Kapoor. Il Centro Pecci, che è collocato fuori dal centro di Prato, è circondato da opere importanti della collezione ed è raccordato al centro attraverso un percorso che andrebbe valorizzato maggiormente. Aspettiamo con trepidazione il ritorno della Mezza luna di Staccioli davanti all’entrata e magari nuove opere che possono rafforzare il dialogo con l’esterno. Le mura esterne di un museo non devono mai rappresentare una barriera tra chi sta dentro e chi è fuori dal mondo dell’arte. Gli interventi esterni aiutano a eliminare tale barriera.

Cosa pensa di quella che dagli anni Novanta tendiamo a chiamare “new genre public art”, ossia un’arte che guarda alla sfera pubblica, a tematiche condivise, che tende ad agire sul territorio inteso come rete di relazioni in perenne trasformazione, e che mira a ricadute sociali a lungo termine? Crede che possa, o debba, rientrare nella sfera d’azione di un’istituzione e di un’azienda?

L’arte chiusa in un contesto esclusivamente museale perde la sua forza non solo espressiva ma anche di cambiamento. Lo sforzo di una istituzione pubblica consiste proprio nel portare l’arte fuori dai luoghi sacri, nel quotidiano, per stimolare il desiderio di rinnovamento e di crescita in ciascuno di noi, che è alla base del progresso sociale. Viviamo in un periodo nel quale gli stimoli esterni suscitano soprattutto reazioni passive, conservatrici, omologatrici, invece di stimolare l’apertura, la creatività, l’emulazione, la ricerca di nuovi valori estetici. L’arte ha la vocazione di svolgere questa funzione fondamentale per il nostro tempo. Chi, se non le imprese, che traggono dal territorio la loro forza innovarice, ha il dovere di impregnarlo di questi valori?

In copertina, Anish Kapoor, Void Pavilion VII, 2023, Palazzo Strozzi, Firenze. ©photo Ela Bialkowska OKNO studio. Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi.