Speciale

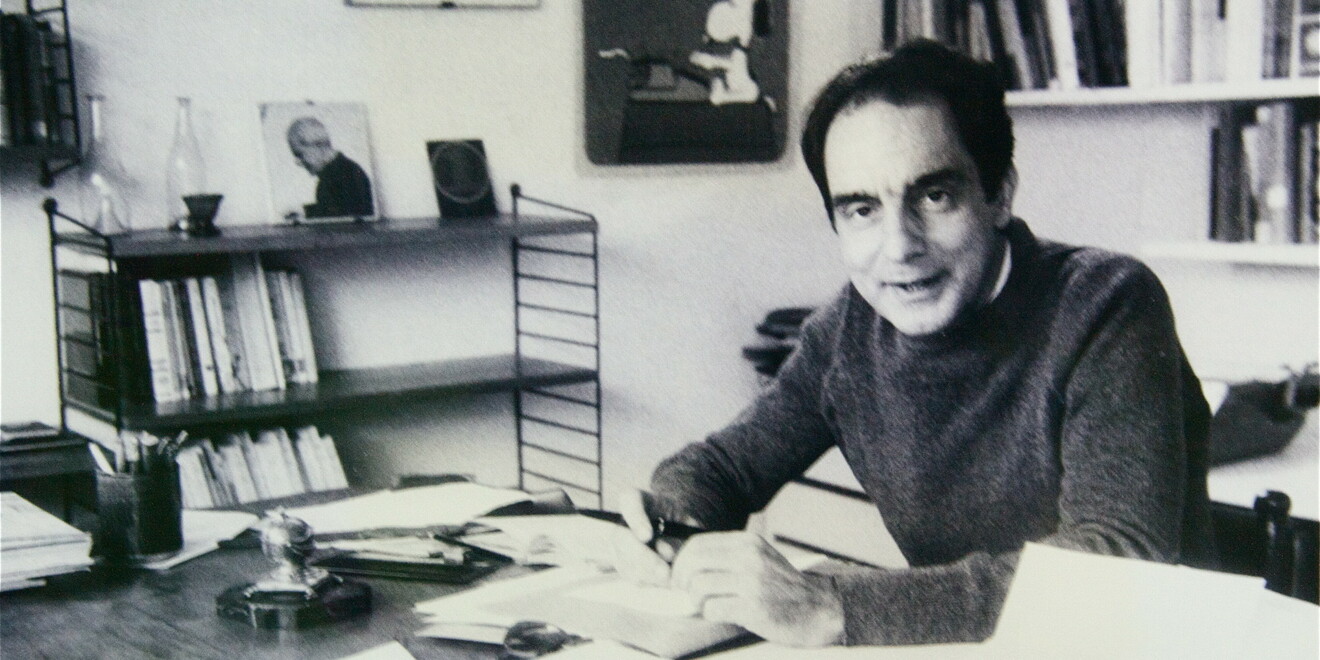

Risposta ai trentenni / Calvino, un bilancio generazionale

Idea ottima, quella di doppiozero di ricordare il trentesimo anniversario della scomparsa di Calvino raccogliendo interventi di giovani critici. L’inesorabile scorrere del calendario produce infatti, riguardo alla ricezione dell’opera calviniana, una situazione di particolare interesse. Attualmente ci sono ancora almeno quattro generazioni di lettori (e di interpreti) che hanno avuto con Calvino rapporti di età diversificati. La prima, ormai anziana, è quella dei coetanei o quasi, dei fratelli minori: coloro che, condividendo buona parte della sua esperienza storica, hanno avuto modo di seguire il suo tragitto, se proprio non dagli inizi, almeno dagli anni Cinquanta. La seconda – la generazione alla quale appartengo anch’io – ha conosciuto Calvino quando aveva già scritto la maggior parte delle sue opere, ma non era ancora considerato uno dei vertici della letteratura italiana del nostro Novecento. Di conseguenza ha potuto assistere a una radicale metamorfosi della sua immagine critica: da «minore» intelligente, di pregio, ma certo non rappresentativo di quello che ancora non si chiamava mainstream letterario, ad autore di prima grandezza e a volte perfino a paradigma di quarant’anni della nostra storia letteraria (ricordo, a questo proposito, un lucido intervento di Giovanni Falaschi, Un monumento a Calvino, apparso in Tirature ’92, Baldini & Castoldi 1992). Tanto per essere meno generico: nella mia carriera scolastica – io sono nato nel 1956 – m’è capitato di incontrare Calvino nell’antologia della scuola media (l’inizio del Barone, forse una novella di Marcovaldo), ma non al liceo; né il suo nome figurava ancora nei programmi universitari, almeno dove io ho studiato. Quand’ero matricola, mi pareva che i maggiori narratori italiani del dopoguerra fossero Pavese, Vittorini e Moravia.

La generazione successiva è quella di coloro ai quali Calvino è apparso da subito nelle vesti di scrittore già celebre, e che – in linea di massima – lo hanno identificato soprattutto con le sue opere più recenti e più rarefatte, inclini ai giochi formali e alle costruzioni meta-letterarie. Ai loro occhi Calvino è stato un monumento fin dall’inizio, con tutte le implicazioni negative che questo può comportare. Se dovessi indicare un testo critico esemplare, citerei il libro di Raffaele Donnarumma, Da lontano. Calvino, la semiologia, lo strutturalismo (Palumbo 2008), utile e istruttivo anche per chi non condivida tutto quello che dice. Qui vorrei fare una considerazione generale. Anche nelle nostre esperienze di lettura c’è una specie di imprinting; e l’imprinting si può replicare nel rapporto con ogni singolo autore. Nella fattispecie, non è la stessa cosa leggere Calvino cominciando da Se una notte d’inverno un viaggiatore e dalle Città invisibili (come mi pare sia accaduto a molti più giovani di me di quindici o vent’anni) ovvero, come a me è capitato, dalle due trilogie e dalle Cosmicomiche. Per inciso, la seconda trilogia è quella «realistica» – La speculazione edilizia, La nuvola di smog, La giornata d’uno scrutatore –, per la quale nel ‘63 l’autore rivelò un possibile titolo che a me piace molto, A metà del secolo (Sono nato in America… Interviste 1951-1985, a cura di Luca Baranelli, Mondadori 2012, p. 93). E ovviamente è tutta un’altra cosa fare conoscenza di un autore esordiente o quasi – come è avvenuto a coloro che hanno letto come primo libro il Sentiero dei nidi di ragno o Ultimo viene il corvo – e cominciare a leggerlo da un’opera postuma, ad esempio le Lezioni americane. L’ultima delle generazioni di lettori di cui dicevo è appunto quella che è arrivata dopo la scomparsa di Calvino, e per la quale Calvino non è quindi mai stato uno scrittore in attività. Gli approcci possono essere stati diversi; ma – come ha scritto Giacomo Raccis – Calvino è stato un minimo comune denominatore generazionale («Tutti sanno chi sia, tutti ne hanno letto almeno un libro, tutti ne portano un ricordo, seppur vago, nella memoria»). Calvino si era nel frattempo insediato stabilmente nei programmi delle superiori e nei corsi universitari, ed era ormai quasi del tutto privo del fascino della novità e della scoperta.

La fama letteraria, si sa, è logorante; l’uso (e l’abuso) scolastico, così come gli eccessi di celebrazione critica, può provocare effetti di saturazione e di deterioramento, simili a quelli descritti da Lorenzo Alunni. Da questo punto di vista non ha tutti i torti Roberto Gerace quando sostiene che, scuola a parte, «l’opera di Calvino sta lentamente passando di moda». Tutto questo mi pare però abbastanza fisiologico: inclusi i più o meno gravi casi di travisamenti o distorsioni che seguono alle canonizzazioni (esemplare la vicenda del tema di maturità dell’anno passato, sul quale mi è capitato di intervenire su queste pagine). D’altro canto, Calvino continua ad essere uno scrittore letto anche dai non appassionati di letteratura, come ricorda Elio Baldi; e continua ad avere convinti estimatori (Chiara Benetollo, Anna Mario, Lorenzo Marchese, Domenico Calcaterra). I più tendono a isolare alcuni aspetti salienti dell’opera calviniana. Il maggiore sforzo di sintesi mi pare sia compiuto da Francesca Ditadi, sulla base dei temi del crollo e del caos: «Il confronto agonistico che Calvino instaura con la realtà sempre più informe si riflette in una scrittura che è caratterizzata da un lato da una tensione non risolta tra contrasti (incanto versus ironia; fantasia versus razionalità, immaginazione versus controllo critico), dall’altro da una assunzione di punti di vista stranianti che ancora oggi restituiscono il senso di quella narrazione. Questi due aspetti, che tornano più volte nell’opera di Calvino, fanno affiorare la complessità di una riflessione letteraria solo in apparenza igienica, razionale e scientifica ma che invece, oltre al velo di Maia, si rivela magmatica e caotica: sono soprattutto le forme, dal tentativo realistico, alla favola fino alla combinatoria, a diventare spia di una convivenza di opposti che, prima ancora di manifestarsi nel mondo, abitano l’autore stesso». Osservazioni condivisibili, che si potrebbero correlare sia a un illuminante saggio di Vittorio Spinazzola del 1987 (L’io diviso di Italo Calvino, poi in L’offerta letteraria. Narratori italiani del secondo Novecento, Morano 1990) sia a un’acuta intuizione di Denis Ferraris sulla paura di Calvino di impazzire (Italo Calvino: l’Ordre et la Chair, in “Revue des Études Italiennes”, t. 47, 3-4, 2001).

Ciò detto, tra gli interventi pubblicati da doppiozero il più bello mi pare uno di quelli dai quali dissento maggiormente, cioè il primo, firmato da Matteo Marchesini. Qui devo premettere una considerazione personale: Marchesini, non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. La letteratura sarebbe infatti una noia mortale se tutti la pensassero allo stesso modo, e come diceva Oscar Wilde – chiedo scusa per l’ovvietà della citazione – solo ai banditori d’asta (auctioneers) piacciono tutti i tipi di opere d’arte. Per questo mi pare positivo che nel secondo decennio del secolo XXI ci sia qualcuno che rivaluta Moravia e ridimensiona Gadda, anche se io continuo a pensare che Moravia valga meno sia di Calvino sia di Elsa Morante, e che Gadda sia un grandissimo. Certo, quando Marchesini parla di Gadda come di un nipotino di Dossi, o – per venire a noi – di Calvino come di un minore rispetto al buon Bontempelli, come pure diceva Baldacci (pace all’anima sua), sgrano gli occhi e mi vengono i nervi – cosa che, peraltro, immagino sia esattamente l’effetto che Marchesini desidera produrre (non in me in particolare, beninteso). Del resto, qualche merito a Calvino Marchesini pure lo riconosce; né manca di offrire spunti critici condivisibili, come quando definisce «inesatto e non proficuo» insistere sulla divisione fra il primo e il secondo Calvino, quando prende di mira la sua giovanile «velleità di essere insieme picaresco e diligente», quando rigetta l’antitesi Calvino-Pasolini vista come esaltazione del Cervello vs mitizzazione delle Viscere («in realtà speculari e complici»): e facilmente d’accordo mi trova poi quando se la prende con gli «alfieri dell’estetica megalomane». Dispiace un po’ invece che ritenga «bellissimo, esauriente e crudele» un saggio di Claudio Giunta sul quale io ho un’opinione quasi esattamente opposta: e che – se non stessimo parlando di uno studioso di prim’ordine, al quale si devono contributi fondamentali nel campo degli studi danteschi e non solo – sarei tentato di definire pedante, capzioso, sostanzialmente infondato. Ma su questo è necessario spendere qualche parola in più.

Il saggio Le «Lezioni americane» 25 anni dopo: una pietra sopra? («Belfagor», a. lxv, n. 6, 30 novembre 2010) muoveva da un’osservazione fondamentale: Calvino, pur celebrando il valore dell’esattezza, commette molte inesattezze. Il suo argomentare è spesso sfocato e approssimativo, a volte incorre in vere e proprie sciatterie, e accumula una quantità di riferimenti affrettati e superficiali a scrittori di ogni epoca: in conclusione, a dispetto della loro notorietà, le Lezioni americane sono un libro mediocre. La prima considerazione che io vorrei fare, riprendendo quanto già detto su Marchesini, è che ci sono valutazioni di gusto sulle quali è difficile controbattere: ad esempio, quando Giunta bolla come «puerile» l’uso che Calvino fa di due motti di Hoffmansthal e Wittgenstein (p. 652). Ciò premesso, il capo d’accusa più consistente mi pare il primo che il saggio avanza. Quando in Leggerezza Calvino parla della novella del Decameron, a un certo punto effettivamente sovrappone all’immagine di Guido Cavalcanti fornita dal Decameron l’interpretazione «averroista» proposta da Maria Corti (pp. 649-51). Nulla da obiettare. Non c’è dubbio che nella novella del Boccaccio l’arguzia non intendesse comprendere un risvolto filosofico così sottile (e del resto non scontato); qui Calvino avrebbe dovuto aggiungere due righe di precisazione. Aggiungo però che, per correttezza, sarebbe stato questo il punto dove ricordare che le Lezioni americane che noi leggiamo non sono un testo pronto per la stampa, bensì una stesura da tradurre in inglese per una lettura pubblica (cosa che Giunta fa solo alla fine della requisitoria).

Tutto il resto mi pare alquanto più opinabile. A proposito dell’accostamento tra il verso del sonetto cavalcantiano Biltà di donna («e bianca neve scender senza venti») e Inf. XIV, 30 («come di neve in alpe sanza vento») Giunta sostiene che il confronto è fuorviante se non si dice che quello della neve è un topos, e sui topoi «è improprio fondare confronti intertestuali diretti». A me pare che il dato primario sia la corrispondenza metrico-ritmica; e poi si parla di Dante e Guido, non di due autori lontani nel tempo o nello spazio. Quanto alla «spropositata conseguenza» (p. 652) che Calvino ricava dall’accostamento – l’esistenza di due linee nella poesia europea, la linea della leggerezza e quella delle cose concrete – si tratta di un binomio che potrà essere giudicato più o meno utile, ma in sé non è diverso da quelle grandi opposizioni ai quali i saggisti a volte ricorrono (anche Contini, anche Auerbach). Poi Giunta prende di mira l’indugio di Calvino sulla predilezione cavalcantiana per gli «spiriti», nozione e termine «del tutto usuali nella fisiologia tardo-antica e medievale, non più idiosincratici di quanto sarebbero, oggi, i termini “plasma” o “sinapsi”» (pp. 650-51). Qui sbigottisco. La parola «spirito» ha uno spessore semantico e una ricchezza di connotazioni (oltre che una frequenza d’uso) imparagonabile a plasma o sinapsi; se così non fosse, nessuno leggerebbe più Cavalcanti da secoli – anzi, nessuno leggerebbe più poesia. Insomma: il rigore filologico va bene, ma non andrebbe usato come un diserbante.

La critica più rivelatrice però è un’altra, e riguarda i riferimenti alla mitologia classica. Giunta accusa Calvino di farne un uso retorico: ad esempio, Mercurio = Leggerezza, Vulcano = Ponderatezza. Facili equivalenze, sostiene il filologo, incapaci di illuminare il nostro rapporto con il mondo classico: non se ne ricava «il tipo di profitto che si ottiene leggendo, per esempio, i libri di Momigliano o di Vernant» (p. 658). Certo che no. Calvino non è un antichista e non si comporta come tale. Semmai, si comporta come gli antichi: i quali usavano i nomi degli dèi come sinonimi di termini anche molto, molto più banali – che so: verso Marte (ah, le facezie liceali sui viaggi interplanetari) nel senso di «rovesciate le sorti della battaglia», ancipiti Marte come «in un conflitto incerto», sub Iove come «sotto il cielo» e perciò «all’aperto»: o – citando il savio Terenzio – sine Cerere et Libero friget Venus. E qui siamo al nocciolo della questione.

L’errore che commette Giunta riguarda l’identificazione del genere testuale al quale appartengono le Lezioni americane: la natura, la ragion d’essere del testo, le sue motivazioni; e così lo passa al vaglio di un’idea di esattezza filologica alla luce della quale dovremmo buttare a mare qualunque saggio di Bachtin o di T.S. Eliot. Il punto è che nelle Norton Lectures i relatori sono chiamati a parlare di sé, della propria esperienza creativa (si tratta di poetry lectures), non di contribuire all’esegesi degli autori che citano. Gli accostamenti che tanto infastidiscono Giunta rientrano nell’esperienza normale della lettura, e questo è quanto Calvino con ogni evidenza fa: oltre che ragionare sulla sua opera, dà conto delle proprie letture – senza peraltro alcuna pretesa di prescrivere che cosa «un buon lettore» debba fare, come Giunta arguisce (p. 653): in fondo il Norton Lecturer potrebbe essere uno dei lettori della biblioteca che dicono la loro nel cap. XI di Se una notte d’inverno. Inoltre, se è vero che, diversamente da quanto fa in altri casi, Calvino non riconosce espliciti meriti all’opposto dell’esattezza, è ovvio che Calvino non sempre è «esatto» (qualunque cosa significhi questa parola, per nulla più univoca di altre), così come non sempre è «leggero», o «rapido», o «visibile». In altra occasione m’è capitato di dire che se Calvino potesse aggiornare i Six Memos alla luce del mondo contemporaneo, verosimilmente si impegnerebbe a difendere le qualità della lentezza e del peso, benissimo attestate nella sua opera (Six Memos for the Next Decennium, «Bollettino di Italianistica», 1, 2013). E in quello che a me pare l’intervento più acuto uscito in questo trentesimo anniversario, Gabriele Pedullà ha sottolineato la non ovvia compatibilità dei sei valori elogiati dalle lezioni, con particolare riguardo alla contraddizione tra la quinta, Molteplicità, e la sesta e mancante, Coerenza (The Dark Side of the Memos. Il testamento politico di Italo Calvino, «Le parole e le cose», 19 settembre 2015). E forse, al di là di imputazioni qualitative dirette (qui è rapido, qui lento, qui è molteplice, qui no), bisognerebbe aggiungere che Calvino istituisce o evoca polarità per attivare campi di forze: e su quelli lavora.

Giunta giudica le Lezioni americane «occasionali, dispersive, superficiali, inconcludenti» (p. 665), il loro stile «ambiguo, retorico, farraginoso, sciatto» (p. 664); e spigolando riferimenti alla Leggerezza tratti dal web parla di un’infatuazione collettiva «sciocca e superficiale» (ivi). Ora, non sarò certo io a difendere qualunque uso che venga fatto delle pagine di Calvino; le citazioni a sproposito sono sempre un po’ irritanti. E per parte mia ritengo che il meglio della non-fiction calviniana si trovi in Una pietra sopra, libro composito, disarmonico, non molto fortunato – certo, non propriamente divulgativo. Ma il punto è che «la buona sorte, rarissima in saggistica» delle Lezioni americane di «incontrare un pubblico reale e, soprattutto, trasversale» (p. 663) va considerato un merito, un grande merito, e un merito tutt’altro che casuale. Se non ci fossero libri così, se non ci fossero autori capaci di parlare a un pubblico largo, l’avvenire della letteratura sarebbe gramo davvero. In verità l’intero saggio di Giunta si direbbe pervaso, anzi, alimentato da un’insofferenza per un autore e un’opera troppo celebrati (il fenomeno di cui si diceva sopra). Eloquente una considerazione complessiva su Calvino: «A rileggerne oggi la biografia si ha l’impressione che abbia sempre fatto, per tutta la vita, la cosa giusta al momento giusto» (p. 661). Già: ma lo diciamo appunto noi, da posteri: è solo un effetto retrospettivo, non il risultato di subdola astuzia o sagace opportunismo. Per dire: a metà degli anni Sessanta – e quindi prima dell’invasione della Cecoslovacchia, oltre che a vent’anni abbondanti della futura fine dell’URSS – nell’ambito della sinistra italiana non era dato affatto per scontato che «la cosa giusta» da fare dieci anni addietro fosse uscire dal PCI, come Calvino aveva fatto. Nel 1957, aggiungo sommessamente: non nel 1956, come dice Giunta (p. 661). Ma non vorrei dare l’impressione di cercare la pagliuzza negli occhi altrui.

Termino queste note con due rilievi in positivo. Il primo è che il saggio di Giunta, sia pur indirettamente, sollecita a ragionare sull’idea di «esattezza» in Calvino. A seconda delle necessità, nelle sue narrazioni Calvino persegue forme di esattezza diverse. Diverso è il tipo di esattezza della Giornata d’uno scrutatore (si pensi al memorabile cap. II, che passa in rassegna accezioni e valori assunti dai termini «comunista» e «Cottolengo») e delle Città invisibili, dove la precisione di dettagli può volta a volta agevolare o precludere la possibilità di visualizzazione; diversa è l’esattezza degli esatti gesti di Agilulfo da quella della descrizione dell’albero del Tule (di cui si è parlato di recente su queste pagine nella rubrica «Clorofilla»). Dove invece Giunta coglie nel segno è a proposito dei limiti del razionalismo calviniano. Non c’è dubbio che qui, come in tutto il saggio, il tono sia di biasimo: «Mi pare che il razionalista Calvino si conservi un margine di irrazionalità, un recinto pieno di cose da non sciupare col ragionamento, sorprendentemente ampio» (p. 653). Tuttavia la valutazione è corretta. Calvino non è affatto il razionalista algido e maniacale che alcuni si ostinano a ripetere; il suo desiderio di ordine è inscindibile dalla percezione di un caos che può assumere sia i connotati minacciosi della degradazione o del crollo, sia quelli pullulanti e vitalistici della varietà rigogliosa del reale. Quest’ultimo mi pare sia il caso dei tanti, tantissimi riferimenti a poeti e scrittori che s’incontrano nelle Lezioni americane. I quali riferimenti, più che passati al crivello d’una superciliosa erudizione, andrebbero forse messi a confronto con certe enumerazioni cosmicomiche: il tanto di addizionale anidride carbonica nella voce del Norton Lecturer che a Giunta suggerisce il nome di Arbasino (Arbasino?) a me paiono invece tracce della voce di Qfwfq. Ma mi rendo conto di essere sprofondato nella genericità più riprovevole: meglio che mi fermi qui.