Wanda Marasco, il romanzo di Olga

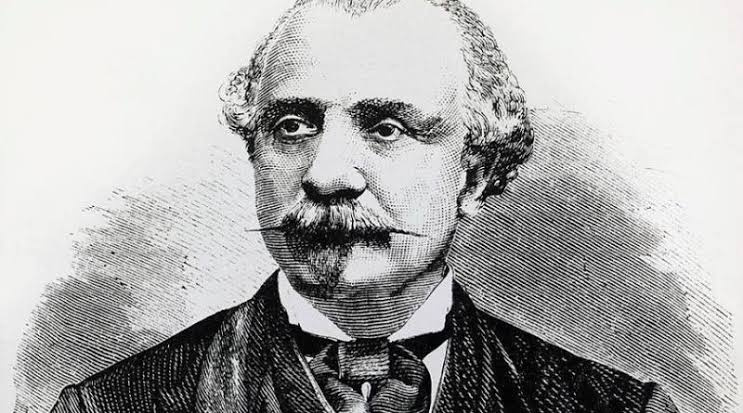

Nella storia italiana dell’Ottocento vi sono alcune figure che avrebbero meritato di diventare celebri, ma che per ragioni diverse sono state relegate ai margini della memoria collettiva a tutto vantaggio di altri, più abili o più fortunati. Il fiorentino Antonio Meucci, inventore del telefono, è stato a lungo quasi dimenticato, a fronte della robustissima fama dell’americano Alexander G. Bell; quasi ignoto è tuttora il ruolo del torinese Alessandro Cruto nell’invenzione della lampadina, oscurato dal “milanese” (di Milan, Ohio) Thomas Alva Edison, nome universalmente così illustre da aver ispirato quello di un bambino brasiliano (Edson) che crescendo sarebbe diventato Pelé. Una sorte simile è toccata al medico napoletano Ferdinando Palasciano: la sua memoria intitolata La neutralità dei feriti di tempo di guerra (1861) anticipa puntualmente gli argomenti con cui il ginevrino Henri Dunant sosterrà qualche anno dopo la nascita della Croce Rossa, ottenendo per questo il primo premio Nobel per la pace (1901).

A Ferdinando Palasciano è dedicato l’ultimo libro di Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza, 2025, p. 410). Ma a dispetto dei numerosi riferimenti a fatti e personaggi storici, si tratta di un romanzo a pieno titolo: e, diciamolo subito, di uno dei romanzi più interessanti prodotti dalla letteratura italiana in questo primo quarto di secolo. La narrazione – condotta da una voce esterna che secondo necessità adotta la prospettiva di personaggi diversi – è suddivisa in una novantina di sequenze non numerate, poco meno di un terzo delle quali, in corsivo (e di norma più brevi), riproduce pagine di una specie di diario che tiene la moglie del protagonista, Olga Pavlovna Vavilova, nobildonna russa emigrata a Napoli, dove viene comunemente chiamata de Wavilow. La vicenda ricostruisce il tratto finale dell’esistenza di Palasciano, a partire dal tracollo nervoso che lo coglie in via Toledo la notte d’Ognissanti del 1887, rendendo necessario un temporaneo ricovero nel manicomio di Villa Fleurent, fino alla morte, avvenuta quattro anni dopo. I momenti cruciali della sua vita sono recuperati per via di ricordi e di flashback. Oltre all’infanzia in una numerosa e non ricca famiglia di Capua (dov’era nato nel 1815), spiccano in particolare tre eventi. Il primo risale ai moti insurrezionali di Messina del 1848, quando, nel ruolo di ufficiale medico dell’esercito borbonico, si adopera per assistere anche i feriti nemici. Accusato per ciò di tradimento, viene condannato a morte; lo salva la grazia concessagli dal re Ferdinando II, che ricordava come tempo prima il dottor Palasciano, da sempre amante degli animali, avesse curato il suo cavallo prediletto. Il secondo è l’incontro con Olga, avvenuto nel 1862, che zoppicava a seguito d’una caduta infantile al tempo di un fallito tentativo di fuga dalla sua casa di Rostov; Palasciano la guarisce, i due si sposano, ed è amore vero, tanto che il ginocchio di Olga registrerà come un barometro la distanza dal marito. Il terzo, datato 1865, consiste in un aspro scontro con le autorità accademiche – Palasciano ricopriva il ruolo di professore di Clinica chirurgica presso l’Università di Napoli – causa lo spostamento d’ufficio del suo reparto presso una nuova struttura, ricavata nell’ex convento Gesù e Maria, a suo parere del tutto inadeguata dal punto di vista igienico: l’inizio di quella che il protagonista vivrà come una sequela di persecuzioni.

Le rievocazioni, che non seguono l’ordine cronologico, si alternano al resoconto della degenza a Villa Fleurent, dove Ferdinando incontra Vincenzo Gemito (protagonista del romanzo Il genio dell’abbandono del 2015, di cui s’è già parlato su queste pagine), le varie visite, le successive dimissioni dalla casa di cura, l’impossibile ritorno alla normalità, gli incontri con gli amici nella casa con giardino sulle pendici di Capodimonte, sormontata da una torre che imita quella del fiorentino Palazzo Vecchio (il profilo merlato della Torre del Palasciano, oggi sede di un B&B, domina tuttora quella parte di Napoli). Numerosi i personaggi di contorno: l’amico biologo Ciccillo Arena, il collega Gennaro Barbarisi, il neuropatologo dottor Consalvo, la madre Rafilina (Raffaela Di Cecio), i domestici Carolina e Isidoro, il pittore Eduardo Dalbono; e ancora suor Patrizia, sua assistente agli Incurabili, conosciuta quando, ancora adolescente, s’era presentata all’ospedale con vistosi segni di denegate violenze domestiche; e il deputato Antonio Ranieri, che gli affida i resti di quello che egli chiama l’Eletto, clandestinamente sepolti quarant’anni addietro nello stesso parco della villa di Torre del Greco dove Giacomo Leopardi aveva risieduto per qualche tempo prima di trasferirsi nella sua ultima dimora napoletana, in Vico del Pero, quindi esumati e chiusi in una cassetta di legno (Palasciano la sotterra nel giardino, dicendo a Isidoro che si tratta delle ossa di una scimmietta).

Un romanzo, si diceva: non una biografia, nonostante la quantità di dati storici, e a rigore nemmeno un romanzo biografico, che richiederebbe una maggiore concentrazione sulle evidenze documentarie. Tra l’altro, Ferdinando Palasciano ebbe una significativa carriera politica (fu eletto al Senato per tre legislature), qui ricordata solo di scorcio: la scena non si sposta infatti mai da Napoli. Di spalle a questo mondo si presenta invece come una narrazione intrisa di sogni, visioni, allucinazioni, presagi: la rappresentazione di vite segnate da fatali sventure, in cui la malattia mentale assume i connotati ambigui di una resa al destino, e nello stesso tempo di una disperata, residuale resistenza. Ferdinando Palasciano, ormai sul punto di sprofondare in un delirio che gli fa credere morta la moglie, spende cifre ingenti prima per salvare un povero asino maltrattato, poi per rilevare tutti i pupi d’una compagnia di strada sul punto di abbandonare l’attività. Se nelle prime scene appare preda di insensati vaneggiamenti, man mano che si procede sembra attingere a una intuizione del reale più profonda rispetto ai cosiddetti sani; e la sua mai raggiunta guarigione equivale a un consapevole rifiuto del mondo così com’è – un mondo al quale non si può che voltare le spalle.

Furori e incantamenti, scrive Olga, sono gli stati d’animo fra cui Ferdinando oscilla, dimidiato fra due mondi e clandestino in entrambi. Nel suo intenso, dolente journal si chiede se su quella dimora, edificata dallo stesso Ferdinando sulla collina di Capodimonte, sia sospesa una maledizione o un’aura di santità. Per parte sua, Isidoro riflette sulla misteriosa sepoltura. Ma quale scimmietta? «Qua’ scignatella? Dint’ ’a cascetta ’e Ranieri doveva esserci qualcosa di potente che aveva inflitto ai padroni una miscela di saggezza e di dolore. Forse un amuleto che non poteva essere distrutto? No. L’eccellenza Ranieri non puteva essere nu mago quaquaraquà, ’o duttore l’aveva sempre chiamato “uomo di lettere e di scienza”. Eppure na putenza magica se senteva. Dal fondo della buca ’a cascetta esalava la corrente che s’era fatta palpito del terreno e dei padroni».

Un aspetto decisivo della narrativa di Wanda Marasco è la forza dello stile. Il dato più vistoso è la presenza del napoletano, che trapunta le pagine in cui più ci si avvicina non solo a personaggi popolari, ma anche a situazioni quotidiane, senza mai scadere in automatismi o trasposizioni meccaniche. Ma altri caratteri vanno sottolineati. Ad esempio, l’uso dello stile nominale in accelerati passaggi descrittivi («La malerba sul ciglio dei binari. Siepi rabbuffate. Un rannicchio di case fra i cipressi. E la notte scesa come una misteriosa cancellatura»). O le accensioni metaforiche, spesso volte a dar evidenza concreta agli spasmi della psiche. Ecco una delle sporadiche apparizioni di Vincenzo Gemito, ricoverato nel manicomio: «Due pupille alluvionate. Trapanavano poi prendevano l’implorazione di chi si offre in sacrificio». Ecco Palasciano, colpito dal collasso nervoso quella fatale notte in via Toledo: «Aveva urlato una morte. Di fronte alle ombre presenti impregnate di dileggio e di compassione si era stracciato dentro con una furia inarrestabile». Ma anche Olga, che fatica a raccontare del suo incidente a Rostov: «Ci faceva il nido nelle parole. Troppe pause e trepidazioni a caccia del riparo in sé stessa». Palasciano di nuovo, di fronte al neuropatologo che gli parla delle sue condizioni: «Lo sparpaglio del cervello gli ordinava. Non replicare, non replicare, mentre l’asino Palasciano aveva paura e nostalgia della rivolta».

Non sorprende che un ruolo importante spetti alla rappresentazione di Napoli. Napoli, la più letteraria – oltre che la più musicale – delle città italiane, che una volta di più, in questo romanzo di Wanda Marasco, si mostra idealmente lontanissima dal mare, con il suo volto più oscuro e ctonio, insieme concreto, materico, sfuggente, spettrale. E, a questo proposito, non mancano brani che ricordano la Ortese del Mare non bagna Napoli, come quando Palasciano va a compiere una visita urgente durante l’epidemia di colera: «Sulla strada il dramma della città s’era appalesato sotto un portico. Una vecchia seduta a terra a gambe divaricate, con la schiena appoggiata al muro, la testa inclinata di lato. Pustole sulla faccia. Una massa di capelli franosi a coprirle la fronte. La morte se l’era presa lasciandola nella posa d’una pupazza rotta». A dominare è invece l’immagine del Vesuvio, il formidabile monte sterminatore (la già citata villa di Torre del Greco, proprietà di un cugino di Ranieri, è quella dove Leopardi aveva scritto La ginestra): non a caso Palasciano commissiona al pittore Dalbono una serie di dipinti del vulcano per il suo palazzo-torre di Capodimonte.

Concludo con una piccola palinodia. Incentrato sulla figura del coraggioso e sfortunato medico di Capua cui non ha arriso la celebrità che avrebbe meritato, Di spalle a questo mondo è forse, più ancora che la storia di Ferdinando Palasciano, il romanzo di Olga. Non sono sicuro che le parti più memorabili del libro siano le note della moglie, o meglio della vedova (che prende la parola ad apertura di libro, ormai prossima alla fine, nel 1904, sicché la narrazione assume il carattere di una retrospezione a più strati): a momenti di grande intensità, come i ricordi della vita in Russia, si alternano brani più nebulosi, forse mirati a effetti ritardanti. Tuttavia non c’è dubbio che, dal punto di vista strutturale, il racconto sia imperniato sulla presenza di Olga: sulla sua sensibilità personale, sul suo quasi atavico fatalismo, sul suo sguardo di donna che assiste impotente all’infelice destino del marito. Non d’un personaggio storico si tratta e si narra, insomma, bensì di un uomo: un uomo ammirato, amato, a un certo punto temuto, trovato e perduto, e ricercato sempre, anche dopo la sua scomparsa.

Leggi anche:

Mario Barenghi | Il genio dell’abbandono. Wanda Marasco