Antifascismo e anticomunismo, un po’ d’ordine

L’equiparazione tra fascismo e comunismo, e la conseguente professione di anticomunismo regolarmente abbinata alle manifestazioni (più o meno sincere) di antifascismo da parte di chi si dice antifascista solo se sollecitato a farlo, sono da sempre un motivo ricorrente del moderatismo benpensante. Ma di questi tempi, nell’Italia di Giorgia, è diventato quasi un tormentone; tanto che, a costo di ripetere cose che dovrebbero essere risapute, si sente l’esigenza di ribadire alcuni dati fondamentali.

Fascismo e comunismo sono fenomeni così diversi, per complessità intrinseca e per estensione cronologica, che accostarli tranquillamente, non che equipararli, è operazione impropria, fuorviante, e non di rado intellettualmente disonesta. Vero è che le dittature comuniste sono, in quanto dittature, deprecabili quanto lo è stato la dittatura fascista. Ma il fascismo è stato solo una dittatura, mentre il comunismo, piaccia o non piaccia, è stato molto di più che un regime politico affermatosi in alcuni Paesi: è stato anche un progetto politico che ha accompagnato e alimentato la crescita democratica all’interno dei sistemi liberali, contribuendo di fatto al loro radicamento sociale.

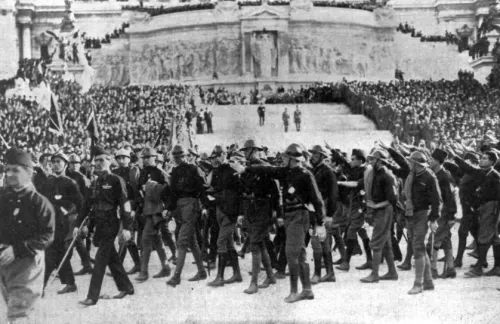

Facciamo un po’ d’ordine. Il fascismo è stato un movimento politico nato nel 1919 e storicamente sconfitto nel 1943. Alla sua base non c’era un’elaborazione di pensiero significativa, né una visione storica coerente e strutturata: tant’è vero che poco dopo la sua fondazione accantona rapidamente le originarie istanze rivoluzionarie e anti-borghesi per diventare il braccio armato della destra agraria e industriale, e anche quando, al culmine della sua fortuna, cercherà di definire una propria fisionomia ideologica, non mancherà di proclamare il primato dell’azione sulla teoria. Fenomeno strettamente politico, il fascismo mirava alla conquista del potere; raggiunto l’obiettivo in un arco di tempo sorprendentemente breve, dà vita a un regime che dura circa un ventennio, durante il quale la democrazia parlamentare viene abolita, il dissenso è duramente represso, l’Italia viene impegnata in una serie ininterrotta di guerre (la riconquista della Libia, 1923-1933; la guerra d’Africa, cioè l’invasione dell’Etiopia, 1935-36; l’appoggio allo schieramento franchista nella guerra civile spagnola, 1936-39; la Seconda guerra mondiale, 1940-45). Dopo aver portato il Paese alla rovina, il regime fascista implode il 25 luglio 1943, salvo rinascere per un altro paio d’anni nella cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, Stato fantoccio del Centro-Nord tenuto in piedi dalle forze tedesche di occupazione fino alla Liberazione, 25 aprile 1945. In questa vicenda non c’è nulla, a mio avviso, ma proprio nulla, che meriti di essere salvato.

Il comunismo è un fenomeno molto più vasto e più articolato, e meno facilmente definibile. Anche senza andare alla ricerca delle correnti di pensiero che nel corso dei secoli hanno propugnato l’idea che in una società giusta la proprietà dovesse essere collettiva, per trovare l’inizio della storia del comunismo moderno occorre risalire almeno fino al 1848, data della pubblicazione del Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels. Ora, a differenza di Mussolini, Marx era un pensatore, non un leader politico. Dietro il Manifesto c’è una riflessione storico-filosofica di grande rilievo, tant’è vero che alcuni contributi marxiani, come la visione materialistica della storia, costituiscono aspetti irrinunciabili della storia del pensiero occidentale. Alle idee di Marx ed Engels si ispirano parecchi movimenti politici in Europa, ma nessun partito comunista o socialista – una distinzione chiara non si profila prima degli anni Venti del Novecento – conquista il potere. Per oltre sessant’anni, dalla metà del secolo XIX fino alla vigilia della Grande Guerra (cioè per un periodo tre volte più lungo della parabola mussoliniana), le istanze socialiste entrano nelle dinamiche delle democrazie dell’Occidente; il fine comune è la difesa dei diritti delle classi subalterne, in un’epoca che vede da un lato impetuose trasformazioni sociali, dall’altro il perdurare di profonde disuguaglianze. Il rovinoso prevalere delle politiche nazionalistiche nel 1914 segna poi per i movimenti socialisti una storica, fatale battuta d’arresto.

Di fatto, il progetto di Marx ed Engels non viene mai realizzato. La loro tesi era che il comunismo si sarebbe affermato nei Paesi industriali più avanzati, in Inghilterra, in Germania, come superamento delle democrazie borghesi e del sistema capitalistico: previsioni che la storia ha nettamente smentito. Una rivoluzione comunista si verifica invece nel 1917 in Russia, un Paese dove fino a pochi anni prima vigeva un sistema semifeudale. È Lenin a teorizzare la possibilità di dare vita a un sistema comunista saltando i passaggi intermedi, in palese contraddizione con la visione di Marx. Certo, il nuovo regime che si consolida in Unione Sovietica dopo la fine dell’impero zarista assume connotati sempre più autoritari, e con l’avvento di Stalin diventa una spietata dittatura. Ma il rapporto fra lo stalinismo e l’ideologia da cui trae origine non può essere in alcun modo concepito in termini di necessità – non più di quanto i roghi degli eretici o l’istituzione dei ghetti siano una conseguenza necessaria del messaggio evangelico. Qui va ravvisata una differenza fondamentale: mentre ci sono ottime ragioni per considerare lo stalinismo come la negazione o il tradimento degli ideali socialisti, per quanto riguarda il fascismo teoria e prassi, sostanzialmente, coincidono.

Diciamolo in maniera più chiara. Sia il fascismo, sia il comunismo sono stati storicamente sconfitti. Ma il comunismo è stato sconfitto perché non è riuscito a realizzare i suoi obiettivi (condizionati da presupposti di natura utopistica); il fascismo è stato sconfitto proprio perché li aveva realizzati («Sui colli fatali di Roma è risorto l’Impero», vociava il Duce dal balcone di Piazza Venezia), o perché li stava realizzando (la sottomissione dell’intero continente europeo alla «razza» superiore, nel caso della Germania nazista, con annessa soluzione finale della questione ebraica). Purtroppo questa differenza non emerge in maniera adeguata in un documento dell’Unione approvato qualche anno fa, la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 «sull’importanza delle memoria europea per il futuro dell’Europa», che nella condanna di tutti i «totalitarismi» parrebbe accomunare fascismo, nazismo e comunismo. Questo testo meriterebbe, va da sé, un’analisi non frettolosa. Anche a uno sguardo superficiale, peraltro, è evidente che la sua formulazione risente in maniera decisiva delle posizioni dei Paesi dell’Est, gli ex satelliti dell’Unione Sovietica: lo dimostra la decisione di istituire la Giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari il 23 agosto, anniversario del patto Molotov-Ribbentrop del 1939. E comunque, anche in questa Risoluzione (come già nella Dichiarazione di Praga del 2009) si parla del totalitarismo comunista (cioè dello stalinismo), non del comunismo in generale.

A differenza della breve e cruenta parabola del fascismo, nella ben più lunga storia del comunismo largamente inteso, e soprattutto nella storia dei partiti socialisti e comunisti dell’Occidente europeo – che non si può ridurre o appiattire sulla tragica vicenda del comunismo sovietico – qualcosa da salvare c’è, eccome. Quel tanto di giustizia sociale che si è riusciti a realizzare nelle democrazie liberali dell’Occidente europeo deve moltissimo al contributo dei partiti di ispirazione marxista, anche se oggi molti fingono di dimenticarsene.

Detto in altre parole, fra Occidente e Oriente europeo si è verificata una divaricazione storica che non bisognerebbe mai perdere di vista. Mentre in Europa orientale si afferma tra le due guerre una dittatura comunista, in Europa occidentale i comunisti combattono le dittature, non di rado a fianco di movimenti politici di orientamento diverso, come è avvenuto nella Resistenza italiana. Prova ne sia che l’Assemblea Costituente è presieduta da un esponente del Partito Comunista Italiano, Umberto Terracini: che è appunto il firmatario della Carta costituzionale su cui tutti i ministri sono chiamati a giurare nella cerimonia di insediamento di ogni nuovo governo. Così è stato anche per i ministri del governo attuale, ancorché presieduto da una donna che ha iniziato a far politica iscrivendosi al Movimento Sociale Italiano, cioè al partito fondato dai reduci della Repubblica di Salò.

Se fascismo e comunismo non sono fenomeni paragonabili, nemmeno i termini opposti – antifascismo e anticomunismo – lo sono. In Italia non si può essere democratici senza essere antifascisti, perché la rinascita della democrazia è coincisa con la sconfitta del fascismo. Al contrario, essere anticomunisti è solo una delle opzioni possibili, visto che il Partito Comunista ha partecipato per decenni alla costruzione, al mantenimento, allo sviluppo della legalità repubblicana. Insomma: come ha scritto l’anno scorso Fabrizio Venafro («Volere la luna», 8 maggio 2023), antifascismo e anticomunismo sono e rimangono irriducibilmente incomparabili. Con buona pace di tutti quanti – al bar, nei tiggì, nei talk show – maneggiano categorie storiche con capziosa disinvoltura, senza sapere di cosa stanno parlando.