Poesie 1947-1995 / Che cosa resta di Allen Ginsberg

C’è una generazione che è cresciuta con “Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla pazzia” e un’altra con “Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare”. Io non so a quale appartengo, perché all’epoca del primo “ho visto” avevo due anni e all’epoca del secondo ne avevo ventotto, ma ricordo benissimo che a quindici anni la lettura di Urlo e delle altre poesie dell’antologia Jukebox all’idrogeno, nella traduzione di Fernanda Pivano, era stata una delle esperienze più formative, nel vecchio senso pedagogico, che avessi mai attraversato. Ero in vacanza in Liguria, con i genitori e i parenti, tanti parenti, e di colpo non ero più sprofondato nella vecchia, scassata poltrona dell’appartamento affittato con vista sul Golfo di Ponente. No, ero stato strappato via, ero in una città che si chiamava New York dove non avevo mai pensato di poter andare e mi aggiravo per le strade di un quartiere malfamato chiamato Bowery, pedinando i disperati in cerca di droga rabbiosa (così Pivano aveva tradotto “angry fix”; Luca Fontana traduce “una pera di furia”).

Poi, come in un montaggio alla Buster Keaton (se avete in mente Il cameraman) ero in un supermercato della California dove facevo la spesa insieme a un poeta di nome Walt Whitman di cui allora non avevo letto una riga; ed eccomi di nuovo nel New Jersey dove recitavo un lamento di nome Kaddish senza nemmeno sapere che era un rito ebraico e sulla 6th avenue di Manhattan rabbrividivo alla descrizione del dio Moloch che fino a quel momento credevo fosse solo un’antica divinità fenicia e non avevo idea che fosse invece vivo, famelico e reincarnato nel capitalismo americano. E soprattutto mi esaltavo al Sanctus che fa da nota a Urlo. Certo, come no, questa è la verità suprema, tutto è santo! Non ci sono peccati, non ci sono peccatori, tutto è puro per i puri!

Per fortuna non ero cresciuto in America, altrimenti magari avrei mollato subito tutto ciò verso cui credevo di avere dei doveri, dalla scuola alla famiglia all’oratorio (dove già non andavo più, peraltro), per attraversare l’America in autostop, farmi entrare sotto la pelle ogni scheggia aguzza dell’intero continente, finire ubriaco e/o strafatto sul ciglio di una strada e dalla corsia di ospedale o dalla cella di prigione dove mi avrebbero portato dopo avermi pestato ben bene proclamare a gran voce che nulla di tutto ciò importava perché anche al di qua del velo di Maya tutto è santo, santo, santo!

Non avrei mai imparato che non essere americani, per chi vuole scrivere, è una sciagura somma; tutte le altre lingue sono diventate piccole rispetto all’inglese; sono piccoli gli editori, sono piccole le teste, sono piccoli i diritti che ricevi, e in Cina non è meglio perché non te li danno neanche se hai un miliardo di lettori, ma leggere gli scrittori americani senza essere uno di loro è anche una bella rivincita, perché puoi guardarli con quell’ironia che non è la loro dote migliore. Non di tutti, almeno. Certo, se a quell’età mi avessero fatto leggere Joan Didion, che in due righe ti rimette a posto tutte le pretese che potresti mai avere, magari avrei messo un po’ di sordina alle buccine ginsberghiane, ma chi la conosceva allora?

Non c’era scampo. Ginsberg si prendeva mostruosamente sul serio, e il suo messaggio era che anche tu, lettore non ipocrita, mio sembiante, mio fratello, ti dovevi prendere dannatamente sul serio. Pensa a me, povero Ginsberg, e a tutto quello che ho dovuto buttar fuori dopo Urlo per continuare ad essere Ginsberg, per non dire delle lodi celestiali che dovevo innalzare ai miei compagni d’avventure per continuare a far gruppo ad ogni caccola letteraria che tiravano fuori. Ma che altro potevo fare? Avere successo da vecchi è brutto ma avere successo da giovani è ancora peggio, perché dopo devi stare in pista tutta la vita, non ti è concesso ritirarti, e certamente non in America.

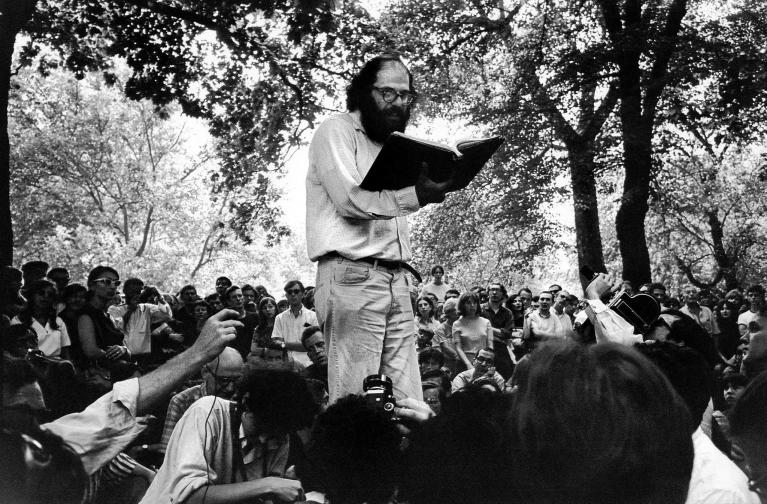

Nel 1963, già monumento di se stesso, sette anni dopo Urlo e all’uscita di Onde del pianeta, Ginsberg serviva ai suoi lettori quella terrificante insalata di parole che risponde al nome di La Televisione era un bebè che a carponi va verso quella cella della morte (che sì, è anche su Julius e Ethel Rosenberg, come Kaddish era su Naomi Ginsberg), dove da salvare ci saranno forse una trentina di versi o poco più. Nell’antologia da poco pubblicata dal Saggiatore (Poesie 1947-1995, a cura di Leopoldo Carra, traduzione di Luca Fontana, 928 pagine), o meglio aggiornata, perché si somma a precedenti edizioni e le completa, mancano le poesie del 1996-1997, perché Ginsberg stesso ha curato la scelta due anni prima di morire. Il meglio c’è tutto, e c’è parecchio anche del peggio (non è un caso che La Televisione sia stata un po’ tagliuzzata, e dall’autore stesso). Se nel Ginsberg dei primi anni incontriamo la poesia, nel Ginsberg successivo incontriamo sempre il Poeta, che come si sa è una delle compagnie più insopportabili che il genere umano possa offrire. Ma come si fa a rinunciare anche a una sola riga che Ginsberg ha scritto? E come si può rinunciare alle interviste, a Spontaneous Mind. Selected Interviews 1958-1996, anche queste pubblicate dal Saggiatore come Senza filtri. Interviste 1958-1996, a cura di David Carter, con introduzione di Edmund White e traduzione di Sara Sullam?

Oh, si può. Ma non c’è bisogno di dirlo. Una volta avrei consigliato ai giovani poeti di essere molto, ma molto selettivi nel leggere Ginsberg. Adesso ha ancora molti lettori ma non vedo più nessuno che lo imita, sono tutti così modesti, compunti e corretti che quasi ho nostalgia non solo delle sue sparate cosmiche ma anche dei beat dell’ultima ora. Almeno quelli ci credevano ancora. Ma Ginsberg, anche se ormai sembra offrire poco, è prezioso per il significato complessivo del corpus che ha lasciato, e che va al di là di questa o quella poesia. Non mi dispiace affatto che molte delle sue opere, anche in diverse edizioni, mi occupino quasi un metro di libreria, pur sapendo che non le leggerò mai da cima a fondo. È proprio per questo che qualche scoperta mi è ancora possibile. Trattandosi di Ginsberg, la distinzione tra poesia e diario è pressoché irrilevante, e se uno prende in mano, per dire, The Book of Martyrdom + Artifice: First Journals and Poems 1937-1952 (Da Capo 2006), trova, insieme a scusabili ingenuità, una voce singolarmente fresca, non appesantita dal dovere di riportare ogni giorno “in poesia” tutto quanto di storto accade al mondo. Ecco, anche quel libro andrebbe tradotto…

Ginsberg non è mai diventato una banderuola, non si è mai annacquato e non ha mai smesso di essere se stesso. Da tutto il suo poetare, girovagare, meditare, cantillare, profetare, santificare, ebreizzare, buddhizzare, infinito scopare e altrettanto infinito cagare (dei suoi intestini veniamo a sapere, dalle sue poesie, più del suo gastroenterologo) ci aveva ricavato solo tre modesti appartamenti su 437 East 12th Street (un newyorchese direbbe: è già qualcosa). E non era del tutto innocuo nemmeno nei suoi ultimi anni, un po’ di zolfo di riserva se l’era sempre tenuto stretto. Se c’è una cosa che mi spiace, dei miei anni a New York, è di non essere andato alla funzione tenuta in suo onore alla chiesa di St. Mark’s-in-the-Bowery pochi giorni dopo la sua morte. Al memorial ci sarebbero stati i suoi intimi ancora vivi, forse, e i custodi del suo lascito. Forse Gordon Ball, forse Bill Morgan. Forse Patti Smith. Mi sarei sentito un intruso. Non immaginavo che anni dopo qualcuno di loro l’avrei incontrato, inclusa Patti Smith. All’ultimo momento ho rinunciato, pensavo che comunque ci sarebbe stata così tanta gente che non avrei visto né sentito niente. Ma forse volevo solo difendermi da quel ragazzo di quindici anni che aveva sbarrato gli occhi leggendo Urlo. L’adulto ha paura del bambino, perché è il bambino che dà ordini all’adulto.

Harold Bloom, che non ha mai inserito Ginsberg nei suoi molteplici canoni della poesia americana, di lui ha detto: “Povero Allen. Mi piaceva moltissimo come persona. Continuo a pensare che non abbia mai scritto una poesia, né che fosse capace di scrivere una poesia. Era una persona dolcissima, e amavamo gli stessi poeti” (The Anatomy of Influence - Boston Review). Un amico una volta mi ha detto: “Ginsberg? No, guarda. Quello era proprio uno spacciatore di droga poetica”. Lionel Trilling, in una vasta antologia da lui curata ha inserito una sola poesia, ma va detto che l’ha scelta bene: A zia Rose, che nei due versi finali, “la guerra di Spagna è finita molto tempo fa / zia Rose”, riassume l’infinita delusione dei militanti del socialismo irreale. È passato molto tempo e l’eredità dei Beat è sempre più difficile da gestire. Non regge bene all’assalto dei tempi nuovi, tantomeno del nuovo puritanesimo. È macho anche quando è gay, è pazzescamente sessista, compiaciuta e narcisista fino al parossismo. Ed è anche, spesso, francamente velleitaria, o diciamo pure brutta. Ma è proprio di questa bruttezza, incessantemente sfornata da chi voleva produrre solo bellezza, che si dovrebbe discutere.

Si dovrebbe insomma parlare seriamente della sciatteria formale, di quella valanga di nomi, toponimi, citazioni e titoli di giornale che Ginsberg fa cadere nei suoi versi calcolati sul respiro che devi emettere per pronunciarli come fraseggi jazz (sappiamo tutti la solfa) finché col senno di poi, o col senno di oggi, per poco che sia, quei versi così confessional-giornalistici cominciano a sembrati familiari in un altro modo. Prova a staccarli l’uno dall’altro, a mettergli intorno una linea di cornice, ed ecco che hai scoperto come Ginsberg inventò Twitter. E poi, non sono stato io a definirlo con-man extraordinaire, “impareggiabile imbroglione”. È stato il suo grande amico Bob Dylan, sul retro copertina di The Letters of Allen Ginsberg (Da Capo 2008).

Eppure, eppure… Si può dire di Ginsberg, in tono minore, ciò che si potrebbe dire anche di Pound. Era forse ‘scrivere belle poesie” il loro intento? O non era piuttosto quello di esplorare territori del sapere che non si possono logicamente enunciare ma si devono scrivere (Pound), o zone della vita che non sono ancora state trascritte (Ginsberg)? Ci sono riusciti? Non sempre, ma a loro modo sì. Il problema sarà magari se veramente vogliamo portare con noi quello che hanno realizzato. Tutto? Tutto il pacco? Questo sarà da discutere, e il resto ormai è acqua sotto il ponte di Brooklyn.

Ma, prima di scegliere, il pacco va aperto. E le quasi mille pagine di questa antologia, di cui metà ovviamente occupate dalla traduzione, sono solo un assaggio delle 1196 pagine dei Collected Poems 1947-1997 (Harper Perenial 2006) più le poesie postume raccolte in Wait Till I’m Dead (Grove Press 2016) più gli infiniti diari, zeppi di poesie, sui quali gli editor lavoreranno ancora per anni. Bisogna farsi un’idea di quest’unica combinazione di cervello-cuore-intestino-sesso-escrementi-scrittura che Ginsberg è stato, prima di decidere che cosa ci serve e cosa no. Che cosa c’è oltre a Urlo, Kaddish, America e Wichita Vortex Sutra – che una volta si sarebbe dovuto leggere attraversando il Kansas durante la guerra del Vietnam, e oggi magari pensando ai repubblicani furiosi che vogliono abolire la pura e semplice menzione della parola razzismo dai curriculum delle scuole?

Prima regola dopo Wichita: evitate le poesie con troppi nomi, cascate di nomi, spaghettate di nomi, vermi di nomi, senza scampo dai nomi, vocabolari in versi, registri di una classe scolastica planetaria e chiassosa, atlanti dove le cartine sono sparite e sono rimasti solo i nomi. Evitare le anafore non appena cominciate a sentire che vi stancano. Evitare anche Ode plutonia e andare dritti a Sudario bianco del 1983, forse il suo ultimo capolavoro (e ancora una volta una poesia dedicata alla madre malata mentale, come lo era Kaddish). E concedetevi Leggendo Bai Juyi, ultimo diario cinese. Tutto quello che troverete dopo, se vi piacerà, sarà puro plusvalore. (Ma la litania Whom Bomb, o Bombe a chi?, quella va salvata; solo che bisogna sentirla recitata da lui, in uno dei suoi numerosi dischi).

Le traduzioni di Luca Fontana, che del resto non scopriamo da oggi, hanno avuto la sorte fortunata di essere discusse in gran parte con l’autore stesso, che è stato prodigo di informazioni e consigli. E si vede. Nonostante qualche circuito mentale che è ben noto ad ogni traduttore (sai benissimo che cosa vuol dire quella certa espressione straniera… finché non cerchi di tradurla), i versi italiani scorrono come devono. Alcune soluzioni mi suonano stridenti (pag. 161: perché “Scópatici” per il normalissimo “Go fuck yourself”? E perché a pag. 519 “radiator cockroach”, scarafaggio da calorifero, che se ne sta dietro il calorifero, viene tradotto “radiator scarrafon”? Per la metrica? Ma se le traduzioni non devono essere cantate, la metrica è cattiva consigliera). Però sono poche, e il lettore esigente può benissimo seguire l’italiano senza dover andare a controllare l’originale ad ogni passo.

C’è solo un punto sul quale non riesco a sintonizzarmi con Fontana, ed è il suo frequente utilizzo dei troncamenti nelle traduzioni delle “canzonette” di cui Ginsberg era generoso. Dico proprio “canzonette” (i suoi maldestri tentativi di dylaneggiare) perché Fontana le traduce come se fossero ariette del Settecento, con la stessa leziosità, così che “I’m going down to Puerto Rico / I’m going down on the midnite plane” diventa, a pag. 489, “Me ne vo a Portorico / Sì ci vo ma con l’aeroplan”, e I”m going down on the Vomit Express / I’m going down with my suitcase pain” diventa “E ci vo con il Vomit Express / Del dolor la valigia ho in man”.

So, perché lo dice lui stesso, che il traduttore si è ispirato al linguaggio altamente formalizzato dei libretti d’opera. È solo che a me, leggendo questi versi, non vengono in mente né Metastasio né Lorenzo Da Ponte. Mi viene in mente “Chi vi credete che noi siam / per i capelli che portiam” o simili orrori. E, se non altro da questo punto di vista, gli anni Sessanta sono veramente finiti da un pezzo.