Clare Island. L’isola senza faro

ISOLA DI UN’ISOLA. “Ma che ci fai con la cintura di sicurezza?”, ripeto in silenzio a me stesso. Furtivamente porto la mano in basso, la slaccio, vigilo affinché si riavvolga lentamente e il conducente non si accorga di niente. Non solo lui non ha la cintura, ma qui le macchine non sono assicurate, non hanno la targa. Chi guida spesso o non ha la patente o non ha l’età per averne una. E non c’è polizia né alcuna forma di controllo – è una piccola comunità autarchica. La mia residenza estiva comincia così con l’espiazione dei peccati metropolitani. Quello della cintura non è l’unico: in una terra afflitta dal vento provo a usare l’ombrello con risultati disastrosi. Hai presente Mary Poppins?, mi chiede divertita una signora del posto. Benvenuto a Clare Island, Clew Bay, costa occidentale dell’Irlanda. L’isola di un’isola, un altro universo rispetto alle isole della terraferma o alle isole di una penisola come la nostra. Me ne rendo conto dalla confusione che regna nelle conversazioni quotidiane: chi vive a Clare Island dice di andare sull’isola quando va sulla terraferma. In qualunque senso ti sposti, l’isola resta sempre la tua destinazione, non si scappa. Ci si sposta tra due ordini di grandezza diversi, da isole più piccole a isole più grandi e viceversa. Isola di un’isola, Clare Island è un’isola al quadrato – il luogo ideale per isolarsi, insomma.

VEDERE COME. All’aeroporto di Knock apprendo per sms che dalla vacanziera Westport all’irraggiungibile porto di Roonagh mi hanno combinato un passaggio: appuntamento al parcheggio sul retro di un supermercato. Incontro Christoph, un restauratore di dipinti murali che dopo sette anni torna sull’isola per vedere in che stato sono gli affreschi dell’abbazia cistercense del XIV secolo su cui ha lavorato diversi anni. Sono immagini rarissime: di questo tipo ne restano solo tre in tutta l’Irlanda. Tra le cinquanta figure vi sono molti animali da caccia e dragoni, cacciatori e soldati ma pochi riferimenti biblici. A Clare Island uomini e bestie, santi e pirati mangiano alla stessa mensa. Presi nella discussione sbagliamo strada, il GPS va in palla, il secondo e ultimo traghetto della giornata è in partenza. Ma basta avvertire per telefono e ci aspettano. Arriviamo mentre caricano sul traghetto provviste da guerra nucleare. Do una mano a caricare enormi sacchi di cibo vegetariano per cani. Scoprirò poi che sono per Pongo, il cane della casa dove soggiornerò.

In settimana scendo all’abbazia, dove Christoph descrive con dovizia di particolari figure a malapena visibili. Sembra uno di quei bambini nei musei che, davanti alle opere d’arte più astratte, vede illustrazioni di complesse affabulazioni. Ma che storico dell’arte sei, mi dico, mentre là dove scorgo una macchia rossa Christoph parla di pesci e di reti, di uomini e di vita. Dà per scontato che anche io veda e un paio di volte fingo di vedere. Dove lui vede un Brueghel io vedo solo un Twombly. È difficile vedere con occhi altrui: mentre l’imbarcazione si avvicina alla costa di Clare Island mi sforzo di immaginare cosa vuol dire tornarci dopo tanti anni. Ma davanti a me non c’è altro che una distesa verde e tante nuvole.

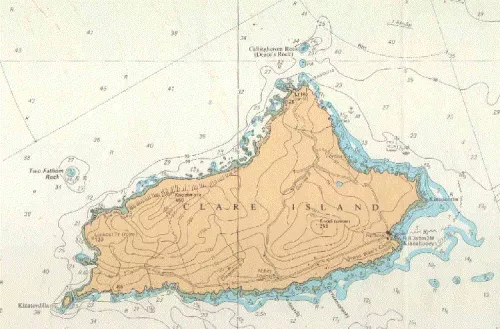

MARGINI. Clare Island è una delle punte più occidentali d’Europa. Lo realizzo guardando la mappa una volta sull’isola (dell’isola). Giusto un anno fa ero a Tarifa, la punta più a sud d’Europa. Non può essere un caso questa spinta a lambire il continente, a osservarlo dai margini, a mettere a fuoco l’Europa con un grandangolo, retrocedendo sempre più fino all’illusione di uscire dal quadro, di diventare testimoni estranei ai fatti. O fino a scoprire che, quando ci si spinge ai confini, l’orizzonte apre sullo stesso paesaggio. Le estremità dell’Europa fanno crollare l’illusione che esista l’Europa, che sia altro da un’idea. Da qualche parte a Clare Island ci deve essere una porta che dà accesso diretto alle calde spiagge di Tarifa.

In scala più piccola, cammino per le scogliere a strapiombo e non capisco in che direzione mi muovo né se quella all’orizzonte è la terraferma, cioè l’isola, da cui sono venuto o una delle isole disabitate dell’arcipelago. Ma che importa? Quando si cammina su una scogliera basta fare attenzione a non cadere di sotto.

PUB COME SPIRALE. Serata al pub dell’isola, il primo in Irlanda ad aprire all’interno di un centro ricreativo. Scoprirò che se sull’isola vi è una sola scuola (una ventina gli studenti), vi sono in compenso due pub. Clare Island è infatti una meta popolare per addii al celibato bagnati nell’alcool. Non a caso gli avventori del pub, che scruto per cogliere il segreto degli autoctoni, sono in realtà più forestieri di me: vengono dall’America per un matrimonio, parenti lontani di un isolano. Stasera non c’è un vero e proprio concerto. Ogni tanto due chitarristi attendono un vuoto d’aria nel chiacchiericcio generale e attaccano una canzone in minore, triste, di quelle che lasciano i calici di birra sospesi a mezz’aria. Poi le conversazioni riprendono là dove si erano interrotte, fino alla prossima canzone. L’anti-climax assoluto. Non c’è la musica e le chiacchiere, ma soltanto parole, parole parlate e parole suonate – storie diversamente modulabili.

Una delle ultime sere assisto per caso a un funerale nella chiesa nuova, costruita accanto all’abbazia: un uomo annegato, uno del posto, forse un attacco di cuore, un malore improvviso. I bambini vestiti da calciatori lasciano intuire che il calcio doveva essere la sua passione (e dove giocava qui, che è tutta collina?). Un matrimonio e un funerale, il cerchio dell’esistenza. E infatti terminata la funzione religiosa tutti confluiscono nel pub e bevono più di quanto sia capace non solo di fare (ci vuole poco) ma di dire con le parole a mia disposizione.

PIRATESSA. Nel XVI secolo Clare Island diventa la residenza principale di Grace O’Malley, di mestiere pirata. Prende dimora in quello che oggi è un rudere accanto al porticciolo, dove era facile controllare il traffico marino e difendere l’isola dagli attacchi della marina inglese. Il suo lavoro consiste grosso modo nel salire sulle imbarcazioni che transitano nelle acque di Galway per negoziare con il capitano un pedaggio, unica garanzia per una traversata serena. Un mancato accordo comportava saccheggi e omicidi.

Nel 1593 Grace decide di incontrare la regina Elisabetta I per chiedere la scarcerazione dei suoi figli e di un fratellastro. Il solo fatto di recarsi in Inghilterra dimostra il fegato della nostra. Le due donne sono coetanee e, dopo aver vissuto esistenze incomparabili, muoiono entrambe attorno al 1603. Per comunicare usano il latino come lingua franca. Una regina e una pirata che discutono in latino nel castello di Greenwich, niente male. Tuttavia l’incontro comincia col piede sbagliato: Grace non s’inchina davanti a Elisabetta, non riconoscendola come regina d’Irlanda. Poi starnutisce. Una nobildonna della corte le regala un fazzoletto merlettato. Grace si soffia il naso facendo un gran baccano e getta il fazzoletto nel camino acceso. La regina stizzita la riprende: i regali non si buttano, il fazzoletto andava riposto in tasca. Peccato, risponde Grace in latino, che gli irlandesi non si mettono in tasca indumenti sudici. Si racconta che, dopo un momento di silenzio e corda tesa tutti, regina inclusa, scoppiarono in una gran risata.

Di storie su Grace ne circolano tante. Da piccola chiede al padre di portarla in spedizione in Spagna ma questi rifiuta, con la scusa che i suoi lunghi capelli potrebbero impigliarsi nelle corde dell’imbarcazione. Così Grace si taglia i capelli a zero. Divorzia dal suo secondo marito e ha una relazione con un ragazzo quindici anni più giovane di lei, Hugh de Lacy, sopravvissuto a un naufragio e accudito dalla pirata in persona. A Dublino per render visita al barone di Howth, bussa alla porta del suo castello ma questi è a cena con la sua famiglia. Allora Grace – no, dico, ma può una pirata chiamarsi Grazia? i genitori dovevamo aver immaginato un destino diverso per lei – fa rapire il figlio del barone. Viene rilasciato a patto che i cancelli del castello siano tenuti sempre aperti e vi sia sempre un posto in più a tavola. I proprietari del castello di Howth onorano quest’accordo ancora ai giorni nostri. Neanche con i figli Grace era un pezzo di pane: nel mezzo di una battaglia, Tibbot indietreggia e si rifugia dietro sua madre, che rimprovera il cacasotto: “Che fai, ti nascondi dietro al mio sedere, nel posto da cui sei uscito fuori?”.

Difficile immaginare la pensione di un pirata: morire nel proprio letto a oltre settanta anni è un privilegio toccato a pochi del mestiere. Ogni tanto Grace compie ancora qualche atto di pirateria qui e là, forte della sua ciurma di duecento bucanieri – lottatori irlandesi e scozzesi e altra bella gente –, gestisce i bottini, gli intrighi, la pesca. Forse nei tempi morti intraprende le mie stesse passeggiate serali.

FARO. All’estremità opposta al porto vi è la casa del faro, oggi disabitata o almeno così credo quando con un amico ci arrampichiamo per il muro di recinzione e gironzoliamo all’interno della proprietà. Il faro non funziona dal 29 settembre 1965. Porto il pensiero al giorno in cui il guardiano chiude a chiave la porta del faro e se ne va senza voltarsi indietro; quella notte gli isolani dovettero pensare che era in corso un’eclisse. Cosa vuol dire un’isola senza faro? /isola senza faro/ continua a lavorarmi dentro come un rebus. Perché un’isola senza faro è come un’i senza il puntino.

Ecco le prime pagine di Angeli della disperazionedi Jack Kerouac, il mio preferito perché letto negli anni giusti. Kerouac trascorre nove settimane a Desolation Peak, una montagna nello stato di Washington, come avvistatore di incendi. La casupola con il tetto da tempio buddista e le pareti di vetro risale agli anni venti ed è ancora in piedi, aperta ai volontari che vogliono ripetere l’esperienza kerouachiana. Nel cuore della prima notte a Desolation Peak Kerouac si sveglia di soprassalto e si prende un gran spavento: c’è un orso alla finestra. In realtà è il profilo del monte Hozomeen che si staglia all’orizzonte. Chissà quanti incendi ha avvistato in quelle settimane che non hanno bruciato alcun filo d’erba e non sono riportati nel libro.

NON SUDARE. Quest’estate non ho fatto altro che scappare dal caldo. Più le temperature si alzavano, più mi spostavo verso nord – “non sudare” è stato il mio strambo obiettivo. Ci sono quasi riuscito, se non fosse stato per quelle 24 ore romane. Arrivo di notte all’aeroporto, il suolo soffia ancora vampate di fuoco, le cicale intonano canti di dolore, il gatto di casa si contorce sul davanzale con la testa ritorta e a penzoloni, i turisti ciondolano in stato confusionario – scene da peste manzoniana.

ONDIVAGO. A Clare Island è difficile aggrapparsi a un’idea fissa, convincersi di qualcosa. Per alcuna ragione al mondo mi trasferirei da queste parti, dico quando soffia il vento; vorrei vivere qui sei mesi all’anno, dico quando dalla scogliera getto lo sguardo verso il basso. I pensieri seguono le condizioni atmosferiche e si fanno ondivaghi. Qui il tempo cambia ogni quarto d’ora – vento, sole, pioggia, nuvole –, gradualmente, senza passaggi bruschi. Così l’erba: pare che in Irlanda esistano tanti nomi per dire verde quanti ne esistono per distinguere il bianco in inuit (che questo sia vero o una leggenda). Acqua, bottiglia, cobalto, cadmio, cinabro, oliva, pisello, pistacchio, rame, smeraldo… la mia scala di verdi è limitata e mi conforta solo il fatto che i più grandi pittori astratti come Mondrian hanno sempre evitato il verde, che la storia dell’astrazione è un tentativo di rimuovere questo colore da pittura di paesaggio. Così infine è la notte, che non cala mai veramente: nel cielo resta sempre un po’ di luce e la torcia resta in valigia. La notte e il giorno vanno bene sul continente europeo. Ma ai margini – che si tratti di Tarifa o di Clare Island – sono categorie inservibili. Smettetela di annoiarci con queste storie del giorno e della notte.

FARE. A Clare Island non c’è niente da fare eppure non si ha mai tempo di fare niente. I tre libri che mi sono portato restano allineati sul comodino. Li rimetto in valigia assieme alla biancheria pulita. L’errore è partire pensando a cosa fare, partire pensando che si debba fare qualcosa, che se si parte, si parte per una ragione precisa, e che se non c’è niente da fare tanto vale restarsene a casa. Ancora indeciso se partire o meno, consulto la lista delle “Things To Do” sul sito ufficiale di quest’isola selvaggia. La prima voce è “Bird Watching”. Passare l’estate a guardare gli uccelli, che non ho neanche il binocolo? Seconda voce “Hillwalking”, ovvero salire e scendere colline come un deficiente. Guardare uccelli e attraversare colline – vacillo. Non saranno meglio le opzioni sempreverdi tipo la randonnée sulle Alpi, le spiagge della Croazia, i locali della Costa azzurra? La prossima volta che partirò per Clare Island penserò a tutto quello che non dovrò e potrò fare. Pochi posti al mondo possono competere.

SARCOFAGO DI GHIACCIO. Per la mia delicata pelle mediterranea temprata dal verde petrolio (l’unico verde che manca a Clare Island) del mare di Ostia, le temperature dell’Oceano Atlantico sono impensabili. Fare il bagno è come entrare nudi in un sarcofago di ghiaccio, con impresso sul coperchio il mio volto rappreso in un grido eterno. Il vantaggio è che nessuno straparla al cellulare con l’acqua fino alle ginocchia. Sarcofago di ghiaccio, dolce tortura.

SOPRAVVIVENZA. No, non ci sono bancomat. Sì, c’è campo.

UMANI. “Uomini e pecore (pochi gli uomini)”, potremmo dire. Le pecore sono la comunità più numerosa. D’estate ci sono poco più di 200 persone, inclusi i turisti e i volontari o WWOOFers (da WWOOF, l’associazione internazionale di fattorie biologiche e biodinamiche). D’inverno ci sono circa 130-150 persone – tante quante in un grande condominio, ma qui c’è una densità di circa 8 km per abitante! Prima della carestia del 1845-48 erano però in 1600. Le tracce sono ancora visibili: le croci celtiche del cimitero attorno alla chiesa, le mura di pietra di case senza tetto, le dorsali di patate, nascoste dalla vegetazione ma affioranti come vene sottopelle alla luce del tramonto. Sono le vie dei canti di Clare Island.

Se è difficile abituarsi a vivere in ambienti densamente popolati come le nostre città, basta poco per disabituarsi. Nel corso delle prime passeggiate percorro le grandi arterie dell’isola. Poi m’inoltro per stradine più remote in cui s’incontrano poche abitazioni, le più misteriose, ovvero quelle che hanno solo finestre rivolte all’interno, senza uno sguardo panoramico sul mare – ma allora perché venire ad abitare da queste parti? Infine mi affeziono ai fuoristrada in cui ho la certezza d’imbattermi soltanto nelle pecore, che a scoppio ritardato rispondono al mio belare. Mi convinco che se restassi qui qualche giorno in più saprei chiamarle per nome – e non solo contarle – una per una.

Nessuno si lamenta qui dell’isolamento. La prospettiva è ribaltata: per gli isolani l’umanità si divide in due tronconi principali, coloro che vivono sull’isola, o meglio coloro che sono nati sull’isola, e il resto. Persino chi si è trasferito qui da un decennio è considerato un forestiero. Cosa potranno mai 150 persone contro 7 miliardi?

WILL YOU MEET ME. “Will you meet me on Clare Island / Summer stars are in the sky / We’ll get the ferry out from Roonagh / And wave all our cares goodbye / And we’ll go dancing at the ceili / We’ll go kissing on the strand / Take our clothes off in the moonlight / Skinny-dipping hand in hand / And we’ll start drinking in the twilight / Keep it up until the dawn / In both the bars because there’s no guards / To take our names and send us home” (da Clare Island, una bella canzone del gruppo irlandese The Saw Doctors).

ANCORA CINTURE. Il viaggio di ritorno dura un giorno intero e mi vede salire e scendere da un mezzo di trasporto all’altro: la macchina verso il porto, la barca per la “terraferma”, il taxi per la stazione di Westport, il treno per Dublino, l’autobus per l’aeroporto, l’aereo per Beauvais, il pullman per Parigi, la metro per il centro città. Un’acclimatazione urbana graduale ma implacabile e crudele dopo tanto isolamento, penso passeggiando a notte inoltrata nel mio quartiere. Tuttavia non è sull’uscio di casa che si spezza la mia appartenenza all’isola, ma giusto qualche ora prima. Una mano scuote la mia spalla: la hostess mi sveglia per chiedermi di allacciare la cintura di sicurezza. La mia espressione deve essere stralunata, così stralunata che la hostess si piega verso di me e con un melodioso accento irlandese sussurra: “Keep your seatbelt fastened during takeoff and landing, ok?”. La punta del foulard sfiora il mio naso provocando un leggero solletico.