Daniel Dennett: che cosa è la coscienza

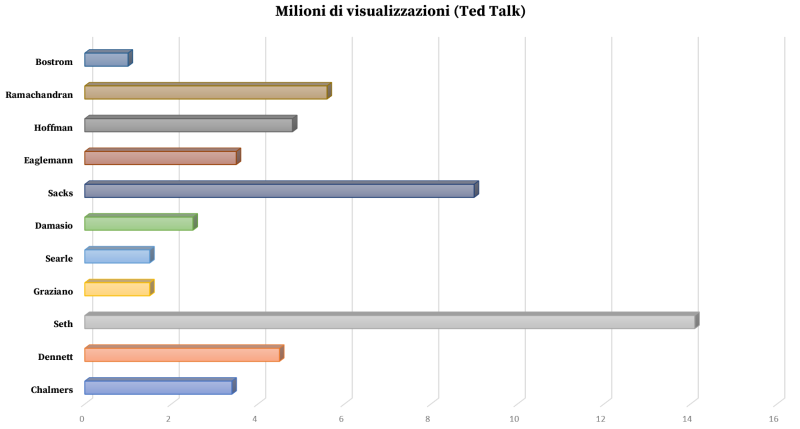

Durante la prima metà degli anni Novanta, se vi avessero chiesto chi era il più influente e promettente filosofo della mente, credo ci sarebbero stati pochi dubbi. La risposta sarebbe stata Daniel Dennett (leva 1942, oggi 81enne). Dotato di un pedigree invidiabile – studente del grandissimo Willard Van Orman Quine negli anni Sessanta, tesista sotto la supervisione di Gilbert Ryle, professore alla Tuft University e visiting professor a Harvard – Dennett godeva di una enorme reputazione. Eppure, lo scorso maggio, durante il più grosso convegno internazionale sulla coscienza (TSC2023), praticamente nessuno lo ha citato. Nelle bibliografie a margine degli atti del convegno, per un totale di circa 3000 riferimenti, solo 9 lo riguardavano. A testimonianza della sua popolarità, però, il suo ultimo TedTalk ha avuto 4 milioni di visualizzazioni, un risultato per nulla disprezzabile.

Ma qual è l’eredità lasciata dal suo lavoro a prescindere dalla stima per la sua figura? In sintesi, Dennett rimane la persona che, prima di tutti, ha avuto il coraggio di affrontare il problema della coscienza. Le sue tesi, in larga misura, non hanno avuto quel seguito che si sarebbe potuto credere, ma è innegabile che abbiano saputo stimolare la discussione tra scienza e filosofia e abbiano creato le condizioni per il grande cambiamento avvenuto proprio a metà degli anni Novanta.

Finalmente quest’anno il suo libro più importante è stato nuovamente tradotto ed è disponibile per i tipi di Cortina: Coscienza. Che cosa è; un ponderoso volume di quasi 700 pagine (circa 600 al netto di note e bibliografia) dove il filosofo americano traccia una stimolante traiettoria intellettuale e ci accompagna con la sua inconfondibile prosa per interrogarci sui misteri della coscienza.

Bisogna dire che Daniel Dennett è uno di quegli autori che vanno letti a prescindere dal grado di condivisione delle sue idee. La sua chiarezza di esposizione e la sua originalità sono una qualità rara in cui molto raramente ci si imbatte nel panorama filosofico attuale. Non a caso, Dennett si definisce un autodidatta. Gli esempi e le allegorie filosofiche che utilizza (da lui chiamate intuition pump; termine che potremmo liberamente tradurre con macchine retoriche per stimolare le nostre intuizioni) sono celebri e, come lui stesso ammette, più che scienza sono una forma d’arte. Le sue pagine sono prima letteratura e poi filosofia: uno stile unico.

Il testo di Dennett va collocato storicamente e ci fa tornare a un momento in cui parlare di coscienza era considerato qualcosa di equivoco, al limite dell’impresentabile in sede accademica. Il suo testo precede di circa 5 anni l’esplosione del problema della coscienza avvenuta alla fine degli anni Novanta – quando diversi autori di peso come tre Nobel (Penrose, Crick e Edelman) – diedero alle ricerche sulla coscienza rispettabilità scientifica. È quindi un testo coraggioso e innovativo. Forse, per una serie di circostanze che vado a spiegare, un testo non ancora compreso del tutto e che potrebbe dopo trent’anni conoscere una nuova fortuna.

Il fattore che potrebbe rivelare l’attualità di Dennett è incapsulato in una notizia che ha fatto il giro del mondo: una scommessa sulla coscienza che le neuroscienze avrebbero perso con la filosofia. In sintesi, 25 anni fa (quindi qualche anno dopo la pubblicazione del libro di Dennett), altri due grandi nomi della scienza della coscienza si incontrano al termine di una giornata di dibattiti. Uno è lo scienziato Cristoph Koch, pieno di fiducia nelle possibilità della scienza di risolvere l’enigma della coscienza e l’altro è il filosofo David Chalmers, molto più scettico. La scommessa era che, in 25 anni (ovvero oggi), le neuroscienze sarebbero riuscite a trovare il meccanismo che produce la coscienza. Non è andata così e, qualche giorno fa, il filosofo ha incassato il premio (una cassa pregiata di Porto). Buon per lui.

Ma che ci azzecca questo episodio con l’opera di Dennett? Intanto è significativo che il protagonista della scommessa sia stato un altro filosofo, di una generazione successiva, ovvero quel David Chalmers che, dopo un quarto di secolo, ha vinto contro Koch più per abbandono dell’avversario che per aver proposto una teoria funzionante. Come mai? Il motivo è che, per fare un duello o una scommessa bisogna essere d’accordo sulle armi e sui termini. E infatti Chalmers e Koch condividono una visione sostanzialmente dualista della coscienza. L’esito della scommessa, più che la sconfitta delle neuroscienze, è il fallimento di quel quadro concettuale che, negli anni Novanta, si era opposto alle tesi di Daniel Dennett. Corsi e ricorsi.

È una coincidenza felice che proprio ora la traduzione di Coscienza permetta di riflettere a posteriori su quello che non ha funzionato nella scienza e nella filosofia della coscienza negli ultimi trent’anni, proprio quanti ne sono trascorsi da questo libro. Dennett aveva sostenuto che il problema della coscienza non fosse tanto un problema scientifico quanto il sintomo di una serie di vizi concettuali. La sua tesi è che la coscienza è uno pseudo-problema, come è già successo in tanti altri casi nella storia della scienza. Per esempio, perché la terra non cade? Non certo perché esiste un gigante che la sorregge, ma semplicemente perché nello spazio non ci sono direzioni privilegiate. Oppure, perché non si riesce a misurare la velocità della terra rispetto all’etere? Perché le onde elettromagnetiche non hanno bisogno di un mezzo che oscilla come le onde del mare. E così via.

Dennett non cerca un principio magico che produce la coscienza, ma analizza instancabilmente il nostro modo di ragionare. Per lui la coscienza è un’illusione, non nel senso che non esista, ma nel senso che siamo vittime di una serie di miti. Invece Chalmers e Koch, pur sfidandosi in pubblica tenzone, condividono l’idea che la coscienza sia qualcosa di speciale che, in qualche modo, viene prodotto dentro il cervello. Come tanti altri, corteggiano dualismo, panpsichismo, varie forme di emergentismo (che poi è il famoso miracolo che per Dennett va evitato a ogni costo).

Rispetto a Dennett, Chalmers e Koch (e in fondo le neuroscienze), rappresentano un passo indietro, perché cercano, pur facendo appello a strumenti concettuali e tecnologici molto sofisticati, una soluzione di tipo animista, attribuire al cervello la presenza di qualcosa di unico e speciale; una posizione condivisa da molti altri filosofi e neuroscienziati che, a parole, si dichiarano contro il dualismo, ma che poi ripropongono una dualità tra mondo fisico e mondo mentale. Dennett non cerca la coscienza dentro al cervello. Riconosce il ruolo del cervello e del corpo nell’offrire il punto di partenza alla mente, ma non pensa che l’esperienza fenomenica sia da cercarsi come la bile dentro la cistifellea.

Dennett, in tutti i suoi lavori, è molto più sofisticato della maggior parte dei suoi interlocutori. Non sempre è facile comprendere che il suo bersaglio non è la coscienza, ma i concetti ingenui che applichiamo quando cerchiamo di ridurla a qualcosa di fisico (per quanto speciale). Per questo motivo, molti hanno erroneamente considerato Dennett un eliminativista, ovvero qualcuno che sostiene che la coscienza non esiste. Non ha mai sostenuto niente del genere. Piuttosto, non si è mai stancato di ripetere che l’idea che la coscienza sia un prodotto dei neuroni, che all’interno del cervello magicamente diventa pieno di colori e suoni, non ha senso. Per Dennett i tentativi odierni delle neuroscienze peccano di reificazione ingenua.

Proprio nell’ultimo capitolo Dennett risponde alla domanda se il suo approccio spieghi che cosa è la coscienza o la elimini. E la sua risposta è corretta: una spiegazione che contenesse al suo interno qualcosa di irriducibile non sarebbe una vera spiegazione. Spiegare la coscienza ipotizzando che all’interno delle aree corticali si produca la qualità dell’esperienza è irrimediabilmente ingenuo. Per capire la coscienza dobbiamo rivedere gli assunti di base con i quali guardiamo a noi stessi e al mondo. Per esempio, la temperatura è stata spiegata solo quando si è stati in grado di descriverla usando fenomeni (come il movimento degli atomi) che non richiedono, a loro volta, la temperatura. Coerentemente, Dennett cerca di fornire una descrizione del mondo dove la coscienza non sia altro che un insieme di fenomeni che non hanno niente di cosciente. Dobbiamo, per dirla con Thomas Kuhn, fare un salto di paradigma. Nel paradigma attuale la coscienza non ha posto.

Per Dennett dobbiamo rivedere i nostri pregiudizi e riflettere se, per caso, la coscienza, come è stata trattata nelle neuroscienze, non sia soltanto uno pseudoproblema. Dobbiamo, come leggiamo nelle sue molte pagine, togliere l’aura di magico con cui, tutt’ora, continuiamo a trattare i problemi legati alla mente. È innegabile che molti degli esempi (e in un volume di queste dimensioni sono tanti) siano invecchiati e che alcune delle sue battaglie siano superate (come il problema della fissazione del contenuto delle credenze). Ma ciò che rende questo libro ancora affascinante è la facilità con cui smonta i nostri luoghi comuni, li dispone ordinatamente e li ricombina in una nuova sintesi. Forse la sua sintesi oggi non è più convincente, ma il suo modo di ragionare rimane un esempio di stile. D’altronde i suoi avversari non hanno avuto maggior fortuna e, più delle sue conclusioni, rimaniamo affascinati dal suo metodo. Come e più di Dumas, non venti ma trent’anni dopo.