La figlia che non piange, un libro postumo / Il ritegno di Scarabicchi

In uno scritto dedicato all’arte della poesia titolato Tra ombre di percezioni fondanti, Zanzotto distingueva due diverse linee di forza che attraversano la poesia del Novecento. La prima risalirebbe ad Artaud e implicherebbe innanzitutto lo sconvolgimento dionisiaco della lingua e dei suoi codici irrigiditi, l’idea che la parola in se stessa sarebbe già un “tradimento dell’essere” (Artaud). Si tratta di una linea di forza della poesia fondata sull’enfatizzazione del gorgo pre-significante de lalingua, come direbbe Lacan, che troviamo in un primo piano potente nello Joyce di Finnegans Wake. La seconda linea farebbe invece capo a Mallarmé e definirebbe la tendenza apollinea, ermetica, misurata, fondata sulla compostezza formale, sulla purezza e sul vigore del significante, sull’uso ascetico ed essenzialista del linguaggio, della poesia. Mentre la prima linea di forza enfatizzerebbe la sperimentazione ardita, futurista, surrealista, sovversiva della lingua nella sua dimensione babelica, la seconda opererebbe per riduzione, sottrazione, ascesi. Va da sé che se dovessimo collocare l’opera di Francesco Scarabicchi, l’immenso poeta marchigiano scomparso dopo una lunga malattia l’aprile scorso, seguendo questo schema non dovremmo avere esitazioni a collocarla lungo questa seconda riva.

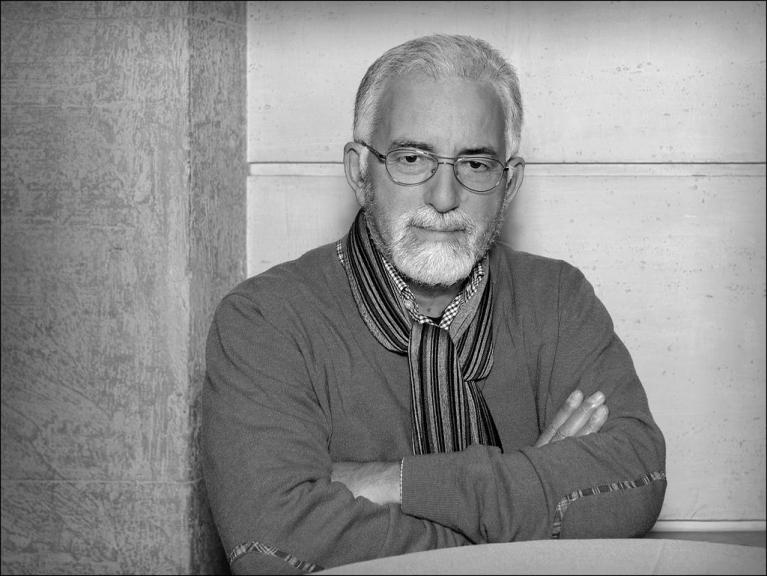

Lo sforzo al quale si è da sempre votato non è forse quello che egli eredita dalla lezione di Umberto Saba: distillare l’essenziale, mantenersi coerente con una lingua capace di nominare le cose del mondo, non concedere nulla allo spettacolo del surriscaldamento della catena significante, è la sua postura di fondo che ritroviamo integra in questa sua ultima struggente e esemplare raccolta, pubblicata da Einaudi postuma e intitolata La figlia che non piange. Si tratta, come il poeta chiarisce bene, di raggiungere “parole esatte/ asciutte come un lino teso al sole”. Scarabicchi non si disunisce mai, non cede, non concede nulla al vezzo esibizionistico del trauma, non si lascia risucchiare dalla scorciatoia espressionistica. Egli resta composto, terso, lucidamente melanconico. Non freddamente, non nella posizione analitica del chirurgo della parola, quanto piuttosto in quella del ritegno. È questo il modo col quale Heidegger in un breve testo titolato Aletheia e raccolto in Saggi e discorsi scolpisce la figura di Odisseo presso la corte dei Feaci, colto dalle lacrime che non sa trattenere mentre ascolta il racconto della conquista di Troia e dello scempio che gli achei hanno perpetrato sul popolo troiano in quella tremenda notte di sangue. Ulisse nasconde il proprio volto, si commuove di fronte al ricordo di quelle atrocità che lo hanno visto protagonista. Nulla a che fare con l’Ulisse dantesco, tracotante eroe di una conoscenza che rigetta ogni senso del limite perdendosi nel suo “folle volo”. Scarabicchi ricorda il gesto di Ulisse immortalato da Heidegger. È questo ai miei occhi il tono di fondo della sua poesia. Ma questo nascondimento – il suo nascondimento, non solo del poeta ma anche del carattere delicato e introverso dell’uomo – è il gesto più grande della poesia.

Non esibire, manifestare, rivelare, ma nascondere, ripete un altro grande poeta delle cose quale è Claudio Parmiggiani, è il vero segreto dell’arte poetica. Essere un artista, essere un poeta – continua Parmiggiani – significa essere come un cane che per custodire un cibo prezioso lo deve seppellire sotto terra, lontano, in un luogo appartato. Era così Francesco? Eri così? La tua poesia è stata una sublime tecnica di seppellimento? Una operazione linguistica di nascondimento? È questa quella che in questa raccolta chiami “vocazione all’ombra”? È questo l’invito che fai poeticamente a lasciare “al divino il suo mestiere d’ombra”? Eppure, sai bene, la luce, nel tuo lavoro di poeta, è ovunque (“il colore della luce mi possiede”) perché la poesia è essa stessa “la luce che si posa sui nomi delle cose”. Certamente quella della tua città, Ancona, amatissima nell’ambivalenza come merita ogni grande amore, è la luce del mare e delle colline marchigiane.

Luce e tenebre, sole e neve, vita e morte costituiscono gli elementi primi della poesia di Scarabicchi. Non però nel modo dualistico, non nello stile dell’antitesi gnostica. Piuttosto come presenze enigmatiche che si annodano l’una nell’altra. Se la luce si posa sui nomi delle cose, il poeta è anche sempre come “la notte che mi porto addosso, l’insonnia che mi sveglia al primo grido”. È, infatti, la poesia che salva le parole dal freddo e che come una mattina “allontana la tenebra infinita”. Per questo, Francesco, dobbiamo scrivere? Per questo il poeta scrive? Per ritardare la morte, per rinviare questo incontro tanto impossibile quanto definitivo?

Il tema del tempo e della sua forza dissolutiva è centrale in La figlia che non piange. Insieme a quello del confine. Ma forse costituiscono un unico blocco concettuale: soglia, ciglio, gradino, litorale, confine sono parole che ricorrono frequentemente. Stretto nel suo “cappotto inutile” il poeta si affaccia su questa frontiera, quella sancita dal tempo, quella tra la vita e la morte, tra la luce e le tenebre, perché non può che frequentare solo questa frontiera, solo questa soglia, solo questo confine. Non può che dire “il povero segreto delle cose”, “il fiore sull’abisso”, l’aprirsi, lungo il muro, d’una porta, come recita Saba collocato in esergo nella sezione titolata emblematicamente Lettere dall’esilio. Siamo tutti come nella poesia dedicata al mese di Febbraio: “mese del fango e della neve tarda/ai mattini di brina, nube e vento”. La parola sorge e svanisce senza mai esaurirsi, sebbene sempre sul punto di esaurirsi, esausta proprio sul confine del silenzio, sul confine dell’ultima porta, quella della morte. Il “contabile del tempo” non ci restituirà niente Francesco. Non “gli anni non vissuti”, “i sogni, le cose, i persi sguardi/ le idee che vanno veloci, a scomparire”. No, non saremo rimborsati da nessuno. Perché, come tu scrivi, “qui regna il tempo che scompare/la fuga sua invisibile/il nome che non resta/ il giorno della stagione, breve resa/il limite di ogni soglia inesistente”.

Il confine tra la vita e la morte è lo stesso che separa e distingue i due corpi nell’amore. L’impossibilità del rapporto anche nel rapporto; il rapporto sempre possibile con l’impossibilità del rapporto. È una delle poesie più struggenti titolata Neve e tanto ci sarebbe da dire su questo titolo e sulla presenza della neve nell’opera di Scarabicchi: “l’impertinenza delle dita inesperte” cercano di varcare la soglia, il confine del corpo dell’amata, di affacciarsi su un’altra vista. “La soglia di un gradino bianco che mi ferma sul ciglio d’ansia e di precipizio da cui mi sporgo pavido, tremante, vicino alla tua bocca dove sono respiro e pena, dove la mia paura s’inabissa, tra la saliva e i denti, amore che non t’amo, se sei dolore e febbre, se t’amerò per sempre”.

Scrivi nella poesia di apertura che mi dedichi titolata Una residenza che “non c’è altro luogo, credimi, che questo/ tutto il bianco possibile, la pagina/ e poi quelle formiche delle righe/ a dire il poco che noi siamo”. Mi scrivi, dunque, che scrivere è fuggire dall’inesorabilità del tempo e della morte, dal silenzio assoluto della pagina bianca. Mi scrivi così perché mi conoscevi bene, perché ci conoscevamo bene Francesco. Da subito, come fratelli di parola. Siamo noi quelle stesse formiche, quelle impronte nere sullo spazio bianco della pagina, siamo noi a coltivare “l’illusione precaria d’ogni verso/credendo di salvarlo almeno in parte/ quel frammento lucente tolto al buio/ quel segreto mistero inesistente”. È per questo che scriviamo Francesco? Non è forse stata la spinta alla scrittura il nostro sintomo in comune? Per me l’essere forzato a mettere compulsivamente sulla pagina ogni volta il pensiero, per te la necessità vitale di perseguire con dedizione l’illusione precaria della parola, di portarla in salvo dal freddo del silenzio come se essa fosse “la verità del sole al primo gelo”. Ed è per questa ragione che la tua poesia sa rendere solenni tutte le cose del mondo. “Fosse così l’inverno, fosse questo/ chinarsi sulle cose a preservare / la quieta meraviglia del creato”, “tutto questo infinito che mi avvolge”.

Scarabicchi non decanta mai filosoficamente il quid sit (cos’è) del mondo perché lo sottomette sempre al mistero assoluto del quod sit, al suo c’è, alla povera e luminosa esistenza di tutte le cose che sono. La grande poesia può anche respingere, ripudiare, contrastare, rifiutare, contestare il mondo. La tua, invece, lo eleva alla dignità di un assoluto: “come di lago fermo, come d’alba/quando nulla accade, assai segreta/ la verità invisibile del mondo”. È il segreto che è in tutte le cose del mondo senza essere mai richiuso in nessuna di esse. Come “la luce d’agosto/ tra il mattino e il mare”. Ancora una linea di confine. Scarabicchi sa bene che non c’è nessuna armonia nel mondo, nessuna totalità, nessuna compiutezza, nemmeno, a rigore, nessun senso. La sua non è una poesia consolatrice. Quello che davvero c’è in essa è innanzitutto la parola che sa cogliere il segreto invisibile del mondo nelle cose che nomina, nell’“infinito anonimo del mondo” che non esclude affatto “la quotidiana miseria del dolore”. L’ultima resistenza è solo quella della parola che nominando le cose le fa esistere in una luce nuova. “È una quieta bellezza a dominare/l’intero mondo, i campi, le colline”.