Vedere doppio, vedere oltre / Iconico e icastico di Paolo Fabbri

Barbara Kruger, Federico Fellini, Matthew Barney, Luigi Ghirri. Maurizio Cattelan, Filippo Tommaso Marinetti, Christian Boltanski, Alberto Savinio. E ancora Nanni Balestrini, Giorgio De Chirico, Mimmo Rotella, Bruce Nauman. Sono solo alcuni degli artisti che Paolo Fabbri, semiologo tra i maggiori e non solo in Italia, professore a Bologna, a Venezia, a Palermo, allievo di Algirdas Julien Greimas, collega di Umberto Eco, amico di Italo Calvino, ha attraversato con il suo sguardo a partire dall’inizio degli anni Novanta.

Ai saggi a loro dedicati, che scandagliano, insieme alle loro opere, i territori più diversi – dalla pittura alla performance, dalla fotografia alla videoarte, dal futurismo all’arte concettuale – è dedicato il suo ultimo volume, Vedere ad arte. Iconico e icastico (Mimesis). Un denso e ricchissimo compendio, pubblicato in occasione del suo ottantesimo compleanno grazie alle cure di Tiziana Migliore, delle sue riflessioni e delle sue analisi sulle arti e sugli artisti, che però, a ben guardare, è molto più di questo.

Per chi ha avuto la fortuna di conoscere Paolo Fabbri, da poco scomparso – di conversare con lui, di ascoltarlo fare lezione o prendere la parola a un seminario, di raccogliere uno dei suoi preziosi consigli o anche solo di leggere i suoi scritti – questo libro non è solo una raccolta dei suoi lavori sull’arte contemporanea. Piuttosto, sfogliare Vedere ad arte è come osservare un ritratto d’artista del suo autore, una rappresentazione capace non solo di riportare esattamente le fattezze dell’originale ma anche di dipingerne dettagli che altrimenti non avremmo colto e che invece fanno sistema, nell’insieme della sua figura – qui, in particolare, di studioso d’arte e di significazione, una delle tante facce della sua multiforme ricerca semiotica che Gianfranco Marrone ha tentato di esplorare, «andando a memoria (dunque tralasciando chissà quanto)» proprio su Doppiozero.

Per chi non si avventuri di frequente sui sentieri semiotici, invece, ma più spesso tra arte e immagini, questi saggi sono l’occasione per cogliere al lavoro l’approccio semiotico al visivo e al visibile e in particolare per seguire la traiettoria dello sguardo sempre felice di Fabbri, maestro di tanti altri sguardi a venire, attraverso i molteplici fronti che questo libro apre e rilancia tra semiotica, teoria delle immagini, storia e critica dell’arte.

Lo sguardo del semiologo sulle immagini, occorre precisarlo, non è quello dell’iconologo, alla ricerca di corrispondenze già date tra figure e significati, e nemmeno quello del filosofo («il semiologo non soffre di ontalgia», di «nostalgia dell’ontico»): è uno sguardo doppio – sulle cose e attraverso le cose – che nei suoi momenti più alti, proprio come in questi scritti di Fabbri, riesce a ricomporre questo doppio movimento in uno unico, ovvero a essere acuto ed esatto nel restituire le cose così come appaiono e allo stesso tempo a intra-vederle, a vedere attraverso di esse il senso complessivo che le percorre e le struttura. È in questo modo che la semiotica, «disciplina costruttiva e prospettica», «si attribuisce spesso il privilegio esorbitante di applicarsi dall’esterno ai testi visivi, per farli parlare».

Del far parlare le immagini secondo la loro lingua – che non è racchiusa in parole e dizionari ma è fatta di elementi minimi, da linee e colori, forme e materiali, e dalla loro configurazione ogni volta peculiare – Fabbri è stato e resta maestro indiscusso. E ha mostrato bene, ai tanti che vedono nella semiotica solo una «scienza dei segni», come recita il dizionario (congelando una disciplina in un sintagma inadeguato a restituire anche il solo pensiero di Ferdinand de Saussure), o peggio ancora un prontuario per la decifrazione di codici, o una macchina per fabbricare fredde strutture, che la semiotica è piuttosto un modo per rendere conto del fatto che ogni oggetto, ogni evento, e ogni opera d’arte – ogni testo, nella sua irriducibile specificità – non replica significati univoci, fissi e già dati, ma è il risultato di una fine tessitura (textus, appunto) di campi di forze e di senso che si può cogliere e descrivere, per poi accorgersi che è proprio grazie a quel «veder doppio» che attinge alla struttura senza dimenticarsi della singolarità che si può comprendere meglio anche la superficie, così ricca, delle cose.

Paul Klee, Sphinxartig, acquarello su garza e carta, 1919.

Nel saggio La sfinge incompresa, per esempio, l’analisi di Sphinxartig di Paul Klee, pure rigorosamente condotta, semioticamente parlando, prima lungo il piano dell’espressione e poi lungo il piano del contenuto, non è un freddo smontaggio di figure in tratti minimi ma procede in un continuo contrappunto con il pensiero di Klee, muovendosi tra la superficie, delicata eppure così densa, del piccolo acquerello “a guisa di sfinge”, gli scritti del pittore e la letteratura critica, all’ascolto dello specifico modo in cui sensi molteplici si stratificano e collaborano tra loro nella creazione artistica.

«In un disegno raffigurante un idillio a Berna» scrive Klee nei Diari «dovrebbero essere contenuti: lo Zytgloggeguggel che canta: “chiami la mia patria” / un quartetto di ubriachi che fa una serenata a questo uccello / due polipi con scarpe di gomma che si domandano se potranno sconfiggere quei quattro o finiranno col soccombere / i rami frondosi di Berna che si curvano sopra questa scena; “Un fulmine nella notte, la vivida luce leva un grido nel sonno. Il signor Eckzhan Shneller che in casa della signora Gfeller è invitato ad un lauto pasto”. Cose del genere ora posso esprimerle con una discreta intensità e cioè soltanto con la linea, con la linea come spiritualità assoluta, senza accessori analitici, assolutamente di getto.»

Per questa ragione, annota Fabbri, per accostarsi al meglio, dall’esterno, a questa linea così ricca che non ha bisogno di «accessori analitici», «le migliori letture sono quelle che hanno esplicitato, per quanto possibile, la sottigliezza e la grazia dei dispositivi che costruiscono la “maniera” di Paul Klee. E che hanno potuto reperire non l’unicità ma la molteplicità di senso, non una generica ambiguità o reversibilità, ma la rigorosa ed esplicita stratificazione dei significati».

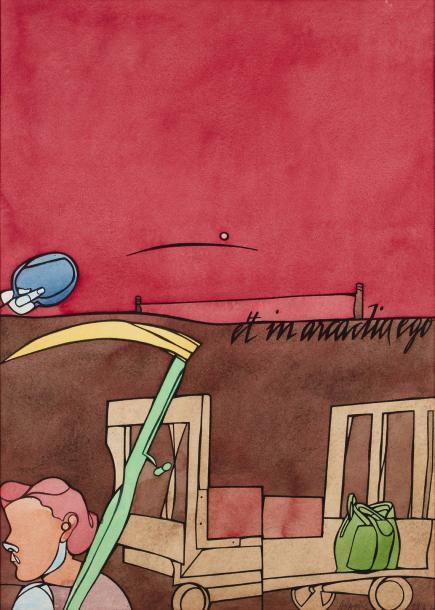

Valerio Adami, Et in Arcadia Ego, acquerello su carta, 1977.

L’incessante attenzione alla specificità delle singole opere e dei singoli autori è uno dei motori delle analisi di Vedere ad arte, ed è uno dei fili nascosti che questo libro ha il merito di aver portato alla luce così chiaramente.

Su Valerio Adami, per esempio, pittore e amico di semiologi e della semiotica, incessante combinatore di linguaggi e di segni, come nelle Sinopie, sua raccolta di taccuini, e in Et in Arcadia Ego, Fabbri si lascia andare a una vera e propria dichiarazione di poetica della sua propria ricerca: «Mi interessa, m’appassiona di più, ipotizzare o immaginare che l’attività del disegnatore, del pittore abbia un senso complessivo nel suo fare e nel suo dire su questo fare. Spetta al semiologo, alla sua maniera e ai suoi modi, intendere come Adami si serva non di un vocabolario iconologico preordinato, di unità di senso precedenti al testo, commisurate a una realtà oggettiva o soggettiva preesistente. E crei invece un lessico di segni, immanente ai suoi affreschi, quadri e disegni che sta a noi disimplicare.»

Nunzio, Sarai D’Ombra, legno, 2013.

L’opera d’arte che crea il suo mondo, che fa di ciò che esiste materiale per nuovi universi di senso, è un altro dei fili che percorrono la trama di Vedere ad arte e le riflessioni di Fabbri – che, per l’appunto, ha anche proposto una vera e propria «riconcezione semiotica» del pensiero estetico di Nelson Goodman e del suo worldmaking, e ha contributo, proprio nella direzione di una vera interdisciplinarità, a fare tradurre e leggere in Italia alcuni suoi scritti estetici, per esempio Arte in teoria arte in azione (et al. Edizioni), di cui il saggio su Goodman era appunto la prefazione.

Il senso della materia e dei materiali, dunque, non è mai dato ma piuttosto ricreato ogni volta dall’artista in un continuo corpo a corpo con essi, all’interno della sua visione creatrice, come è evidente in artisti visivi come Nunzio e per esempio nel suo Sarai d’ombra, serraglio fatto di legno combusto, di cui Fabbri scrive: «quanto al legno, esclusiva materia dell’installazione principale, Nunzio lo tratta in opposizione al piombo, a differenza di altri artisti, che impiegano il bronzo e cercano nel legname l’albero originario. Penso a Penone».

Pure le opere di Claudio Parmiggiani, celebre per le sue tracce materiche, esemplificano bene il continuo ricrearsi della materia tra le mani dell’artista: «La materiologia – non il materialismo – di Parmiggiani è stata lungamente commentata, come la sua allergia al virtuale: per lui “la lingua è dentro la materia”: “carta tela legno terra fuoco e fumo”. Io aggiungerei i corpi sottili della polvere, che possono cancellare i contorni delle cose oppure lasciarne la traccia al negativo e come per sottrazione (vedi le sue note De-locazioni)».

Sbaglia quindi chi volesse muoversi sulla superficie dell’opera d’arte interrogando ogni singolo elemento come se fosse portatore di un significato in sé, come se all’artista non toccasse che attingere a un deposito prestabilito di valori simbolici e iconologici che invece sono abili a circolare, e a trasformarsi, lungo le epoche, le culture e le espressioni artistiche.

Bill Viola, Ocean Without a Shore, installazione audio-video, dettaglio, 2007.

È il cuore del saggio su Ocean Without a Shore di Bill Viola, in cui a essere al centro delle riflessioni di Fabbri è l’acqua così come entra in gioco nell’installazione, come «operatore di rivelazione», ovvero come responsabile delle molteplici posizioni narrative che innesca nel discorso dell’opera.

«A prima vista è l’opera più facile da descrivere che uno spettatore possa immaginare: un personaggio in bianco e nero appare in fondo a un riquadro, una specie di porta; avanza verso di noi e a un certo punto viene investito da uno scroscio d’acqua; allora passa cromaticamente dal grigio a un colore dalle tinte altamente definite; guarda verso il nostro spazio e poi, dopo una pausa, si gira, riattraversa la cortina fragorosa d’acqua e sparisce di nuovo nel fondo grigio.»

Nell’installazione di Viola, mostra Fabbri, passando dalla descrizione di quel che accade all’intra-visione (prefisso che ricorre, in queste pagine) di quel che può voler dire quell’accadere, l’acqua non è la sostanza acqua; «la vecchia iconologia indurrebbe a interrogare il significato dell'acqua in sé» ma qui, invece, sono il fiotto, lo scroscio, il movimento che anima l’acqua e la rovescia sulle figure, facendole apparire e poi trascolorare.

E come leggere l’incessante trascorrere dell’acqua, dato che in Bill Viola «le tecnologie contemporanee danno tempo al tempo», legando insieme immagine, movimento e tempo? Secondo Fabbri, che nello scritto su Ocean Without a Shore entra nell’opera e allo stesso tempo, grazie alla mediazione dello sguardo semiotico, si immerge nell’immaginario dell’artista stesso, l’acqua che ritma l’installazione inscena «il prendere corpo dei fantasmi», il tornare alla vita – corporea, e tangibile – dei morti e il loro puntuale e ciclico dissolversi in una dimensione potenziale pronta a riproporli di nuovo. «I morti non sono morti», come recita un verso del componimento del poeta senegalese Birago Diop che fa da intertesto al video.

L’analisi, che nel saggio si arricchisce di molti altri elementi e si ramifica in spunti pronti a diventare altre vie di ricerca (dall’analisi dell’opposizione tra diafano e perspicuo all’emergenza dei fantasmi, da Schopenhauer a Savinio), non sarebbe però completa se non si soffermasse su quella che Fabbri definisce «l’iconologia di Viola, fisiognomica e passionale», originata dall’attenzione dell’artista per l’approfondimento della dimensione patemica delle sue figure, e più in generale per l’espressione delle emozioni umane – interesse documentato anche dalla partecipazione di Viola al seminario sulle passioni del Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities di Los Angeles (1997-1998), poi nel volume Representing the Passions (2003). È su questo piano che emerge, ancora, pur nell’onda che muove e trasforma incessantemente le figure, uno scollamento definitivo tra vita e morte, tra ciò che resta e ciò che cerca di tornare ma non può tornare del tutto.

È dunque solo all’interno di una cornice specifica, quella della singola opera e, allargando il perimetro, quella del mondo dell’artista, che torna ad avere senso, per un semiologo come Fabbri, parlare di iconologia: un’iconologia paradossalmente singolare, perché unica, e irriducibile a ogni sistema che non sia quello che, potremmo dire con un’ulteriore metafora della visione, l’opera stessa ci dà a vedere.

«Ricercare, con Fabbri, è addentrarsi nel caos quotidiano imparando a organizzare la percezione, a distinguere, a vedere oltre e altrimenti», ricorda Tiziana Migliore, allineando la ricerca al veder doppio, «oltre e altrimenti», che percorre questi saggi. «È tramandare l’idea che una forma particolare di conoscenza, la semiotica, riesce a trasformare in significazione le dinamiche opache di sistemi e processi sociali e individuali».

Sarebbe allora prezioso metterci nella sua prospettiva – quella della semiotica – e provare a continuare a lanciare lo sguardo laggiù, dove mirava Fabbri, continuando il dialogo tra saperi e scienze (umane ma anche «disumane», come amava ripetere). Tenendo fisso, come bersaglio, l’orizzonte delle immagini, ma senza dimenticare di traguardarlo attraverso il mirino dello sguardo doppio della semiotica.