Speciale

Meridiano Celati / Il mio amico Gianni Celati

Le visioni di paesi e di paesaggi, l’etnografia fantastica, l’esplorazione di mappe terrestri e di sensi corporali, il sorriso ariostesco, la rêverie funambolica e insieme critica, il teatro di voci, di fantasmi interiori e di apparizioni, le comiche e i paradossi e i tic dell’avventura, la passione del visibile mescolata alla passione per l’inverosimile, il piacere dell’affabulazione accompagnato dalla malinconia per le vite chiuse nella ripetizione: le stazioni di una scrittura come quella di Gianni Celati raccolte in un “Meridiano”. Un vento di primavera nel profluvio di romanzeria mercantile che si riversa nelle librerie.

“Leopardiani, non leopardisti”: molti anni fa, con questa esclamazione all’unisono, rivolta all’amica comune che ci aveva presentati, Gianni Celati ed io ci siamo conosciuti. Uno slittamento del sapere verso il dialogo, della conoscenza verso la relazione, del rapporto con il classico verso la conversazione con il classico sarebbe stato, in effetti, e continua ad essere, una specie di ritmo del nostro incontro. Comprendendo, nel momento del ritrovarsi – magari dopo qualche anno di lontananza – l’escursione orale su paesaggi e volti conosciuti, il commento a certe letture comuni che si trasforma di colpo in progetto di una scrittura comune, di un probabile colloquio scritto, che mai si farà e che intanto si disegna nell’aria con i suoi paragrafi trasognati, con le sue tesi e i suoi corollari via via sempre più simili a simulacri d’aria, con i suoi concetti allo stesso tempo rigorosi, incredibilmente persuasivi, e fuggitivi come le nuvole che corrono sopra di noi verso l’orizzonte, mentre passeggiamo.

Le passeggiate. Quelle con Gianni non riesco a separarle dai discorsi che le accompagnano come una necessità stessa del cammino, una sorta di vetro che aiuta a vedere meglio il paesaggio che si apre alla vista. Così nel ricordo congiungo passeggiate zurighesi – in alcune fredde mattinate ottobrine, lungo il lago – all’idea che intorno a noi, in quella che chiamiamo aria, c’è anche una particolare atmosfera, una tanatosfera, costituita da tutti quelli che più non sono in vita, le cui voci possiamo sentire, evocare: presenze di quel che è stato, presenze che in qualche modo continuano ad appartenerci nella lontananza, e nell’assenza. Trovavo verissima e insieme sorprendente quell’idea che Gianni suggeriva della tanatosfera, e pensavo anche che Leopardi avrà avuto in mente qualcosa di analogo a quell’idea quando ha scritto il bellissimo Coro dei morti, dando voce a quella lontananza estrema dalla quale l’umana esistenza appare come “quel punto acerbo / che di vita ebbe nome”. E ancora, nella fredda Zurigo di quell’ottobre, congiungo il salire verso sera lungo la strada che porta in alto – verso il cimitero dove è sepolto Joyce – e il parlare del tradurre, della sfida e dell’amore, delle peripezie e del piacere che l’esperienza del tradurre comporta, soprattutto quando si traduce un grande classico. E unisco, in quel ricordo, le ombre che sopravvengono lungo il cammino con lo stare all’ombra dell’altra lingua che è sempre l’atto del tradurre, un’ombra dove tuttavia fiorisce e prende vita e luce il nuovo testo che è la traduzione (Gianni stava per concludere il trasferimento dell’ Ulisse nella nostra lingua: mirabile replica all’opera joyciana con una lingua vivente e pulsante in tutti i suoi registri e toni e gerghi e memorie letterarie e volute popolaresche). Passeggiare senza una meta precisa aiuta a liberare pensieri: ma anche il ritorno, in questa assenza di meta, può risentirne, e così ci accadde una volta a Carpi, presi nella conversazione, di andare di strada in strada fino alla rarefatta periferia della città, pensando di tornare verso il centro, quando i campi sopravvenuti dovevano avvertirci dello smarrimento. Ma sempre da Carpi, più di recente, saremmo partiti con sicurezza – ci guidavano però due amiche del posto – verso i paesi che sono prossimi al Po. Rivedo, quel pomeriggio domenicale, le nostre soste dinanzi a una grande casa abbandonata (ah! le visioni di case che crollano!), poi nella bella e metafisica piazza di Gualtieri, dove non ero mai stato, ma che Gianni mi descrive nella sua storia, mescolando gli avvenimenti urbanistici e architettonici con i ricordi delle sue passeggiate insieme a Luigi Ghirri; poi andiamo, naturalmente, verso il Po, camminando su un argine, e vengono nel discorso le figure e le voci di quelli che accompagnarono Gianni nelle riprese sopravvenute a Verso la foce, mentre già sulle acque scende una velatura d’aria biancastra, si mescola ai riflessi viola che trascorrono, nel tramonto, da una riva all’altra e illuminano il pontile dove è attraccata, solitaria, e pensosa, una barca.

Non voglio dire, evocando camminate, che non mi tornino alla mente incontri in luoghi diversi dai paesaggi, cioè in sale, interni di alberghi o di abitazioni o di pubblici palazzi o di caffè. Eccone alcuni. Una grande stanza a Cortona, quasi tutti quelli che erano autori di un racconto nel libro voluto e curato da Gianni I narratori delle riserve intorno a un grande tavolo: un raduno di due giorni per un seminario libero, divagante e bizzarro, e Gianni che aveva affidato a me l’introduzione ai lavori, se ne stava in ascolto, e lì voleva restarsene, poi invece molti interventi lo chiamavano in causa, ed era bello seguire quel fluttuare nella stanza di idee diverse sul narrare, sulla voce, sul legame tra il corpo e il narrare, tra la conoscenza di sé e il raccontare, tra le ferite nel mondo e il tono del dire: nessun documento di quell’incontro, credo, ma forse già nell’aria prendeva forma una rivista che si sarebbe chiamata “Il semplice”. O ancora altre stanze: la sala di un palazzo storico di Frascati, e le discussioni e conversazioni con i giovani amici che avevano avviato una rivista on-line, Zibaldoni e altre meraviglie; un caffè di Parigi dove, lasciando il frastuono del Salon du Livre, un pomeriggio ci eravamo rifugiati, Gianni, Erri De Luca ed io; il cortile quattrocentesco della Facoltà di Lettere a Siena, in via Fieravecchia, dove una sera era stato allestito in gran fretta lo spettacolo: l’attore Vecchiatto, cioè Gianni stesso, recitava i suoi sonetti e amici e studenti intorno, tra le colonne del portico e sotto le fioche luci che illuminavano il dicitore; e ancora scene didattiche, quando per tre e più giorni Gianni parlava a miei studenti di traduzione e leggeva sue pagine, con gli strascichi serali sulle lunghe panche di un ristorante (un flash: stiamo ascoltando Colbert Akieudi, giovane allievo camerunense, che ci racconta di usanze del suo paese: Colbert è studioso di “sguardi incrociati” – gli sguardi di scrittori africani sull’Italia e di scrittori italiani sull’Africa – e avrebbe di lì a qualche anno dato grande rilievo, nella sua tesi di dottorato parigino, ai libri di Gianni). Ma un’altra stanza, senza pareti, e tuttavia piena di voci, in cui ci siamo incontrati, è la rivista “il gallo silvestre”, per la quale due numeri con una larga sezione intitolata Etnografie (con testi di antropologia immaginaria e non solo) sono stati suggeriti e seguiti da Gianni. Gli incontri che ho lasciato da parte sono quelli di cui dirò in una nuova sequenza, che prossimi incontri potranno arricchire di immagini, e di pensieri in quelle immagini.

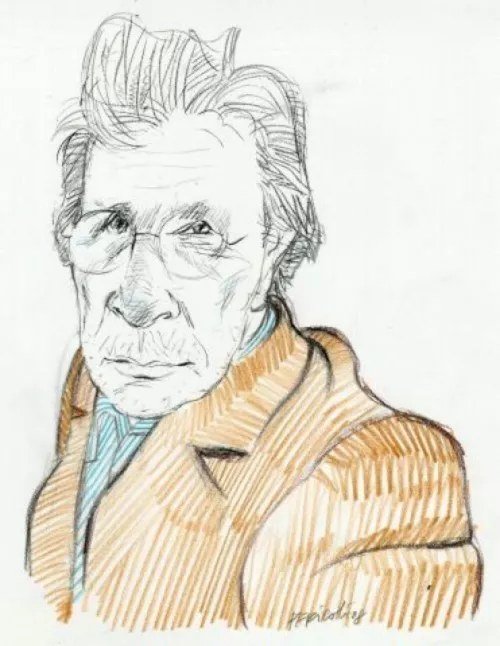

Una divagazione, come vedete. Per giungere a quello che doveva essere l’inizio e forse la sola cosa che volevo dire. Per chi ha avuto modo di conoscere o ha occasione di frequentare o incontrare Gianni Celati, la lettura di libri come la trilogia poi chiamata Parlamenti buffi, o Quattro novelle sull’apparenza o Verso la foce, o Cinema naturale o Fata morgana, o Avventure in Africa e così via, o anche i saggi, o le pagine corali da lui animate del seminario bolognese su Alice (con quelle pagine ha origine la mia fedeltà alla sua scrittura) non è separabile dal volto dell’autore, dal movimento del suo corpo, dalla sua voce. Pochi scrittori, inoltre, hanno una corrispondenza così forte tra il carattere – intendo il modo d’essere, i gesti e gli sguardi e gli affetti – e la scrittura, tra il bonheur dell’affabulazione orale e le forme narrative. Di riflesso, il piacere dell’ascolto corrisponde al piacere della lettura. Laddove il raccontare più s’avventura nelle volute d’aria del fantasticare, là più forte è l’acquisto di conoscenza.

Viene in mente una notissima espressione di Vico (scrivere, insieme, sul nesso Vico-Leopardi resta uno dei nostri incompiuti progetti): “conoscenza per via fantastica”. È naturale richiamare questa espressione mentre si leggono i libri di Gianni Celati. Una conoscenza fantastica che è poetica. Una conoscenza poetica , cioè morale, nel senso in cui il Leopardi delle Operette faceva dire al personaggio di Eleandro: “Se alcun libro morale potesse giovare, io penso che gioverebbero massimamente i poetici : dico poetici, prendendo qusto vocabolo largamente; cioè libri destinati a muovere la immaginazione; e intedo non meno di prose che di versi”.