Dracula al museo. Su Chris Burden

Azione e protocollo

Dal 10 maggio, giorno della scomparsa dell’artista americano Chris Burden, non ho smesso di compulsare i necrologi con un fastidio crescente. Della sua opera non restano altro che Shoot (1971) e Trans-fixed (1974), e la parte viene presa per il tutto. Riprendiamo da qui la faccenda.

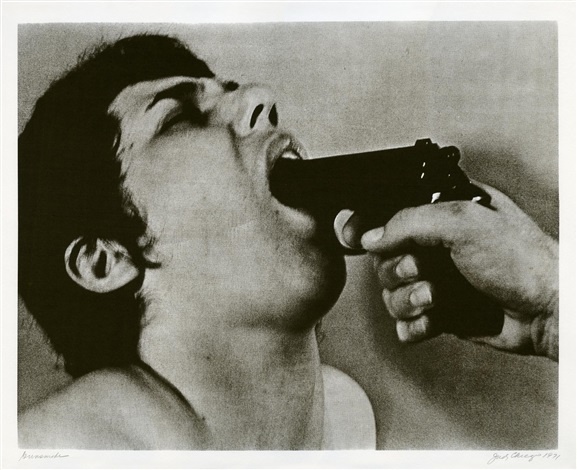

Shoot. Il 19 novembre 1971 Burden – allora studente venticinquenne all’Università di California a Irvine – è alla Santa Ana Gallery, vestito in jeans e maglietta bianca, l’uniforme di Jackson Pollock nel suo atelier. Qui sfidò e sfuggì alla morte con una sorta di suicidio assistito: alle 19:45 chiede a un amico di sparargli sul braccio sinistro (sulle prime pensava alla cassa toracica) con un fucile calibro 22, a soli quattro metri e mezzo di distanza. Fu “come se un camion mi colpisse il braccio a 130 km/h”, ricordò, “In quel momento ero una scultura”; un incidente, dirà invece al pronto soccorso. Lo stesso anno Judy Chicago – che nel 1970 inaugura alla California State University a Fresno il Feminist Art Program – realizza una litografia in cui si mostra costretta a una fellatio con la canna di una pistola (Gunsmoke, 1971). È il passaggio dai dipinti astratti con riferimenti a “falli, vagine, testicoli, uteri, cuori, ovaie e altre parti corporali”, trucco e mestruazione, alle sue azioni femministe più radicali.

da sinistra: Chris Burden, Shoot, 1971; Judy Chicago, Gunsmoke, 1971

Trans-fixed. Il 23 aprile 1974 Burden si fa crocifiggere i palmi delle mani sul tetto di una Volkswagen che esce lentamente in retromarcia da un garage per mostrarsi al pubblico. Il rombo del motore sta per il dolore dell’artista. Dopo due minuti la macchina rientra nel garage e la saracinesca si abbassa. I riferimenti religiosi non sono solo nell’inequivoca postura, ma anche nel modo di offrirsi allo sguardo pubblico, come un’annunciazione o un presagio di morte. Se Burden testa e spinge all’estremo i suoi limiti fisiologici – la body art è per lui “an examination of reality, a calling into question of what it is to exist” [da un’intervista con Roger Erbert, 8 aprile 1975] – il vero bersaglio è il pubblico, messo in pericolo nel semplice esercizio dello sguardo. Come ha ben colto Peter Schjeldahl [in “The New Yorker”, 15 maggio 2007], chi assiste alle azioni di Burden resta indeciso tra l’educazione civica che lo induce a intervenire in una situazione d’emergenza e il taboo istituzionale di non toccare le opere d’arte.

Chris Burden, Trans-fixed, 1974

Ridurre la produzione di Burden a queste due opere sintomatiche è tentacolare, e per anni ho fatto lo stesso. Ai tempi dell’università, intrippato dalla body art, esaltato da una scalmanata serata con Orlan al museo di arte contemporanea della Sapienza, rapito dalla vita e dalle opere di Fakir Musafar, Chris Burden era “quello che si è fatto sparare addosso” e “quello che si è fatto crocifiggere”. Il vertice del masochismo, della crudeltà auto-inflitta. Per alcuni era il modello del corpo post-organico, per altri uno spauracchio, crogiolo della decadenza dell’arte contemporanea (“farsi sparare addosso come opera d’arte?”).

Della sua opera circolavano letture politiche – l’estetica punk della controcultura, la reazione alla guerra in Vietnam (I Became a Secret Hippy, 1971; Atomic Alphabet, 1979; The Other Vietnam Memorial, 1991), quanto psicoanalitiche (di cui un ottimo esempio resta Contract with the Skin. Masochism, Performance Art and the 1970s, 1988, di Kathy O’Dell). In entrambi i casi si risaliva indietro alla scena primaria della sua carriera, quando restò vittima di un incidente in motorino sull’isola d’Elba. Operato d’urgenza al piede sinistro senza anestesia, durante i nove mesi di convalescenza si avvicinò alla fotografia. E nel 1972 piazzò un letto singolo con le lenzuola bianche in una galleria, restandovi ventidue giorni senza aprire bocca (Bed Piece).

Chris Burden, Bed Piece, 1972

Se quest’opera è lontana dal sensazionalismo di Shoot e Trans-fixed, continuai imperterrito a intravedere un filo elettrico tra la California e l’Austria degli azionisti, grondanti, oltre che di sangue, di un cattolicesimo romano e uno spirito sacrificale che prometteva perlomeno la risurrezione della carne. Eppure, senza entrare nei meandri delle liturgie e dei misteri orgiastici dell’Austria felix, bastava poco per accorgersi quanto poco Burden somigliasse a Hermann Nitsch. Negli spazi televisivi acquistati da Burden, che passavano come pubblicità in prime time per una settimana, vediamo non un santone, uno sciamano o un profeta ma uno studente delle belle arti brufoloso, con i baffetti e la frangetta che fa pensare alla coeva serie TV Starsky & Hutch. Certo, in Through the Night Softly (1973) Burden strisciava agonizzante in mutande e le mani legate dietro alla schiena su dei cocci di vetro stesi sulla Main Street di Los Angeles, ma non fece mai alcuna concessione al Pape Satan Aleppe come Nitsch.

Chris Burden, Through The Night Softly, 1973

Solo più tardi mi sono convinto che il cuore delle azioni di Burden è lontano dalle prime impressioni suscitate da Shoot e Trans-fixed, e che è da cercare piuttosto nella scomparsa, nell’invisibilità e nell’assenza. In Burden la body art è indissociabile dall’aspetto concettuale, come lo è l’azione dal protocollo. Shoot ha bisogno del white cube della galleria: è qui e non in un poligono che si è sparato contro un artista.

The Artist is Absent

Nel 1974 Burden viene invitato da E.F. Sanguinetti, direttore dello Utah Museum of Fine Art a Salt Lake City, a esporre nel foyer del museo. L’artista sceglie una parete con un Capriccio di Gian Paolo Panini e una Sacra Famiglia con San Giovannino, copia di un dipinto del manierista Francesco del Brina a Palazzo Pitti. Tra queste due opere, venne installato uno strano bassorilievo: un tessuto bianco (di tela o di cellophane) con la sagoma di un uomo e due candele a terra, una in direzione della testa, l’altra dei piedi. La didascalia recitava: Chris Burden, Oh, Dracula, 7 ottobre 1974 – un clin d’oeil al direttore Sanguinetti?

Chris Burden, Oh Dracula, 1974

Chi si avvicinava intuiva che all’interno di questo bozzolo non vi era una scultura giacente in marmo, ma un corpo in carne ed ossa, quello di Chris Burden. Un’opera di Chris Burden con Chris Burden dentro. “I made a large chrysalis for my body. I was mounted on the wall, replacing one of the paintings”, riporta l’artista con una matter-of-factness tipica dell’arte concettuale, e che provoca non un’anestesia estetica ma un irresistibile effetto comico. Come una crisalide o, meglio, come un vampiro nella sua bara, Burden restò immobile, senza proferire parola, appeso al muro del museo per un giorno intero durante l’orario d’apertura, dalle 9 alle 17.

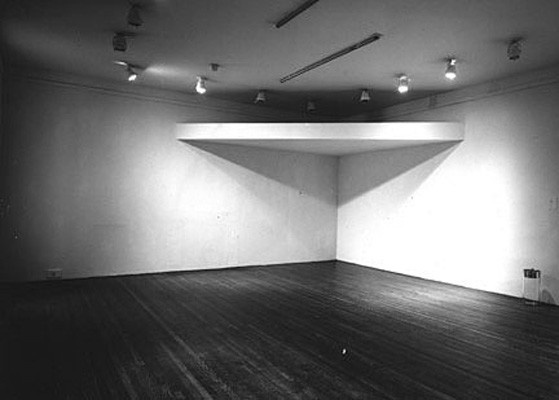

Oh, Dracula non è isolata nell’operato di Burden ma ne sviluppa con grande maturità e coerenza alcune intuizioni. Nel 1971, per ottenere il diploma di master a Irvine, restò cinque giorni (26-30 aprile) chiuso dentro un armadietto di 60x60x90 cm (Five Day Locker Piece). Nel 1975 restò disteso all’interno di una piattaforma triangolare ed elevata alla Ronald Feldman Gallery di New York (White Light/White Heat) per 22 giorni (8 febbraio-1 marzo) – immobile, isolato, invisibile, muto e a digiuno tranne un bicchiere di succo di sedano al giorno. Lo spettatore inavvertito che entrava nella galleria poteva pensare a una mostra minimalista alla Robert Morris. Ma la struttura sospesa a 60 cm dal soffitto somigliava meno a una scultura che a un cassettone. Era uno spazio abitato da una presenza nascosta, da un fantasma.

Chris Burden, Five Day Locker Piece, 1971

A differenza di Beuys, che durante i tre giorni di I Like America and America Likes Me (23-25 maggio 1974) usciva la sera dalla René Block Gallery di New York lasciando solo il povero coyote, Burden restò nel suo nido giorno e notte per tutta la durata della mostra. Burden era lì ma non si vedeva, era presente ma invisibile. Gli spettatori erano in grado di percepire questa presenza discreta? erano convinti che Burden fosse veramente lì sopra? Per Burden non si trattava di una penitenza alla San Simeone lo stilita, ma di un “microcosm for life”, una sorta di alcova post-minimalista che lasciava spiazzati gli spettatori. Spettatori all’epoca poco amati da Burden che altrove, col volto dipinto di rosso, sospeso su una piattaforma che proiettava quattro potenti fari luminosi contro l’ingresso della galleria, inveiva contro chi varcava avventatamente l’ingresso: “Get the fuck out! Get out immediately!” (Shout Piece, 1971).

White Light/White Heat fece morire di invidia l’oggi insostenibile Marina Abramovic. Prima insinuò che Burden non fosse rimasto appollaiato così a lungo, poi gli chiese se lei poteva ripetere l’azione. Burden ovviamente rifiutò. Siamo davanti a due idee diametralmente opposte di performance: da una parte il regime della visibilità e dell’esposizione di Abramovic (The Artist is Present s’intitolava del resto la mostra al MoMA del 2010); dall’altra il regime d’invisibilità e sottrazione di Burden. Chi si tiene esclusivamente a Shoot e Trans-fixed rischia di non cogliere la forza anti-spettacolare e anti-drammatica di Burden, che non ha mai ripetuto due volte una sua azione.

Chris Burden, White Light/White Heat, 1975

Quando nel novembre 2002 Abramovic si accampò per dodici giorni alla Sean Kelly Gallery di New York, installò tre enormi piattaforme aperte e sovraesposte, con tanto di telescopi a disposizione dei visitatori. The House with the Ocean View: alla casa con vista sul mare, Burden ha preferito lo scantinato (Honest Labor, 1979, Exposing the foundations of the museum, LACMA, 1986, 2008), al telescopio gli occhiali dipinti all’interno di nero (Jaizu, 1972), alla nudità dell’artista serba il sacco di tela cerata nel quale si fece chiudere e abbandonare su La Cienega Boulevard con due razzi di segnalazione da 15 minuti (Deadman, 1972, simile a un happening memorabile di Ben).

Chris Burden, Dead Man, 1972

Ora, a ben vedere, persino Shoot è meno plateale di quanto sembra sulle prime: l’unico documento che ci resta, il filmino amatoriale in super8 girato con disinvoltura dall’allora compagna dell’artista, è a bassissima definizione, in gran parte senza immagini, con poche voci sullo sfondo (“...know where you’re gonna do this Bruce?”). Pochissime anche le foto in bianco e nero. Fedele alla forza negativa della sottrazione, le sue azioni più estreme, di cui pochi sono stati testimoni, furono orchestrate così. Più numerose di quanto possa riassumere qui, Kristine Stiles ne ha contate quindici tra il 1971 e il 1982.

L’arte di scomparire

Di un’azione che passò giustamente inosservata manca qualsiasi documentazione: Disappearance Piece. In linea coi lavori precedenti, anche questo si tiene in una sola frase: “I disappeaered for three days, and nobody knew where I had gone”[vd. Erbert, 1975]. Per diventare l’uomo invisibile per tre giorni, dopo esser stato Dracula, il fantasma e altre figure anti-eroiche, per praticare fino in fondo quell’arte micro-politica di scomparire, su cui è rivenuto recentemente Pierre Zaoui (L’Arte di scomparire, il Saggiatore, Milano 2015), si chiuse nella stanza di un motel. Burden fu così diligente che in quei tre giorni visse come se fosse morto, senza leggere, mangiare né vedere la televisione. “Actually, all I did was check into a motel. But it was a funny thing: I didn’t feel I could do anything during those three days. I didn’t read, or eat or even watch television”. Con una logica ferrea conclude: “How could I, when I’d disappeared?”. Già, come diavolo poteva leggere, mangiare o vedere la televisione se era scomparso?

Sparato o crocifisso, bersagliato o chiuso a chiave, affogato (Velvet Water, 1974) o incendiato (Fire Roll; Icarus, 1973), perforato (Back to You, 1974) o buttato giù dalle scale (Kunst Kick, 1974), tagliuzzato col vetro o folgorato con scariche elettriche (Doorway to Heaven, 1973): Burden ce l’ha messa tutta per scomparire. Prima di concludere che ce l’ha fatta meglio guardare l’orologio: potrebbero mancare pochi minuti allo scoccare della mezzanotte...