Un artista racconta Ground zero / Vari abissi

Quando nel 2006 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino mi disse che il tema del progetto personale per il quale sarei stato invitato a partecipare a una mostra per l’anno successivo, sarebbe stato l’ambiente, e il nome della mostra Ambient Tour, non la presi benissimo. Con l’ambiente inteso come questione verde non c’entravo nulla e l’ecologia mi ha sempre annoiato; se sono stato uno dei primi a raccogliere la carta per la raccolta differenziata, è perché la separazione dei materiali in diverse categorie, il loro impacchettamento e la conseguente pratica per lo smaltimento mi hanno sempre dato un senso di efficienza, organizzazione e un piacere che ha a che fare con un’idea di archivio che ho sempre indagato: si mette a posto sia perché c’è sempre disordine, sia perché si cerca sempre un nuovo ordine delle cose (e l’artista in fondo non fa questo?). Ho sempre pensato alla Natura come una gran brutta cosa e sono sempre stato consapevole che la cultura da cui provengo, l’amato Occidente, abbia certo perpetrato un grande scempio e dei crimini orribili, anche se difficilmente sarebbe stato possibile fare diversamente. Da post-ebraico-cristiano sono comunque soddisfatto di questo lavoro, anche se c’è un lato molto sporco e con parecchio sangue versato.

Certo è che se abbiamo sconfitto molte malattie e neutralizzato batteri, virus e organismi complici, poi diventa difficile essere attenti ad altri essere viventi importanti per l’equilibrio dell’ecosistema. Voglio dire che quando si ha in poppa il vento del ...siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare... per parecchi secoli, insieme a progressi e lumi, poi diventa arduo, di colpo, cambiare gioco. Credo, grosso modo, che l’arte sia in estrema opposizione alla Natura – non ho mai compreso la Land Art –; alla fine è per la grande civiltà romana che abbiamo iniziato a distruggere tutto. Per la mostra Ambient Tour mi rimboccai le maniche e pensai all’ambiente di immagini del mio habitat psicologico che evocò subito il mare vissuto e pensato come uno dei peggiori luoghi. Il mare blu, blu scuro, scuro-scuro, quasi nero, gli abissi profondi che solo a pensarli stordiscono.

Già da bambino non riuscivo a tenere aperto un libro sugli animali con una grande balena nel mare, mi dava le vertigini, era di una grandezza anormale, mi ricordava le cose che stavano sotto, le profondità abitate da mostri marini e che forse erano già inquinate da fantasmi familiari. A ben pensarci i miei contatti con la Natura sono stati sempre a tinte ambigue e non semplici. Ricordo bene che a vent’anni feci un lungo viaggio a Ceylon e poi alle isole Maldive, su barche di pescatori in atolli paradisiaci da Robinson Crusoe con un mare da Muratti Time. Eppure sulle spiagge dolci e bianche, dove i colori erano più morbidi della spiaggia e l’acqua chiara e compiacente, c’era, nonostante tutto, qualcosa di sinistro, aleggiava qualcosa di negativo e desolante. Era sua maestà la Natura in tutta la sua silenziosa sovranità. Passeggiavo con l’acqua a mezza gamba fino alla fine dell’atollo, poco più avanti il celeste chiaro tendeva all’azzurrino per poi virare al blu, sempre più blu. Rimanevo inebetito a contemplare tale scenario talmente magnifico da sembrare irreale, finto e infine inquietante. Era un blu scuro che presentava l’inizio del baratro, dell’abisso.

Era una Natura muta, sorda, impassibile che avrebbe permesso a fratello mare di inghiottirti dolcemente fra flutti sinuosi e acque fresche nel suo silenzio stordente che giocava solo con qualche fruscio del vento e delle foglie di palma in un luogo di infiniti. Una situazione piacevolmente subdola, una sensazione ingannevole.

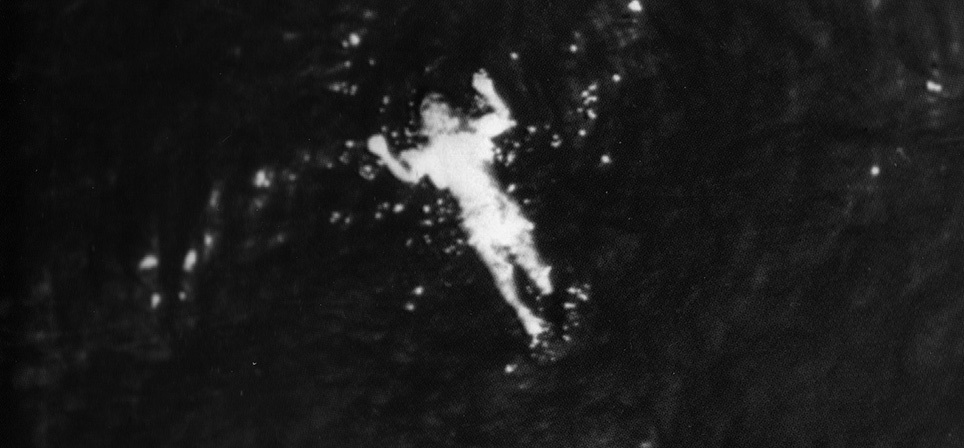

Cercando più indietro affiorò un’altra immagine,

quella del 29 giugno 1980, che vidi su " Il Resto del Carlino" che leggevano i miei nonni in vacanza, sull’Appennino Pistoiese. Avevo 13 anni e nella casa di Pavana ci andavamo ogni anno per tre mesi. La scuola finiva i primi di giugno e iniziava il primo ottobre. La casa di Pavana, un villino dei primi del 900, rappresenta una specie di soffitta psicologica. Isolata dal giardino intorno e dai suoi 12 tigli, è una casa sempre uguale, con le stesse cose da sempre che ricordano momenti che solo a Pavana riprendono a scorrere ogni volta nella mia mente. Tempo fa iniziai a scrivere su quella casa e iniziai con questa frase: i ragni urlavano nelle siepi. Erano le siepi di bosso verde scuro, una volta modellate con cura e ora quasi abbandonate. L’immagine sulla prima pagina del Carlino era una foto in bianco e nero (allora i giornali non stampavano a colori) con un manichino bianco – ma era uno dei primi cadaveri affiorati – e il mare nero come il fondo di un pozzo, un rettangolo di abisso anonimo come è anonima la Natura che rende tutto anonimo e fa scorrere tutto senza pietà e ricordo. È come se questa foto avesse reagito con l’ambiente domestico e le vicende familiari, ammantandosi di varie immagini che poi rilasciano, nel tempo, a poco a poco, una scia di flash che, non si sa quando e come, ogni tanto mi si accendono ed emergono per un contatto casuale fra luoghi, visioni, ricordi, rumori…

C’è una forte analogia fra la figura dell' immensa balena che non stava nelle pagine del libro e l’aereo: entrambi sono sproporzionati, di una grandezza non percepibile, di una scala che mi ottunde; la loro mole allaga i miei sensi. Quando sto per salire su un jet dalla scaletta, sento lo stesso turbamento di quando ero bambino davanti al libro-problema. L’enorme pancia bianca e i suoi folli criteri, quasi captassi un collasso improvviso su di me, mi disturbano. Il ventre quasi epidermico e organico è mostruoso, forse ha tutte le budella dentro. La faccenda della Strage di Ustica è così diversa dalle altre: un aereo che incontra il mare è spaventoso e lo è ancora di più se la carcassa viene ricostruita ed esposta. Ed è stata un’altra foto,

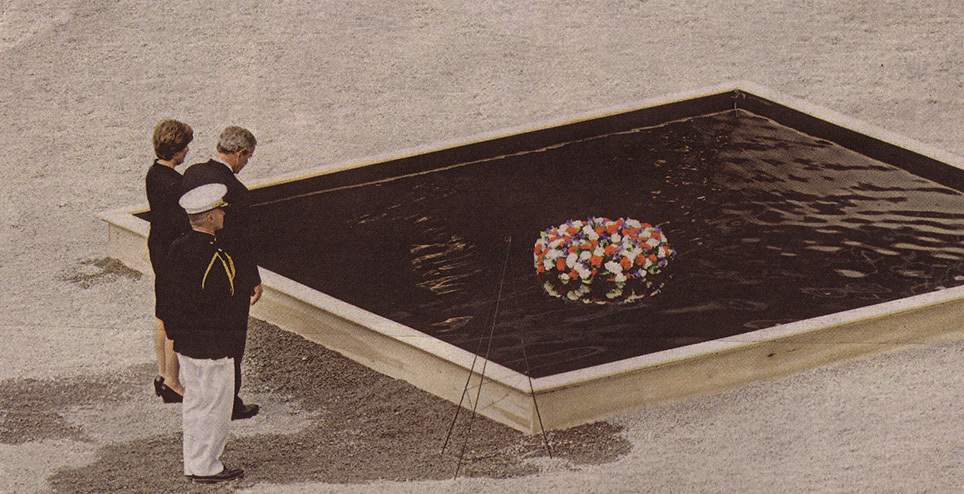

sempre su un giornale, questa volta americano, quella della cerimonia commemorativa del 5° anniversario dell’11 Settembre 2001. Ero a New York e per la strada vidi vari quotidiani con un rettangolo nero. Era una vasca non tanto grande col fondo nero e l’acqua nera anche se la foto era a colori. Un pezzo di abisso dove il Presidente Bush con sua moglie e un militare in uniforme stanno in raccoglimento. Sono tutti e tre su un terreno ghiaioso, è il fondo di Ground Zero oramai ripulito dal crollo delle Torri Gemelle, è il punto dove sorgerà il monumento all’11 Settembre. L’America ha scelto di ripartire da un buco nero, da una vasca oscura di pochi metri quadrati. La breve cerimonia prevedeva di adagiare sul piccolo abisso una corona di fiori che galleggerà senza dimora come se fosse in mare aperto. In uno dei luoghi più artificiali del pianeta, più urbanizzati, più moderni, si cerca un’idea di un nulla nero, un pezzo di mare senza vita scuro, si cerca di ricostruire un luogo oscuro e anonimo dove possa galleggiare senza fine una corona di fiori con l’idea che un giorno marciranno in bocca ai pesci. Le cose che emergono dal mare hanno un non so che di artificiale, di immaginario.

Dopo che vidi la foto del pozzo nero, cercai di ricomporre qualche parte delle tante immagini che aveva generato: mi apparvero vasche, giardini,

orti botanici, fontane, il mare nel cassetto, acquari, tutto quello che avevo visitato con mia madre nei nostri infiniti viaggi, tutto ciò che avevo notato da bambino e che era tutto quello che avevamo escogitato nella nostra storia di questa parte di mondo nell’infinita lotta per cercare di avere la meglio sulla Natura. L’opera che presentai si chiamava Giardino d’Inverno

e consisteva in una vasca composta da tre vasche da bagno tagliate, risaldate e impermeabilizzate e poggiate su una specie di struttura con un delizioso gioco di ringhiere assemblate in ferro battuto. La piccola piscina nera era sollevata da quattro angoli verdi, dei vasi di aspidistre, una della piante che amo di più. Sono piante ornamentali (che concetto sublime, le piante che esistono solo per ornare!) con lunghe foglie scure, che rifuggono la luce e prediligono gli interni bui, di case e vecchi palazzi. Le aspidistre, come le ortensie, sono antiche, desuete e amano l’ombra; sono gli ornamenti delle case psicologiche, delle istituzioni di un periodo della mia vita, dove gli usi della religione s’impastano con le faccende mondane, di famiglia, insieme alle angosce e ai capricci della borghesia. Mia nonna Tosca è stata un’eccellente interprete per 99 anni di questo mondo dove ogni cosa aveva un suo posto preciso e dove si doveva sapere, fin da subito, le regole per starci.

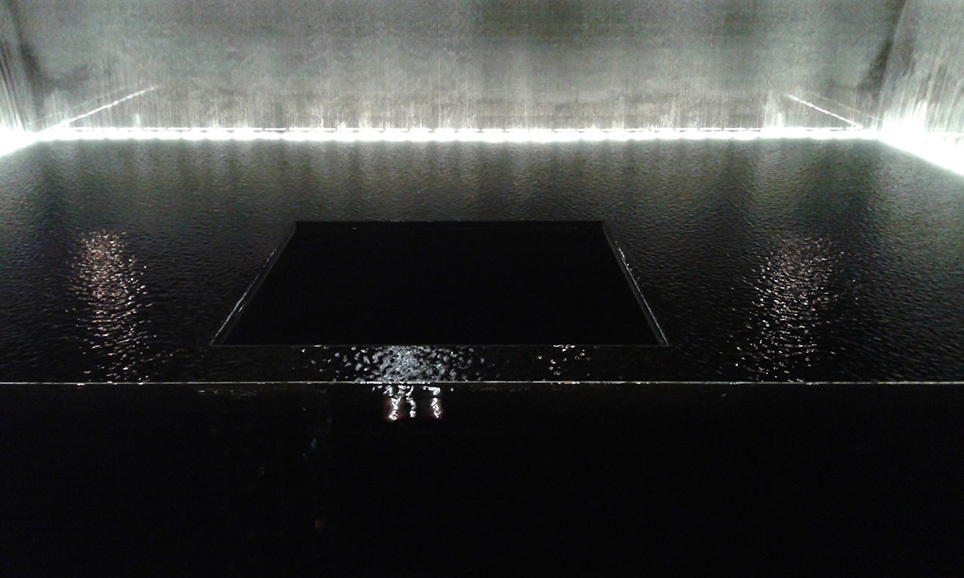

Le due vasche nere del 9/11 Memorial sono un abisso otturato che ricorda il luogo sacro dove sorgevano le Twin Towers con un vuoto artefatto, unica fontana dove l’acqua non zampilla ma s’inabissa, una cascata censurata dentro una voragine nera, levigata dalla pulizia del gusto minimal. Questi buchi sono diventati l’origine degli Stati Uniti e i due grattacieli i piloni immaginari che sostenevano il cosmo del paese.

Tutto gira, come un gorgo… il mare nero, il DC 9 dell’Itavia, l’aereo – la più grande macchina-artificio piena di snack e salviette profumate – che viene giù e s’inabissa in una zona limite per i radar di allora, nel cuore del Tirreno, in uno dei punti più profondi, i manichini che galleggiano, come le corone di fiori nelle vasche nere che ricordano le Torri Gemelle, distrutte sempre dagli aerei – coi loro ventri lucidi – che entrano puliti e chirurgici, per poi esplodere in uno sfondo di cielo azzurro-azzurro come il mare delle Maldive. È una catena di flash che si accende ogni volta e che mi porta a quella balena delle vertigini, che il mio sguardo non poteva sostenere.

Anche in un sacchetto di una popolare catena di supermercati stampato su plastica, – di quella che soffoca i pesci – con un inchiostro bluastro, c’è una specie di poesia-preghiera che dice che le Torri sono nella nostra mente e nei nostri cuori, insieme ai nostri abissi.