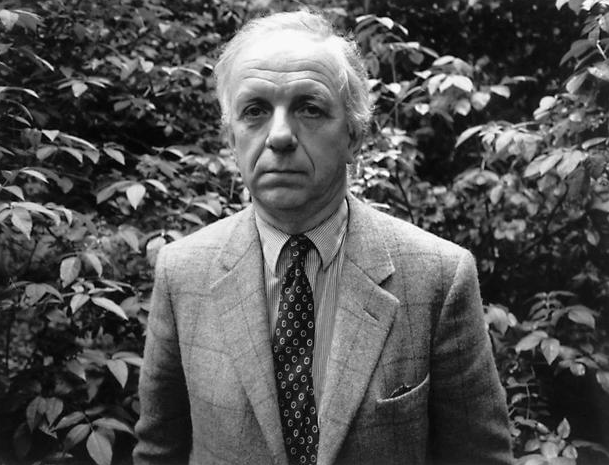

Guardare altrimenti / Un ricordo di Hubert Damisch

Viaggio a Orvieto

Hubert Damisch scruta lungamente il ciclo di affreschi sulle storie degli ultimi giorni di Luca Signorelli. Ha smesso di contare le volte che è venuto qui alla cappella San Brizio nel Duomo di Orvieto. Da una decina d’anni lavora a un libro su questi affreschi che, inspiegabilmente, non riesce a portare a termine. “Ecrire c’est gommer”, scriveva Paul Valery in un passo ripreso da Damisch in Traité du trait (Édition de la Réunion des Musées Nationaux, 1995). Di più, licenziare un testo è farsi violenza, una vera e propria deiezione.

Se nel 2013 Damisch considera il libro su Signorelli quasi concluso, si conosce giusto un estratto, il primo capitolo, pubblicato nel 2003 (La mise du sujet). Il progetto costituisce il terzo volet di quella che Damisch chiama “iconologia analitica” – che tiene assieme iconologia e psicoanalisi –, dopo Le Jugement de Pâris (Flammarion, 1992) e Un souvenir d’enfance par Piero della Francesca (Seuil, 1997) sulla Madonna del Parto, con un titolo che parafrasa il saggio di Freud su Leonardo da Vinci.

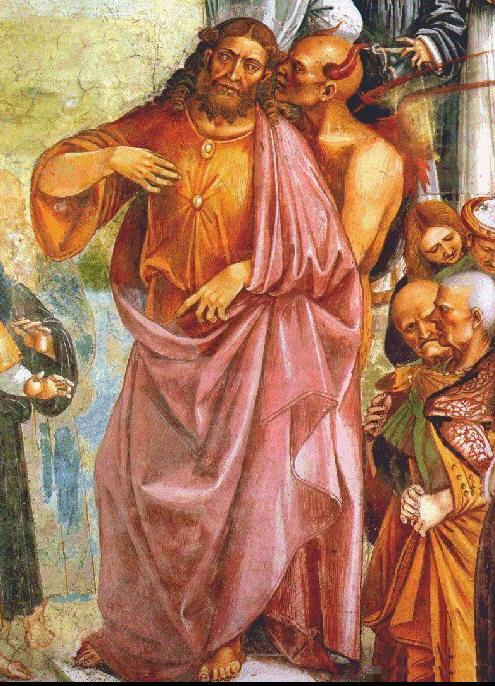

Lo zampino di Freud segue Damisch anche a Orvieto: qui, nell’estate 1897, Freud resta colpito dal Giudizio Universale e dalla predica dell’Anticristo di Signorelli. Nelle prime pagine della Psicopatologia della vita quotidiana – decisive per la formazione di Damisch –, Freud confessa la sua terribile amnesia che lo porta a confondere il nome di Signorelli con Botticelli e Boltraffio. Una dimenticanza al cuore dell’autoanalisi di Freud che nasconderebbe, di fatto, preoccupazioni legate all’elaborazione del lutto, alla nascita e alla sopravvivenza, alla morte e alla sessualità.

Damisch, è chiaro, non sta scrivendo l’ennesima monografia su Signorelli, al punto che ha deciso d’includervi lo scambio epistolare con lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro sull’argomento. Una vecchia conoscenza, risalente al 1963 quando Damisch compie il primo viaggio negli Stati Uniti. Dopo un abbrivo difficile, simpatizzano al punto che Schapiro lo introdurrà al milieu americano e lo inviterà a trascorrere le estati nella sua casa nel Vermont. Disegnatore finissimo, tratteggerà persino un ritratto di Damisch recentemente ritrovato.

Negli States, del resto, Damisch non è sconosciuto: collabora con la rivista “October” sin dal 1978; col suo ex-allievo Yve-Alain Bois e la giovane Rosalind Krauss stabilisce un solido sodalizio intellettuale, al punto che i tre si leggono mutualmente i loro articoli prima di pubblicarli.

Davanti alla pittura di Signorelli emerge una preoccupazione costante di Damisch: “Cosa è in gioco in un’opera? Su cosa apre? Cosa permette e rende possibile?”. O come chiederà a Umberto Eco in occasione di un ciclo di conferenze al Louvre: “Cosa fa opera nel tuo lavoro? Cosa per te fa opera?” (come ricorda Patricia Falguières). Così in Dubuffet, in cui riscontra una “forte compulsione a fare opera”. Damisch non scrive sulla o attorno alla pittura ma, più radicalmente, “pensa con la pittura”. Fedele a un suggerimento di Jean-François Lyotard, considera l’opera d’arte non come una conseguenza o un risultato ma come un punto di partenza. Tante pagine di Damisch s’inscrivono così nel chiasmo: “dare forza di pensiero a un dipinto” e “dare forza di pittura a un pensiero”. Al punto che la storia dell’arte diventa il lavoro dell’arte su se stessa.

Il libro di Damisch su Signorelli avrà la forma – poco accademica – del diario. Un tono personale se non intimo già sperimentato in Voyage à Laversine (Seuil, 2004), resoconto delle sue visite vicino Chantilly nello studio di François Rouan. Un pittore che interessava Jacques Lacan così tanto che lo psicoanalista suggeriva all’artista come e cosa doveva dipingere – la treccia, il nodo borromeo –, in linea col suo (di Lacan) pensiero topologico. Come gli rimproverava Damisch, Lacan si era così fatto sfuggire un’occasione per comprendere i meccanismi specifici che regolano l’arte di Rouan. L’arte contemporanea è stata del resto la nemesi di tanti intellettuali francesi che, nei loro “pezzi d’occasione”, hanno preso le arti visive come illustrazione di tesi confezionate altrove, al riparo dal mondo visivo.

Damisch invece non smette di lavorare su un manipolo di artisti contemporanei quali Jean Dubuffet, Mondrian, Jackson Pollock. Sugli ultimi due i primi saggi risalgono alla fine degli anni cinquanta, fino a costituire l’ossatura di Fenêtre jaune cadmium (Seuil 1984). Di Dubuffet, incontrato nel 1961, curerà l’edizione degli scritti per Gallimard (quattro volumi, due nel 1967, due nel 1995). E l’ultimo libro di Damisch raccoglie il carteggio trentennale con l’artista (Hubert Damisch-Jean Dubuffet. Entrée en matière. Correspondance 1961-1985. Texte 1961-2014, JRP Ringier/La maison rouge 2016).

Come Roland Barthes, anche Damisch sperimenta la scrittura biografica in età matura: in Le messages des îles (Seuil 2011) la parola “fiction” è presente sin dalla copertina. Non sfuggirà la dedica a Italo Calvino, conosciuto da Damisch alla fine degli anni cinquanta e frequentato quotidianamente a Villa Medici a Roma. È il 1985, Calvino sta lavorando alle incompiute Lezioni americane e Damisch gli promette che non scriverà mai romanzi – una promessa mantenuta fino al 2011!

Damisch non visita regolarmente la cappella San Brizio solo per motivi di studio, ma anche in occasioni delicate quali la scomparsa di persone care – una sorta di art therapy. A volte le immagini strazianti del Purgatorio gli ricordano quelle della Shoah, altre volte le immagini cruente dell’inferno quelle del fondamentalismo islamico. Paragoni estemporanei? No, perché – un tratto cruciale del metodo Damisch – è solo a partire dalla nostra condizione del presente che si può studiare la pittura del Rinascimento italiano.

Luca Signorelli, Anticristo.

Al riguardo, basta una citazione di Walter Benjamin: “Infatti non si tratta di presentare le opere in correlazione con il loro tempo, ma proprio, nel tempo in cui sono nate, di presentare il tempo che le conosce” (“Storia della letteratura e scienza della letteratura”, 1931: in Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, Einaudi 1973). Effetti d’intempestività già presenti in Nietzsche come in Aby Warburg, Carl Einstein, Marcel Mauss, Marc Bloch e, più di recente, Georges Didi-Huberman.

Insomma, negli affreschi di Signorelli si tratta di volgere lo sguardo tanto ai dipinti che al soggetto che li guarda. Praticare la storia dell’arte vuol dire mettere in gioco l’inconscio. O, per evocare due nozioni deleuziane, non si darà critica senza clinica.

Viaggio nei grovigli della scrittura

Storico dell’arte e filosofo – che, concretamente, vuol dire non essere considerato acclarato storico dell’arte tra gli storici dell’arte di professione né acclarato filosofo tra i filosofi di professione – Damisch non ha mai voluto fare scuola. Non è un segreto che i suoi allievi hanno avuto difficoltà a trovar lavoro, e che il suo lessico critico – da “oggetto teorico” a “iconografia analitica” – non si è imposto, al pari di altre nozioni, meno rigorose, degli studi visuali.

Come Damisch ribadisce fino agli ultimi anni della sua vita, davanti all’arte non c’è sistema, non c’è metodo, non c’è catechismo, non c’è programma, non c’è definizione né grandi interpretazioni. Un buon sistema è, a conti fatti, quello che ci permette di fuggire dal sistema stesso. Bisogna prendere il rischio di esporci all’arte, di rimetterci all’arte per vedere quello che ci fa dire e pensare.

La scrittura di Damisch rispecchia bene questa posizione. La sua unità di misura è la frase: “M’interessa meno scrivere libri o articoli, che delle frasi. La frase è per me il luogo della battaglia, ma di una battaglia che aspira meno a distruggere l’altro che a fagocitarlo” (1976). Per Émile Benveniste la frase “costituisce assieme l’unità inferiore del discorso e l’unità superiore della lingua”, una giunzione di questi due registri.

Come ha sperimentato chiunque si sia cimentato con i suoi libri, leggere Damisch richiede uno sforzo da parte del lettore. Il lettore s’imbatte in frasi lunghe una pagina, tipiche di chi ha cominciato a scrivere prima degli schermi del computer. Perché alcuni periodi non entrano in una schermata ma solo nel pensiero dell’autore, in uno spazio mentale dove può percorrerli da capo a piedi. Le sue frasi sfuggono alla lettura lineare.

Luca Signorelli, Resurrezione della carne.

Appena giunti al punto si torna indietro, si riviene sui propri passi per leggere gli incisi saltati per non perdere il filo, si ricostruisce il senso complessivo, sciogliendo i nodi di un grumo sintattico quanto concettuale. “Si lanciano delle reti… si raccoglie sempre qualcosa.”

Leggere Damisch vuol dire entrare nel labirinto, non diversamente dalle texturologie di Dubuffet o dai grovigli di Pollock, in cui la figura fa il possibile per non essere dissolta del tutto nello sfondo.

La scrittura tortuosa di Damisch restituisce l’attività del suo pensiero inquieto che non cessa di problematizzarsi davanti alle opere d’arte. Queste resistono a essere addomesticate nell’imbolsita scrittura accademica, buona per passare gli esami all’università, pessima e alla fine deleteria per tenere viva la passione per l’arte.

Non diversamente, Damisch preferisce esporre le sue ricerche in corso nei suoi seminari all’EHESS (un istituto di scienze sociali e non un dipartimento di storia dell’arte), prima nella sede di rue de Varennes (vicino al Musée Rodin), poi in quella di rue de La Tour (vicino al Musée de l’homme). Attorno a un tavolo sovrastato da una coltre di fumo di sigaretta, Damisch parla fitto, dividendo l’esposizione in due parti, ciascuna su argomenti così disparati quali la prospettiva nella prima e l’americanismo e la modernità nella seconda.

Luca Signorelli, Cappella di San Brizio, Apocalisse.

Indipendentemente dal soggetto, Damisch non si stanca di mettere in questione la storia dell’arte. Qual è la relazione tra arte e storia? cosa vuol dire la storia quando si parla di arte? “Se c’è storia, di cosa è la storia?”, come si chiedeva Benveniste in un passo riportato da Damisch in L’origine della prospettiva. Cosa fa storia in un oggetto, come lo fa e entro quali limiti?

Come trasporre il concetto di struttura in un’opera d’arte?

Storia e teoria diventano così come i due fuochi di un’ellisse. Che un’opera d’arte sia un oggetto teorico vuol dire che funziona secondo norme che non sono storiche, che non è sufficiente scrivere la storia di un problema visivo per risolverlo. Ci sono domande poste in termini storici che non possono essere esaurite storicamente. Ma alcune opere d’arte hanno la capacità di produrre teoria, ovvero di porre un problema e, allo stesso tempo, d’indicare un modo per uscirne. E il senso di un’opera non è in quello che rappresenta ma in quello che trasforma o che non mostra e a cui si oppone, secondo la grande lezione di Lévi-Strauss (La via delle maschere, Einaudi, 1985).

In definitiva, l’opera d’arte è “un oggetto in grado di suscitare più pensieri di quelli che vi sono contenuti […], che mantiene un senso fuori dal suo contesto storico”. A tanto si spinge Damisch, in un passo di Merleau-Ponty riportato ne L’Origine della prospettiva (Guida, 1992) e, come puntualizzava divertito Damisch, scomparso nell’edizione economica.

Luca Signorelli, Cappella di San Brizio, Dannati all'inferno.

Il debito verso Merleau-Ponty risale al loro incontro nel 1955 quando Dasmich è studente alla Sorbona e allo stesso tempo sassofonista jazz (ne fa cenno Georges Perec in La vita istruzioni per l’uso, Rizzoli, 1984). Per impressionare il filosofo francese gli infligge un dotto exposé su Maurice Blanchot, al termine del quale Merleau-Ponty taglia corto: lei si diplomerà sulla filosofia delle forme simboliche di Ernst Cassirer, dove è questione di linguaggio, mito e inconscio, che ha tra l’altro influenzato un certo Erwin Panofsky. Nessuno all’epoca lo conosceva in Francia. “In pochi minuti, [Merleau-Ponty] aveva capito a cosa aspiravo e ciò cui dovevo consacrare più di dieci anni di lavoro”, gli riconoscerà Damisch. Parallelamente segue, all’ École pratique des hautes études, Pierre Francastel, seppure questi digerisca male gli articoli su Tel Quel, le citazioni di Barthes, la lettura di Panofsky o la frequentazione di Meyer Schapiro del suo allievo.

Luca Signorelli, Cappella di San Brizio, Separazione delle anime.

Damisch pratica una storia dell’arte eccentrica, in cui le trasgressioni disciplinari sono la norma. Siamo lontani dagli storici dell’arte francesi, impegnati in miracolosi salti mortali per ripararsi dal tornado culturale che ha coinvolto tutte le scienze umane: l’antropologia, la sociologia, la filosofia, le scienze sociali, la letteratura e la critica letteraria, la psicoanalisi, la linguistica, la semiotica e lo strutturalismo, la storia delle scienze. Arroccata nella cittadella della filologia o della filatelia d’antiquariato – “antiquarian philately”, l’espressione è di Yve-Alain Bois –, la storia dell’arte si è estromessa così dalla French Theory. Al contrario Damisch, senza scegliere tra fenomenologia e strutturalismo, tra Merleau-Ponty e Lévi-Strauss, dimostra a che punto la loro sinergia generi una polveriera teorica per cogliere l’intelligenza delle opere d’arte.

Luca Signorelli, Cappella di San Brizio, Dannati all'inferno.

Viaggio a Londra. Un ricordo

Hubert Damisch è scomparso il 14 dicembre scorso e non so a che punto era il manoscritto su Signorelli. L’ultima volta che l’ho incontrato non era in un’aula universitaria o in una mostra ma, inaspettatamente, alla Gare du Nord, sul mezzanino della stazione dell’Eurostar diretto a Londra. Un luogo ibrido, dove la stazione ferroviaria sembra un aeroporto, con la doppia frontiera franco-inglese e i varchi per i controlli di sicurezza. Assistito amorevolmente dalla compagna Teri – produttrice e regista di film sull’arte –, Damisch si muoveva a fatica. Non me la sono sentita d’interrompere un momento così intimo in un luogo come le stazioni che, dell’intimità, sono l’opposto.

Damisch amava viaggiare in treno. Preferiva le stazioni di transito alle stazioni di testa, in cui l’origine si sottrae e ci si sposta giusto da un punto all’altro – decisivo è il movimento. Di questo e altro discorreva sul Thalys Parigi-Amsterdam, in cui è ambientato il documentario di Teri Wehn Damisch, Hubert Damisch Déplacé (2013).

Non avendogli rivolto la parola rimasi in preda al dubbio: cosa andava a fare a Londra Hubert Damisch? Quale mostra andava a vedere? una di arte antica, moderna, contemporanea, occidentale, cinese? di pittura, disegno, scienza, design, architettura? Tanti erano i suoi interessi che era impossibile azzardare previsioni. Preso in tali vane elucubrazioni, non mi ero reso conto della chance che avevo avuto: incontrare in una stazione ferroviaria un “filosofo déplacé”, come diceva di sé Damisch, ovvero un pensatore dislocato, non al suo posto. E che destinava lo stesso trattamento ai concetti che manipolava.

Damisch amava queste parole: déplacé, échappée (fuga), dénivelé (dislivello, che ritroviamo in un suo libro: La dénivelée: à l’épreuve de la photographie. Essais, Seuil 2001). Composte a partire da verbi, indicano un’azione in procinto di prodursi, come nei tempi progressivi dell’inglese.

Il viaggio non è una mossa di scacchi, lo spostamento di un pedone da una posizione all’altra sulla scacchiera, per usare un’immagine cara a Damisch riguardo alla pittura. Con un glissement tipico della lingua francese, “se déplacer” diventa “se dépasser”, lo spostamento un superamento di sé, una spinta a guardare le cose altrimenti. Ecco, al contrario del celebre adagio, per Damisch “partire era un po’ vivere”.