Sessant’anni di televisione (e di società) / Intervista impossibile a Umberto Eco

È appena uscito, per la Nave di Teseo, il volume di Umberto Eco Sulla televisione (a cura di Gianfranco Marrone, pp. 533, € 22) , che raccoglie pressoché tutti i testi che, nel corso della sua carriera intellettuale, Eco ha dedicato alla televisione, al suo linguaggio, alle sue forme di comunicazione, ai suoi esiti culturali, estetici, etici, educativi e politici. Questi scritti, molti dei quali quasi inediti, coprono un arco di tempo molto ampio che va dal 1956, anno in cui in Italia vengono messe in onda le prime trasmissioni, al 2015, periodo in cui il mezzo televisivo, per svariate ragioni, non può più dirsi di massa né, forse proprio per questo, può più essere considerato come dominante nella produzione e nella trasformazione della cultura sociale. Si tratta di testi di varia natura, da veri e propri saggi scientifici a singole analisi di trasmissioni, personaggi o situazioni, da interventi a caldo sino a report di ricerche empiriche, da risposte a questionari ad articoli giornalistici, ivi compresi alcuni scritti di fiction.

Mi scusi, professor Eco: vorrei proporle un’intervista; ho visto che è uscita una grossa raccolta di suoi scritti sulla televisione, ci sono dentro cose molto belle; e, poi, è uno spaccato di storia italiana e non solo italiana…

Mio Dio, non bastavano le centinaia di interviste che ho rilasciato in vita, adesso anche le interviste impossibili… che fra l’altro, ho inventato io, con Manganelli, Arbasino e gli altri… Ci divertivamo moltissimo. E adesso mi vuole sottoporre a una specie di contrappasso!

Ma no, professore, niente di tutto questo. L’intervista sarà pure impossibile, ma è pur sempre in un mondo possibile, questo qua, quello in cui ci stiamo parlando…

Anche i mondi possibili li ho inventati io. O meglio, li ho importati dalla logica nella semiotica e nella teoria letteraria. Ma comunque, dato che vuol parlare di televisione, le concedo con piacere questa intervista impossibile. Mi faccia solo spegnere l’apparecchio, o, no, anzi, mi faccia bloccare il programma dal telecomando, continuerò a vederlo più tardi.

Posso chiederle che cosa stava guardando in tv?

Vecchi film, e tante trasmissioni della tv in bianco e nero. Maigret, Il tenente Sheridan, Campanile sera, anche molti Caroselli. Delle cose contemporanee, tra le poche cose che danno qua, mi prende ogni tanto qualche serie poliziesca. ….

Professore, in sessant’anni di carriera in cui s’è interessato di moltissime cose, in cui ci ha insegnato a leggere di tutto, dalla filosofia medievale alla semiotica, da Porfirio a Ian Fleming, da Nerval a Saussure etc., e in cui ci ha addestrato a studiare con pari dignità accademica i prodotti dei media di massa (letteratura d’appendice, fumetti, canzoni di consumo…), lei non ha mai smesso di guardare e di studiare la televisione, ora per rilevarne le strutture comunicative, ora per criticarne le scelte ideologiche, ora per additare i modelli di comportamento che essa ha prodotto nel corso della sua storia, ora per sollevare i problemi politici che essa ha spesso posto. In Italia e non solo. Posso chiederle come mai?

La risposta più semplice da dare è quella per cui s’è trattato di un caso. La televisione italiana ha cominciato le sue prime trasmissioni nel ’54, e dal ’57 è andata in onda tutto il Paese. Erano gli stessi anni in cui, appena laureato, cominciavo i miei primi studi di estetica, e cercavo di capire se e come potessero esserci degli esiti artistici nella televisione. Inoltre, nel ’54 avevo avuto la ventura di essere assunto in Rai come funzionario, e seguivo anche dal di dentro le scelte, diciamo così, poetiche, della televisione delle origini, tutte cose che si inventavano per la prima volta, avendo in mente più il modello teatrale che non quello cinematografico. Era la paleo-televisione, come poi l’ho chiamata, che trasmetteva quasi tutto in diretta, situazione al tempo stesso rischiosa e affascinante.

Appunto, al di là della casualità degli eventi, è proprio la ripresa diretta a interessarla dal punto di vista anche teorico. In Opera aperta (1962) c’è un intero capitolo dedicato al nesso abbastanza interessante fra la diretta televisiva e le poetiche dell’apertura, dalla pittura informale alla musica di Boulez e Berio passando per Joyce e tanti altri.

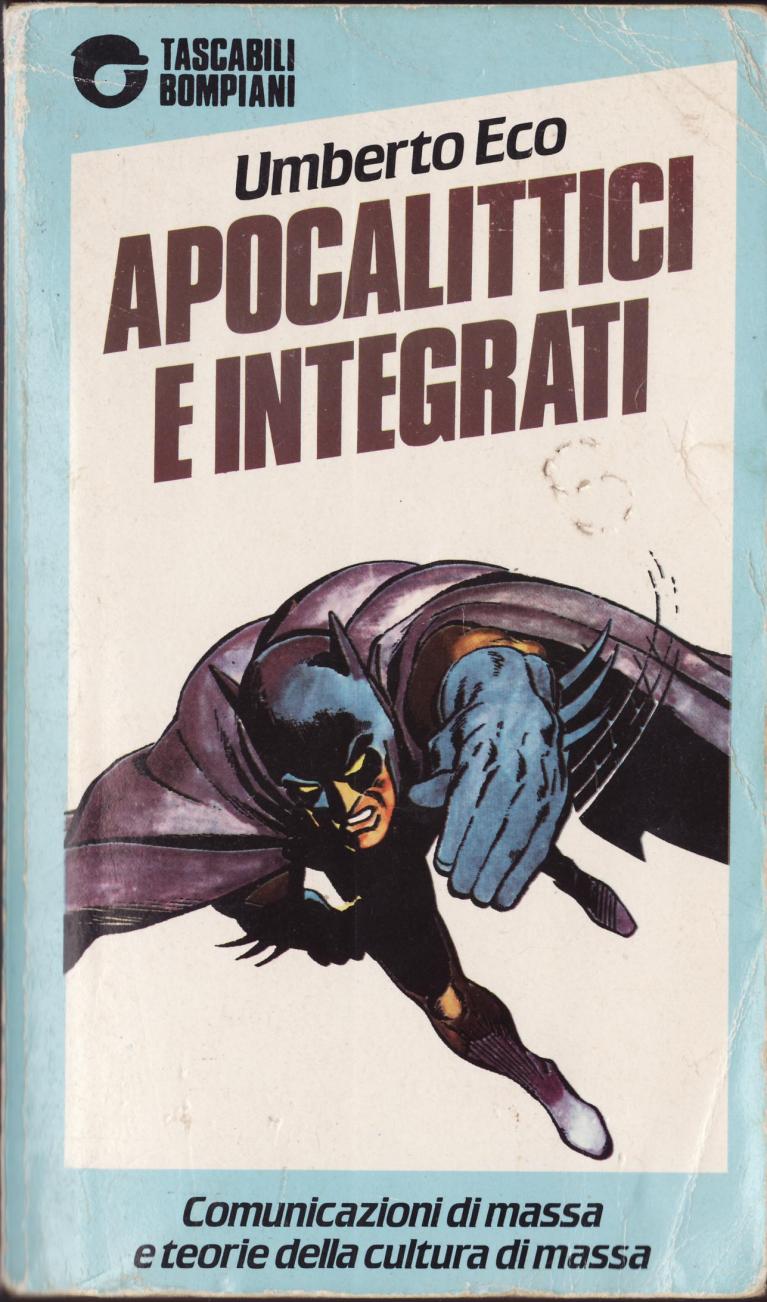

In quel capitolo di Opera aperta mettevo insieme alcuni miei scritti precedenti che erano usciti nella Rivista di estetica o in atti di convegni. Osservavo una certa analogia (poi Goldmann ci insegnò a usare il termine ‘omologia’) fra la dialettica forma/indeterminazione nelle poetiche contemporanee (la struttura dell’opera d’arte novecentesca predispone il fruitore a una molteplicità di sue possibili interpretazioni) e quel che accadeva in un mondo a prima vista molto lontano come quello televisivo. Col senno di poi direi che già allora, prima ancora di Apocalittici e integrati, che è di due anni successivo, davo una spallata all’opposizione fra cultura cosiddetta alta e cultura popolare o mediatica. Posso autocitarmi?

Certamente.

In Opera aperta scrivevo che la ripresa diretta non è mai una riproduzione fedele del reale. Essa viene costruita a partire da un certo numero di telecamere collocate in punti precisi dal regista, il quale, durante la trasmissione, decide quali immagini momento dopo momento mandare in onda. Se pure fa coincidere il momento della ripresa con quello della messa in onda, la diretta mantiene, velocissimo, il momento del montaggio. Così, mi autocito: “il regista in un certo senso deve inventare l’evento nello stesso momento in cui avviene di fatto, e deve inventarlo identico a quello che avviene; fuori di paradosso, deve intuire e prevedere il luogo e l’istante della nuova fase del suo intreccio”. Il problema è: come fa? La risposta che proponevo era abbastanza semplice: il regista, o chi per lui, usa schemi narrativi prestabiliti, ricorre a modelli di racconto, nel senso lato del termine, che gli preesistono e che, con ogni probabilità, lui non sa nemmeno di utilizzare. Ci sono strutture narrative che trascendono il singolo narratore, che hanno valore culturale, come di lì a poco chiarirà la narratologia. Io, allora, per spiegare questo concetto usavo la Poetica di Aristotele, un mio vecchio pallino. L’improvvisazione, la creatività, l’immediatezza dipendono sempre e comunque da schemi profondi di riferimento. Il che non toglie loro nulla del loro valore, anzi lo rafforza.

Ne conseguivano anche alcune analogie, da un lato, con l’improvvisazione nel mondo del jazz, che non è mai assoluta, e dall’altro, con i romanzi di Robbe-Grillet o i film di Antonioni, dove l’indeterminatezza è invece effetto voluto. Ma in quel periodo lei, parallelamente, scriveva il celebre saggio su Mike Bongiorno. E questa volta sono io a citarla: “La situazione nuova in cui si pone la tv è questa: la tv non offre, come ideale in cui immedesimarsi, il superman ma l’everyman. La tv presenta come ideale l’uomo assolutamente medio. [...] In tv appare a più riprese il volto magico di Juliette Greco, ma il mito non nasce neppure; l’idolo non è costei ma l’annunciatrice, e tra le annunciatrici la più amata e famosa sarà quella che rappresenta meglio i caratteri medi: bellezza modesta, sex-appeal limitato, gusto discutibile, una certa casalinga inespressività”.

La Fenomenologia di Mike Bongiorno è forse uno dei testi miei più celebri. È finito pure nelle antologie scolastiche. Ma è stato letto male. Allora, come si vede dalla citazione che lei ha proposto, io non ce l’avevo mica con Bongiorno, che si infuriò moltissimo, ma con questo modello dell’everyman proposto della tv. Laddove altri media (soprattutto letterari e cinematografici) proponevano l’ideale del superuomo di massa, idea gramsciana che ho poi sviluppato in un altro mio libro, la televisione no: cosa che ci costringeva a fare i conti con il concetto di midcult, sviluppato da MacDonald, che ho discusso a lungo in Apocalittici e integrati. Certo, il format, come si direbbe oggi, del quiz televisivo riduceva la cultura a erudizione cabarettistica, e Bongiorno lo ha portato avanti a lungo. Ma, come dire, un po’ da pedina di un gioco più grande di lui.

In Apocalittici c’è un altro lungo saggio sulla televisione, anzi due, se consideriamo anche quello sulla musica leggera che andava in tv. A un certo punto di questo libro c’è un passaggio alquanto forte: “La tv – lei scrive – ci è apparsa qualcosa come l’energia nucleare; e come l’energia nucleare può essere finalizzata solo sulla base di chiare decisioni culturali e morali”.

Certo, l’analogia era un po’ ardita, ma mi serviva per insistere sull’importanza della televisione e al tempo stesso sull’estrema delicatezza delle scelte che, in essa e per essa, andavano fatte. In quel periodo, oscillavo un po’ fra estetica e sociologia, discipline che dovevano farsi da sponda alla ricerca di una definizione della televisione che evitasse sia i trionfalismi degli integrati sia le lamentele degli apocalittici. In quel libro insistevo molto sul fatto che la tv non è un genere artistico; si tratta semmai di un apparato tecnologico che offre un determinato servizio: “la tv – se posso ancora citarmi – è uno strumento tecnico, di cui si occupano i manuali di elettronica, in base al quale una certa organizzazione fa pervenire a un pubblico, in determinate condizioni di ascolto, una serie di servizi, che possono andare dal comunicato commerciale alla rappresentazione dell’Amleto”. È la particolare tecnologia su cui questo servizio si basa a predisporre determinate forme di comunicazione che, in specifici casi, possono avere effetti estetici. Dove termina il lavoro dell’ingegnere e del sociologo, inizia quello dell’estetologo, in una divisione di ruoli tanto necessaria quanto, bisognava ammettere, largamente insufficiente. Sarà necessaria l’assunzione di una prospettiva semiotica per pensare in termini di strutture testuali sia le questioni della ricezione sia le valenze estetiche della televisione. Cosa che è accaduta l’anno successivo in un intervento congiunto con Paolo Fabbri, Pierpaolo Giglioli, Franco Lumachi, Tullio Seppilli e Gilberto Tinacci-Mannelli, dove proponevano, appunto, “una indagine semiologica sul messaggio televisivo”.

Il celebre intervento di Perugia del ‘65, tanto citato (anche da lei in molti suoi scritti successivi) quanto introvabile. Nella sua raccolta Sulla televisione finalmente rivede la luce. Piuttosto che chiedere al pubblico quel che preferisce, e piuttosto che indagare sull’ideologia che subisce – sostenevate –, è meglio interrogarsi su che cosa esso effettivamente capisce. Il telespettatore non è più o meno ignorante, ma è sempre portatore di una qualche cultura, in senso antropologico, che spesso si scontra con la cultura dell’emittenza…

Uno dei concetti che lì veniva fuori era quello di decodifica aberrante, un fenomeno chiave, che mi porterà di lì a poco a progettare la guerriglia semiologica.

Prima vediamo in che cosa consiste la decodifica aberrante.

In due parole. In passato, ossia prima dei media di massa, ogni comunicazione era rivolta a un destinatario ben preciso e ristretto, i cui codici interpretativi sostanzialmente coincidevano con quelli dell’emittente, di modo che ogni incomprensione era considerata strana, come appunto una decodifica aberrante. Nella società di massa invece, dove il pubblico è per definizione numerosissimo e variamente differenziato, la decodifica aberrante è la norma. Ciò rende necessaria un’attenta analisi delle strutture comunicative che la tv mette in gioco, dei codici predisposti dall’emittente, della forma assunta dal messaggio, dei codici utilizzati dal destinatario. È la nascita della semiotica, o meglio, la dimostrazione della sua utilità pratica, metodologica, direi critica, al di là delle sue valenze teoriche e filosofiche. Grazie alla semiotica potevamo dribblare rispetto all’estetica e alla sociologia, e dimostrare l’importanza di un esame dei molteplici codici presenti nelle comunicazioni di massa. Laddove a quel tempo molti studiosi, a iniziare da Tullio De Mauro, si preoccupavano della questione della lingua italiana che la televisione stava a suo modo rendendo finalmente unitaria, noi pigiavamo il pedale sugli innumerevoli altri codici – iconici, musicali, audiovisivi… – presenti nei mass media, che i sociologi con la loro ‘analisi del contenuto’ non potevano acchiappare. Diversamente da quel che generalmente si riteneva, le immagini e la musica non sono chiare sempre e per tutti; richiedono codici molto precisi che occorre possedere per poterle comprendere. Fu una rivoluzione. Nasceva peraltro anche tutta la questione dei sottocodici presenti nella lingua stessa: un telespettatore può possedere il medesimo codice, poniamo, della lingua italiana utilizzato dall’emittente; ma non per questo è automaticamente in grado di gestire il sottocodice, poniamo, del linguaggio politico. Per tale ragione, pur conoscendo il significato dei termini ‘disegno’ e ‘legge’, può non comprendere il telegiornale quando parla di un ‘disegno di legge’.

Insomma, la semiotica nasce anche dallo studio della televisione. Mica solo da Kant o da Peirce. E la guerriglia semiologica?

Avevo proposto questo progetto in un convegno a New York nel ’67, e il testo in cui ne avevo parlato era finito nella mia raccolta Il costume di casa, del ’73, solo di recente ristampata. In pochi dunque avevano avuto modo di leggere esattamente ciò che avevo scritto. La mia idea era abbastanza semplice, per quanto allora abbastanza innovativa: di solito si pensa che il telespettatore riceva passivamente quel che viene trasmesso; io pensavo invece che il pubblico potesse assumere in positivo la sua capacità di decodifica aberrante, e vivere felicemente quella specie di involontaria esteticità che è propria dei mass media. Come il cannibale trasforma l’orologio che non sa usare in ciondolo da portare al collo, senza per questo dover essere considerato necessariamente selvaggio o ignorante, allo stesso modo il telespettatore può mettere in gioco la propria batteria di codici e sottocodici per distorcere tatticamente i messaggi televisivi, costruendo da sé le trasmissioni che vuol vedere, riarticolando il senso che preferisce consumare, e di fatto usando la tv come un’opera aperta. Posso autocitarmi ancora? Scrivevo: “Bisogna occupare in ogni luogo del mondo la prima sedia davanti ad ogni apparecchio televisivo (e naturalmente: la sedia del leader di gruppo davanti ad ogni schermo cinematografico, ad ogni transistor, ad ogni pagina di quotidiano). [...] la battaglia per la sopravvivenza dell’uomo come essere responsabile nell’Era della comunicazione, non la si vince là dove la comunicazione parte, ma là dove arriva”. Tuttavia, ahimè, sappiamo quel che è poi successo: la guerriglia semiologica è stata via via assorbita dalle televisioni, e da tattica del pubblico è diventata strategia dell’emittente. Se con la guerriglia semiologica la mia libertà stava nel poter guardare il telegiornale come uno sceneggiato a puntate, o un documentario sulla savana come fosse uno spettacolo di varietà, in una sorta di bricolage dei generi televisivi, adesso è la tv stessa che mi propone tg che sembrano sceneggiati e documentari costruiti come varietà. È l’avvento della cosiddetta neo-televisione.

Sì, conquistata la cassetta degli attrezzi della semiotica, a me sembra che il suo sguardo verso la tv divenga progressivamente più acuto e insieme più critico. Le trasformazioni del mezzo televisivo, dei suoi linguaggi, dei suoi codici, vengono da lei seguite con il massimo di interesse. Da una parte, appunto, la neotelevisione, ossia l’avvento delle televisioni private che porterà, con una profonda riforma degli assetti comunicativi della tv, al fenomeno del berlusconismo. Dall’altra, un po’ come risposta istituzionale e politica a questa neo-tv, l’avvento di quella che fu chiamata la Tv-verità. E poi, i reality show. Infine la progressiva espansione della rete, che sposta i suoi interessi verso quest’altro straordinario canale di comunicazione, retroagendo sulla televisione stessa, e modificandola alla radice. Ha voglia di tornare su queste cose?

Ci vorrebbe un’eternità di tempo… Io ce l’ho, ma lei? Nel libro ci sono un sacco di pagine su queste cose, dove avevo provato a capirne il senso e a elencarne le conseguenze. Diciamo che, in qualche modo, la televisione matura è più o meno quella che allora (eravamo nei primi anni Ottanta) chiamavo neo-televisione, e che adesso di nuovo non ha più nulla. È la tv che parla non più del mondo ma di se stessa, che esibisce, coi personaggi televisivi, il suo stesso apparato tecnico, dai microfoni alle telecamere, dalla cabina di regia ai truccatori. Se ai tempi della paleo-tv, per esempio, era vietatissimo inquadrare la giraffa, cioè il microfono che pendeva dall’alto, con l’avvento delle private non si fa altro che mostrare giraffe e simili. Tutto ciò ha avuto come conseguenza lo sconquasso dei generi, e con esso la neutralizzazione dell’opposizione tra discorso informativo (che dovrebbe dire il vero) e discorso d’intrattenimento (nel quale domina il divertimento e la fiction). A questo genere di tv ha provato a rispondere Guglielmi con i suoi programmi che lui definiva di ‘verità’, ossia di ritorno alla realtà, ma lo ha fatto coi mezzi della neo-tv, dunque, alla fine, ha dovuto dichiarare forfait. E da lì è arrivato il mondo allucinante dei reality, dove tutto è costruito per sembrar vero, e tutto sembra reale perché è fabbricato. Un casino infernale, mi lasci dire.

Possiamo dunque dire che la sua famigerata critica alla stupidità della e nella rete nasce da qui, e cioè non nel web ma, ben prima, nella televisione?

Esattamente. Con le ultime tendenze della televisione prende sempre più piede la smania per una sedicente ‘realtà-così-com’è’, anche a costo di costruirla praticamente da zero. Questa perdita collettiva del pudore, questo desiderio di mostrarsi in pubblico a tutti i costi, questa specie di circo generalizzato finisce per far saltare le mediazioni, togliendo allo schermo la sua capacità di mettere in correlazione la vita e la sua rappresentazione, la realtà e la sua messa in scena. Da qui il venir meno del medium, da intendere non tanto come mezzo di comunicazione ma come, letteralmente, strumento di mediazione: inevitabile conseguenza della sbandierata tendenza verso la naturalezza, della ricerca della spontaneità e della genuinità (tanto fabbricate, ovviamente, quanto rivendicate come tali) che sfocerà, di lì a poco, nella crisi generale della televisione (destinata a ripensare alla radice il suo ruolo e le sue stesse strutture comunicative) e nell’emergenza, tanto rapida quanto potente, di internet e del web, giù giù fino allo straripare – e allo strapotere – dei social network.

Appare significativo in questo quadro un suo breve scritto sulla celebre trasmissione di dilettanti allo sbaraglio La Corrida, condotta dal mitico Corrado.

La Corrida, scrivevo, “rappresenta la quintessenza della politica italiana”: è l’apoteosi di un dilettantismo voglioso di autorappresentarsi, che oltrepassa i limiti della messinscena televisiva per investire interi settori della società, ivi compresa la politica. Fra televisione e ‘paese reale’ le differenze si assottigliano: da una parte trasmissioni come La Corrida hanno successo perché mostrano gente incapace che è felice di apparire in tv proprio per rivelarsi come tale; d’altra parte, la gente comune inizia a esibire euforicamente le proprie incapacità, i propri difetti, le proprie sofferenze in quel teatro che è la vita quotidiana. Al punto che anche in politica il dilettante, l’incompetente, l’arruffone hanno la meglio e vanno in Parlamento a rappresentarci.

E siamo a oggi.

Già, che temibilmente è anche il vostro domani

Ci sarebbero perciò tantissime altre cose da dire…

Ma sì, però adesso basta. Torno alla mia tv paradisiaca. Voi leggetevi il libro.

Grazie professore, non ci stancheremo mai di leggerla e rileggerla. E a presto!