Vita irreale / Un tragico maestro: Mandel'štam

La pubblicazione di Lettere a Nadja e agli altri. 1919-1938 (Macerata, Giometti & Antonello, 2020, a cura di Maria Gatti Racah: d’ora in poi EM) offre l’occasione di ripercorrere il destino tragico e l’opera letteraria di un poeta che ha fondato la letteratura poetica del Novecento.

Osip Emil’evic Mandel'štam nasce a Varsavia (all'epoca parte dell'Impero russo) da una famiglia ebraica benestante, che dopo la sua nascita si trasferisce a Pavlovsk, non lontano da San Pietroburgo, dove si diploma nel 1907. In ottobre si trasferisce a Parigi, dove frequenta corsi alla Sorbonne, e inizia a scrivere versi e prose. Dal 1909 frequenta la celebre “Torre” di Vjačeslav Ivanov e ubblica i suoi primi versi. Nel 1911 aderisce alla "Gilda dei poeti", e partecipa alla formazione del movimento dell'Acmeismo, del cui manifesto è uno degli autori. Nello stesso anno pubblica la sua prima raccolta di poesie, Kamen’ (Pietra).

Legge i suoi testi al “Cabaret del cane randagio” e conosce Aleksandr Blok e Benedikt Livšic e frequenta Marina Cvetaeva e Anna Achmatova. A Kiev, nel 1919, conosce la pittrice Nadežda Jakovlevna Chazina, sua futura moglie. Nel 1922, a Berlino, appare la sua seconda raccolta di versi, Tristia. Intanto si guadagna da vivere con le traduzioni e inizia a scrivere per l’infanzia. Del 1928 sono la raccolta Poesie, il saggio Sulla poesia e Il francobollo egiziano. Per un malinteso viene accusato di plagio come traduttore e inizia una persecuzione ai suoi danni che non vedrà più la fine. «Quel che succede è indegno e spaventoso. È l'ultima tappa della putrefazione. Viltà, menzogna, piaggeria. Che mi scannino pure, ma io esorto i compagni tutti a salvaguardare il proprio onore e quello della letteratura» (EM. p. 149).

Bucharin intercede per procurargli un impiego in Armenia, ma la cosa finisce in un nulla di fatto. Inizia a lavorare alla Quarta prosa, testo violentemente polemico contro l’establishment letterario. Inedito fino al 1988, circolerà in forma di samizdat negli anni sessanta. Lavora alla prosa Viaggio in Armenia e inizia a studiare l’italiano, il cui frutto principale è il Discorso su Dante (d’ora in poi DD), scritto nel ’33 e inedito fino al 1967. La pubblicazione di Viaggio in Armenia provoca nuovi attacchi polemici della stampa sovietica. «Cara, è così dura per me, sempre così dura, e ora non trovo le parole per raccontarlo. Mi hanno imbrigliato, mi tengono come in prigione, non c'è luce. Continuo a voler scollare via la menzogna e non ci riesco, continuo a voler lavare via il fango e non si può. C'è forse bisogno di dirti come sia tutto, tutto, tutto delirante, come un atroce, torbido sogno?» (EM, p. 164). Con Nadežda si stabilisce in un appartamento a Mosca. Nel maggio del 1934 è arrestato dagli agenti della polizia politica: gli viene contestata una poesia in cui definisce Stalin, con toni sarcastici, come «il montanaro del Cremlino». Viene condannato a tre anni di esilio coatto a Čerdyn, negli Urali. Durante un ricovero tenta il suicidio gettandosi dalla finestra dell’ospedale. Ottiene la commutazione della pena e con la moglie sceglie di stabilirsi a Voronež. Qui riesce a lavorare per il teatro e la radio locali e inizia a scrivere I Quaderni di Voronež (d’ora in poi QV), pubblicati integralmente solo nel 1990. Nel 1938 è nuovamente arrestato a Samaticha. Condannato per attività controrivoluzionaria ai lavori forzati, viene trasferito nell'estremità orientale della Siberia.

Alla fine del suo libro, Le mie memorie. Con poesie e altri scritti di Osip Mandel'štam (tr. it. Garzanti, Milano, 1972), Nadežda trascrive la sua ultima lettera a Osip, scritta nell’ottobre del 1938, lettera che non arriverà mai al suo destinatario: «…. La vita è lunga. Deve essere difficile e lungo morire da solo, da sola. Possibile che proprio a noi inseparabili dovesse avvenire tutto questo? Noi cagnolini, tu angelo, ce lo siamo meritato? E tutto va avanti. E non so nulla. Ma so tutto e ogni tuo giorno, ogni tua ora mi sono visibili e chiari come nel delirio. Mi sei comparso in sogno ogni notte e io continuavo a chiederti cos’era successo e tu non rispondevi. L’ultimo sogno: in uno sporco buffet di uno sporco albergo compro del cibo. Sono con me degli uomini completamente estranei, e dopo aver pagato capisco che non so dove portare quel ben di Dio perché non so dove sei tu. Quando mi sono svegliato ho detto a Sura: “Osja è morto”. Non so se sei vivo, ma da quel giorno ho perso ogni tua traccia. Non so dove sei. Se mi senti. Se sai quanto ti amo. Non ho fatto in tempo a dirti quanto ti amo. E non so dirlo nemmeno adesso. Dico solo: per te, per te… Sono io, Nadja. Tu dove sei?».

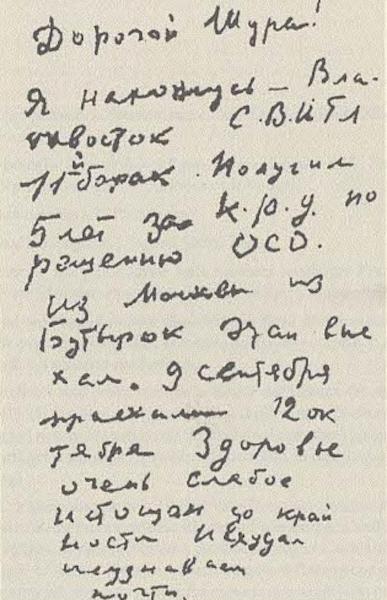

Il 12 ottobre di quello stesso anno Osip è internato in un lager di transito presso Vladivostok. Una lettera, vergata nella baracca numero 11, indirizzata a Nadežda e al fratello Aleksandr. arriva a Mosca il 13 dicembre. Il poeta si spegne il 27 dello stesso mese e viene sepolto in una fossa comune vicino al lager di Vtoraja Rečka, Dall’inizio del 1939 corre notizia che il poeta non sia più in vita e il 5 febbraio Nadežda si vede restituire un vaglia postale inviato a Vladivostok con l’annotazione “A causa della morte del destinatario”. Come scrive Gario Zappi nel 2018: «Ottant’anni fa, nel lager di transito di Vtoraja Recka, moriva d’inedia Osip Mandel'štam. Testimoni oculari hanno raccontato che, semiassiderato, rosicchiando zollette di zucchero, se ne stava accovacciato, vicino a un immondezzaio, e recitava brani della Divina Commedia e del Canzoniere del Petrarca» (L’opera in versi, Giometti & Antonello, Macerata 2018, d’ora in poi OVM, p. 5).

Per ammirare la poesia di Mandel'štam e non confinarla nelle convenzioni classiciste dell’Acmeismo, da lui stesso fondato con Gumilëv e Achmatova come argine letterario alla “nebbia” simbolista, in contrasto anche con le estenuazioni blokiane, occorre citare un passo da Discorso su Dante: «Se le sale dell’Ermitage fossero colte da un’improvvisa follia e i quadri di tutte le scuole e di tutti i maestri si staccassero dai ganci, penetrassero l’uno nell’altro, fondendosi e riempiendo l’aria chiusa delle sale di urla futuristiche e di forsennata agitazione pittorica, l’effetto sarebbe paragonabile all’insieme della Commedia» (DD, p. 173). Non sono, queste, le parole di un poeta razionale alla ricerca di un rigore espressivo: sono le parole di un “invasato”. L'analisi della Commedia è per lui il contrario di ogni studio accademico: è la teoria di un linguaggio poetico dove il poeta è fabbricante di immagini e regista concertatore di un materiale verbale in tumulto. «Una collezione di minerali sarebbe un commento perfetto all’organismo della Commedia» (DD, p. 171).

Quando il poeta parla della struttura cristallina e mineralogica del poema dantesco, non solo sovverte secoli di filologia ma soprattutto parla della qualità e della densità del proprio dire poetico. Anche a chi può ammirare Mandel'štam solo in traduzione, non sfugge la densità di una prosa che, se da un lato partecipa del frammentismo della sua epoca (Rozanov, Remizov), dall’altra sbalza la lingua in cattedrali verbali dove convergono sapienze diverse, modellando costruzioni cezanniane che mandano in soffitta i vapori estenuati del simbolismo. Chi legge Mandel'štam ha la sensazione di affrontare una petrosità dantesca declinata in schegge esplose dal cuore della lingua russa, mai riconducibili a una centralità dominante. Il suo dettato espressivo, in poesia come in prosa, sembra essere un metafisico descrittivismo di oggetti e di immagini, elencati in una poetica tassonomia primordiale, non lontana dai deliri analogici di Chlebnikov. Il suo sguardo, asimmetrico, sembra delineare degli scorci cubisti non lontani da certe costruzioni narrative di Pasternàk. Scrive Angelo Maria Ripellino: «...l’aspirazione a un perenne equilibrio, a una rigidezza da lapide è sempre paradossalmente sottesa nei testi di Mandel'štam dalla certezza che non v’è nulla di stabile, che nulla dura e la vita è una scala continua di mutamenti […] Con saldi agganci di metafore, magiche tassonomie e parole cristalliche il poeta si illude di fermare in parvenze eterne l’immensa volubilità del creato» (QP. p. 15).

Per leggere nella sua pienezza verbale la Commedia Dante imparò la lingua italiana, "la più dadaistica delle lingue romanze": quella lingua che Cristina Campo definiva “lingua di marmo”. Mandel'štam "ardeva tutto per Dante", scrive Anna Achmatova. Quest'ardore nasce da una fratellanza che il poeta avverte profonda, ineluttabile, perché «i canti danteschi sono le partiture di una speciale orchestra chimica» (DD, p. 140). Per Mandel'štam la legge della materia poetica è il martelletto ritmico del geologo-poeta che evidenzia la struttura cristallina della lingua. Ma, per il poeta russo, Dante è anche un “poveraccio", come leggiamo in una delle pagine più belle del suo Discorso su Dante: «Bisogna essere talpe cieche per non vedere che in tutta la Divina Commedia Dante non sa come comportarsi, dove mettere i piedi, non sa cosa deve dire, né come fare un inchino» (DD, p. 136). Il poeta ritrova in Dante se stesso, uomo tormentato e inetto che incespica smarrito negli anfratti di un'esistenza balorda, che raffigura l'anima dello 'jurodstvo', del 'folle in Cristo', figura assolutamente russa di chi, totalmente sprezzante di sé, si consacra interamente alla sua ossessione ultraterrena.

Mandel'štam era certamente un 'folle in poesia': nel gulag in cui trascorse gli ultimi giorni di vita si era diffusa la leggenda di un poeta che consolava i detenuti la sera, davanti al fuoco, recitando, quasi cantando le sue traduzioni di Petrarca. Nomade immerso nel processo concreto, biologico, della sua creazione verbale, Osip prova una passione inesauribile per le scienze naturali. Il suo rigore costruttivo convive con l’accumulo di arabeschi verbali; la scrittura diaristica e frammentaria è traversata da una continua febbre analogica. Ma l’analogia, in Mandel'štam, non è estetizzante palude simbolista, ma realtà delle immagini che lui scruta punto per punto, come un geologo scruta le pietre, creando complessi edifici della fantasia modellati su architetture puramente verbali. Le emozioni nascono dalle parole, come teorizzava Mallarmé. Un grande e classico sogno di armonia diventa, nel suo caso, il canto strozzato di un prigioniero a cui hanno tolto la parola. Se Osip non avesse sofferto tanto, chissà se questa poesia martoriata e precisa, perfetta e sconvolta, sarebbe nata. Sembra che il poeta, nella previsione del dissolvimento di sé e della sua opera, dia alle proprie parole, che sono e restano fantasmi, la solidissima architettura di una spettralità impregnata della potenza delle cose: «Dove vado a sbattere in questo gennaio? / La città aperta è stranamente tenace.../ Forse sono ubriaco a porte chiuse? – / E per tutte le serrature e i catenacci ho voglia di urlare» (QV, p. 133)

Tono lapidario, metafore imperative, ritmi martellanti, trasalimenti e sussulti: questa poesia rifiuta la fluidità della parola lirica a favore di una rifondazione delle strutture del discorso poetico. Mandel'štam è uno dei poeti più difficili della contemporaneità – è il maestro di Celan, che spesso lo tradusse in tedesco – e uno dei poeti che ha maggiore fede nella tradizione della lingua, nella forza fondante della parola. Le sue capacità ottiche, la percezione tattile della materia linguistica, l’impossibilità di cedere alla vaghezza dell’astrazione, sono la sua cifra di metamorfosi in parola assoluta del regno vivente, parola come concrezione nuova che pulsa di una sua indistruttibile vita, lontana dal baluginìo impressionista e dalla violenza dei carnefici. Quel poeta, oggi tragico maestro della letteratura del Novecento, dal suo esilio di Voronež, il 17 aprile 1937, si rivolge così a un burocrate, tale K.I. Čukovskij, implorando di essere salvato proprio dall’artefice della sua persecuzione politica, lo stesso Stalin: «Caro Kornej Ivanovic, quello che mi sta succedendo non può continuare oltre. Né io né mia moglie abbiamo più forze per prolungare questo orrore. Non solo: abbiamo maturato la ferma decisione di mettere fine a tutto ciò con qualunque mezzo. […] Ecco cos’è: una persona, reduce da una pesantissima psicosi (più precisamente, un estenuante stato acuto di follia), subito dopo questa malattia e dopo dei tentativi di suicidio, fisicamente distrutto, si rimette a lavorare. Ho detto: aveva ragione chi mi ha condannato.

Ho trovato in tutto ciò un senso storico. Bene. Mi sono gettato nel lavoro a testa bassa. Sono stato colpito per questo. Mi hanno respinto. […] Hanno concepito una tortura morale. Io ho continuato comunque a lavorare. Dopo un anno e mezzo sono diventato un invalido. A quel punto mi avevano tolto tutto, senza nessuna nuova colpa: il diritto alla vita, al lavoro, alle cure mediche. Sono ridotto alla condizione di un cane, di una bestia. [..] Sono un’ombra. Non esisto. Non mi resta che un diritto: morire. Spingono me e mia moglie al suicidio. Non rivolgetevi all’Unione degli scrittori: è inutile. Se ne leveranno le mani. C’è una sola persona al mondo a cui ci si può e si deve rivolgersi a questo riguardo…» (Epistolario. Lettere a Nadja a agli altr, EM, pp. 215-216).

Quel poeta che nel 1912 scriveva alla futura moglie Nadežda: «Io e te siamo come bambini, non cerchiamo parole importanti, ma diciamo quel che ci viene...» (EM, p. 40) è il poeta che non troverà più pace, perso ogni ricordo delle felici armonie del classicismo sognato: «E le mie stesse labbra non mi sono care – / e nella stessa radice è l’assassinio – / e senza volerlo, in calare, in calare / piega l’equinozio del flauto» (QV, p. 203).

Mandel'štam, come testimoniano anche queste lettere risolute e mai supplichevoli, finalmente qui riunite in volume, tracce di una scrittura “parlata”, immediata, affettuosissima, non piegherà mai la sua dignità di scrittore in un “secolo-lupo”. Nella sua introduzione, Maria Gatti Racah cita Pier Paolo Pasolini che del poeta russo scrive in questi termini: «Ciò che è tragico – più che la sua lotta accanita e prudente contro Stalin – è il suo cercare di accontentarsi, i suoi poveri movimenti di accomodamento, i suoi lavoretti editoriali, i suoi viaggi e le sue sistemazioni – che gli sembrano così felici – in qualche calmo appartamento di Mosca… Annaspando nel limbo della vita – che era poi la non-vita di chi accettasse la dittatura di Stalin – Mandel'štam ha vissuto dunque una vita irreale, per cui non esisteva soluzione» (Descrizioni di descrizioni, Garzanti, Milano, 2006, p. 27, p. 27). Ma di questa “vita irreale”, non libera ma disperatamente viva e “incomparabile” in un secolo di oscura violenza totalitaria, della sua poesia inattuale e ostinata, il poeta resta il solitario, orgoglioso cantore: «Togliendomi i mari, la corsa e il volo / e dando al piede l’appoggio di una terra coatta / che cosa avete ottenuto? Bel calcolo: / non potevate amputarmi le labbra che si muovono» (QV, p. 41). Le sue labbra si muovono, pronunciano versi anche quando viene imposto il silenzio, e si rivolgono a un interlocutore che potrebbe non essere ancora nato. Come lui stesso scrisse dell’amato Alighieri: «Non è possibile leggere i canti di Dante senza rivolgerli all’oggi: sono fatti apposta, sono proiettili scagliati per captare il futuro, ed esigono un commento futurum» (DD, p. 152).

Libri citati e sigle:

(EM) O. Mandel'štam, Epistolario. Lettere a Nadja a agli altri (1907-1938), Giometti & Antonello, Macerata, 2020;

(OVM) O. Mandel’stam, L’opera in versi, Giometti & Antonello, Macerata 2018;

(DD) O. Mandel’stam, Discorso su Dante, in La quarta prosa, trad, ital., Bari, De Donato 1967, p. 173;

(QV) O. Mandel'štam, Quaderni di Voronez, Mondadori, Milano, 1995.