Guttuso secondo John Berger

È assai significativo che la prima monografia estera su Renato Guttuso sia stata pubblicata a Dresda nel 1957 col seguito di un’edizione russa un po’ abborracciata tre anni dopo, e oggi resa disponibile per le cure di Maria Nadotti nel testo felicemente recuperato dall’originario dattiloscritto inglese (Guttuso, Sellerio, 2023).

Non meno significativo il fatto che l’edizione tedesca sia stata la prima monografia di John Berger, un personaggio un po’ diverso e ben più complesso rispetto al santino che ne hanno tirato fuori i visual studies. E altrettanto interessante il profilo che ne esce sulla fortuna inglese di Guttuso. L’acquisto da parte della Tate Gallery di un capolavoro come La discussione (Biennale 1960: Guttuso che rivede a modo suo il quadro di genere e lo incrocia con le implacabili partiture astratte di Burri: altro che realismo versus formalismo!) fu l’esito di un processo decennale, che risaliva alla personale presentata dallo stesso Berger alla Leicester Gallery di Londra (1955) e più indietro ancora al primo passaggio londinese presso l’Hanover Gallery nel 1950 per le cure di Douglas Cooper.

Se mai sono davvero esistiti, gli anni Cinquanta britannici sono un po’ diversi da quelli italiani, e lo si capisce dall’inner circle progressista che seguì amorevolmente Guttuso in quei passaggi. Oltre a Berger, compare il filosofo Richard Wollheim (sì, quello che anni dopo darà la più elegante definizione di minimal art) e soprattutto Douglas Cooper. Aristocratico e criptocomunista, amico di Picasso e mercante-collezionista, dal suo castello in Francia Cooper si impegnò a rivalutare, in tutti i modi possibili, la pittura dei cubisti. Suo ad esempio il catalogo generale di Juan Gris; sue anche le strenue difese di un’arte engangée, al punto di lamentare sul compassato “Burlington Magazine” l’esito a suo giudizio “riformista”, diremmo oggi, della retrospettiva di Courbet alla cruciale Biennale del 1954. Quando cioè nel pieno della guerra fredda ma a un passo dal breve disgelo ci si era inventati una mostra “formalista” di anziani surrealisti (Arp, Ernst, Mirò) controbilanciata da una retrospettiva dedicata a un Courbet comunardo e comunista. Troppo poco e troppo poco socialmente impegnata, secondo Cooper, con opere di scarsa qualità, d’autografia controversa, e addirittura provenienti dai vituperati Stati Uniti. Al punto che Longhi sbottò con Pallucchini, segretario della Biennale, lamentandosi di quei “pederasti inglesi che cominciano veramente a esagerare”. Questo per dire il clima.

E non è affatto un caso che Courbet si affacci nel primo capoverso del testo di Berger, là dove egli mise subito in chiaro le cose dichiarando che Guttuso era in quel momento il più importante pittore attivo nell’Europa occidentale. Spiegandone poi il perché, al riparo di quel provvidenziale e un po’ furbo aggettivo di “occidentale”. Guttuso gli appariva della schiatta di Michelangelo, Caravaggio, Goya, Géricault, Courbet, Van Gogh, Picasso e via magnificando, in virtù della sua ricerca per far avanzare la coscienza europea e condurla, così lui credeva, al socialismo. Vasto programma: ma il pittore siciliano sembrava in quei giorni e a non pochi il più intonato nel suonare il piffero della rivoluzione. E per spiegarlo al pubblico germanico (e poi russo, e comunque non dell’Europa “occidentale” o atlantica che dir si voglia) Berger rilasciò non poche deliziose pagine di analisi sociale e antropologica dell’Italia e degli italiani dell’epoca, come potevano essere visti da un astuto inglese desideroso di appoggiarsi alla lettura egemonica di Gramsci “e delle pubblicazioni del Partito Comunista italiano” e alla linea verista e al vero un po’ scombiccherata della triade Verga-Levi-Pratolini. Ma soprattutto stregato dalla peculiarità della luce italica: un fulgore intenso, costante, implacabile. Una mediterranea luce a picco, che “sottolinea visivamente l’identità di tutti gli oggetti su cui cade” generando così dei fatti visivi permanenti. Una tangibilità di cose resa equivalente nelle immagini tangibili di forme pittoriche.

“Guardare Guttuso mentre disegna è come osservare un vasaio al suo tornio”, dice a un certo punto Berger. E qui siamo un po’ nel fulcro argomentativo del libretto, là dove lascia cadere un’immagine bellissima (“l’Italia è un paese lavorato a mano”) e di come questo paesaggio fortemente antropizzato, cioè coltivato – era ancora un’Italia di contadini, è bene ricordarlo – costituisca la base di un materialismo forse non molto ortodosso, ma sicuramente piuttosto dialettico. Ne fa fede, dice Berger, la coscienza di operai e proletari nei confronti dello sfruttamento capitalista, nella consapevolezza della logica del profitto, dei salari, pure (inconsapevole ironia del materialismo) del limitato consumo calorico. Una Repubblica fondata sul lavoro e con un capitalismo che lo deprimeva. Ma anche un paese che, al contrario di Inghilterra e Francia, non aveva visto spezzarsi la partecipazione popolare all’arte, che pur nelle forme più embrionali o primitive aveva mantenuto il senso di continuità con il suo glorioso passato. E un popolo che proprio in virtù del paleocapitalismo nazionale non aveva ancora raggiunto quella (inevitabile, aggiungiamo noi) corruzione del gusto popolare indotta dalla moderna società dei consumi, dalla volgarità della televisione, dal disimpegno del “tempo libero” governato dall’industria culturale (sì, Berger dice in sintesi quello che Pasolini denuncerà con molta prosopopea quindici anni dopo).

È sulle basi di questa sociologia italiana che la pittura di Guttuso appare a Berger come “una celebrazione indignata ma fiera del lavoro”. Ne discende un’analisi dei quadri principali del siciliano, a partire dalla giovanile Fuga dall’Etna (“il primo quadro didattico della pittura italiana moderna”, e magari le cose fossero andate davvero così), la Crocifissione del premio Bergamo, fino ai grandi quadri politici del dopoguerra come La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio (magnificamente studiato nella recente monografia di Chiara Perin Guttuso e il realismo in Italia) e all’Occupazione delle terre incolte.

L’assunto di base di Berger era che la vasta cultura figurativa di Guttuso, parte nativa e parte di confronto europeo, si poggiasse sì sulla consapevolezza della linea storica definita dalle avanguardie; ma ne accoglieva i rivoluzionari esiti di lingua pittorica (l’intensità espressiva del colore in Van Gogh, la straniante spazialità cubista, la sintesi formale di Picasso) evitando di impaniarsi nel formalismo, cioè in un’elaborazione fine a se stessa, compiaciuta della propria autonomia. Merito di Guttuso l'aver invece messo a contatto la moderna lingua pittorica “verificandola” (termine molto anni cinquanta, va detto) sul concreto dato esperienziale. In altri termini, le scoperte dedotte da quell’arco cronologico che va dall’impressionismo al cubismo erano state in lui applicate a temi che riguardavano la vita della maggior parte delle persone. Avvicinare l’immediatezza espressiva dell’arte moderna alla complessità della vita vissuta: era quella in fin dei conti la linea che saldava il Picasso di Guernica alla Zattera di Géricault.

Tale dunque il realismo sostanziale, finanche corporeo, e non poco ideologico, della pittura di Guttuso, a fronte delle declinazioni un po’ meschine e molto presuntuose dell’astrazione e del vituperato formalismo. Era una pittura narrativa senza essere letteraria; dichiaratamente retorica, ma priva di fraintendimenti; era una promessa collettiva pronunciata con l’enfasi dell’idioma modernista ma con tutte le opportune garanzie di leggibilità e trasparenza. Era un’opera di un moralista che non faceva ricorso alla morale.

La ricetta può apparire un po’ semplice, ai giorni nostri, ma non lo era al tempo di Guttuso né agli occhi di Berger, che infatti sancì con molta sicurezza che “l’esistenza di una classe operaia e contadina ampia, militante, non imborghesita garantisce oggi una situazione eroica”. Le cose purtroppo non sono andate proprio così, ma intanto l’Italia andava cambiando e con essa la pittura di Guttuso.

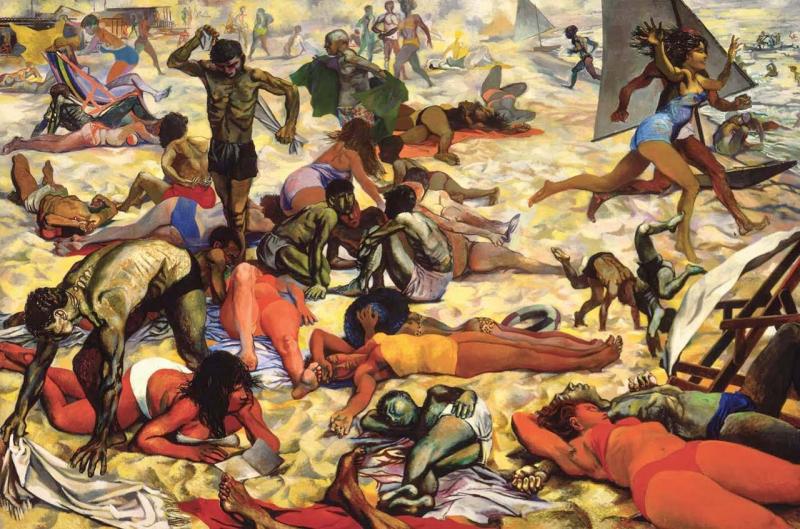

Si arriva così a La spiaggia (1957) quel quadrone magnifico e di traboccante sicurezza visiva che deve aver imbarazzato non poco i sussiegosi critici “di area”. È l’immagine dell’italiano (e delle italiane) ancora vitali e orgogliosi, sì, ma ora impegnati non a occupare le terre incolte bensì a contendersi un po’ di spazio sulla battigia. Per Berger quel dipinto non poteva che essere una denuncia della vacuità borghese, la demistificazione dell’inganno capitalista del sesso e del tempo libero, e forse aveva ragione, chissà. “Nessun romanzo o film riesce a fare esattamente questo”, chiosa infine Berger. Ma a noi resta il sospetto che a quel punto il racconto “dialettico” degli italiani lo stessero facendo i vitelloni di Fellini, gli spiaggiati di Domenica d’agosto di Emmer, i poveri ma belli di Risi, tutti gli altri e tutte le altre.

In copertina, Renato Guttuso, La discussione 1959 - 1960, TATE, London.