De Chirico gigante

Potete chiamarla, se volete, la Bibbia di Giorgio de Chirico. Oppure, per i meno credenti o per i più laici, il suo Meridiano: 2814 pagine, che fanno 1928 grammi sulla bilancia della mia cucina. Quasi il doppio di L’essere e il nulla (un chilo esatto, in prima edizione. Pare che nel 1943 il libro furoreggiasse tra le bancarelle dei mercati parigini in assenza postbellica di regolari pesi in piombo).

Non è stato necessario leggerle tutte, le pagine di de Chirico, dal momento che la prima parte comprende una precedente edizione del 2008 che si fermava al 1945, a sua volta anticipata dalla meritoria antologia procurata da Paolo Fossati per Einaudi nel lontano 1985. Quella su cui abbiamo studiato un po’ tutti.

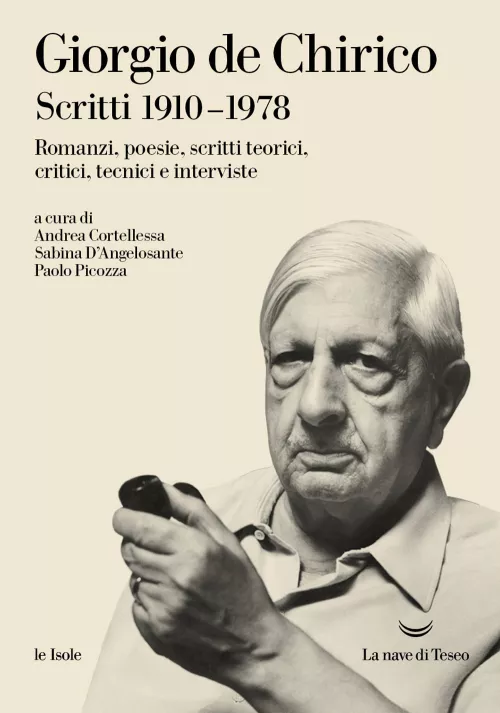

“Una gustosa sorpresa: tutto de Chirico scrittore”, si prometteva quella volta in quarta. Ma tutti quanti sapevano che non era proprio vero. Probabilmente ora lo è. Ma a che prezzo? Come tutti i libri sacri (Bibbie o Meridiani che dir si voglia), il volumone dechirichiano (“Romanzi, poesie, scritti teorici, critici, tecnici e interviste”, a cura di Andrea Cortellessa, Sabina D’Angelosante, Paolo Picozza) genera apostasie, alimenta conflitti, produce scismi, auspicherà forse conclavi risolutivi.

Una recente recensione uscita sull’“Indice” è sfociata in una piccata stroncatura, con toni piuttosto agitati. Solo che la filologia o la correttezza scientifica di un’edizione come questa c’entrano fino a un certo punto (c’entrano, sì, ma in un modo diverso).

Da un lato infatti c’è la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, che da qualche anno produce tramite La nave di Teseo monografie e studi a volte concettosi, a volte meno. A oggi se ho contato bene sono otto uscite; sforzo commendevole.

Dall’altra parte c’è l’Archivio dell’arte metafisica, base a Milano, che da anni sta lavorando al catalogo generale dell’opera pittorica di cui nel frattempo sono usciti per Allemandi i primi due studiatissimi e pregevoli volumi.

Ciascuna istituzione disputa da anni intorno a cose del tipo: la datazione di un singolo dipinto dechirichiano (poniamo) a novembre 1909 o febbraio 1910. La “metafisica” è nata quell’anno a Firenze? O forse a Milano un po’ di tempo dopo? O magari era già in embrione a Monaco di Baviera? Cose così, a volte interessanti: ma talvolta la storia dell’arte si riduce a ostetricia, e qualcuno vi si appassiona. Soprattutto perché dentro questa commedia dell’arte è chiaro quale sia la posta in gioco: il controllo delle opere sul mercato, le expertises, l’autorevolezza stessa degli istituti così sentenzianti, giudicanti e valutanti. Ma d’altra parte, chi è parte in causa non è mai al di sopra delle parti, e sarebbe bene tenerlo un po’ tutti in mente, se non altro per serenità di giudizio.

La fondazione romana appare preoccupata soprattutto alla seconda (o terza, o postrema) stagione neo-metafisica. Cioè quando de Chirico, un po’ stufo delle manovre su dipinti che lui non poteva più controllare – quelli che erano rimasti in Francia dopo il 1914, è una storia un po’ lunga – comincia a dire che sì, la sua vera pittura non era più tanto quella tersa, magnifica e diafana degli incantevoli primi quadri parigini bensì quella che, un po’ darwinianamente, costituiva l’esito oramai fuori tempo massimo (parliamo del secondo dopoguerra) e un po’ abborracciato della stagione c.d. “neometafisica”. Cioè di quel momento in cui, vuoi un po’ per ragioni di visibilità, un po’ per comprensibili interessi commerciali, un po’ per altrettanto condivisibili stati d’animo personali (insofferenza verso le camarille; disillusione; sfiducia nel “sistema”), e soprattutto convinto dal proprio ego ipertrofico di aver raggiunto, non senza qualche ragione, lo zenith sapienziale e tecnico come Pictor classicus, de Chirico prese a fare bene con anni d’anticipo quel che Warhol farà male molti anni dopo. E cioè repliche su repliche, riedizioni, varianti, à la manière de, facendo di tutto il suo sublime (fino a un certo punto) catalogo luogo di moltiplicazione pressoché seriale. Un taylorismo dell’assoluto: un tentativo di accordare l’ultima estetica di matrice romantica con la prima vera industria culturale. A suo modo, un colpo di genio (il genio nella fotocopiatrice. Non tutti ci arriveranno, e non tutti in quel modo. A un veneto come me ogni tanto fa venire in mente il Virgilio Guidi nell’ultima fase: quelle acqueforti bicolor che incontravo abbastanza spesso nelle sale d’attesa del dentista. Non sospettavo che quella fosse “arte”: ma in fin dei conti ero un adolescente in preoccupata attesa di rettifica dell’apparecchio ortodontico).

L’archivio milanese lavora invece (e bene) soprattutto sui primi anni, dal periodo monacense fino agli anni parigini, alla grande stagione metafisica, e ai vari stili e maniere succeduti almeno fino a tutti gli anni Trenta. Anche qui con pubblicazioni e un’importante attività di consulenza per le esposizioni.

Da anni però i due istituti non nascondono un animoso conflitto. Ad assistere ai bisticci, da fuori, è persino divertente. E se fossimo su Netflix e appena al di là del raccordo anulare o della circonvalla ci avrebbero ricamato sopra una fiction. Che ne so: Milano versus Roma. Lo splendido quarantenne metafisico versus il reazionario ma iperproduttivo trombone antimodernista. Borghesia borromiana e giansenista da un lato, generone paraministeriale dall’altro. Sorvegliato e riflessivo collezionismo di rito ambrosiano a fronte di cortesi ed estese regalie di sottogoverno andreottiano. Europeismo contro sovranismo (artistico, ma lì siamo; schematizzo); meticciato di stili contro granitiche forme “identitarie”.

Caratteri notevoli non sembrerebbero mancare. La figura della moglie russa Isa Far, oggi facilmente riconfigurabile in ultras putiniana; la corte dei non sempre disinteressati galleristi (e con empori del tipo: “Piazza di Spagna”, “Condotti”, e poi altri intestati a molti animali veri o finti, tipo tartarughe, oche, tritoni: nella città eterna la natura arriva perlopiù tramite le gallerie d’arte); critici a gettone; poeti pallidi; una pletora d’invertiti e di poetesse. E poi tutto il giro di Breton, tra pittori visionari nutriti dagli oppiacei e maliarde miliardarie, un po’ mignotte e un po’ creative, anche se questo forse non si può dire; e tradimenti, travestimenti, feste a tema, fuitine; partenze e ritorni. Ma queste sono fantasie.

Restiamo invece al volumone di Teseo, e in particolar modo nella sua seconda metà, quella in cui raccoglie articoli, saggi (anche di media e lunga gittata), recensioni, polemiche e anche molte imperdibili interviste (e qualche pezzo lo si raggiunge pure su youtube: guardatelo).

Le cose che ad alcuni fanno inorridire sono quelle che ai molti, così credo, oggi piaceranno di più. Il gagliardo de Chirico post 1948: infrequentabile. Antimodernista, perplesso, idiosincratico. Se la prende con i pederasti internazionalisti dell’arte “contemporanea” in nome di classicità dello stile, di normatività del bello, di un autoproclamato primato personale. L’ormai anziano pittore ambiva a una sua Antibiennale da muovere contro quella, da lui stesso ritenuta al tempo stesso bolscevica e prona al complotto massonico modernista, ordinata dal peraltro mite democristiano Rodolfo Pallucchini nel 1948, a fianco d’un redento Roberto Longhi che per lui ebbe il demerito di preferirgli Carrà. Possiamo dargli torto?

Ecco il merito vero di questo libro, nella sua seconda parte. De Chirico in fin dei conti non capisce perché non vuole capire. Non vede perché ritiene di aver già visto tutto. E ha letto tutti i libri. Questo lo si coglie già nella produzione di romanzi e racconti tra Hebdomeros (Le pientre et son génie chez l’écrivain, 1929), Monsieur Dusdron (1929), le tante poesie messe giù tra 1916 e Seconda guerra mondiale. E lo si comprende ancor meglio nelle prose antimoderne del dopoguerra. Là dove insomma De Chirico si fa revenant di se stesso, facendo riaffiorare le letture giovanili (da Kierkegaard a Schopenhauer a Nietzsche) e mettendole a urticante contatto con gli esiti, a suo dire perlopiù perversi, della “modernità” nelle sue più prevedibili e idiote accezioni.

L’omologazione del tutto esteriore a mode e stili (il neopicassismo intorno al 1945, il penoso revival surrealista degli anni cinquanta, la senescente parabola di Dalì, un generale imperante filogallicismo) lo conduce non di rado a un discorso implicito, se non al ribobolo idiosincratico e malmostoso.

Ritenutosi ultimo pittore umanista in un mondo sconsacrato e incattivito, de Chirico ci tenne eccome al suo percorso di osservatore inattuale e perplesso. E ci tenne ancor più a difendere, del tutto al di fuori del mainstream critico e istituzionale, dei buoni e sani pittori che gli apparvero come i difensori estremi del “mestiere”. I nomi di Romano Gazzera, di Gianfilippo Usellini o di Luigi Zuccheri oggi possono far sorridere. Ma quell’antica ossessione, lo scopriamo solo ora sotto il termine un po’ assurdo di “resilienza”, potrebbe oggi apparire come un’inattesa difesa contro i tempi attuali.