I migranti di Garrone

Alla fine degli anni ‘70 Georges Perec visita Ellis Island, l’isola ai piedi della Statua della Libertà dove venivano selezionati gli immigrati in ingresso negli Stati Uniti. Nello straordinario testo che ne deriva, lo scrittore ebreo francese di origine polacca si domanda come descrivere e come raccontare le tracce rimaste incrostate in quel luogo, crudele setaccio dal quale passarono dodici milioni di uomini, donne, bambini, sottoposti a test e verifiche sanitarie per decretarne l’idoneità a diventare americani. Come leggere queste tracce, si chiede Perec, come guardare “sotto la secchezza delle statistiche ufficiali, sotto il ronzio rassicurante degli aneddoti mille volte rimasticati”?

Se Ellis Island rappresenta il passato delle migrazioni, gli esodi di massa dal Vecchio al Nuovo mondo, un’altra piccola isola nel mezzo del Mediterraneo ne è il presente, simbolo suo malgrado della fortezza dentro cui il nostro continente si è trincerato negli ultimi decenni. Qui le tracce sono più evanescenti di quelle “vestigia rare, cose storiche, immagini preziose” inseguite da Perec ad Ellis Island. A Lampedusa, e in tutte le terre di un approdo fortemente cercato ma spesso tragicamente mancato, a rimanere impresse sono le tracce dell’assenza, le tracce di chi non ce l’ha fatta ad attraversare vivo il nostro mare.

Una macchinetta rossa di un bimbo dal vetro incrostato, un paio di occhiali da sole che sembrano appena tolti dal naso, una boccetta di profumo, uno specchio rotto, una chiavetta usb che racchiude dati che non conosciamo, un santino di una madonna col bambino, un biglietto scritto a penna e ripiegato con cura nella tasca, un sacchettino di plastica contenente la terra del proprio paese. E poi foto, tante piccole fototessere, di sé e dei propri cari, ma anche di una coppia di gatti profondamente amati. Sono questi resti dispersi le tracce dolenti che la fortezza europea lascia dietro di sé. “All’inizio, si può solo provare a nominare le cose, una per una, semplicemente, enumerarle, censirle, nel modo più banale possibile, nel modo più preciso possibile, cercando di non dimenticare niente”, scrive sempre Perec in visita all’isola dei migranti di New York.

Non dimenticare niente, perché anche gli oggetti hanno una memoria. E “La memoria degli oggetti” è il titolo di una preziosa mostra visitabile fino a fine ottobre al Memoriale della Shoah di Milano, una selezione di cose appartenute ai migranti morti nel terribile naufragio del 3 ottobre 2013. Quel giorno davanti alle coste di Lampedusa si consumò una strage: 368 persone, in fuga dalla martoriata Eritrea del dittatore Isaias Afewerki, morirono annegate a poche miglia dall’isola. Piccoli oggetti quotidiani repertati dalla polizia come corpi di reato, prove da portare in tribunale e che in alcuni casi hanno consentito di identificare le persone decedute, anche grazie alle rilevazioni del DNA, di dare loro un nome restituendo dignità ai loro familiari.

Sono passati dieci anni da quella strage, che ha segnato un punto di svolta nella percezione collettiva e che si sperava potesse rappresentare anche l’inizio di una giusta reazione al dramma umanitario delle migrazioni verso l’Europa. Non è stato così. Mare Nostrum, la meritoria operazione di salvataggio e aiuto messa in campo dal governo Letta dopo il naufragio, è stata smantellata dopo appena un anno di attività, e la risposta europea, in termini di soldi, uomini, mezzi e tecnologia, è stata improntata a una cinica politica di respingimento. Una strategia barbara e disumana di favoreggiamento dell’esito mortale delle traversate, la ricerca si direbbe sistematica della moltiplicazione delle sofferenze per chi parte alla volta dell’Europa. I continui naufragi, la criminalizzazione dei salvataggi e della solidarietà, le condizioni emergenziali nei centri di accoglienza e rimpatrio, ora in spregio anche alle norme internazionali di tutela dei minori, tutto questo non è un incidente collaterale, sono fattori che vengono “valorizzati” per scoraggiare i migranti dal migrare. Gli stati europei applicano direttamente questa strategia, ma anche e soprattutto esternizzandola a regimi illiberali e organizzazioni criminali, foraggiati per svolgere al posto nostro questo sporco lavoro. Il risultato sono oltre 31.000 persone annegate nel Mediterraneo dal 2014 ad oggi, alle quali bisogna aggiungere i morti di freddo e di stenti nelle rotte di terra.

Come siamo arrivati a questa ferocia, a questa normalizzazione dell’atrocità? Forse prima della richiesta di blocchi navali il problema nasce nel momento in cui i migranti diventano numeri, si spersonalizzano in “orde africane”, nell’immagine delle ondate, delle invasioni, acqua inanimata e minacciosa che tracima con violenza, e che va fermata con tutti i mezzi necessari. Nella neolingua, apparentemente fredda e neutrale, del ministro Piantedosi uomini, donne, ragazzi e bambini, salvati dalle navi umanitarie, diventano “carico residuale”, materiale inerte di cui sbarazzarsi. Le deliranti teorie neo-razziste della sostituzione etnica diventano per il ministro Lollobrigida un normale argomento da salotto televisivo. E allora forse dare un volto, una voce, raccontare la storia e le vite che si nascondono dietro alla “minaccia migratoria”, è il primo passo per scardinare la retorica feroce in cui siamo immersi.

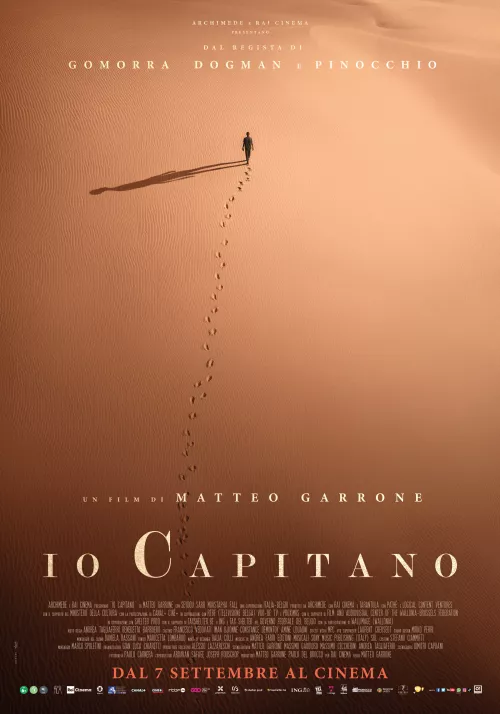

È questo l’intento da cui muove Io, capitano, il film di Matteo Garrone presentato al festival di Venezia, dove ha ottenuto il Leone d’argento, e che rappresenterà l’Italia agli Oscar. Racconta il viaggio di due ragazzi senegalesi, Seydou (il bravissimo Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), che decidono di partire alla volta di un’Europa vagheggiata e in fondo indistinta, semplice incarnazione del desiderio di crescere, di trovare la propria strada nella vita. Raccontare quel viaggio, rendere visibile ciò che non vogliamo colpevolmente vedere. La ricerca avventurosa di quella ferrovia sotterranea che, in mancanza di ingressi legali, attraversa i paesi del Sud del mondo, dal Senegal alla Libia fino alle coste della Sicilia, per muovere un’umanità che ha l’unica colpa di voler viaggiare e spostarsi altrove, e che è una enorme fonte di profitto, ricatto, minaccia, sopruso, per mediatori, criminali, polizie e profittatori di ogni sorta. Un’umanità che parte per fuggire da guerre e persecuzioni, per la nera disperazione che ti porta a cercare di uscire da situazioni bloccate e senza prospettiva, ma anche, come nel caso di Seydou e Moussa, per rispondere all’innocente desiderio di cambiare, di conoscere il mondo e afferrare l’opportunità di una vita ancora da costruire.

Garrone in questo film dimostra una volta di più la propria determinazione, realizzando un progetto a lungo accarezzato e molto complicato dal punto di vista produttivo (il film è recitato in wolof e in francese, ed è girato dal vero e in sequenza in quattro paesi diversi). Per il regista del Racconto dei racconti, Io, capitano rappresenta in fondo la chiusura di un cerchio, considerato il suo esordio nel 1996 con Terra di Mezzo, un piccolo e prezioso film a episodi sull’immigrazione straniera in Italia dal taglio documentarista. Io, capitano è un film che sposa invece programmaticamente una grammatica (fin troppo) elementare, appoggiato com’è su un esoscheletro favolistico che ripropone l’archetipo classico del viaggio dell’eroe. Sotto l’apparenza di un registro realistico sulla tratta dei migranti (spezzato dall’inserto di alcune brevi sequenze oniriche) mette in scena un viaggio iniziatico dalla luce alla tenebra e infine ancora alla luce, lungo il quale l’eroe impara a separare gli amici dai nemici, a superare sfide dolorose e impossibili, per riuscire, infine, a farsi carico di nuove, enormi, responsabilità. Non lasciando morire neanche una delle centinaia di persone stipate nel vecchio peschereccio che gli tocca in sorta di guidare, lui che non sa neanche nuotare, a differenza di quello che accade ogni giorno per nostra responsabilità.

Garrone sembra voler fare un passo indietro dal punto di vista registico, per lasciare di fronte alla camera, in maniera quasi naturale, i suoi protagonisti e la loro storia. È questa la forza un po’ schematica del film, che lo rende adatto a un pubblico di ragazzi, che potranno facilmente immedesimarsi nei due giovanissimi protagonisti. Ma nel cinema un passo indietro non è possibile, e infatti lo sguardo di Garrone viene fuori in maniera evidente in alcune scelte e aporie. Nel richiamo quasi pasoliniano degli inserti fantastici – un angelo alato che porta il protagonista a rivedere la propria madre, quando il ragazzo è torturato e in fin di vita in un lager libico – ma anche nella difficoltà a conciliare l’aderenza alla realtà dei contesti raccontati con un certo estetismo e orientalismo, che emerge soprattutto nella rappresentazione della natura e delle culture africane. Nella scena della traversata del deserto, ad esempio, Garrone ci propone delle splendide immagini in cui l’ambiente è visto dal di fuori e dall’alto nella sua accecante bellezza, un compiacimento in contrasto con le vicende narrate, in cui il nostro protagonista e suoi sventurati compagni di viaggio si trovano invece schiacciati a terra dall’arsura e dalla inabitabilità del Sahara.

Ma al netto di questi limiti, Io, capitano rappresenta un film importante sul viaggio migrante, come 70 anni fa un altro film italiano riuscì a rendere visibile il viaggio pieno di pericoli e ostacoli che migliaia di italiani intraprendevano per raggiungere da clandestini le nuove terre d’immigrazione. Stiamo parlando di Il Cammino della speranza, scritto da Fellini e Tullio Pinelli e diretto da Pietro Germi nel 1950, che, come il film di Garrone, si conclude nel momento in cui il periplo degli emigranti finisce, col loro ingresso in Francia da un valico alpino tormentato dalla neve.

Perché evocare queste storie già antiche? Perché, come conclude Perec, Ellis Island e la memoria di ogni migrazione appartengono a tutti coloro che l’intolleranza e la miseria hanno scacciato e scacciano ancora dalla terra dove sono nati, “nella certezza d’avere fatto risuonare le due parole che furono al cuore stesso di questa lunga avventura: queste due parole molli, irreperibili, instabili e fuggenti, che si rinviano senza sosta le loro luci tremolanti, e che si chiamano l’erranza e la speranza”.