Un volgo disperso / I contadini, villani, terroni che siamo stati

Quanti di noi possono dire di non conoscere – senza timore di errore – che anche solo due, tre, quattro generazioni fa i propri avi fossero tutti o in parte contadini?

È così per molti, moltissimi di noi, quasi tutti. Si salverebbe solo chi per nascita e censo avesse origini aristocratiche o borghesi... comunque sempre una minoranza.

Siamo stati contadini, villani, rustici, bifolchi, terroni comunque lavoratori della terra includendo in questa denominazione anche tutti i mestieri in qualche modo affini come i pastori, gli ortolani, i vignaioli, gli allevatori, i mietitori, gli zappatori e anche solo tutta la vasta manovalanza che vendeva il proprio lavoro, il proprio tempo e alla lunga il proprio corpo in un’economia di sussistenza. Perché questa è stata la lunga stagione della società contadina: innumerevoli generazioni il cui lavoro e la cui esistenza era legata a doppio filo alla terra e alla produzione alimentare; una vita e una condanna, nient’altro.

In realtà, la consapevolezza di cui sopra l’abbiamo rimossa recentemente: era inevitabile.

Troppo rapidi e drastici i cambiamenti sociali ed economici nella seconda metà del Novecento per non determinare anche una rimozione culturale del nostro passato... gli anni dei baby boomers sono stati anche gli anni di un’ubriacatura di benessere che insieme ha portato una gigantesca rimozione collettiva del passato per quella generazione e per quelle che sarebbero venute dopo.

Eppure riavvicinarsi a questa consapevolezza farebbe vedere come la vita urbana , la modernità che costituisce l’orizzonte esistenziale dei nostri giorni abbia il fiato corto... cortissimo. Poche generazioni indietro e il peso della società contadina e preindustriale si dispiegherebbe in tutta la sua importanza, il suo peso, i suoi vuoti, le sue tragedie e i suoi orrori...

Leggere Un Volgo disperso (Einaudi 2019) di Adriano Prosperi ha anche questa conseguenza; riappropriarsi di una parte di storia che appartiene quasi a tutti, e non solo come comunità nazionale, ma come qualcosa che può far parte della nostra storia familiare profonda.

È tra l’opera di Bernardo Ramazzini (1633 -1714) e l’inchiesta voluta dal Parlamento Italiano (l’Inchiesta Jacini di fine Ottocento) che si snoda il documentatissimo lavoro di Adriano Prosperi.

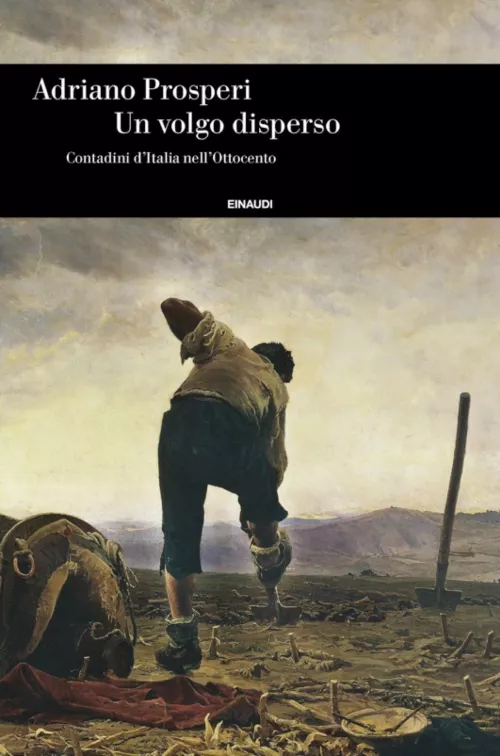

Il sottotitolo – Contadini d’Italia nell’Ottocento – e insieme l’immagine di copertina (un anonimo contadino ripreso a vangare di spalle su una terra anonima e desolata) rivelano fin dall’inizio le due sensibilità tra le quali si muove il libro; il rigore della ricerca e la partecipazione a un destino umano che in qualche modo è anche partecipazione emotiva quando non un afflato.

Una ricerca effettuata su un grande numero di fonti e da una prospettiva particolare. Vale a dire vedere e studiare le condizioni di vita dei contadini attraverso gli occhi dei medici, attraverso cioè le osservazioni sulle malattie, sul cibo e le abitazioni, sulle acque che bevevano, sull’aria che respiravano, sulle condizioni del loro lavoro.

Una prospettiva che oggi potremmo chiamare di “medicina del lavoro” o di “igiene e sanità pubblica”. In questo senso se l’opera del Ramazzini è stata antesignana, nel corso del XIX secolo le osservazioni e i contributi da quella prospettiva si fanno più costanti e numerosi, così che (lentamente) “il volgo disperso” (e ignoto) può emergere dall’indifferenza della storia, dell’economia e da una descrizione che andava poco oltre l’idea tradizionale di classe abietta, misera, deforme, puzzolente, cronicamente affamata e ammalata quasi per condizione naturale.

È la storia della “classe oggetto”, secondo la definizione di Pierre Bourdieu, perché fino a ieri è stata anche un’umanità illetterata e analfabeta e sostanzialmente raccontata da altri, pregiudizi e razzismi classisti inclusi. Per questo le fonti mediche (in quella disciplina che lentamente si farà strada e diventerà igiene pubblica) sono particolarmente importanti e veritiere: perché avvicinano e “fanno parlare” lo sterminato ceto contadino attraverso la verità delle sue ferite e sofferenze; tutto alla luce di conoscenze scientifiche che nel corso dell’Ottocento si fanno via via irresistibili, più forti dei pregiudizi culturali suffragati solo da comode rendite di classe e di censo.

Ma se l’Ottocento è secolo delle conoscenze microbiologiche con le quali cade definitivamente il velo sul paradigma miasmatico (l’aria insalubre, la convivenza con gli animali, il puzzo di cui erano circondate le abitazioni dei contadini come causa di malattie) e si svela la verità legata alle infezioni, questo non è ancora il secolo delle conoscenze biochimiche e della comprensione delle carenze vitaminiche e alimentari. È infatti ancora il secolo della pellagra, del rachitismo e di piaghe di cui si credeva che il contadino fosse “portatore” quasi come un marchio.

Nel Volgo disperso, esaminare la società contadina dell’Ottocento è vederla attraverso queste fonti numerose, è vedere insieme ai particolari oggettivi qualcosa della vita dei villani, qualcosa estraneo al limbo delle letterature e delle citazioni più o meno casuali, così come quella vita risulta profondamente diversa da chi la descriveva con occhi interessati (i proprietari terrieri, ma anche il clero) nella condizione di classe immobile e informe.

Ma non è un processo lineare quello che si dispiega nelle pagine del libro e nelle relazione mediche, benché sia un processo irreversibile sotto la spinta delle nuove verità scientifiche; è anche un processo discontinuo e su condizioni di partenza profondamente differenti. Nella miseria comune non sono infatti simili le condizioni nelle varie regioni d’Italia. L’arretratezza spaventosa di alcune aree del Regno delle Due Sicilie, la diffusione della mezzadria al centro Italia, il latifondo, la monocoltura e la condizione di “senza terra” nella Pianura Padana sono realtà sulle quali la vita materiale del contadino può essere “diversamente misera” seppur quasi sempre egualmente drammatica.

In questo senso, il libro ha un ulteriore pregio, quello di rivelare il meccanismo della storia profonda dove la verità non necessariamente vince sulla realtà e dove scienza e conoscenza sono ostacolate da lunghe resistenze; dove l’emergere della democrazia e della giustizia sociale è sempre un processo che solo lentamente si sovrappone all’ignoranza interessata, al peso dei privilegi e delle rendite economiche e sociali, quelle che per larga parte dell’Ottocento non vengono ancora scalfite.

Comunque sia, e comunque lo si legga, sono pagine in cui, da una prospettiva nuova, ci si riappropria della propria recente storia.

Si diceva della consapevolezza e della recente rimozione di quello che siamo stati: solo due testimonianze che ai miei occhi di bambino in qualche modo avevano il sapore della leggenda...

Baby boomer casualmente nato – ma non cresciuto – in un paese appenninico, ho potuto intuire nelle parole dei vecchi una realtà diversissima da quella che contemporaneamente mi si dipanava in città. Perché, almeno sull’Alpe, essere stati bambini (fino ai primi anni 70) significava aver potuto annusare, sfiorare, immaginare qualcosa che in realtà era appartenuto alla società contadina e preindustriale. Per l’esperienza di vita, è stato quasi come nascere e crescere due volte. Quella memoria e lo studio che sarebbe venuto si sarebbero ricomposti solo molti anni dopo...

Negli anni di quell’infanzia che cresceva in pieno boom economico ricordo ad esempio le parole di chi vide una madre perdere tre figli solo perché rifiutavano il latte materno (probabilmente negli anni venti del novecento e probabilmente solo una grave intolleranza al lattosio) o il racconto di un lavorante ormai anziano che girava per i paesi mendicando un lavoro, un pagliaio per dormire e una povera mercede. Era chiamato “Tocc ed pan e biccier d’vin”: quella era la mercede che gli diede il nome.

Solo due testimonianze casuali di persone reali... le stesse che fino al secolo scorso sono state dimenticate a milioni, singoli membri di un volgo disperso.