Due giorni di convegno dedicato a Primo Levi tra Bergamo e Milano / Primo Levi etnologo

«Ogni grande narratore è anche un etnologo, e tale qualità, che in alcuni può risultare accessoria o implicita, in Primo Levi divenne via via centrale». Sono parole di Daniele Del Giudice, tra le quali va sottolineato l’aggettivo “grande”. Perché non tutti i narratori sanno raccontare dopo aver analizzato, sviscerato, metabolizzato le categorie del vissuto, fino a restituire non una semplice descrizione della realtà, ma anche e soprattutto una nuova visione di quei fatti, elaborata alla luce della storia e del comportamento umano. Una narrazione che non si limiti al descrivere, ma che proponga una nuova teoria attraverso cui guardare il mondo.

È nel campo di Auschwitz prima e lungo le strade di mezza Europa poi che Primo Levi getta le basi della sua antropologia. È là che inizia il suo lavoro di etnologo, per poi tradurre tutte le sue riflessioni nella sua opera più profonda e drammatica che sarà I sommersi e i salvati.

Sopravvissuto al campo di sterminio, Levi attraversa un’Europa segnata da una umanità rimescolata, travolta da una guerra che è iniziata con una rivendicazione identitaria fortissima ed è finita con lo sbriciolare ogni appartenenza. Perché per appartenere a qualcosa bisogna prima di tutto essere qualcuno, essere un uomo. Il dubbio che Levi nutre fin dal suo primo scritto. Come una valanga, la guerra aveva travolto il continente, nessuno era più al suo posto, a quello che credeva essere il suo posto. Babele era ritornata: «Chiamavano nomi, pregavano, imprecavano, implorarono aiuto in tutte le lingue d’Europa». È questa l’umanità di cui Levi si fa etnologo ne La tregua, un’accozzaglia di sradicati, strappati a tutto e da tutto, fin quasi persino all’umanità.

«A Sluzk, nel luglio 1945, sostavano diecimila persone; dico persone, perché ogni termine più restrittivo sarebbe improprio. C’erano uomini, ed anche un buon numero di donne e bambini. C’erano cattolici, ebrei, ortodossi e musulmani; c’erano bianchi e gialli e diversi negri in divisa americana; tedeschi, polacchi, francesi, greci, olandesi, italiani ed altri; ed inoltre i tedeschi che si pretendevano austriaci, austriaci che si dichiaravano scrittori, russi che si dichiaravano italiani, una donna travestita da uomo e perfino, cospicuo in mezzo alla folla cenciosa, un generale magiaro in alta uniforme, litigioso e variopinto e stupido come un gallo».

Da questa disumanità emergono figure che non appartengono più alla categoria della storia, ma a quella del dolore, della volontà di sopravvivere. Individui persi a tutto e da tutto persi. Figure come Hurbinek. Un bambino, e i bambini, scrive Levi, «erano a Birkenau come uccelli di passo». Hurbinek è la non creatura, è paralizzato alle gambe, non sa parlare perché è cresciuto nel campo e nessuno glielo ha insegnato. È un punto interrogativo, una domanda senza risposta, se non nell’infinitezza della crudeltà umana.

Questo è il terreno di ricerca di Levi, il mondo di cui raccontare, non solo testimoniare. In questo si potrebbe azzardare un paragone tra l’etnografia di Levi e quella di Clifford Geertz, perché in ogni frase di Levi c’è anche lo spessore dell’analisi, ogni passaggio contiene, sebbene mai esplicitata, la sua interpretazione:

«Il mondo intorno a noi sembrava ritornato al Caos primigenio e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi; e ciascuno di essi si agitava, in moti ciechi o deliberati, in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi».

Tra questi individui scompaginati spiccano alcune figure come Mordo Nahun, il Greco:

«A prima vista non presentava nulla di notevole, salvo le scarpe (di cuoio, quasi nuove, di modello elegante: un vero portento, dato il tempo e il luogo), e il sacco che portava sul dorso che era di mole cospicua e peso corrispondente […] Rosso di pelo e di pelle aveva occhi scialbi e acquosi e un gran naso ricurvo; il che conferiva all’intera sua persona un aspetto insieme rapace ed impedito, quasi di uccello notturno sospeso alla luce, o di pesce da preda fuori del suo naturale elemento […] Pur senza sentirci particolarmente attirati l’uno dall’altro, eravamo avvicinati dalle due lingue in comune e dal fatto, assai sensibile in queste circostanze, di essere i soli due mediterranei del piccolo gruppo».

Il Mediterraneo diventa così la piattaforma su cui costruire un nuovo “noi”, distinto da quello degli europei del nord. Difficile costruire un qualsiasi senso di appartenenza quando si è internati in un lager, dove tutto viene azzerato. Rimanere attaccati a qualche brandello di storia diventa forse un modo per sopravvivere o per morire un po’ di meno. Così, come emerge da molti racconti di ex deportati, si costruiscono dei “noi” fragili, ma buoni a sopportare un po’ meglio il nulla voluto dai carnefici.

Per Mordo Nahun, uomo dall’etica piratesca e cinica, ma rigorosa, Primo Levi prova una sorta di ammirazione e rispetto: «Era un grande greco», scrive, citando poi alcune frasi lapidarie, che in un etica di sopravvivenza assumono il significato di massime vitali. «Chi non ha scarpe è uno sciocco» dice il Greco proprio a Levi, spiegando che quando si è in guerra, se si hanno le scarpe si può andare a cercare del cibo, mentre non è possibile il contrario. E quando Levi obietta che la guerra è finita, ecco il Greco pronunciare un’altra frase che non consente replica: «Guerra è sempre».

Mordo Nahun diventa una sorta di specchio per Levi, uno specchio capovolto, che sembra definire se stesso proprio come il negativo dà vita all’immagine, invertendone i termini:

«Era venuto il lager per entrambi: io lo avevo percepito come un mostruoso stravolgimento, una anomalia laida della mia storia e della storia del mondo; lui, come una triste conferma di cose notorie».

Ci sono poi altri personaggi come Cesare, il romano cialtrone e astuto, Cravero il piemontese truffatore, Cantarella, marinaio calabrese della solitudine ha fatto una scelta di vita e molti altri.

Che Levi sia stato un ottimo etnologo lo conferma un’autorità assoluta in materia, Claude Lévi-Strauss, quando scrive, a proposito de La chiave a stella: «L’ho letto con estremo piacere perché non c’è nulla che mi piaccia quanto l’ascoltare i discorsi di lavoro. Sotto questo profilo Primo Levi è un grande etnografo». Lo è diventato perché sentiva il bisogno e la necessità di essere creduto, di ottenere credito da chi ascoltava le sue testimonianze. Solo con una attenta e dettagliata ricostruzione dei fatti poteva scongiurare che accadesse ciò che i soldati delle SS che operavano nei lager ripetevano ridendo ai prigionieri: «nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà».

In una sua celebre canzone Francesco Guccini racconta di Cencio, un suo amico nano, il quale un giorno fuggì per seguire un circo: «realtà capovolta, mondo di uguali, perché tutti strani». Un tragico circo, quello di Levi, che però osserva tutti, a eccezione dei tedeschi, con sguardo tollerante, perché sente di essere anche lui strano tra gli strani. Si mette sempre di lato a guardare il mondo, e tranne nei confronti dei suoi carnefici, difficilmente esprime giudizi. Non riesce a essere cattivo neppure con il ragionier Rovi, un connazionale meschino e stupido, ma assetato di potere, che si rivale sui più deboli.

C’è quasi sempre comprensione nelle sue parole. In questo assomiglia molto a Lemuele Gulliver, lo sfortunato marinaio creato dalla magistrale penna di Jonathan Swift. Disincantato e con scarsa fiducia nell’umanità, lo scrittore irlandese colloca il suo personaggio sempre al centro della scala di grandezza degli esseri umani e non che incontra nei suoi ripetuti naufragi, mai in cima e questo consente a Gulliver di constatare quanto sia relativo ogni punto di vista. È come se questo simpatico marinaio si venisse a trovare tra due specchi deformanti: uno che lo rimpicciolisce fino a ridurlo come un soldatino di piombo, l’altro che lo ingrandisce a dismisura. Nel venire a contatto con gli altri, nello specchiarsi dentro la loro diversità, Gulliver ridefinisce la sua di immagine e si accorge dell’assoluta parzialità dei suoi giudizi, fino a sospirare: «Han proprio ragione i filosofi quando dicono che grande e piccolo è solo questione di paragoni». Frase che risulta ancor più vera quando lui si trova a dover subire angherie e mortificazioni dal nano della corte di Brobdingnag, il quale, essendo alto appena più di nove metri, era il più piccolo del suo regno, ma enorme in confronto a Gulliver.

Così Levi riesce anche a comprendere, pur senza necessariamente condividere l’etica del greco, quando scrive: «i codici morali, tutti sono rigidi per definizione; non ammettono sfumature, né compromesso, né contaminazioni reciproche. Vanno accolti o rifiutati in blocco».

E ancora parlando del Greco, Levi si interroga: «Perché il greco raccontasse queste cose a me, perché si confessasse a me non è chiaro. Forse davanti a me così diverso, così straniero, si sentiva solo, e il suo discorso era un monologo».

Così diverso, così straniero, ecco la chiave di lettura di tutta l’etnografia di Levi: come Gulliver, è lui a sentirsi sempre diverso, sempre “altro”. Non c’è normalità in questo mondo se hai vissuto certe esperienze. Si è condannati a essere diversi e per quanti esili fili si riescano a tessere, c’è sempre uno specchio davanti, capovolto, a ricordarti che ciò che è accaduto, può sempre accadere di nuovo.

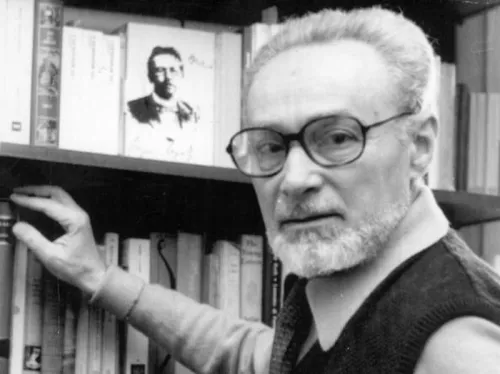

Si apre domani il convegno "Primo Levi etologo e antropologo" organizzato dall'Università degli studi di Bergamo e dall'Università degli studi Milano Bicocca.

Martedì 3 maggio: Aula Magna ex chiesa di Sant'Agostino, Viale delle Mura 4 (Bergamo)

Mercoledì 4 maggio: Aula Sironi (U4/8), Piazza della Scienza (Milano).

I lavori iniziano alle ore 10.00.