Realismo magico a Palazzo Reale

Ci sono un bel po’ di buoni motivi per andare a vedere a Milano la mostra sul Realismo magico, ospitata a Palazzo Reale dall’ottobre scorso, e visitabile fino al 27 febbraio prossimo.

Il primo, che credo interessi soprattutto agli esperti di storia dell’arte del Novecento, è perché l’esposizione fa il punto su un momento significativo della produzione artistica italiana del secolo scorso: l’arco temporale tra le due guerre mondiali che vede nascere in Italia quel sentimento, quell’inclinazione al percepire la realtà, e in particolar modo gli oggetti e gli accadimenti quotidiani, quell’attivazione di una sorta di recettore, forse ancestrale, di stupefatta curiosità di fronte al mondo che nella pittura figurativa va, appunto, sotto l’etichetta bontempelliana di Realismo magico.

Una poetica che, senza mai diventare movimento e tanto meno manifesto, ha scandito un’importante stagione di artisti e di opere dal 1915 fino alla fine degli anni Trenta; e che si lascia alle spalle astrattismo, futurismo ed espressionismo, senza però adeguarsi al cosiddetto “rappel à l’ordre” antimodernista. La bella mostra di Palazzo Reale sa raccontare a tutto tondo, pur nella diversità biografica e stilistica dei suoi interpreti, l’identità estetica del Realismo magico. E lo fa attraverso una sapiente selezione delle opere – e una discreta e non invadente presenza di opere di artisti di area tedesca riconducibili alla contemporanea e, in buona parte, analoga esperienza della Neue Sachlichkeit nella Germania della Repubblica di Weimar –; grazie a un elegante ed efficace percorso di allestimento, scandito da raggruppamenti tematici; e per mezzo di un esaustivo e puntuale apparato paratestuale dei pannelli esplicativi e del ricco catalogo.

Ma di tutto questo, appunto, si può godere andando a Palazzo Reale, beneficiando oltretutto della soddisfazione di evitare la lunga coda di chi si incolonna, infreddolito e un po’ insospettito dall’inevitabile assembramento, per entrare a vedere Monet, il “vicino di mostra”.

Come dicevo, a parte questi, ci sono però anche altri motivi per suggerire di andare a vedere questa mostra. Io, per esempio, che d’arte non m’intendo tanto, nella mostra ci sono finito dentro come si finisce dentro a un libro di racconti: ogni quadro è una storia.

La prima è questa, anche se, paradossalmente, il quadro da cui scaturisce la storia alla mostra di Milano non c’è.

Cagnaccio 1. Il Führer e il Randagio

15 giugno 1934, XIX Biennale d’Arte a Venezia. Non è un giorno come un altro, e l’arte c’entra fino a un certo punto. A Venezia, in visita alla Biennale, arriva Adolf Hitler, che da un anno ha conquistato il potere in Germania. È anche la prima volta che incontra Benito Mussolini. Si sono dati appuntamento il 14, sulla Riviera del Brenta, a Stra, nella magnifica Villa Pisani, e si sono salutati per la prima volta, chissà come, sotto le volte affrescate del Tiepolo. Poi il giorno dopo arrivano in laguna. Mussolini e Hitler, che da giovane aveva avuto velleità di pittore, vengono scortati per gli spazi espositivi dal conte Volpi, potentissimo imprenditore – la SADE, Porto Marghera ecc. ecc. – e fascistissimo direttore della Biennale – oltre che già ministro delle Finanze, governatore della Tripolitania, presidente della Confindustria, poi presidente delle Assicurazioni Generali, e fondatore della Mostra del Cinema ecc. ecc.

Arrivati davanti a un piccolo quadro, il Führer si blocca, come incantato. Il soggetto è il ritratto di un giovane mendicante, con gli occhi di un intenso color celeste, vestito con una giacca sformata e sfilacciata, una borsa lacera e macchiata sotto braccio. Il ragazzo è colto nel momento in cui quasi sembra arrestare, incerto e forse intimorito, il gesto di chi protende una mano dalle unghie sporche per chiedere l’elemosina. Il titolo è Il randagio ed è stato dipinto due anni prima. La firma, un inconfondibile segno grafico in basso a sinistra della tavola, è di Cagnaccio di San Pietro.

Il randagio, Cagnaccio di San Pietro.

Cagnaccio di San Pietro è lo pseudonimo di Natalino Bentivoglio Scarpa. Ha trentasette anni ed è un pittore formatosi all’Accademia di Belle Arti di Venezia. In laguna è ben conosciuto, ma apprezzato e amato non proprio da tutti. Fin dalla scelta dello pseudonimo – si firma Cagnaccio dal 1924, a cui aggiungerà in seguito la specificazione che rimanda al villaggio di San Pietro in Volta, sull’isola di Pellestrina, dove è cresciuto – è uno spirito anticonformista, non si riconosce in nessuna scuola. Vive per i fatti suoi, fuori dai circoli e dalle convenzioni del mondo dell’arte. A partire dagli anni Venti assume poi atteggiamenti apertamente antifascisti, più esistenziali che ideologici. Insomma, non è esattamente un tipo accondiscendente. E infatti, all’insistita richiesta di Hitler di acquistare quel suo piccino ritratto, dapprima si oppone. Poi, a fatica, viene convinto. Non si sa quanto sia costato al Führer il prezzo di quel capriccio. Di quel quadro si sono perse le tracce. Esiste però una copia che Cagnaccio, forse per dispetto, forse per non darla del tutto vinta a chi lo aveva costretto ad accontentare Hitler, realizza poco dopo. E che adesso è possibile vedere in una collezione esposta del MART di Rovereto. Chissà che cosa, del ritratto di quel mendicante, ha attratto la curiosità e la voglia di possesso del Führer. Una smania tanto più sorprendente a pensare che di lì a soli tre anni il regime nazista avrebbe condannato, in una famosa mostra itinerante, inaugurata a Monaco il 19 luglio 1937, come “arte degenerata” (entarete Kunst) molti artisti non lontani dalla Nuova Oggettività e, quindi, dalla poetica di Cagnaccio.

Cagnaccio 2. L’orgia e il distintivo

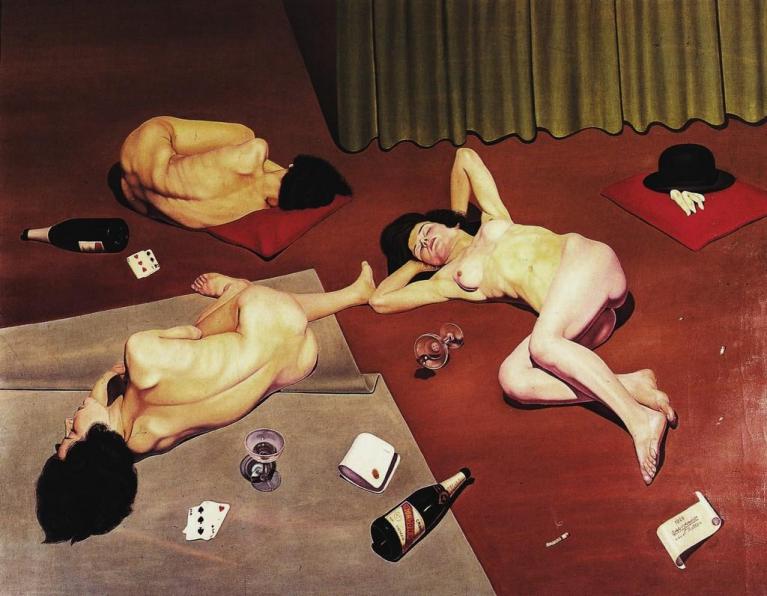

Questo quadro-racconto invece lo potete vedere alla mostra. Sei anni prima, era il 1928, Cagnaccio presenta alla Biennale un quadro. Si intitola Dopo l’orgia e ritrae tre donne nude – in realtà si tratta della stessa modella in tre diverse pose – addormentate, sdraiate su un pavimento. Intorno due bottiglie di champagne rovesciate, due bicchieri, uno dei quali anch’esso riverso, carte da gioco sparse, con in evidenza un tre di cuori e un tre di picche, un mozzicone di sigaretta e una sigaretta ancora fumante ma quasi del tutto incenerita. Sulla sinistra, appoggiato su un cuscino rosso, un cappello nero, maschile, sopra a dei guanti bianchi. Quello che però suscita scandalo in quel dipinto è l’oggetto abbandonato al centro: è un polsino maschile bianco, dove si intravede un distintivo rosso. Proprio quel particolare costa a Cagnaccio l’esclusione dell’opera dall’esposizione alla Biennale di quell’anno: anche se poi viene obbligato a ritoccare il dettaglio, che ora sfugge ai più, in origine sul polsino campeggiava il distintivo del Partito Nazionale Fascista. Viene perciò ritenuta una provocazione intollerabile, un attentato al moralismo di regime, che predicava i valori antichi e tradizionali della famiglia ma si concedeva sovente le uscite di sicurezza della doppia morale. Pare che nella decisione di censurare Cagnaccio dalla Biennale ci sia stato il determinante parere in commissione di Margherita Sarfatti, influente critica d’arte e amica storica di Mussolini: nel 1926 aveva pubblicato Dux, la biografia del dittatore, che vendette un milione e mezzo di copie in Italia e all’estero fu tradotta in 18 lingue.

Dopo l’orgia, Cagnaccio di San Pietro.

Cagnaccio, a più riprese, se la vide brutta coi fascisti, ma venne in qualche modo sempre protetto dall’intorno di amicizie, che preservavano le sue intemperanze dalle più dure repressioni: qualche volta, per sfuggire, dovette però fingersi malato o matto. Durante la guerra e la Resistenza diede rifugio ad antifascisti e partigiani. Morì dopo una malattia nel 1946: nella mostra, oltre ad altri affascinanti quadri, trovate Natura morta con polpette (1939), forse una mensa ospedaliera, e un Gioco di colori (1940-41), che ritrae su un vassoio bicchieri e bottigliette di medicinali su un tavolo del reparto di una clinica.

Donghi. Le cantanti e i Queen

Tra gli altri pittori più tenacemente fedeli alla visione incantata e sospesa del Realismo magico c’è il romano Antonio Donghi. E nella mostra milanese è uno dei più presenti. Soprattutto con i suoi ritratti. Quello che mi ha trattenuto più a lungo davanti a sé è Prima della canzone o Le due sorelle (1930). È un interno, come in molti quadri del pittore romano, e ci sono due donne sedute su un letto color carta da zucchero. Le pareti, con uno scorcio d’angolo, sono verde oliva e sullo sfondo è appeso un quadro, con una cornice dorata, o forse è uno specchio che riflette il lato opposto della stanza, con un davanzale e un accenno di finestra. Le due donne “guardano in macchina”, ma hanno sguardi diversi: quella a sinistra, vestita di bianco, ha dei fiori appuntati alla scollatura e degli occhi tristi, un po’ rassegnati. Gli occhi sono azzurri scuri.

Antonio Donghi, Le due sorelle.

L’altra indossa un vestito giallo ocra, con un ampio colletto, seminascosto dalla chitarra che imbraccia: ha un accenno di sorriso, forse ironico, e gli occhi verdi, e un’acconciatura vezzosamente più ondulata della sorella. Entrambe hanno spalle strette, braccia tonde e fianchi larghi. Cosa stanno per cantare? Non resisto alla tentazione di pensare che stiano per accennare, in modo “magicamente” anacronistico, alle prime note della versione partenopea Bohemian Rhapsody dei Queen. Proprio come fossero il duo EbbaneSis, ovvero Viviana Cangiano e Serena Pisa, due brave cantanti napoletane, diventate famose qualche anno fa per le loro performance su YouTube e Instagram. Guardate qui se non assomigliano alle sorelle di Donghi.

Edita Broglio. I gomitoli e l’uovo di Piero

Tanto i colori di Donghi sono pieni e intensi, che sembrano di smalto, quanto la sospensione magica dei quadri di Edita Broglio è data dalla tenuità diffusa delle tinte. Come in I gomitoli (1927), dove tre gomitoli di lana su un ripiano – uno giallo, uno azzurro e uno rosa – si specchiano senza replicarsi, insieme a una scatola tonda di metallo, e un pomodoro largo e schiacciato. Che cosa sono però quei due oggetti serpentiformi, uno adagiato, l’altro in verticale, sul piano? Una natura morta algida, fatta di elementi diversi: un frutto, un contenitore, tre manufatti di lana filata, e uno specchio. Tutto quello che viene fuori è forse solo il freddo della Lettonia, il paese natale della pittrice Edita Walterowna von Zue Muehlen, nata a Riga nel 1886, fuggita dalla prima rivoluzione russa del 1905, e dal 1910 trasferitasi a Roma dove incontra lo scrittore, pittore, scultore e organizzatore di mostre d’arte Mario Broglio. Nel 1918 Broglio ha fondato la rivista “Valori Plastici”, che durerà come periodico fino al 1922, ma che continuerà come importante marchio editoriale che nel 1927 darà alle stampe il fondamentale saggio di Roberto Longhi su Piero della Francesca. Proprio in quello stesso anno Mario sposa Edita, che da quel momento si firmerà Broglio. E allora chiedersi cosa sono quei gomitoli e quei “serpentelli”, e lo stesso pomodoro non riflesso, potrebbe essere come domandarsi perché c’è un uovo di struzzo sulla testa della Madonna nella Pala Montefeltro di Piero, o perché pende un corallo al collo del Bambin Gesù, reclinato sulle ginocchia della Vergine.

Edito Broglio, I gomitoli.

Casorati. Il camicione e le gambe discoste di Silvana Cenni

Ma a proposito di Piero come non pensare a lui e alle sue Madonne, restando fissi a guardare l’aerea maestosità di Silvana Cenni (1922), che seduta su una poltrona che non deve sembrare comoda, socchiude gli occhi, appoggia le mani ai braccioli piuttosto alti, tiene le gambe, per quanto pudicamente velate di calze spesse e scure, alquanto discoste. Solo il lungo camicione bianco preserva da una posa sconveniente per una fanciulla, la postura di Silvana che ha una vita di vespa, le sopracciglia marcate, un accenno di bionditudine nei capelli. Dietro lo sfondo, oltre la finestra, è quello della collina torinese, di là del Po, con la chiesa dei Cappuccini bene in vista. Silvana Cenni è un nome di fantasia, e forse serve a poco citare Antonello Venditti, “ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco”. Beh, io sì, e, anche se io non lo sapevo ancora, era proprio come la Silvana Cenni. Ci vorrebbe invece il Mario Soldati di Le due città per fare uscire dai quadri di Felice Casorati un racconto anni Venti e Trenta, di buona, educata, colta borghesia torinese.

Felice Casorati, Silvana Cenni.

Carrà e Guidi. L’asciugamano e il dirigibile

Che cosa sta invece per succedere nel quadro Pino sul mare (1921) di Carlo Carrà. Uscirà tra poco qualcuno dalla porta della casa che, a sinistra, si apre direttamente sulla spiaggia; oppure qualcuno, grondante di salino, emergerà dalle acque blu scuro per andare ad asciugarsi con il telo appoggiato su un trabiccolo sotto il pino dall’esigua chioma. E piuttosto di cosa staranno parlando quelle otto figure un po’ concitate, ma senza volto, nel quadro di Virgilio Guidi (1922) Il dirigibile, proprio mentre l’oggetto volante nel cielo sta uscendo dalla cornice?

Altri quadri e altre possibili storie. Forse sta proprio qui la forza espressiva del Realismo magico: quella di lasciare che sia il lettore-osservatore a inventarsi storie che nascono dalle forme e dai colori dei suoi quadri incantatori.