Aldo Moro, il corpo del reato

Da quattro anni Fabrizio Gifuni porta a teatro quello che lui definisce un “esperimento scientifico”. Questo esperimento ha come titolo Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro. Lo spettacolo, messo in scena per la prima volta a Torino in occasione dell’inaugurazione del Salone Internazionale del Libro del 2018, consiste nella lettura degli scritti di Moro prodotti durante i cinquantacinque giorni della prigionia. Ciò che si propone Gifuni in questa lettura pubblica è testare l’effetto delle parole dello statista democristiano su una platea che, in tutta evidenza, quelle parole non ricorda o non può, per ragioni anagrafiche, ricordare.

Testi che sono stati ora riordinati e pubblicati da Feltrinelli in un libretto di un centinaio di pagine corredato da una introduzione dello stesso Gifuni. Proprio nell’introduzione si legge un passaggio che svela il senso profondo dell’operazione: “[…] avvicinare queste carte ai nostri corpi e ai nostri recettori sensoriali, come fossimo in presenza di un meteorite piovuto sul nostro presente da un altro tempo e da un altro spazio, per verificare appunto, sera dopo sera, se questo corpo è ancora in grado di produrre una temperatura e un campo magnetico significativo o se al contrario dovremmo concludere di trovarci in presenza di un corpo freddo e perduto nel tempo”.

Un corpo. Se il caso Moro è una storia di fantasmi, e quindi di presenze materialmente inconsistenti perché sfuggite alla verità e al giudizio, ma non per questo meno presenti e aleggianti, ciò che invece resta, incontrovertibile, è proprio il corpo di Moro, inteso come corpo del reato, ancora tangibile, a distanza di quarantaquattro anni dalla sua morte. Nel linguaggio giuridico il corpo del reato è l’insieme delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso. Il corpo di Moro è entrambe le cose: perché è su di esso che il reato è stato compiuto, ma è anche mediante esso. Quel corpo, o come scrisse Mario Luzi, “quell’abbiosciato / sacco di già oscura carne / fuori da ogni possibile rispondenza / col suo passato”, un’atroce istantanea della famosa immagine del cadavere nel bagagliaio della Renault 4 rossa scattata con il linguaggio poetico, quel corpo – dicevo – è tanto l’obiettivo quanto il mezzo attraverso cui è stato perpetrato uno dei più indicibili crimini della storia repubblicana.

Non è un caso perciò che un attore come Gifuni abbia dedicato al corpo di Moro un pezzo rilevante della propria carriera. Un corpo in cui si è calato già nel 2011, in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, e poi nel 2022, in Esterno notte di Marco Bellocchio. In questi lavori l’attore ha interpretato Aldo Moro in due distinti momenti della sua storia: nel 1969, in coincidenza della strage di piazza Fontana, quando era ministro degli Esteri, e nel 1978, presidente della Dc, negli ultimi giorni della sua vita.

Se l’arte dell’attore consiste nel rappresentare agendo (la parola latina actor, deriva da agere, “agire”), il Moro di Gifuni è un Moro agito, ossia è una traduzione in azioni della parola e del pensiero dell’uomo che fu Moro. Non è quindi una semplice imitazione ottenuta attraverso lo studio della mimica, è più una vera e propria incarnazione: Gifuni si incarna in Moro, o più ancora Moro si reincarna in Gifuni. In tutto questo appare evidente l’importanza della fisicità: è il corpo che custodisce lo spirito attraverso cui si produce l’arte dell’attore. L’attore presta il proprio corpo a uno spirito che idealmente vaga, poiché del corpo è stato privato. Ed è questo, soprattutto, che impressiona del Gifuni di Esterno notte. Il Moro ucciso dalle Brigate Rosse, annientato come uomo ma non come spirito, si trova a occupare di nuovo una carne umana. Gifuni non è Roberto Herlitzka, che in Buongiorno, notte, sempre di Bellocchio, interpretava Moro concentrandosi soprattutto sulla sua altezza morale. Gifuni è abitato da Moro. E quindi è Moro.

Questa dimensione quasi esoterica in cui vive il Moro di Gifuni è paradossalmente lo specchio in cui si riverbera una debolezza della serie televisiva, una debolezza che definirei “tecnica”, ma che è – come vedremo – rivelatrice di altri e nuovi significati, in un’opera cinematografica che è altrimenti dotata di un’ambizione totale, e che nella mente di Bellocchio dev’essere stata intesa come l’approdo ultimo e definitivo del suo lavoro intellettuale. In Esterno notte è ravvisabile una certa diffusa imperizia degli attori comprimari e delle semplici comparse. A mio avviso è questo uno dei problemi più seri del cinema italiano degli ultimi anni, ma qui assume una dimensione quasi meta-artistica. Questa imperizia mette continuamente a rischio nello spettatore la tenuta del cosiddetto patto di sospensione dell’incredulità, ossia l’accordo implicito per cui un lettore, o spettatore, compie una temporanea interruzione delle proprie facoltà critiche e accetta la storia che sta leggendo, o a cui sta assistendo, come se fosse vera. Un patto che in Esterno notte viene meno proprio nei momenti in cui compaiono alcuni di questi attori secondari e che si accentua ancor di più quando essi devono dividere la scena con il golem impersonato da Fabrizio Gifuni.

Succede per esempio nella sequenza in cui Moro, mentre si accinge a tenere una lezione in un’aula universitaria, viene contestato da un gruppo di studenti. Il presidente sta raccontando di aver guardato in tv, insieme al nipote Luca, la replica del Pinocchio di Comencini. Sta per commentare la scena del processo in cui Pinocchio, appena frodato dal gatto e la volpe, si rivolge al giudice, che nello sceneggiato era interpretato da Vittorio De Sica. In quell’istante Moro viene interrotto da uno studente che gli grida: “Presidente!”. Ecco, basta la maniera esitante in cui il giovane attore pronuncia quell’esclamazione per spezzare l’incantesimo della finzione.

Un incantesimo la cui tenuta fino a quel momento era affidata al gesticolare prudente e perfetto, al tono sommesso, come se la voce fosse continuamente spezzata, di Gifuni/Moro. Lo studente continua. “Potrete anche comprare i revisionisti del Pci, ma non potrete mai comprare il proletariato!”, declama, con una dizione così irreale da farci balenare davanti agli occhi tutto il mondo esterno all’inquadratura, le macchine da presa, il cast tecnico, lo stesso Bellocchio che vigila; in una parola, il set. Rispetto al controllo assoluto di cui dispone Gifuni, la battuta dello studente risuona alle nostre orecchie talmente fuori dal tempo da farci sospettare che l’effetto sia perfino voluto. Come dire: viste dall’oggi, quelle invettive non possono sembrarci altro che qualcosa di platealmente inverosimile.

Dico questo perché il problema di cui voglio qui argomentare non è estetico, né ho la pretesa di esprimere un giudizio sulla riuscita o meno del film di Bellocchio (cosa che meriterebbe semmai una trattazione a parte), ma riguarda più il territorio che sta tra la realtà e la finzione, tra il corpo e il fantasma, tra il fatto e il giudizio. Ecco perché quella scena (come altre sparse qua e là nel corso dei sei episodi della serie e per le quali varrebbe lo stesso discorso) nel suo essere a conti fatti così malriuscita, fotografa esattamente quello spazio. Uno spazio, credo, essenziale per la collocazione del caso Moro nel nostro immaginario.

Nella terza puntata, dedicata al papa, fa un cameo Miguel Gotor che veste i panni del giudice Guido Barbaro, il presidente della Corte d’Assise che nel 1978, a Torino, presiedette il processo al nucleo storico delle Br proprio durante i giorni del sequestro di Aldo Moro. Gotor è uomo che nella vita fa due mestieri, il politico e lo storico, e che per questo si trova a battere i due campi in cui si è fatta (o non fatta) la verità del caso Moro. È acutissima la scelta di Bellocchio di far indossare la toga proprio a Gotor, consulente storico della serie, e il cui lavoro sulle lettere dalla prigionia (Einaudi, 2008) appare in filigrana in tutta la sceneggiatura. Il regista sembra volerci dire che il giudizio sul caso Moro spetta alla storia e non al cinema né a qualsiasi altra forma d’arte (e questo forse è il vero pregio di tutta l’opera), rinunciando definitivamente a un certo modo di narrare novecentesco che imponeva quasi sempre, invece, una presa di posizione, un giudizio, appunto.

Che il corpo di Moro fosse essenziale, centro e cuore pulsante del problema, se ne accorsero le stesse Brigate Rosse, ossia coloro che avevano sottratto quel corpo alla sua libertà e che lo detenevano. La prigionia di Moro è una storia che non si è fatta solo attraverso le parole, quelle dei comunicati dei brigatisti e quelle delle lettere di Moro (Sciascia in L’affaire Moro si concentrò proprio sull’analisi del linguaggio), ma anche e soprattutto attraverso un uso peculiare delle immagini. A questo proposito è stata appena pubblicata una nuova edizione aggiornata del saggio Da quella prigione che Marco Belpoliti aveva dedicato dieci anni fa (2012) allo studio delle due polaroid che ritraevano Aldo Moro durante la prigionia.

All’immagine del corpo dei politici Belpoliti ha riservato molta parte dei suoi studi, soprattutto in riferimento ai leader della Seconda Repubblica, con particolare attenzione agli esponenti della destra populista. Mentre nel caso Moro le parole sono state sviscerate e investigate fino quasi a essere svuotate di senso, nel corso degli anni l’attenzione sulle immagini è rimasta quasi del tutto confinata. In particolare, poco si è detto dell’uso politico che i brigatisti fecero dell’effigie di Moro. In effetti, Moro si trovò ad abitare una stagione di passaggio, fu in un certo senso l’ultimo di una classe di politici “senza corpo” e “senza affetti” (si diceva che i democristiani sembrassero perennemente vedovi e senza prole, tanto relegavano la famiglia nel riserbo) proprio mentre il corpo e gli affetti stavano diventando, di nuovo, strumento di propaganda.

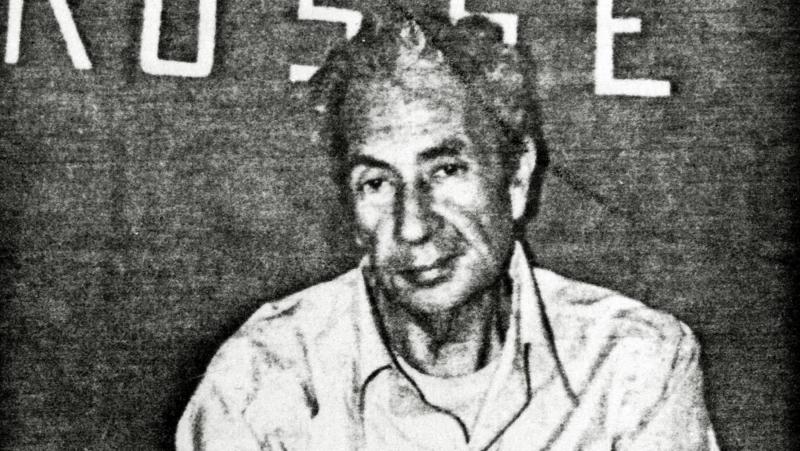

Nella primavera del ‘78 i brigatisti scattarono e diffusero due immagini del prigioniero. La prima apparve sui giornali la mattina del 19 marzo, tre giorni dopo il sequestro. La seconda il 21 aprile. Entrambe servivano a dimostrare che l’ostaggio era vivo. Non solo. Le foto furono realizzate con una macchina Polaroid a sviluppo istantaneo. La Polaroid, per la sua capacità (o incapacità) di identificare e al contempo spersonalizzare il soggetto, catturandolo in un’istantanea fredda come quella delle foto segnaletiche, aveva già attratto un artista come Andy Warhol. L’elemento dell’istantaneità, secondo Belpoliti, è ciò che interessava tanto Warhol quanto i brigatisti. Entrambi intendevano “sottomettere il reale” attraverso il ricorso a questa forma di iperrealismo subitaneo.

I brigatisti tuttavia non ci riuscirono, perché il corpo di Moro da essi ritratto oltrepassava tanto l’uso ideologico che provarono a farne, quanto la messa in scena, evidenziata dal drappo sullo sfondo con la stella a cinque punte e la scritta “Brigate Rosse” e, nella foto del 21 aprile, dalla prima pagina di Repubblica. Non solo, in quelle foto era visibile perfino l’intento “promozionale”. Decisiva è l’osservazione che fa l’autore nel sottolineare come accanto al titolo del giornale sorretto da Moro compaiano due quadrati pubblicitari del whisky J&B; come dire: siamo già nell’era della pubblicità che tutto divora. Scrive Belpoliti: “Se da un lato volevano ridurre Moro al ruolo di re spodestato […] dall’altro ne hanno rivelato in modo evidente l’assoluta umanità, che è poi la sua mortalità”.

In questa edizione aggiornata del libro si aggiungono poi dei nuovi capitoli, tra cui uno in cui si passa dall’analisi del reale al sogno, vale a dire alla rappresentazione onirica del caso Moro che ha fatto in particolare proprio Marco Bellocchio nelle sue due opere. L’aspetto onirico, del resto, è presente sia in Buongiorno, notte (si pensi alla passeggiata finale di Moro per le strade dell’Eur) sia in Esterno notte (per esempio, le visioni e gli incubi di Paolo VI e di Adriana Faranda).

Ancora oggi per ricordare il “senso delle istituzioni” che possedeva Aldo Moro si è soliti ricorrere all’immagine dell’uomo politico che si faceva fotografare in abito, camicia e cravatta tra i bagnanti in costume. Eppure, come abbiamo visto, se Moro è ancora una presenza così vivida e strepitante nel presente nazionale lo si deve in larga parte al modo in cui il suo corpo, vivo e morto, sofferente, cristianamente esposto, vulnerabile ma mai inerme, ha attraversato i decenni, le pagine dei libri e dei giornali, il volto e la carne degli attori, e attraverso di loro, è arrivata a infiltrarsi nella memoria di noi tutti.

Leggi anche

Ossessione Aldo Moro | Alessandro Banda

Le tre foto di Moro | Marco Belpoliti, Ferdinando Scianna

L'uovo al tegamino di Aldo Moro | Marco Belpoliti

Marco Bellocchio, Esterno notte | Enrico Palandri