Einstein e Bergson

Ha ragione Giorgio Manganelli: i centenari hanno un prestigio “oltraggioso e inattendibile”, come se avessero “qualcosa a che fare con le povere e infantili feste dei santi” (Giorgio Manganelli, Il rumore sottile della prosa, Adelphi, Milano 1994, p. 197), ma se si scomoda persino una rivista di establishment come l’Economist, il tutto assume un’eco più seriosa e grave.

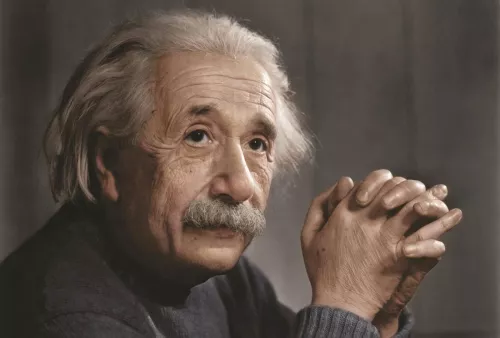

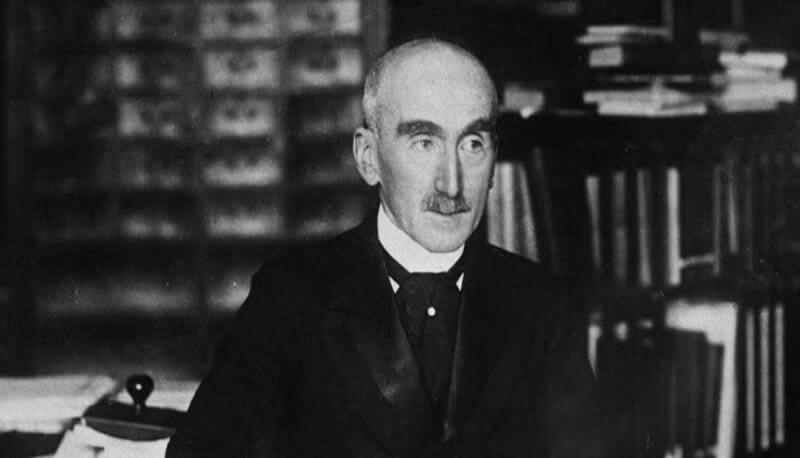

In effetti, come ricorda l’estensore dell’articolo citato, il centenario in questione attiene a un passaggio chiave nella recente storia della cultura, uno di quelli che ha segnato la separazione tra le scienze dure e quelle che, più che morbide, oggi sembrano molli. Si tratta della clamorosa e pressoché universale messa al bando delle idee di Henri Bergson sul tempo, quando volle tentare una smentita in punto di formalismo della teoria della relatività ristretta, elaborata pochi anni prima da Albert Einstein.

Nel 1911, l’allora notissimo filosofo francese iniziò a dedicarsi alla neonata teoria dopo aver assistito a una presentazione del fisico francese Paul Langevin, collaboratore di J. J. Thomson prima e dei coniugi Curie poi. Com’è noto, la teoria della relatività, che ha segnato uno scarto di portata impareggiabile rispetto al panorama concettuale della fisica newtoniana, si fonda su due postulati: il principio di costanza della luce e il principio di relatività. Il primo afferma che, nello spazio vuoto, la luce si propaga con una velocità costante (pari a circa 300.000 Km/s), indipendentemente dallo stato di moto della sorgente che la emette o dell’osservatore che la misura.

Il secondo definisce le cosiddette trasformazioni di Lorentz (un’estensione delle trasformazioni galileiane), tese a fissare le nuove regole di trasformazione delle coordinate spaziotemporali allorché si passa da un sistema inerziale a un altro. Chi nutra una seppur minima inclinazione per i dettami della logica potrebbe a questo punto sentir odore di contraddizione tra i due postulati: due osservatori in moto reciproco dovrebbero misurare, per uno stesso fascio di luce, la stessa velocità, in aperto contrasto con le regole di trasformazione che esprimono il principio di relatività galileiana.

A più di un secolo dalla sua prima formulazione, la via d’uscita dall’impasse conserva un carattere tra l’indigesto e il paradossale. In effetti, l’ardimentoso salto concettuale che Einstein dovette compiere per rendere i due principi compatibili condusse a una revisione radicale delle nozioni ordinarie di spazio e tempo: sciolti da ogni rapporto con l’assoluto, spazio e tempo vanno intesi quali parametri locali, relativi allo stato di moto tra osservatore e osservato.

Da qui deriva il principio di relatività della simultaneità, secondo cui l’ordine temporale tra determinati eventi non è fissato in maniera univoca, ma dipende dal sistema di riferimento rispetto a cui li si osserva. Sicché: passato, presente e futuro sono relativi e non assoluti nel senso che dipendono dal sistema di riferimento che consente di osservare e descrivere quei determinati eventi. I fenomeni di contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi nel passare da un sistema di riferimento inerziale a un altro ne sono un’immediata conseguenza, mentre le trasformazioni di Lorentz definiscono le regole di tale passaggio: nasce così lo spaziotempo di Hermann Minkowski, un modello ideato dal matematico tedesco nel 1907, proprio per offrire una rappresentazione grafica della teoria della relatività.

Non più, quindi, uno spazio tridimensionale euclideo in cui calare una quarta variabile temporale, indipendente da tale spazio, bensì una struttura quadridimensionale che tenga conto della relazione intrinseca tra spazio e tempo. Ora, se è vero che una tale rappresentazione era già disponibile nel contesto della fisica newtoniana, lo scarto incommensurabile che si registra tra la meccanica classica e quella relativistica riguarda proprio lo statuto ontologico del tempo: assoluto, unico, equivalente per tutti gli osservatori nella prima; locale, molteplice, relativo all’osservatore nella seconda.

Alla rappresentazione dinamica di uno spazio tridimensionale che evolve si sostituisce così l’idea di un tempo geometrizzato, spazializzato, circoscritto entro le maglie strette di una struttura quadridimensionale statica, che non a caso nell’ambito della metafisica verrà battezzata “universo-blocco”.

Non c’è da sorprendersi se una simile caratterizzazione del tempo non incontrò il favore di Bergson, che sin dal periodo degli studi dottorali aveva adottato quale oggetto privilegiato d’indagine le nozioni di durata, evoluzione, passaggio. D’altro canto, sarà un testo dal titolo piuttosto esplicito, L’evoluzione creatrice (1907), a consegnare Bergson all’illustre novero dei premi Nobel.

Quel che qui merita segnalare è però la specifica linea argomentativa che alimenta un rifiuto tanto deciso quanto audace: la teoria della relatività ristretta, pur dotata di una forza predittiva senza precedenti, è secondo il filosofo francese muta rispetto al problema del tempo, e in particolar modo al tempo inteso quale durata, flusso, transizione. Il testo che discute e critica (soprattutto) la prima delle teorie di Einstein è Durata e simultaneità (1922), quest’anno riedito in una versione estesa (Henri Bergson, Durata e simultaneità. A proposito della teoria di Einstein e altri testi sulla Relatività, Orthotes 2022) in occasione del centenario dalla sua prima pubblicazione.

Varrà la pena cominciare dal difetto più vistoso di questo lavoro – difetto che, agli occhi di chi prova più di qualche simpatia per Bergson, risulta un’amabile ingenuità più che uno scempio culturale. Si tratta del tentativo più che intrepido di accedere ai segreti intimi della relatività tramite il canale dei formalismi e per questa via malcerta tentare di smentirne le conseguenze più significative. Una delle conclusioni meno sostenibili del Nostro è allora quella secondo cui i molteplici tempi, relativi agli osservatori, di cui si parlava sopra non sarebbero che virtualità rispetto a un unico tempo che solo vanta il carattere della realtà (p. 208).

Eppure, accostarsi a uno sforzo di produzione teorica attraverso la lente dei difetti è come volersi iscrivere a una sorta di Terrore filosofico, i cui membri sono in concorso tra loro per l’esecuzione più eclatante e brutale. Quindi, come per lo squisito tentativo di Alfred Whitehead, pur niente affatto privo di competenze matematiche, di far emergere le incongruenze concettuali della relatività di Einstein attraverso nuovi e ahinoi inesattissimi calcoli, sarà bene prendere questo sfoderar di computo come sintomo dell’innocente delirio secondo cui un’idea può testarsi in qualunque campo e tradursi in qualunque lessico. Preferirei però in questa sede concentrarmi sull’idea in questione, più che sulle attività inter-traduttive che rischiano di esporsi a facile burletta.

La denuncia, rivolta alla ben più generale miopia che Bergson imputa alla scienza tutta, ma che nella relatività trova un’alleata particolarmente fedele, consiste nel considerare il tempo “reale”, vale a dire la durata, quale parametro misurabile. Ché la durata, all’opposto, corrisponde a una continuità non divisibile o sovrapponibile, un flusso in cui “la cosa e lo stato sono solamente delle istantanee artificialmente prese sulla transizione” (p. 111).

È la transizione, pertanto, intesa quale passaggio da ultimo non scomponibile, a rendere conto dell’essenza più riposta della durata, segnata da “un progresso indivisibile e globale” (p. 115). Detto altrimenti, se è vero che la scienza richiede, al fine di poter operare in maniera efficace, una frammentazione del reale secondo schemi manipolabili – come è il caso di una grandezza misurabile – essa è in tal modo costretta a perdere di vista quel carattere d’impartibilità, caratteristico del reale, che nella durata trova, secondo Bergson, il suo manifesto più vistoso e ineludibile.

Sotto quale profilo, allora, la teoria di Einstein sarebbe incompatibile con una simile visione? Come si diceva, la rappresentazione grafica più vantaggiosa della relatività ristretta è offerta dal modello matematico di Minkowski: una struttura quadridimensionale che codifica le relazioni tra spazio e tempo. In maggior dettaglio, ogni punto di tale struttura, che identifica un particolare evento, è caratterizzato da quattro coordinate, tre spaziali e una temporale.

Ci si potrebbe qui far prendere la mano e tessere l’elogio della durata, della sua caratteristica unica di significare la continuità indivisibile dell’esperienza, e persino di richiamare quegli echi spinozisti che Bergson vede troppo poco. Secondo questa linea metafisica, più che fisica, si potrebbe radicalizzare il potenziale della critica bergsoniana per interrogare una nozione al fine insostenibile, eppure universalmente inquestionata, come quella di evento puntiforme: se il modello matematico di Minkowski presuppone l’esistenza di eventi distribuiti spazialmente secondo un continuum, più si cerca di stringere la nozione di evento singolo, più la sua natura si rivela identica a quella del punto matematico: inesteso, privo di durata; in sostanza, un parto dell’immaginazione. Ma converrà rimanere nel recinto protocollare della fisica e soffermarci su un’idea che, al netto di cento anni di turlupinazioni, trova in eminenti fisici dei sostenitori vociferi e cocciuti.

Il fisico statunitense Lee Smolin richiama proprio il fallito tentativo demolitorio di Bergson nella sua capacità anzitempo di puntare il dito su quello che costituisce un dispensabile limite metafisico della teoria della relatività. Nella spazializzazione del tempo Smolin rintraccia due distinti elementi. Il primo concerne la sussunzione della gravitazione newtoniana in una teoria che possa spiegare la struttura dello spazio.

Quest’ultimo cessa così di essere un’invariante, indipendente dagli eventi fisici, mentre la gravitazione diventa un nome per le interazioni reciproche tra spazio e materia. Il secondo elemento ha invece a che fare con un’intuizione metafisica secondo la quale il tempo dovrebbe essere inteso come un aspetto interno dello spazio, tale da variare assieme a esso, sino a perdere del tutto la propria identità. Questo spiega il termine che sopra richiamavo di “universo-blocco”: una messa in mora della concezione ordinaria del tempo come qualcosa che scorre, un confinamento del divenire a pura illusione percettiva, la cui spiegazione richiede lo studio della mente umana o al meglio del linguaggio con cui il parlante, spazialmente situato, indica un prima e un poi.

Solo l’analisi della psicologia umana, in questa ottica, spiegherebbe le ragioni di una discrasia tanto flagrante tra la realtà di un universo immobile e la percezione di eventi che si inverano e cessano di esistere. Secondo Smolin, non c’è ragione di sovrapporre le sorti del primo elemento, di evidente pregnanza fisica, con quelle assai più periclitanti del secondo, là dove quest’ultimo, egli insiste, non ha trovato sinora alcuna conferma empirica (Lee Smolin e Roberto Mangabeira Unger, The Singular Universe and the Reality of Time: A Proposal in Natural Philosophy, Cambridge University Press, p. 190). Ad avviso di Smolin, è riprova della totale superfluità di questo secondo assunto metafisico il fatto che esistono maniere di descrivere i principi di fondo della relatività che ne fanno completamente a meno.

Insomma, non c’è dubbio che il 2022 sia un anno di centenari scomodi per il fisico forse più noto al mondo: una spina nel fianco come Niels Bohr, che dalla terra di Amleto e in giro per il mondo non ha mai perso l’occasione per urtare la suscettibilità di Einstein, e quella di Bergson, che nella filosofia contemporanea ha riacquisito pressoché tutte le virtù taumaturgiche dei re santi francesi. Mentre Bohr dai fisici viene considerato il vincitore della gigantomachia del primo Novecento, le intuizioni di Bergson servono ancora come esempio di teologo che non tace in munere alieno.

Ma se si vuol evitare che le teorie fisiche non finiscano col soffrire di malattie autoimmuni, varrà la pena garantire al filosofo francese un visto provvisorio per accedere al fortino della fisica e lasciare che parli di nuovo per veicolare dubbi che cent’anni dopo conservano lo stesso potenziale critico. Quantomeno per recuperare elementi del reale su cui la teoria non si esprime e che però non possono confinarsi nel regno degli oggetti inesistenti solo perché il formalismo, a loro proposito, ha scelto di tacere.

Leggi anche:

Alessandra Campo | 6 aprile 1922: Einstein, Bergson e il tempo