Il corpo vivo dell'artista

Nel 1966 John Latham prese una copia di Art and culture di Clement Greenberg e insieme a Barry Flanagan invitò gli studenti della St. Martin’s School of Art a strapparne le pagine, masticarle e trattare quel bolo con l’acido. Dal materiale di risulta se ne ricavò una scultura, ora al MoMA insieme a tutta la documentazione di quel lavoro (Art and Culture, 1966-69). L’intento era piuttosto chiaro: contestare i principi dell’autorevole critico americano circa i “puri valori ottici” prioritari nella valutazione di un dipinto digerendoli e trasformandoli in oggetto vile e terragno. La trascendenza assoluta del modernismo defluiva a ironica e impura corporalità. Il sussiego del più autorevole tra i critici si ritrovava svilito da un fescennino grottesco.

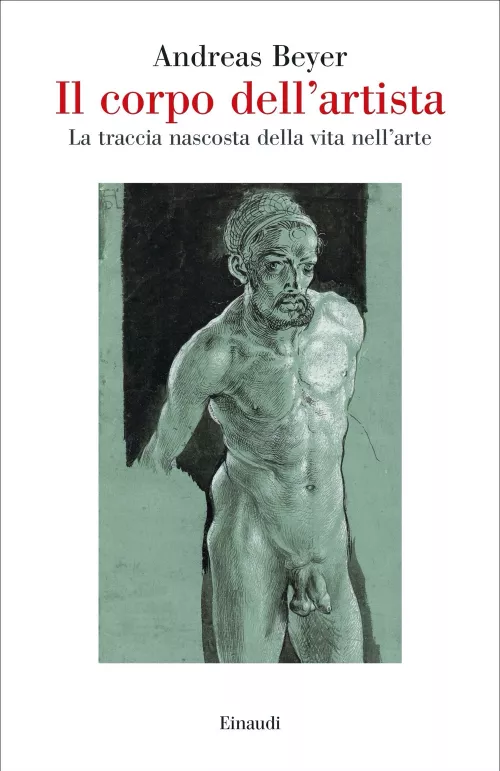

L’episodio non è narrato nel libro di Andreas Beyer, Il corpo dell’artista (sottotitolo: La traccia nascosta della vita nell’arte) che preferisce in apertura attualizzare il suo tema d’indagine puntando un lavoro ben più mainstream, e cioè il piuttosto sopravvalutato My bed di Tracy Emin. Poco importa: quando una tesi è forte regge anche se poggiata sui pilastri, purtroppo non di rado fragili, dell’arte a noi contemporanea. In realtà Beyer prende le mosse da lontano: Il corpo dell’artista non è l’ennesimo libro sulla body art, per fortuna – anche se il titolo italiano fa di tutto per confondere le cose.

È un testo che non indugia sui tradizionali metodi di storiografia artistica. Quei metodi cioè che individuano e giustificano i mutamenti di stile su basi formali e iconografiche o sugli assestamenti dei campi di forze economiche e sociali in cui di volta in volta agiscono autori e committenti, pubblico e mercato. Con scelta netta e radicale vengono altresì accantonate le tesi essenzialiste e ogni approccio metafisico o platonico che dir si voglia all’opera d’arte. Beyer punta invece a tracciare la genesi dell’opera d’arte e i suoi sviluppi evolutivi attraverso il suo opposto: l’opera d’arte intesa cioè come frutto di precondizioni fisiche. Una foucaultiana “tecnologia di sé” che riscatta la secolare ostilità al corpo fisico dell’artista accettando l’atto creativo come necessaria forma di desublimazione. Il ruolo dell’artista si accentra qui entro il suo stesso corpo e nei processi a esso correlati. Da quelli più simbolici come attestazioni dell’io creativo a quelli inscritti nelle differenti prestazioni sociali, dove il corpo nella sua interezza si fa mediatore entro un campo di forze collettive.

Di là da ogni umanesimo purificato si tratta insomma di recuperare la natura viscerale dell’artefice e collocare la figura del creatore nell’intersezione tra fisiologia, strutture sensoriali e dimensione psicofisica come totalità del corpo vissuto. È un’energia che stabilisce una forma di esistenza a sé. Essa può prendere tanto le attitudini discoste dell’epicureo lathe biosas come le più insolenti ed eccedenti teatralizzazioni “barocche” di sé. Il corpo istituendosi come palpitante realtà organica non meno che come costrutto sociale.

Queste forme di individualità si costituiscono tramite un’autodeterminazione del soggetto che inducono l’artista a una differenza antropologica fondata su una consapevole e voluta “caparbietà” (Eigensinn, così nel sottotitolo originale). Alle scaturigini di ogni atto produttivo sta dunque il fatto di una nuda esistenza, un progetto di costruzione dell’individualità che Beyer intende porre programmaticamente come antidoto a ogni deriva trans o post-umana: per tacere dei destini dematerializzati del digitale e dell’artificiale.

Nel libro questo paradigma interpretativo prende le mosse dall’umanesimo, là dove il gesto di maestria poteva anche essere letto, prima ancora che come segno o rivelazione del divino o dell’ispirazione, come consapevole triangolazione tra occhio, mano e prodotto finale (come non pensare al Sennett di L’uomo artigiano?). Tale consapevolezza determinò una forma potente di autoaffermazione dell’artista entro un diversificato arco di possibilità. Questo processo si può individuare nell’uso della firma dell’artista (come studiato, vent’anni fa, dal team di giovani medievisti della scuola di Enrico Castelnuovo) come nel dualismo tra mente (invenzione) e mano (esecuzione) reso qui evidente in certi magnifici fogli di Albrecht Dürer.

Questo genere di ispezione consente all’autore uno di quei cortocircuiti che dimostrano come, ogni tanto, la storia dell’arte possa davvero far aprire la testa. Qual è cioè il punto di equilibrio tra esigenze “olistiche” di uno stile nazionale e sovraindividuale (l’unico in grado, à la Wölffflin, di rispettare le esigenze dello Zeitgeist) e le necessarie forme di espressione soggettiva, interiorizzate o annidate nel corpo? Aver recuperato in questo senso un autore come Richard Wollheim significa anche (secondo me) alludere a una possibile attualizzazione (ben più importante degli espettorati degli Young British Artist), e cioè alla natura antropomorfica, finanche a suo modo corporea, del minimalismo. Che non è, come credevano le anime semplici, una cosa fredda e impersonale, ma nei suoi migliori esiti, al contrario, è una traccia indessicale dell’io dell’artista.

Non diversamente, le pagine centrali del libro che discorrono dell’autoritratto come autopsia di sé, segno di autoconsapevolezza e fiducia incrollabile, consentono di stabilire una relazione ben più che simbolica. La bellezza del corpo si riflette sulla bellezza dell’opera, mentre ogni opera di self fashioning (gli abiti, le calzature, le attitudini) e di “cura di sé” diventa un’estensione dell’io. Ma quanto più si allargano queste tecnologie del corpo tanto più si accetta – è la condizione stessa di modernità a imporlo, con i costi che ne derivano – l’introspezione, la visione onirica, l’apertura di uno spazio mentale di riflessione consapevole. Ogni fisiologia, insomma, determina una psicologia e tramite essa un’apertura a mondi “altri”: costrutti di fantasie, onirismi, uscite dal sé, sonni della ragione, immagini mercuriali e melanconiche. Ed ecco allora l’artista che si giunge a disporsi come Alter Christus. In Dürer come in Schiele l’auto affermazione di sé diventa, sulla pagina graffiata e dipinta, un’enunciazione perentoria: Ecce homo, ecce artifex.

Declinazioni meno sublimi si avvertono in seguito nelle pagine in cui si discorre del regime dietetico – con naturale rimando alle fosforescenti pagine diaristiche del Pontormo – e di pratiche igieniche, di ipocondrie e di prescrizioni in un nesso inestricabile tra salute (o malattia) del corpo ed efficacia (o meno) delle risultanze artistiche. Ogni creazione potendo essere assimilata a una digestione ben riuscita. In fondo, assunzione del cibo ed espulsione del soverchio è forma stessa di assimilazione del mondo, in un equilibrio ippocratico tra esterno e interno e in sinergia tra dietetico ed estetico. Vale tanto per il creatore quanto per la sua opera. D’altra parte, non era stato Marie-Antoine Carême a sigillarlo in memorabile detto? Per il cuoco-scrittore esistevano cinque arti belle: la pittura, la poesia, la musica, la scultura e l’architettura, la cui branca principale è (ancor oggi, direi) la pasticceria.

E qualcosa di simile lo aveva detto, credo per primo tra gli studiosi, Piero Camporesi, ed è un peccato non ritrovarlo menzionato nella pur formidabile bibliografia. Così come non sempre le scorrerie sull’arte contemporanea appaiono le più efficaci: più che le tavolate di Daniel Spoerri o le messinscene di Cindy Sherman, ad esempio, io avrei convocato i banchetti di cucina thai organizzati da Rirkrit Tiravanija. Ma queste in fin dei conti sono minuzie.

La parabola del libro non poteva infine che giungere lì, nel luogo e nei tempi in cui il corpo dell’artista si scopre fragile e vulnerabile. Il risvolto doloroso della divinizzazione è ovviamente l’abiezione; i culti e i saturnalia deflettono a perplessa insignificanza e a trascurabile marginalità; da eletto l’artista si ritrova reietto. Alienazione e follia diventano i più prevedibili dei contorni; il suicidio l’esito più dolorosamente conseguente. Da Rudolf e Margot Wittkower a Jean Clair interi scaffali sono stati dedicati all’autoestinzione dei talenti saturnini.

Tecnica di sé non meno delle altre, il suicidio è certificazione di un’incompiutezza. È l’accettazione della natura frammentaria e solamente incoativa dell’opera, e al tempo stesso espressione suprema di libero dominio di sé. E l’avrete capito tutti, allora, che questo libro, che parla soprattutto dei grandi maestri del Rinascimento, misurandosi alla pari con la gloriosa trattatistica dei secoli d’oro, è prodigiosamente in grado di farci capire qualcosa di meglio, e qualcosa in più, dell’intera fenomenologia del corpo vissuto, e con essa dell’arte del nostro presente.