A.M. Jehle, prigioniera della casa-opera

Arthur Rimbaud è il protagonista esemplare di una carriera artistica interrotta in modo eclatante, cioè di un progetto di vita composto da due parti antitetiche: la prima, breve ma di una intensità folle, ha regalato alla letteratura mondiale l’opera geniale del poeta francese, mentre la seconda è quella, non più artistica ma per nulla banale, del soldato-viaggiatore-mercante d’armi e del suo errare iniziato nel 1875 e terminato con la morte nel 1891.

Come l’iter del poeta infinitamente interpretato e celebrato, anche il tragitto di una artista ancora in gran parte sconosciuta, Anne Marie Jehle (o “A. M. Jehle”, come soleva firmarsi) si divide in due periodi radicalmente diversi. Dapprima una fase di grande produzione artistica, che va dal 1965 al 1989, poi una fase di completo abbandono dell’attività creativa durante la permanenza negli Stati Uniti dal 1989 alla morte avvenuta nel 2000.

La recentissima mostra sull’opera di Jehle presso il Kunstmuseum di San Gallo (“Jeder Spiesser ein Diktator”, “Ogni filisteo un dittatore”), nella quale gli spazi generosi messi a disposizione evidenziano finalmente l’importanza di una immensa protagonista del Novecento, rappresenta in qualche modo quel “tempo supplementare” (e necessario), che ha sancito negli ultimi anni la vera e propria scoperta di Jehle. Come se il lungo silenzio che segue l’ammutolirsi dell’artista nel lontano 1989 avesse funzionato da condizione di possibilità per una corretta ricezione tardiva.

Andiamo però con ordine. Jehle appare sin dall’inizio degli anni ’60 come un’artista concettuale, che utilizza tutte le forme contemporanee per esprimersi. Le sue opere sono ready mades ampliati o ricontestualizzati: cartoline postali ridipinte fino alla cancellazione dell’immagine sottostante; oggetti banali del quotidiano “femminile”, grembiuli, reggiseni, pullover, stracci da cucina; e inoltre bicchieri, cucchiai, coppette trasformati ed erotizzati, ecc. Un altro elemento essenziale sono le onnipresenti iscrizioni. La scritta “Ich bin daheim” (“Sono a casa [mia]”), integrata a una istallazione che riproduce lo spazio intimo del bagno con le tipiche piastrelle bianche e il lavabo ugualmente espressione di un nitido biancore, è l’esempio parlante di come Jehle riesca a esporre in un oggetto apparentemente ordinario svariati quesiti. La già citata frase “Ich bin daheim”, posta su un supporto nero fissato in modo approssimativo, utilizza il carattere tipografico corsivo elaborato da Ludwig Sütterlin su incarico del ministro della cultura prussiano nel 1911. La qualità anacronistica rimanda a una disciplina scritturale all’insegna di un ordine conservativo, quello nel quale l’artista austriaco-liechteinsteiniana è cresciuta nella città di Feldkirch e contro il quale queste e altre sue opere prendono posizione.

In daheim, risuona oltre la Heimat, la patria, il fatto di essere protetti da qualcosa che accoglie l’io. Soltanto che nell’uso fatto da Jehle tutto appare capovolto: la casa dei genitori, diventata sua, è sì un luogo di libertà creativa (è soprattutto qui che l’artista lavorerà per ben 25 anni), ma è nel contempo un oggetto sempre più unheimlich, un ambiente alienante. Ciò che avviene, in altri termini, all’interno dell’abitazione è il cristallizzarsi di un malessere che si esprime attraverso una serie sconfinata di artefatti “strani”. Anzi, i vasti vani occupati da Jehle appaiono come il mega-oggetto negativo per eccellenza, poiché è proprio il focolare (il daheim) che assegna alla donna in generale una spazialità vincolante. La donna – la donna riflessa nello specchio della donna-artista – è letteralmente “legata” alla casa, e più specificamente ai ruoli per lei previsti, come lo stare ai fornelli e compiere tutte le mansioni di casalinga. Da qui l’importanza di tanti oggetti quotidiani nell’opera. Il grembiule, per esempio, diventa un manufatto di latta, un involucro metallico che contiene e blocca il corpo femminile come un’armatura medioevale, oppure che lo collega unilateralmente a una funzione predefinita (cucinare, pulire, rassettare la casa). Jehle conosceva con tutta probabilità la serie “femme maison” di Louise Bourgeois e anche la celebre Womanhouse californiana del 1972. Nella sequenza “femme maison” della Bourgeois il legame malsano, imposto con violenza dalla società, tra donna e casa è soltanto rappresentato, mentre Jehle vive nella sua propria casa, in prima persona, questa condizione con tutte le conseguenze e contraddizioni. E mentre nella Womanhouse una performance collettiva effimera permetteva alle partecipanti di sperimentare modi di vita e di resistenza all’insegna dell’empowerment, il lunghissimo periodo durante il quale Jehle si rinchiude nel suo rifugio-prigione corrisponde piuttosto a un depotenziamento altamente doloroso. L’esposizione simbolica della violenza subita dal corpo femminile è già presente nella Womanhouse, si ricordi il Linen Closet di Sandy Orgel che rinchiude la donna in un armadio come una macchina di tortura kafkiana. Jehle si spinge oltre iscrivendo il tema centrale della violenza subita in quasi tutti i suoi oggetti, elaborati non a caso all’interno di un daheim più che ambiguo.

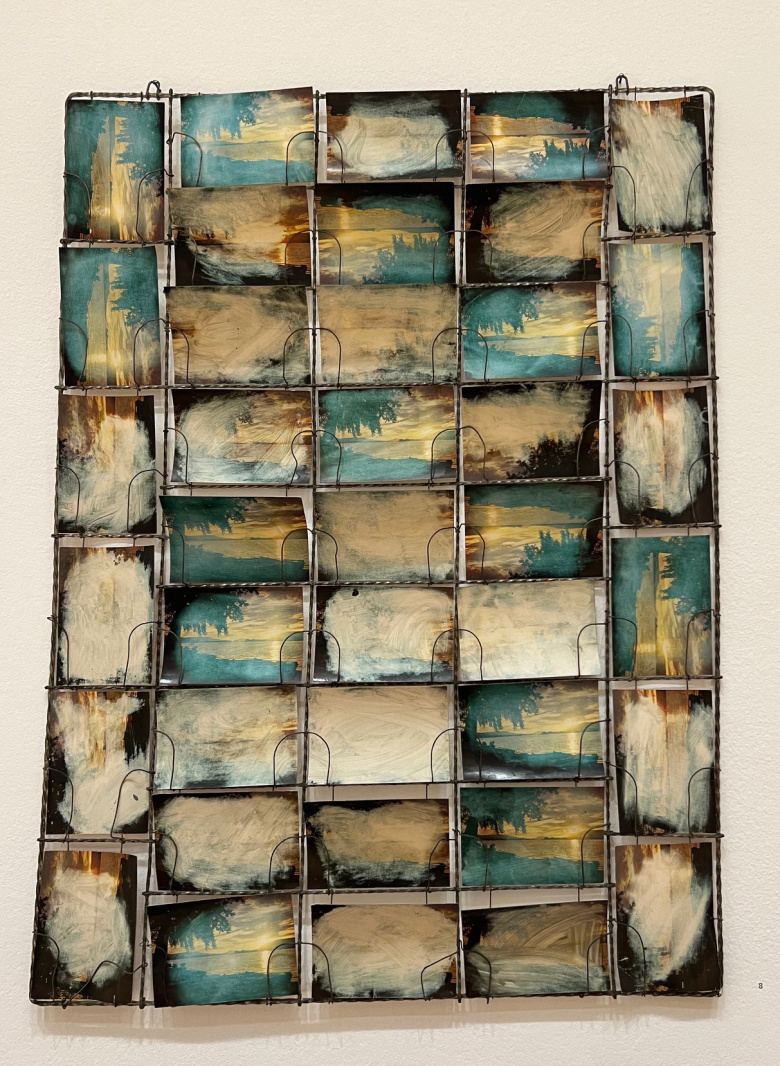

La casa e l’arte di Jehle appaiono in quest’ottica come completamente interconnesse. In un primo (lungo) periodo l’abitazione, che le serve da atelier, archivio, deposito e ricetto, appare come la fucina di oggetti domestici “deviati”.

Prendiamo un’opera fragile e piccola, ma significativa, Genie Automat, un artefatto “esposto” in una vetrina (una casa di quegli anni aveva giocoforza un mobile-vetrina) insieme ad altre suppellettili intime e significative. L’incontro surreale (il surrealismo come pure la figura modello di Meret Oppenheim sono qui ben presenti) tra una scatola vuota di detersivi e un paio di tacchi allude di nuovo a ruoli tipicamente femminili: la donna deve, da un lato, piacere ed esporsi, comunicare il suo sex appeal, pur occupandosi d’altro canto delle pulizie. La donna si ritrova parte integrante di una mitologia di oggetti domestici simbolici (Andy Warhol, contemporaneo di Jehle, aveva intuito l’importanza iconica di prodotti come il sapone Brillo). Nella lettura fornita dall’artista il nome del detersivo, “Genie” (“genio”), è comunque rimesso in questione in modo originale. Il “genio” è da Kant in poi il vero artista, che di regola è maschio. Una donna, una donna-artista, potrà mai produrre qualcosa di geniale, oppure resterà condannata al ruolo di donna con i tacchi alti e lo spolverino in mano?

Col tempo, in un periodo che può essere identificato solo in modo approssimativo, Jehle accumula nella casa di Feldkirch un numero smisurato di opere. L’abitazione piena zeppa di oggetti è luogo trionfale e pure tomba dell’opera tutta, una forma di accumulo che, in ultima conseguenza, la rende soffocante, invivibile. È qui che accade di nuovo una azione originale ed estrema: con un ultimo gesto immane l’artista impacchetta varie opere con cura firmandole sull’involucro, per passare poi all’atto terminale di sigillare l’intera casa. Ora il tempo si è fermato e l’opus, racchiuso all’interno di una dimora impenetrabile, sarà sottratto a ogni atto recettivo, una chiusura che coincide non a caso con la partenza definitiva e la fine della carriera artistica. Insomma, l’opera sarà assorbita o divorata dalla casa, che appare in questa luce come un immenso e inaccessibile Gesamtkunstwerk postumo.

Ovviamente la complessità di questi speech acts artistici della Jehle va ben oltre il tema e il contenitore privilegiato della casa. L’iter della nostra protagonista potrebbe essere raccontato in alternativa partendo dal ruolo centrale del corpo. Jehle utilizzava spesso vestiti, tessuti di ogni genere, giacche, mutandine, reggiseni, materiali insomma che coprono e contengono il corpo femminile. L’artista esplora questo universo somatico anche in poesie che interpellano il modo con cui una società tradizionale (in particolare quella cattolica dell’Austria natìa) assegna un luogo specifico alla donna: “Gegrüsst seist du Maria voller Falten/ Kochlöffel und Allespfleger sind mit dir/ gebenedeit bleibst du in deiner Küche […] gebenedeit bleibt die Frucht deines Bauches/ so du verheiratet/ bravfleissige Maria guterzogen […] Amen.” (“Ave Maria, piena di rughe/ Cucchiaio da cucina e detersivo multiuso sono con te/ Beata resti nella tua cucina [...] Beato il frutto del ventre tuo/ Se sei sposata/ brava e diligente Maria beneducata [...] Amen.” – versi trascritti su una persiana integrata all’opera dall’ironico titolo perfect). Per riflettere sulla condizione somatica femminile nonché sulle ambiguità dell’esibirsi di una donna-artista, Jehle crea un collage composto dall’autoritratto del suo busto interrotto da una fascia trasparente, che mostra provocatoriamente la nudità di parte del corpo, il tutto con la sovraimpressione della scritta “Kunsthaus”, la ‘casa dell’arte’ (ossia il museo d’arte), che intendeva ospitarla.

Oppure inventa un piccolo trittico fatto di tre fotografie, nelle quali il suo viso subisce una metamorfosi crudele dovuta anche al fatto che la testa è avvolta da un sacco trasparente in procinto di soffocarla, un sacco che porta di nuovo la scritta “Kunsthaus”.

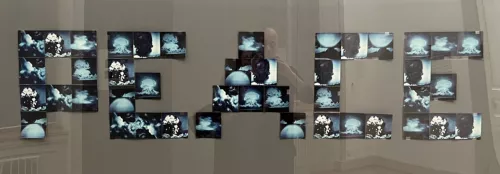

L’auto-esplorazione della Jehle grazie al medium fotografico e, in primo luogo, grazie all’uso di una Polaroid, che l’artista utilizza sin dagli esordi commerciali della mitica SX-70, esigerebbe un’esegesi di grande respiro (si tratta di alcune migliaia di istantanee). Anche un’analisi comparatistica dell’opera completa risulterebbe di grande interesse, per esempio attraverso il confronto con Ana Mendieta, Joseph Beuys, o il gruppo Fluxus. Andrebbe ricostruito, partendo dal ricco materiale archiviato, il dialogo con altri artisti o con specifiche correnti impegnate della società di allora (la biblioteca di Jehle contiene oltre alla solita letteratura femminista degli anni ’70 anche la rivista milanese Sottosopra). In effetti, il fatto di rinchiudersi sempre di più in un universo-casa ermetico caratterizza soltanto la tappa finale di una lunga carriera. L’essenziale della vita artistica di Jehle non avvenne in un ambiente solipsistico: quasi fino al gesto definitivo che, insieme alla sua casa, la sottrasse a ogni contatto possibile, Jehle continuò ad osservare e commentare in chiave estetica la realtà in tutte le sue sfaccettature. A che punto la sua arte abbia in questo senso una valenza politica (e non soltanto di impegno femminista) è dimostrato da un’opera di (purtroppo) preoccupante attualità. In Peace, l’appello per la pace è dato grazie alla combinazione poetica di una serie di istantanee Polaroid che mostrano ognuna delle deflagrazioni atomiche. Mentre ogni fotogramma esibisce la singolare bellezza del ‘fungo’ radioattivo, l’insieme annulla la somma totale di esplosioni possibili nella scritta che si impone contro la violenza nucleare. Il gesto artistico ossimorico che unisce il pericolo dell’estinzione della vita sulla terra alla parola di sole cinque lettere “PEACE” è un monito prezioso.