I racconti del grande maestro sudamericano / I fantasmi di Horacio Quiroga

Se Horacio Quiroga (1878 – 1937) non fosse unanimemente considerato tra i grandi maestri latinoamericani della forma breve, si stenterebbe a dare per certa la sua esistenza fuori dalla carta stampata. Senza le fotografie che lo ritraggono accanto alla seconda moglie, María Elena Bravo, o con l’amico Leopoldo Lugones (una delle figure di spicco della letteratura argentina della prima metà del Novecento) si potrebbe pensare, piuttosto, che le sventure che tempestarono la sua vita siano state frutto dell’immaginazione di qualche sceneggiatore d’oltreoceano fortemente influenzato dall’universo narrativo di Edgar Allan Poe. In effetti, senza badare troppo alle cronologie, anzi, invertendo l’ordine dei fatti e delle influenze letterarie, se lo avesse conosciuto e fossero stati amici, Poe avrebbe potuto attingere a piene mani dalla vita di Quiroga per l’elaborazione delle sue storie, perché lo scrittore rioplatense fu perseguitato della malasorte, bersagliato dalle disgrazie e votato all’autoisolamento.

Horacio Quiroga

Horacio Quiroga

Raffinato cosmopolita, viaggiò a Parigi perché così doveva essere in quegli anni per un giovane frequentatore dei circoli letterari di Buenos Aires. Rimasto senza nemmeno un centesimo, a Parigi dovette vendere persino le valigie, così si racconta, per pagarsi la traversata del ritorno. Condusse una vita segnata dalla presenza costante della morte (il padre e l’amico più caro furono entrambi vittime di un incidente d’arma da fuoco, il patrigno si suicidò, così come la prima moglie...) e del fallimento personale (le attività legate allo sfruttamento agricolo delle terre vergini nelle province del Chaco e di Misiones lo portarono più di una volta alla bancarotta). Si tolse la vita a cinquantanove anni, nel 1937, due mesi prima del bombardamento di Guernica, consacrandosi per sempre, forse intuendolo, allo spirito di un’epoca in cui fervore e illusioni si rovesciarono poi nella tragedia del conflitto mondiale.

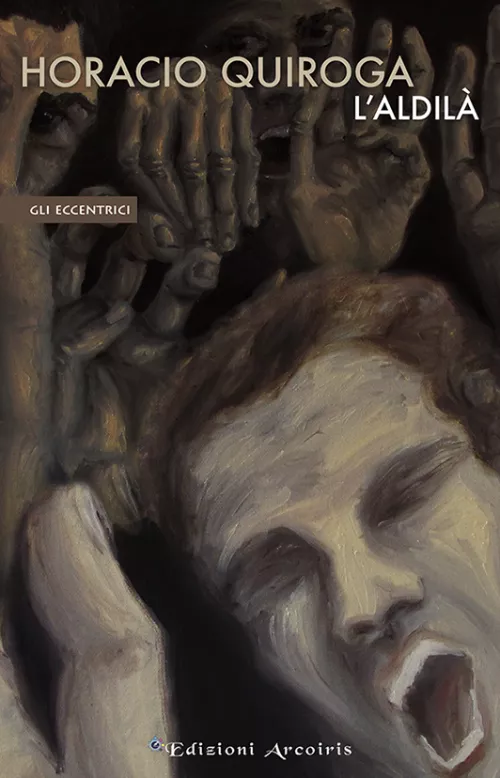

È uscita da poco, nella collana “Gli eccentrici” delle Edizioni Arcoiris, di Salerno, l’ultima raccolta pubblicata da Horacio Quiroga, L’aldilà, nella pregevole traduzione di Francesco Verde. Alcuni dei racconti riuniti in questo libro sono esempi imprescindibili della raffinata abilità compositiva che l’autore uruguayano raggiunse nel campo del racconto, transitando abilmente dal naturalismo ottocentesco alle prime indagini avanguardiste.

Se si è letto Nathaniel Hawthorne (1804 – 1864), non si può ignorare Horacio Quiroga, perché, dalle province remote del Massachusetts alle recondite terre selvagge del Nordest argentino, sulle rive del fiume Paraná, lungo tutta la seconda metà dell’Ottocento fino ad arrivare ai primi decenni del Novecento, corrono sulla spina dorsale delle Americhe nuclei tematici, strategie narrative, artifici formali che paiono richiamarsi mutuamente. Queste storie spesso piegano l’ambiente fisico, l’elemento naturale (ciò che mette paura perché selvaggio e inaccessibile) alla loro specifica capacità di “estendere e allargare le aree della «realtà» umana interiore ed esteriore che possono essere rappresentate dal linguaggio e dalla letteratura” (Remo Ceserani). Attraverso i continui transiti dalla dimensione del consueto, del familiare a quella dell’inaudito e dell’inesplicabile (la selva, la malattia mentale, la morte, l’aldilà), una certa tradizione letteraria americana, dagli echi tragici e di stampo modernista (nell’accezione ispanoamericana del termine), ha contraddetto i rapporti che vigevano tra la realtà e le strategie di rappresentazione, aprendo in questo modo la via a ciò che sarebbe arrivato poi: vale a dire, per esempio e per citare i più noti, le coraggiose proposte di autori del calibro di Jorge Luis Borges e di Julio Cortázar. Alcuni racconti presenti in L’aldilà sono senz’altro degni di essere annoverati in questa tradizione, come il mirabile “Le mosche”, in cui l’incoercibilità dell’elemento naturale non è direttamente riconducibile all’assenza di leggi ordinatrici, bensì è metafora dell’ambiguità degli impulsi umani. L’incorporeità del personaggio e l’assenza dell’azione spingono a pensare che sia l’agonia stessa il fuoco della storia, a cui fa da contrappunto la forza ostile dello spazio circostante che, tuttavia, non agisce, perché il conflitto del protagonista, con la spina dorsale rotta a causa di una caduta rovinosa e le allucinazioni, non prevede termini oppositivi esterni, è tutto interiore e non può che portarlo all’annientamento psicofisico, nella morsa della paura.

Incorporei sono quasi tutti i personaggi della raccolta, trattandosi nella maggior parte dei casi di fantasmi. Anche tra gli spettri si distinguono gli eroi dagli antieroi ed è bene specificare che le pagine di questo libro sono infestate da presenze che non terrorizzano. Sono fantasmi antieroici nella misura in cui non possono fare male a nessuno, solo a se stessi, tutti avviluppati come sono nelle loro disgrazie, impigliati nelle loro coazioni a ripetere. Vien voglia di accarezzarli, di abbracciarli, se solo si riuscisse a toccare il flusso luminoso di cui sono fatti per lenire le sofferenze che li colpirono da vivi. Hanno tutti un passato inaccessibile, proprio come chi è ancora in vita, perché condannati a una dimensione di eterna attesa. È il caso dei fantasmi che popolano “Il puritano”, tra i racconti più belli della raccolta, un plotone di attori non spirati del tutto perché in costante apprensione per le loro interpretazioni che vedono nei film proiettati a rotazione nella sala degli studi cinematografici dove albergano: “Siamo morti, è vero, ma una seconda vita, spettrale, incorporea, attenua il gelo delle nostre ossa. Vaghiamo nel silenzio della hall, al chiaro di luna, senza più ansie, passioni, ricordi: mossi soltanto da un vago stupore. E se la penombra non desse alla sala un aspetto d’ambiente quasi domestico, dove i fantasmi di ciò che fummo si fingono ancora vivi, potremmo sembrare anche dei sonnambuli. Le star che ci sopravvivono [...] sono, con i film in cui esse ancora si agitano, l’unico argomento delle nostre conversazioni notturne. Il nostro vero passato – di gioie e dolori – ci è precluso” (p. 100).

Il male non è ultraterreno, ma tutto qui, su questa Terra. Non ci sono demoni, ma sventurati. Tanto vale, allora, seguire questi revenants, perché, con Horacio Quiroga, vien voglia davvero di vedere cosa ci sia dall’altra parte.