Preferisco quando l’eroe è una ragazza

François Truffaut affermava, forse in Il cinema secondo Hitchcock, di detestare i film di guerra per la buona ragione che sono poco frequentati da presenze femminili. Quando lessi questa cosa, pensai subito che la sua riflessione spiegasse la noia che mi assale guardando la gran parte dei film di guerra. Al di là dello stereotipo che vuole la guerra affare da uomini, viene da chiedersi insieme a Truffaut cosa portino i personaggi femminili in una narrazione, se la loro assenza è in grado di azzerare l’interesse per scenari narrativi completamente maschili (e non viceversa, come dimostra l’inarrivabile Donne di George Cukor).

La riflessione di Truffaut mi è tornata in mente mentre guardavo, alcune sere fa, Moonrise Kingdom, commedia del 2012 diretta da Wes Anderson che racconta la fuga d’amore di due adolescenti sull’isola di New Penzance, nel New England, nel 1965. Suzy Bishop, protagonista femminile dotata di acutissima vista, durante la fuga porta con sé, nella sua piccola valigia, alcuni dei libri più amati, i quali attirano l’attenzione di Sam Shakusky, orfano dodicenne e suo promesso sposo. Quando Sam le chiede di che libri si tratti, Suzy risponde che sono romanzi e, raccontandone laconicamente le caratteristiche, precisa: «Preferisco quando l’eroe è una ragazza.»

È una frase singolare, che contiene una ricercata stonatura. Preferisco non è verbo da agire eroico. Ed eroe e ragazza suonano come termini di un ossimoro. Suzy non volge l’appellativo al femminile, e non perché non riconosca un eroismo femminile. Se Suzy ama i libri frequentati da eroi-ragazza, ed essa stessa potrebbe fregiarsi di questo titolo in quanto eroe del film che la vede protagonista, di certo non possiede un lessico da eroe, e con questa definizione esprime il contrasto insito nell’eroismo-femmina, la cui principale caratteristica è il disagio nel dichiararsi, con piglio eroico, eroe. Dichiarandosi eroina, Suzy avrebbe rinunciato alla forza che la definizione eroe-ragazza porta con sé, qualcosa che ha a che fare con un’imperfezione che mescola tragicità e comicità, incertezza e fermezza. Insomma, l’eroe-ragazza non possiede la monolitica presenza dell’eroe, è minata da una carenza, un traballamento di cui è spia il suo linguaggio.

Un lontano Natale, Grazia Nidasio, Corriere dei Ragazzi, n. 51, 22 dicembre 1974.

La definizione di Suzy mi è venuta in soccorso mentre ero alle prese con sei graphic novel di fumettiste italiane, incentrati sulle vicende di sei protagoniste femminili. E mi ha fatto venire in mente la mia infantile predilezione per una tipica eroe-ragazza di fumetto, Valentina Mela Verde, di quella grande fumettista che è Grazia Nidasio, che mi faceva snobbare tutti i personaggi maschili del Corriere dei Ragazzi dei quali leggevo le storie solo quando non avevo proprio più nient’altro da leggere.

In una mostra del 2009 alla Rotonda della Besana, a Milano, Corriere dei Piccoli. Storie, fumetto e illustrazione per ragazzi, scoprii che la Nidasio era stata oltre che magnifica autrice, anche colonna portante del giornale. Una che in redazione sapeva fare tutto. Come è stato possibile, mi chiesi e continuo a farlo, che un lavoro editoriale del genere non sia stranoto?

Numericamente parlando, il fumetto è stato ed è un dominio maschile (lo dicono, sbuffando, un bel numero di fumettiste). Basti ricordare il bailamme che ci fu, non vent’anni fa, ma nel 2016, quando su 30 nomi designati per il Grand Prix del Festival di fumetto di Angoulême non apparve nemmeno quello di una fumettista (Grand Prix che, peraltro, in 43 anni è stato assegnato solo una volta a una donna, nel 2000 a Florence Cestac, e inspiegabilmente, dato che di fumettiste all’altezza della situazione ne esistono, basti pensare a due colossi come Marjane Satrapi e Claire Bretécher). Il risultato di questa palese ingiustizia (che ricorda la resistenza dei Wiener Philharmoniker all’ingresso di femmine strumentiste e di concertisti di altre etnie nell’organico dell’orchestra) fu che, dopo la vivissima protesta del Collectif des créatrices de bande dessisée contre le sexisme, alcuni celebri nomi inclusi fra i 30 candidati – Riad Sattouf, Milo Manara, Joann Sfar, Daniel Clowes, Charles Burns e Chris Ware –, si smarcarono dal premio, con conseguente marcia indietro del Festival che cercò di mettere una pezza alla figuraccia dicendo che sarebbero stati inseriti fra i designati alcuni nomi femminili.

Da cosa dipende questa situazione? È perché i lettori di fumetti sono in gran parte maschi? Non si direbbe, perché persino in Italia ci sono state, dagli anni Cinquanta in poi, grandi signore del fumetto commerciale, come le sorelle Giussani con Diabolik; Tea Bertasi Bonelli, direttrice e disegnatrice per la Bonelli; Lina Buffolente che ha disegnato per Bonelli e tante altre case editrici di fumetti d’avventura in Italia, Francia e Germania; Elisa Penna, disegnatrice e direttrice a Topolino; e le più giovani e recenti Barbara Canepa per Topolino e la serie Witch; Paola Barbato per Dylan Dog e altri fumetti Bonelli; Sara Pichelli per le serie Marvel. Comunque, fumetto commerciale a parte, da anni ci sono anche i graphic novel letti da un vasto pubblico femminile (che legge più di quello maschile).

Francesca Ghermandi, Pasticca, Einaudi Stile Libero, 2003.

Gabriella Giandelli, Interiorae, Coconino Press, 2010.

È un fatto che il lavoro della Nidasio e delle sue colleghe coetanee non ha avuto la schiera di eredi che ci si sarebbe potuta aspettare. Se devo pensare a fumettiste della mia generazione mi vengono in mente Gabriella Giandelli, Francesca Ghermandi, Leila Marzocchi, Laura Scarpa, Vanna Vinci, Silvia Ziche e la vignettista ElleKappa. Bravissime, ma numericamente, rispetto ai colleghi maschi, uno sparuto gruppetto.

Il lavoro culturale se non incontra un terreno fertile, cioè un contesto sociale, politico, economico abbastanza ricettivo e aperto, fatica a tradursi in eredità. Tende a venire circoscritto in eccezione, non diventa esempio, indicazione collettiva, canale di trasmissione, possibile scelta. È accaduto lo stesso con la Emme di Rosellina Archinto (una che ha insegnato a mezzo mondo cos’è e come si fa un libro illustrato e che veniva liquidata con sciocchezze come “cuore a sinistra, portafoglio a destra” o inventrice dei “libri per i figli degli architetti”): ci ha messo 20 anni la sua eredità per venire riconosciuta. Perché questo accade? Naturalmente non bisogna farsi prendere da paranoie complottiste. È certo che non si tratta di un’ostilità programmatica. È molto peggio: è indifferenza di una società ignorante e fiera di esserlo, è insofferenza da parte di un milieu intellettuale provinciale attratto solo dai ‘nomi che contano’, è ottusità, quella cecità tipica di un radicato attaccamento ai propri pregiudizi, gusti, idee che si tratti di intellettuali o di comuni cittadini. Idiosincrasie personali che tutte insieme hanno un peso consistente e fanno danni, limitando energie, impedendo talenti, chiudendo strade, zavorrando la produzione culturale e il suo sviluppo.

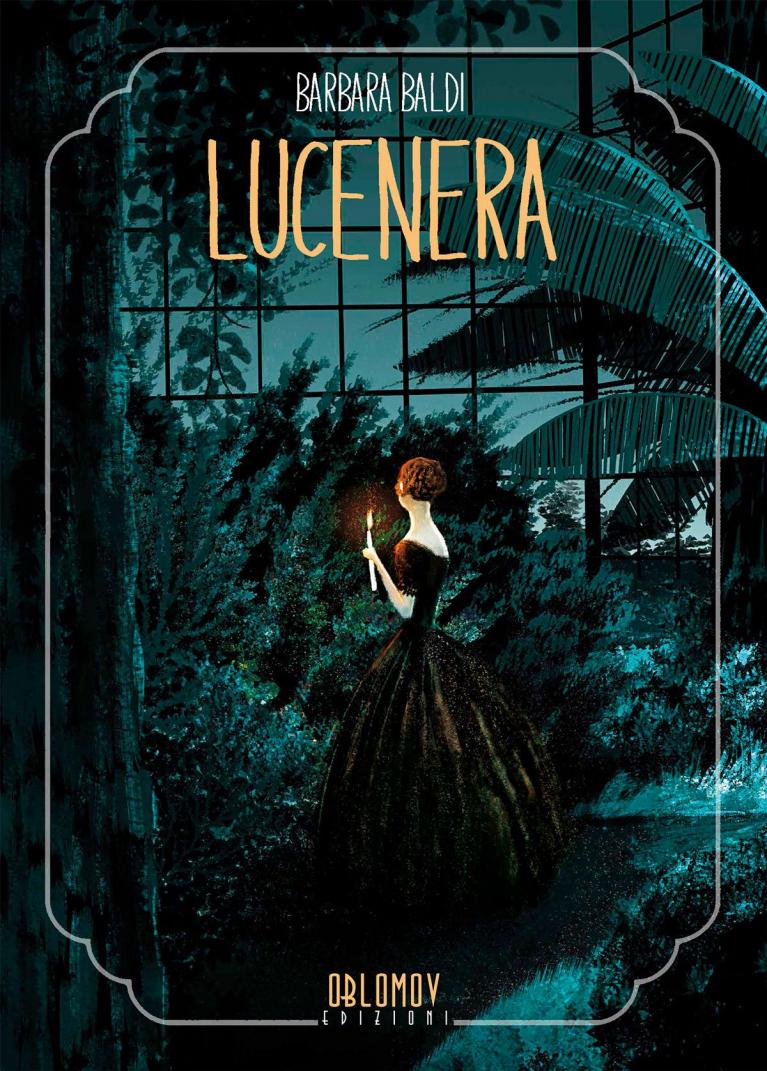

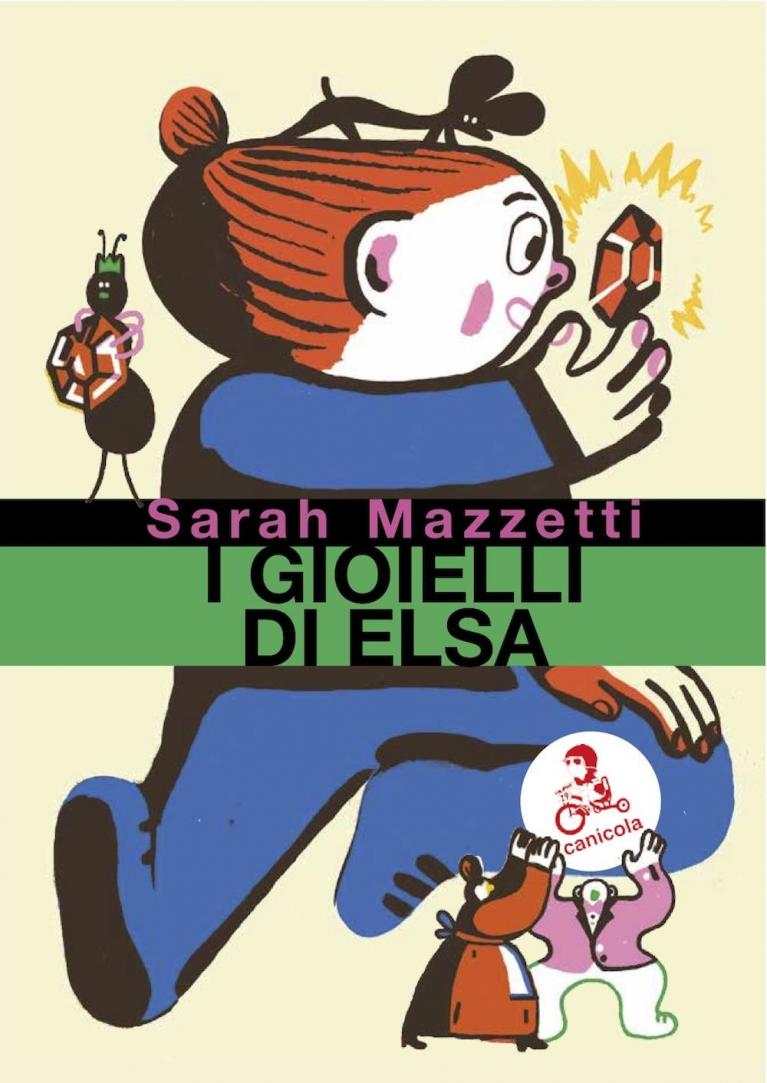

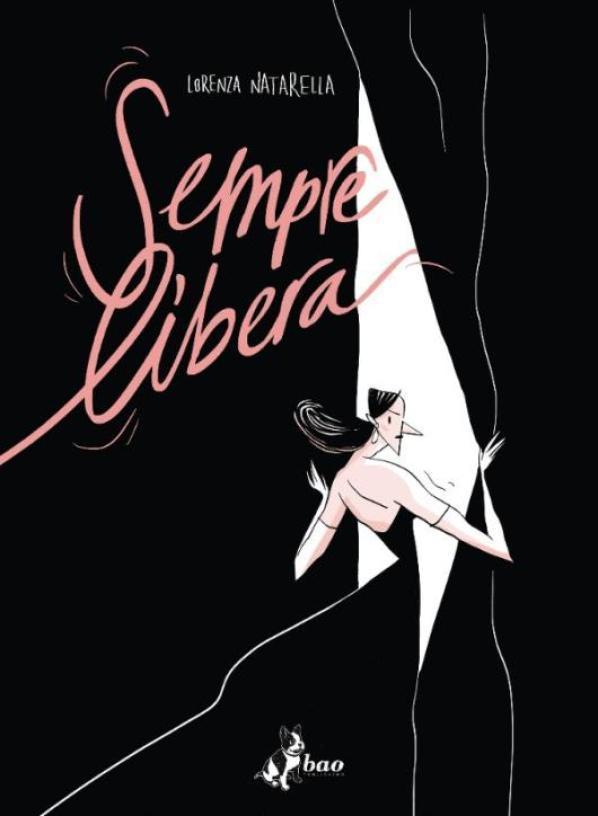

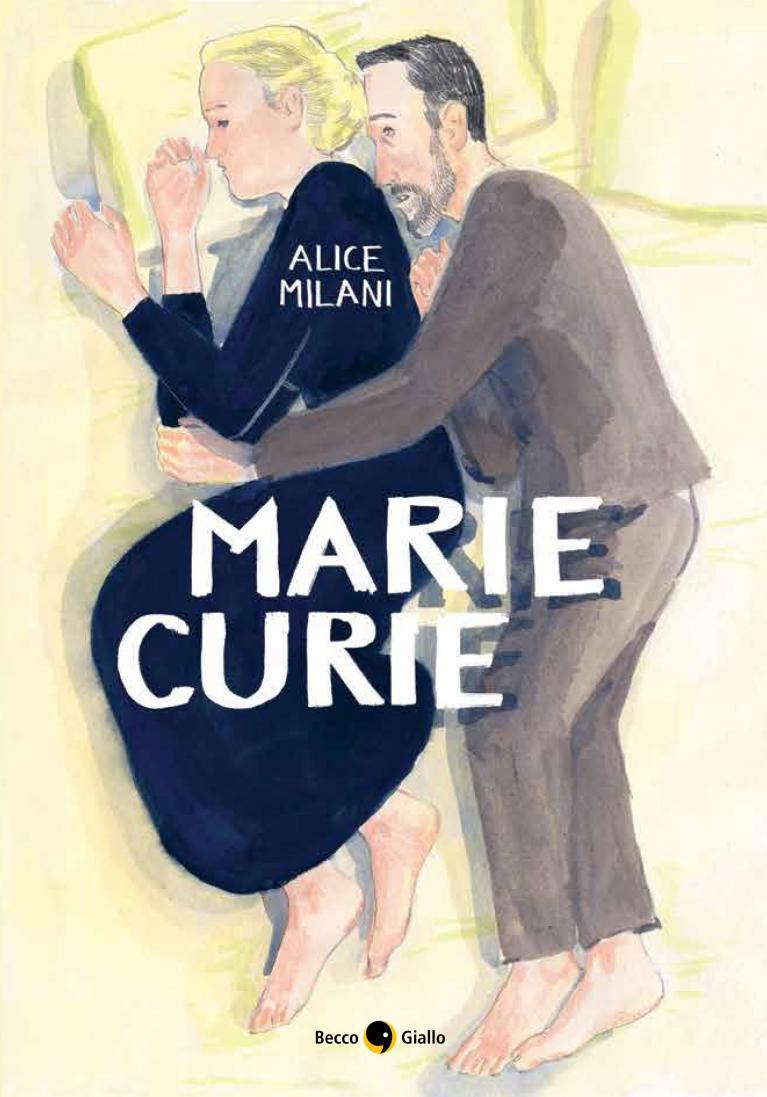

Ma torniamo alle nostre sei fumettiste che sono Barbara Baldi con Lucenera (Oblomov Edizioni 2017), Sarah Mazzetti con I gioielli di Elsa (Canicola 2016), Alice Milani con Marie Curie (Becco Giallo 2016), Lorenza Natarella con Sempre libera (Bao 2016), Cristina Portolano con Non so chi sei (Lizard 2016) e Silvia Rocchi con Brucio (Lizard 2016). Mi sono chiesta, di fronte alle palesi differenze che connotano il loro lavoro, cosa possano avere in comune, se ce l’hanno, loro e i loro eroi-ragazza. Per cominciare, denominatore comune fra le autrici è l’età: appartengono tutte alla generazione degli anni Ottanta. Oltre a loro in Italia, nate fra gli anni Settanta e Ottanta, anche le fumettiste Giulia Sagramola, Marina Girardi, Marta Iorio, Bianca Bagnarelli, Gloria Pizzilli, Rita Petruccioli, Eleonora Enid Antonioni, Anna Deflorian, Cristina Spanò, Sara Colaone, Bianca Baroni, Flavia Biondi, Elena Casagrande, Elisabetta Romagnoli, Anna Merli, Veronica Carratello, Laura Guglielmo, Simona Binni, Paola Cannatella, Giulia Argnani, Arianna Rea per dirne alcune. Un numero consistente, il che forse significa che l’eredità delle varie Nidasio, Giussani eccetera è arrivata a queste trentenni attraverso le fumettiste nate negli anni Sessanta.

Che questa sapienza, questo dinamismo, questa creatività abbiano dato frutti si nota in quella che a mio avviso è una caratteristica condivisa dalle sei: un’abilità e un eclettismo sorprendente di segno, composizione, narrazione e parola, e la mancanza di complessi di inferiorità. Queste autrici sanno di essere brave e lavorano a progetti e per committenze anche molto diversi fra loro, senza timore di inquinare una vocazione autoriale che pure è evidentemente spiccata.

Di questa vocazione i sei graphic novel citati sono esemplari. Sono sei narrazioni costruite con scioltezza e vistosa padronanza dei propri strumenti espressivi. Ricordo una editor della Mondadori Ragazzi che a proposito di un autore mi disse: «Può fare qualsiasi cosa», ed era, naturalmente, un complimento. Sembra ovvio, ma non è così in un lavoro che spesso risente di un’idea autoriale idealizzata. Insomma, chi ha lavorato molto e seriamente sul proprio talento, mettendolo al servizio di compiti, linguaggi e obiettivi diversi, ha al proprio arco una freccia che anche nelle produzioni più personali si traduce in un vantaggio vistoso.

Lucenera di Barbara Baldi, storia delle sfortune e degli stenti di Lady Clara, giovane di blasonata famiglia caduta in povertà, è un omaggio alla forza dell’immaginario femminile del romanzo anglosassone fra Sette e Ottocento – dalle sorelle Brontë, a Jane Austen, da George Eliot a Mary Shelley. Un racconto che si snoda con sicurezza su due registri: quello letterario, da cui sono mutuate in una sorta di sapiente collage le vicende e la personalità della protagonista, e quello cinematografico che di molti grandi romanzi inglesi ha raccontato le storie sul grande schermo. A queste ricostruzioni filmiche colte e documentate, che molto devono anche a un’attenta disamina della pittura di quelle epoche, Baldi sembra ispirarsi per le atmosfere a tratti gotiche, le ambientazioni, i paesaggi, i costumi, le luci, le inquadrature, i primi piani. Ne esce una narrazione fluida, che cela la propria complessità in un linguaggio articolato e risolto. Attraverso il rimando a cinema e letteratura, l’autrice intreccia due codici in una singolare compresenza: quella di un passato ormai esotico, dai modi raffinatissimi e lontani, e quello del presente in una cifra stilistica ultra contemporanea che è quella delle grandi produzioni cinematografiche a noi così familiari da rendere immediatamente leggibili stilemi letterari altrimenti accessibili solo a lettori molto avveduti. È interessante notare come gran parte della narrazione, non solo la descrizione degli ambienti, ma anche l’interiorità e la personalità della protagonista, siano affidate in gran parte all’intensità e alla suggestione delle immagini. La scrittura, invece, è secca, elusiva, allusiva, ellittica. Un registro freddo che pare studiato per abbassare la temperatura delle immagini che puntano sempre a un grande impatto emotivo.

Barbara Baldi, Lucenera, Oblomov Edizioni, 2017.

Sarah Mazzetti, in I gioielli di Elsa, elabora un linguaggio coltissimo e personale e lo mette al servizio di un fumetto per piccoli la cui protagonista è una bambina. Leggendo la sua avventura vengono in mente Buzzati ed Elsa Morante (e chissà se il nome della candida, tenerissima e impavida protagonista deriva da questo splendido fantasma): la Morante tredicenne di Caterì dalla trecciolina, il Buzzati scrittore dell’Invasione degli orsi in Sicilia, e il Buzzati pittore di alcuni Miracoli di Val Morel e di certe Storie dipinte, come l’ex voto Serata Asolana, e i quadri Ragazza che precipita, All’insegna della gastronomia e Le mille e una notte. Due riferimenti fondamentali per quell’attitudine geniale a portare, attraverso una ricercata ed esatta imperfezione di stile, direttamente ai regni dell’infanzia. Elsa non mangia i canditi del panettone, li trasforma in inauditi gioielli che scatenano negli adulti intorno a lei fanatismi di esaltazione e invidia. Dalle stelle del successo piomberà nel volgere breve di un attimo alle stalle della catastrofe: in una notte i gioielli di Elsa, venduti in tutto il mondo, scompaiono senza lasciare traccia. Elsa dovrà allora scoprire l’arcano e per farlo scenderà, come capita sempre agli eroi, nel mondo infero, dove patteggerà con una tribù di formiche giganti: dal successo effimero e di patinata idiozia decretato da uno stilista da manuale, ai meandri della Terra in cui si cade a precipizio verso il reame dell’Es e dei misteri infantili. Sarah Mazzetti non sbaglia un colpo e supportata da un occhio precisissimo nel far quadrare caos della vita e ordine della pagina, conduce il lettore in una storia surreale, un po’ balenga come lo sono certe incongruenze dei racconti infantili, supportata da un esuberante estro fantastico e da un’ironia sopraffina. Mazzetti è brava a disegnare, ma in pari grado a scrivere.

Sarah Mazzetti, I gioielli di Elsa, Canicola Edizioni, 2017.

Misura è la parola che mi viene in mente leggendo la Marie Curie raccontata da Alice Milani, autrice che trova materia congeniale nel racconto biografico, come indica il precedente volume edito da Becco Giallo e dedicato alla vita di un’altra Nobel polacca, Wisława Szymborska. La storia è tratteggiata con la cautela di chi si accosta consapevolmente al mistero di ogni esistenza, in un progressivo avvicinamento alla complessa personalità di una protagonista dalla vicenda umana e scientifica straordinaria. Milani tesse il racconto intrecciando vita privata e pubblica e ispirandosi, si direbbe, al linguaggio grafico delle affiche europee dei primi del Novecento, in cui convivono secessione, espressionismo e art deco. Meravigliose tavole di interni, scorci di strade, visioni di città, paesaggi, edifici, danno conto, con la precisione di una visione poetica esatta, dei tempi e degli spazi della vicenda. Dentro vi si muovono i protagonisti, seguiti con attenzione, e senza approssimazione dei contenuti scientifici anche là dove la strada si fa impervia per il lettore comune (Alice è supportata da una famiglia di scienziati, la madre, Anna Nobili, il padre Andrea Milani, rispettivamente docenti di fisica e matematica all’Università di Pisa). La storia del pensiero e dell’importanza di Marie Curie in ambito scientifico, come iniziatrice della fisica nucleare, è anche quella, complessa e sorprendente, delle sue vicende umane e sentimentali, meno note ma sicuramente importanti per capire il personaggio. Esemplare, fra gli altri, il modo in cui viene restituito il legame con il marito, Pierre Curie. Il risultato di questa cura narrativa, è un racconto piano, coerente, rigoroso, cucito su misura a una figura femminile che ne esce illuminata: di grazia severa, intelligenza limpida e sconfinata, animata da un senso profondo di giustizia e verità.

Alice Milani, Marie Curie, Becco Giallo 2017.

Si muove su tutt’altro registro Sempre libera, biografia di Maria Callas scritta e disegnata da Lorenza Natarella. Folgorata da un acuminato ritratto biografico della cantante scritto da Camilla Cederna nel 1968 ed edito da Longanesi nella collana “Gente famosa”, Natarella decide su due piedi di dedicare due anni e qualcosa a scrivere e disegnare la Callas. La Cederna non è solo il tramite col personaggio famoso, ma una maestra di stile, una che usava la penna in modo così magistrale da fare stare nella stessa pagina politica, cultura, costume, lotte sociali, pettegolezzo, dramma, mondanità senza che vi si percepisse contraddizione. Quello sguardo è congeniale a Lorenza che per Origami su “La Stampa” scrive esilaranti cronache al vetriolo su temi di attualità. Lo spirito è quello, e in comune c’è un’idea di stile che sia smalto: brillante, ironico, scatenato, diabolico, ma controllato al millimetro. Maria Callas è un personaggio così complicatamente noto da offrire un terreno scivolosissimo e al tempo stesso ideale, soprattutto per chi come Natarella mira a un ritratto da una parte filologicamente esatto (anche nella materia musicale), dall’altro estremizzato al parossismo. Dall’infanzia di Maria a New York, in costante compagnia della grifagna madre Evangelia, alle lezioni ateniesi di canto con Elvira de Hidalgo, alla conquistata indipendenza alla ricerca del successo internazionale prima in America e poi in Italia, alle nozze con Meneghini, fino al successo planetario – dalle Traviate alle Caste Dive, alle Norme, alle Tosche alle Medee –, all’amicizia con Visconti ed Elsa Maxwell, ai piaceri nomadi della mondanità, agli scontri con i direttori dei maggiori teatri d’opera del mondo, agli amori ellenici, Lorenza Natarella dà una lettura irresistibile di Maria Callas e della sua “vociaccia”: ne fa due personaggi elettrici, angolosi, fra eccessi, ferrea disciplina, furie, implacabile forza di volontà. Due prime donne descritte da un segno vibratile, che non si placa fino all’ultima pagina: segno accompagnato da una scrittura impeccabile, per cui Natarella ha un talento raro, che è la vera ossatura di questa biografia.

Lorenza Natarella, Sempre libera, Bao Publishing 2017.

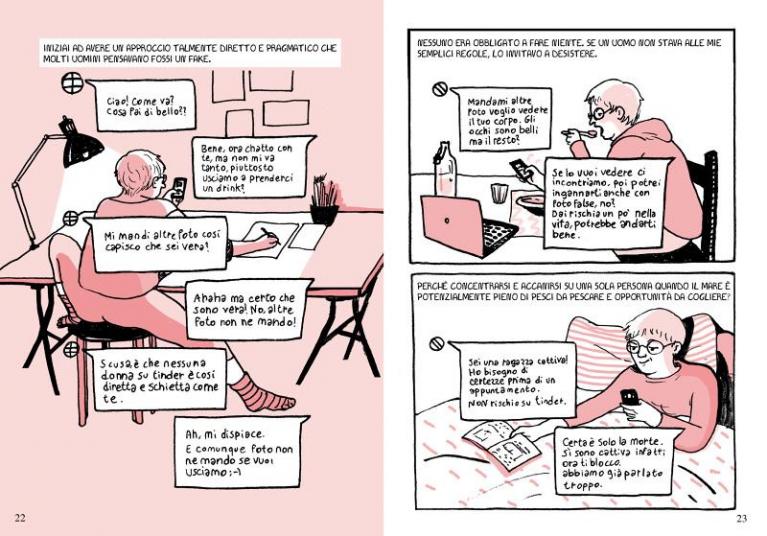

Non so chi sei di Cristina Portolano è una dettagliata disamina sulle relazioni sessuali, amorose e affettive al tempo di Tinder, app per incontri che vanta, come dichiara il suo sito, 50 milioni di utenti e ‘20 miliardi di compatibilità trovate fino a oggi’. In crisi per una storia d’amore che si è appena chiusa per la decisione della compagna di affrontare il cambio di genere, la protagonista, che si presenta come la stessa autrice, in cerca di distrazione dalla solitudine e dalla ‘pesantezza che si sente addosso’, decide di fare l’esperienza di appuntamenti al buio attraverso le tecnologie social. La prima cosa che ho pensato, leggendo questo graphic novel, è che è abbastanza straordinario come una materia così spinosa e potenzialmente ‘scandalosa’ come quella del sesso casuale per una ragazza, diventi, in mano a questa fumettista, una occasione di riflessione quasi filosofica sui rapporti umani, e non solo fra uomini e donne, fra amanti di un’ora, ma per esempio, anche fra amici, genitori, figli, coinquilini, sconosciuti in treno o persone di età diverse.

Tinder, in questa lunga faccenda di incontri e dialoghi quasi platonici sull’Eros, la felicità e l’infelicità, l’innamoramento e il disinnamoramento, la solitudine e l’autonomia, è solo l’innesco: un dado tirato per far cominciare una storia che si avventura senza farsi ingombrare da ipocrisie e falsi problemi lungo un terreno per cui è necessario un certo coraggio. Quello che fanno queste pagine è interrogarsi, in particolare attraverso i modi in cui le persone si incontrano e praticano il sesso, sulla natura di quello che ci porta verso gli altri, ci unisce o ci allontana da loro. Cristina senza perdere mai il filo dell’attenzione alla materia più autentica del suo interesse – la propria educazione sentimentale in un’epoca che sembra costantemente negarne la possibilità –, riflette a voce alta sulle esperienze e sugli incontri che la vedono protagonista. Restituisce l’identità dei suoi compagni di strada e di letto in modo essenziale ed efficace e, descrivendo se stessa insieme a loro, pronuncia un discorso amoroso venato di umorismo, incertezza e malinconia, messo a fuoco da uno sguardo di grande acutezza, dissimulata da una voce e da un segno quasi dimessi tanto sono lineari, piani e onesti.

Cristina Portolano, Non so chi sei, Lizard 2017.

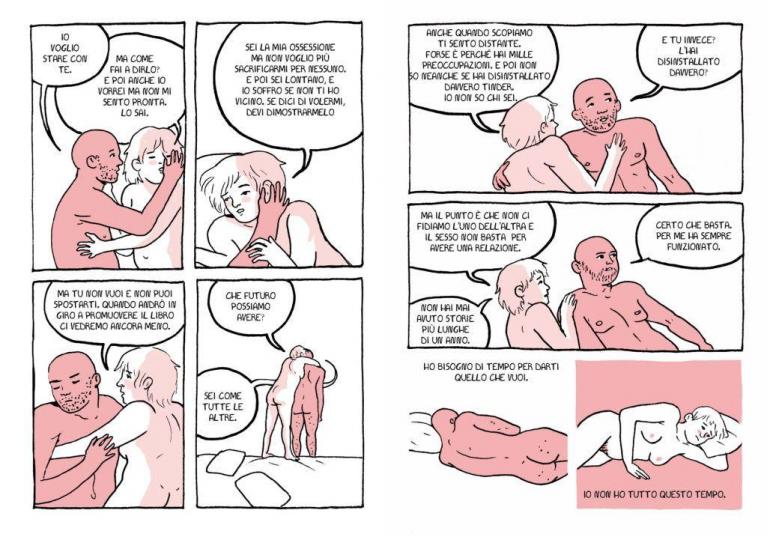

Brucia, di Silvia Rocchi, racconta la storia di un’amicizia fra due ragazze, Maria e Tamara, interrotta da un tragico incidente sul lavoro in una acciaieria, e poi riallacciata alcuni anni più tardi, dopo l’abisso che si è aperto nella vita di una delle due, con la morte del compagno. La vicenda si svolge negli anni Ottanta, ma gli anni potrebbero essere i nostri: i paesaggi, le case, gli oggetti, i vestiti, descritti con precisione dal segno di Rocchi, restituiscono il tempo di una provincia italiana dove le cose sembrano rimanere identiche a se stesse, nonostante i cambiamenti. La storia racconta alcune giornate di Maria, operaia, e Tamara, studentessa borghese. Se al centro del graphic novel c’è un fatto enorme, la sciagura in fabbrica, gli eventi che la circondano sono minimi: brevi dialoghi a casa, al bar o sul luogo di lavoro, scambi di battute per la strada o in auto, serate danzanti estive, piccoli lavori domestici, canzonette, scambi amorosi, tragitti per andare al lavoro, passeggiate col cane, lagnanze di anziani genitori, litigi fra adolescenti, patemi sentimentali di ragazzine, sgommate di ragazzi ribelli.

Con accortezza Rocchi allestisce uno scenario quotidiano minimo dove nulla è commisurato o preparato alla dimensione della tragedia che incombe. Le vite e le identità dei personaggi, descritti con precisione nelle loro posture fisiche e verbali, colte come in una fotografia, restituiscono vite riconoscibili, fatte, come quelle di tutti, di affetti e gesti, interessi e dubbi, malinconie e rabbie, asprezze, stupori, allegrie e sospensioni. È come vedere un documentario in bianco e nero, veritiero, privo di commento, puntuale, conciso e disadorno. Sono le immagini dei luoghi a introdurre nella storia un elemento di inquietudine, quasi un senso di minaccia. Le palazzine e le strade, gli interni dell’acciaieria e delle case, le piazze e i giardini, i locali pubblici, la scuola sono scenari di nitidezza geometrica, impassibili, a cui le presenze umane sono sempre vagamente inadeguate, come di passaggio. Quando la fonderia esplode, le linee di questa pretesa inamovibilità dell’ordine umano – sociale, economico, politico – che ha disegnato le vita dei protagonisti, saltano: il fuoco, la materia incandescente si mangiano ogni cosa. L’informe per un attimo mostra il suo volto atroce, e la fondamentale fragilità dei personaggi di fronte alla sorte, diventa dignità, grandezza, forza.

Silvia Rocchi, Brucia, Lizard 2017.

Mentre preparavo questo articolo, mi sono imbattuta su Facebook in una deliziosa vignetta del fumettista americano Scott Hilburn. La vedete qui sotto. Non credo di avere mai visto riassunto il concetto di ‘ingombro fallico’, di cui spesso scrive Massimo Recalcati nei suoi libri e articoli, in modo più esatto e, naturalmente, esilarante.

Ci ho fatto caso, credo, perché stavo pensando al concetto di eroe-ragazza, nonché alle protagoniste e alle autrici di questi fumetti. Quando ho visto il povero rinoceronte obnubilato dalla comica (e drammatica) compulsione a immortalare il proprio corno al centro di ogni veduta, mi sono detta: ecco, quando un eroe è una ragazza, non c’è corno. Dove invece il corno mi pare un attributo saliente dell’eroe maschio o, meglio, della sua narrazione, come mostra Hilburn.

Non c’è corno, mai, nelle pagine di Baldi, Mazzetti, Milani, Natarella, Portolano, Rocchi. C’è invece un attributo tipico dell’eroismo, anche maschile: una profonda solitudine. Una solitudine che tuttavia non si risolve mai, alla fine, nelle celebrazioni del gesto eroico o in un vittorioso rientro all’interno del corpo sociale. Le protagoniste di questi graphic novel attraversano sole le loro avventure, e alla fine rimangono sole, proprio come erano partite. La loro solitudine è, in modo abbastanza straordinario, al tempo stesso determinata da eventi esterni, ma anche cercata attraverso una meditata, profonda conoscenza.

Silvia Rocchi fa dire a Maria, nell’ultima pagina di Brucia, a proposito di quello che le è capitato: «Non cerco consolazione, ma sto con i piedi saldi a terra».

Alice Milani antepone alla biografia di Marie Curie il verso di una celebre poesia di Bertolt Brecht, A coloro che verranno: «Oh, noi / che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, / noi non si poté essere gentili.» Barbara Baldi dedica il suo libro «A chi si perde». E Cristina Portolano fa sue prima le parole di Blanche DuBois in Un tram che si chiama Desiderio: «Ho sempre confidato nella gentilezza degli sconosciuti.» Poi quelle di Annie Ernaux in Memoria di ragazza: «Come siamo presenti, noi, nell’esistenza degli altri, nella loro memoria, nel loro modo di essere, persino nei loro gesti? Incredibile sproporzione tra l’influenza sulla mia vita delle due notti passate con quest’uomo e il nulla della mia presenza nella sua. Non lo invidio, sono io che scrivo.»

Traccia Giusi Quarenghi in Basuràda, sua ultima raccolta poetica, un breve ritratto di Marina Cvetaeva:

Marina volevi il sambuco

del cimitero dei vecchi credenti la colomba

d’argento tra le fragole nuove vivere spalancata

alla solitudinearresa

ad ogni infanzia d’amore Tu

in esilio presso chiunque

Creatura sovraesposta al buio come alla luce […]

Vivere spalancata alla solitudine: per questa fondamentale avventura, un corno è inutilizzabile.