Le riviste d'avanguardia a Milano / Arte e Controcultura (1967 - 1968)

Per molto tempo, l’unica cosa che ho ricordato di Gianni-Emilio Simonetti era il testo di prefazione a Pop story di Riccardo Bertoncelli. Portava un titolo che all’epoca ritenevo oscuro, ma solo perché non avevo letto Joyce né conoscevo certi usi “liberati” del linguaggio. E mi sfuggivano le ragioni di quella astrusa collocazione editoriale, al principio di un libro che ho amato molto, e che sotto forma di fotocopia piratata dal volume in possesso della biblioteca del mio paese mi accompagnò negli anni a venire: insegnandomi tanta musica, e forse anche un certo espressionismo, lo chiameremo così, argomentativo. Molti anni dopo mi sono comprato quel volumetto verde su Ebay; e ho riletto soprattutto quell’introduzione, l’unica cosa che da giovane non avevo fotocopiato. Non ho cambiato opinione sul titolo, che per me resta atroce, né l’impressione di oscurità neo o pseudo avanguardistica. Ma molte altre cose mi sono state nel frattempo chiarite grazie al libro di Federica Boragina (Editoria e controcultura: la storia dell’Ed. 921, Postmediabooks, 2021).

All’inizio la storia è sempre un po’ la stessa. Due giovani intelligenti e ambiziosi: Daniela Palazzoli, figlia del titolare della leggendaria Galleria Blu di Milano, e Simonetti, studente di economia in Cattolica e appassionato di musica sperimentale. L’Italia del boom, l’idea di fare qualcosa nella galleria di papà. Gesto e segno, titolo non memorabile, un po’ troppo (ancora) anni Cinquanta e informale, ma insomma una delle prime manifestazioni fluxus in Italia, grazie alla partecipazione di Sylvano Bussotti e Giuseppe Chiari e alla convalida dello stesso Maciunas. Un evento un po’ caotico e con dentro un po’ tutto, Balla e Ernst, Manzoni e Rotella, recitals di Cage e Higgins, e con il vecchio Fontana a dare una mano ai ragazzi con quella che sembra essere stata l’unica performance della sua carriera (niente di che, a dire il vero: solo un po’ di vernice su un pannello disteso a terra).

Bit, n. 1, marzo 1967, copertina.

Da un certo punto di vista, le solite cose nei soliti luoghi, con i richiami obbligatori ai padri nobili, da Marinetti a Tzara, e una certa attenzione alle pratiche stranianti e partecipative degli happening. «Gesto» insomma come idea condensata in una azione, e «segno» come traccia percepibile di una tale energia. Flussi e relazioni, per così dire, più che circoscrizioni stabili di oggetti; indichiarabilità a priori di ogni possibile contenuto, che altro non poteva essere che risultanza aleatoria, compimento di un’avventura, come aveva capito molto bene e prima di tutti gli altri Chiari.

Evidente la matrice performativa intesa come scatenamento espressivo di forze creative. Il testo (qualunque testo) come partitura liberamente eseguibile, in rifiuto di ogni gerarchia, promulgando l’estinzione dei generi, la poetica del frammento, l’estetica del collage. Con evidenti ricadute anche nel linguaggio verbale, che ambiva meno alla ricostruzione ordinatamente sintattica di un mondo che alla sua decostruzione lessicale. «Compiere delle azioni reali senza nessuna ragione in particolare salvo che farle e mostrarle, ha significato la provo(s) (c)azione di una dis/tensione mens/tale» è una frase da galera, lo capiamo tutti, ma il senso resta quello. Pure «multimediale», diciamo così, anche se la parola ancora non esisteva; ma soprattutto controculturale o alternativo, anche se talora disposto nei salotti della buona borghesia milanese, dove tra la Pivano e il Sottsass si fondavano fogli e riviste, e si facevano barcollare i maledetti della West Coast; e di lì all’odore dell’India non vi era in fin dei conti che un passo (il che ci fa capire quanto il riflusso fosse già consustanziale alla rivoluzione).

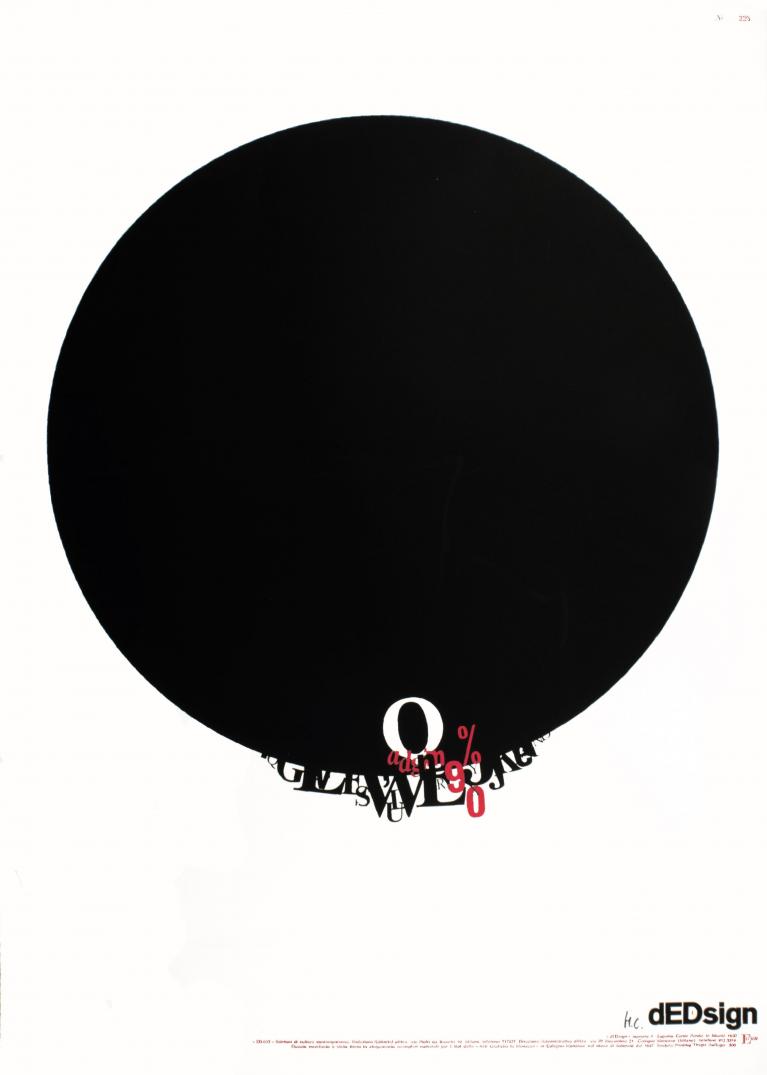

Eugenio Carmi, Parole in libertà, serie “dEDsign”, n. 1, Ed.912, Milano, febbraio 1967. Gianni Emilio Simonetti Papers. General Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.

Mondo beat e radical chic, l’autrice lo spiega molto bene, stavano in un intreccio non facile da capire e forse davvero inutile da sciogliere. Cultura e rivoluzione, «rifiuto» e mercificazione, ideologia e mercato andavano abbastanza di pari passo; la sovversione non impediva certo un’ammirevole forma di imprenditoria: anzi, l’alimentava. Giovani ma non certo ingenui, i protagonisti di questa storia compresero la necessità di aggirare gli ossificati apparati culturali e gli istituti ufficiali, che versavano in uno spaventoso e incolmabile ritardo. Fare cultura nuova, possibilmente alternativa, significò anche e soprattutto documentarla e farla circolare. Flussi e azioni, insomma, per non vanificare nell’effimero dovevano comunque individuare il proprio ubi consistam e presidiarlo con cura.

Ne conseguì una forma molto peculiare di burocrazia, di cui riviste, case editrici e archivi sono parte essenziale. Troviamo così Simonetti e Palazzoli insieme a Gianni Sassi, Mario Diacono e Till Neuburg a dar vita a un archivio di documentazione (non un elenco di nomi, avvertì da dietro le scene Eugenio Battisti, bensì un repertorio di problemi) e soprattutto alla casa editrice Ed. 912. Eravamo nel 1966; molto era già successo, ma non tutto. Alcune attività sembravano ancora prossime a una certa rissosa goliardia adolescenziale più che alla severa programmaticità politica marxista-leninista o «cinese» (e non è affatto detto che fosse un male). Altre oscillavano tra «psicogeografie» e pose situazionistiche.

Poesia concreta e nuova musica procedevano di pari passo; alto e basso coesistevano in divertita promiscuità; gli impeccabili grafismi delle partiture di Bussotti venivano messi in circolazione insieme alle musicassette manipolate di Orietta Berti e Gianni Morandi (già allora piuttosto fuori stagione, andrebbe detto).

Il frutto più prezioso di quel momento fu una rivista, «B’t»: dieci soli numeri, cadenzati tra marzo ’67 e giugno ’68; un logotipo ancora oggi saccheggiato dai grafici più fighi; un importante parterre di collaboratori: Celant, Trini, Diacono, Marisa Volpi, e l’eminenza grigia di Battisti a garantire per tutti.

Gianni-Emilio Simonetti, Cheer, serie “Situazione”, n. 7, Ed.912, Milano, marzo 1967. Gianni Emilio Simonetti Papers. General Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.

Eravamo nel momento aurorale della moderna critica d’arte italiana: in quegli stessi mesi uscirono «Flash Art» e «NAC», che si affiancavano al «Marcatré», al «Verri», a «Collage»… una densità ancor oggi stupefacente, per certi aspetti ancor più interessante rispetto a opere e autori che si andavano discutendo. L’impressione, oggi, è che ci fosse molto più «discorso» sull’arte che non arte stessa; più teoria, lasciando la prassi soprattutto all’azione e al cortocircuito comunicativo, accantonando il ruolo tradizionale del «critico» ormai visto come mediatore per eccellenza tra opera e mercato, indifendibile punto di congiunzione tra artista borghese e galleria borghese.

Entrò così in gioco un medium per certi aspetti inaspettato. Recuperato dalla propaganda rivoluzionaria, aggiornato agli usi dei tazebao, beneficiato di un considerevole incremento nelle tecniche della progettazione grafica e nella qualità di stampa, ecco il manifesto. Ordinati in tre serie, tirati ciascuno in cinquecento esemplari, i manifesti prodotti dalle Ed.912 si affiancarono alle pagine della rivista, in un’impresa editoriale di eccezionale interesse.

Alcuni esemplari, dovuti alla creatività di Bruno Munari, Eugenio Carmi, Enzo Mari, Jiří Kolář sono davvero magnifici. Ma al di là dei singoli exploits colpisce la disinvolta mescolanza stilistica, quel plurilinguismo che si muove dalla fredda astrazione dell’industrial design fino alle surriscaldate figure dei cartoons, facendo interferire a bella posta Barbarella e il logo della Fiat, il sofisticato calligramma e il rude raster tipografico, l’effemminata poesia visiva con il più brutale dei clipping. Fra quelli pubblicati nel libro, il mio preferito è un manifesto proprio di Gianni-Emilio Simonetti, Cheer, del marzo 1967, che mutua la riconoscibile «scrittura» di Baruchello (cose molto piccole su una superficie molto grande: in questi termini, vado a memoria, la elogiò Duchamp in persona).

XIV Triennale di Milano, 1968, mostra La protesta dei giovani, progetto di Giancarlo De Carlo, Marco Bellocchio e Bruno Caruso. Sullo sfondo, pannelli fotografici raffiguranti giovani che protestano. Fotografo non identificato, Archivio La Triennale, Milano

Ne emerge una semiologia creativa e sovversiva a un tempo, che si deponeva come disciplina accademica e professorale (le tante “strutture” che stavano rendendo Eco una star del sistema) prendendo forme ben più militanti e politiche. Senza però dimenticare che, da lontano, agiva ancora la rivoluzione tipografica di Mallarmé, la spazializzazione della parola poetica di Ungaretti e dei futuristi, la discontinuità visiva dei fogli dada. Ma anche quel lettering ottocentesco ombreggiato e fiorito vintage che faceva impazzire Longanesi ai tempi dell’«Italiano», e pure i grafismi beardsleyani della copertina di Revolver… Estetica del ciclostile ed esercizio della nostalgia, militanza e reminiscenza, guerriglia e pianificazione.

La serialità artistica ed editoriale, osserva l’autrice, istruiva in tal modo una strategia culturale. Tutta l’attrezzeria dell’avanguardia novecentesca sembra qui convocata in una rinnovata forma di umanesimo, tutt’altro che purificato, e anzi con la sporcizia della storia e della cronaca (nulla infatti di quanto si discute nel libro è in effetti comprensibile senza il quadro politico coevo, dal Vietnam in giù).

È però vero (e qui si giunge alla contraddizione secondo me più istruttiva) che tutte quelle esperienze comunicative sembravano darsi sul piano della contaminazione, del frammento, dell’eterogeneità, dell’embricazione dei significati. Un po’ ovunque si legge che l’opera è enigma, ambiguità, gioco; ma era davvero impossibile formulare un quesito sull’esistenza di un significato, a parte l’impraticabilità mistica dell’oscurantismo linguistico? Insistere troppo sulla deriva dei significati non avrebbe insomma significato accettare quelle opere come forma di trascendenza dal reale, diluendone la connotazione politica? E come intendere oggi il valore del manifesto: forma di persuasione o dispositivo critico?

Gli esempi presentati confermano questa natura duplice, a suo modo irresolubile. Lo stile asseverativo mutuava la parola apodittica dello slogan (e quanti ne sono stati pronunciati, in quegli anni) associandola a una nitidezza iconica di matrice pop. La struttura argomentativa ambiva invece a una dimensione dialettica, quando non dialogica. L’«ambiguità ironica e ammiccante» rilevata da Boragina non di rado si confuse con la réclame; e troppo spesso la chiamata alle armi corrispose all’accorto marketing di se stessi.

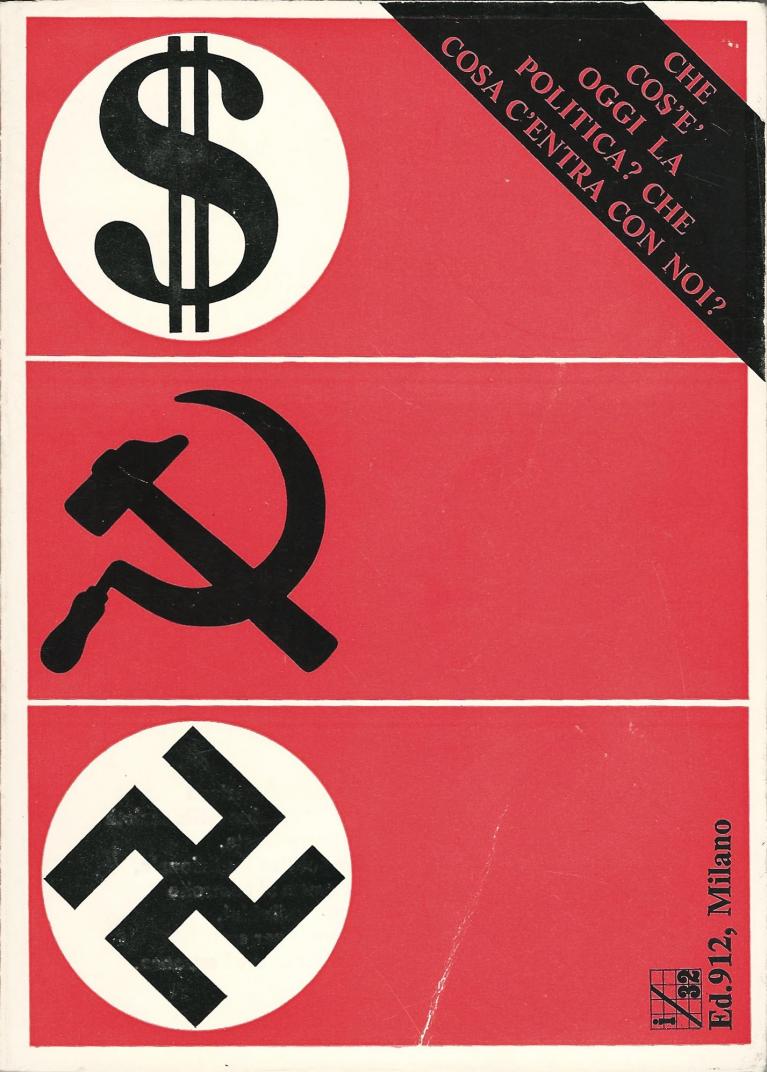

Paul Cardan, Capitalismo moderno e rivoluzione. La summa del teorico ufficiale dall’operaismo, a cura del Servizio di Collegamento, Ed.912, Milano 1968, copertina.

Le cose si fecero al tempo stesso più chiare e più confuse con il ’68. Ben più di occupazioni e cortei soccorrono qui alcuni episodi illuminanti. Inaugurazione della quattordicesima Triennale, siamo a maggio nel magnifico e fascistissimo palazzone di Muzio. C’è un architetto (Giancarlo De Carlo), un cineasta (Marco Bellocchio) e un pittore (Bruno Caruso). Mettono insieme un allestimento chiamato Protesta dei giovani. Seguiamo la descrizione dell’autrice: «Il pavimento al piano terra del Palazzo dell’Arte è ricoperto con sampietrini, a replicare il selciato di molte strade italiane, interrotto a un certo punto da una barricata. In fondo alla sala ruote di macchine, lavatrici distrutte, un camioncino ribaltato; sulle pareti grandi fotografie di attualità». Un po’ Kienholz, un po’ Duane Hanson, insomma, ma soprattutto una sorta di Baudrillard al quadrato, e senza saperlo: simulazione di una simulazione, “rivoluzione” come rappresentazione, cioè anche qui come puro segno senza referente.

Di qui in avanti leggere il libro è utile anche per capire come e perché si fece poi strada quella culturalizzazione del marxismo che forse ebbe qualche merito, ma che soprattutto accompagnò molti di quegli spiriti antagonisti nella comfort zone delle gallerie e dell’accademia, tenured radicals – per tacere della deriva con cui, con una certa coerenza personale fatta però pagare un po’ a tutti, alla guerriglia delle parole fece seguito quella delle armi.

A partire da quel 1968 i titoli delle Ed.912 segnarono una svolta verso una ancor più esplicita militanza politica e controculturale. C’era la convinzione che per evitare la reificazione della cultura era necessario ricorrere al détournement linguistico. La parola, nella sua materialità di «oggetto» grafico e sonoro si istituiva come discorso «altro», ipotesi di prosecuzione della politica con altri mezzi. Ma a prevalere fu soprattutto un altro tipo di documentazione, al tempo stesso più esplicito e incattivito, man mano che non erano più le contraddizioni a esplodere, bensì le bombe dei padroni. Rifiuto del lavoro, operaismo, partecipazione sociale. Gli anni settanta. Sappiamo come è poi andata.

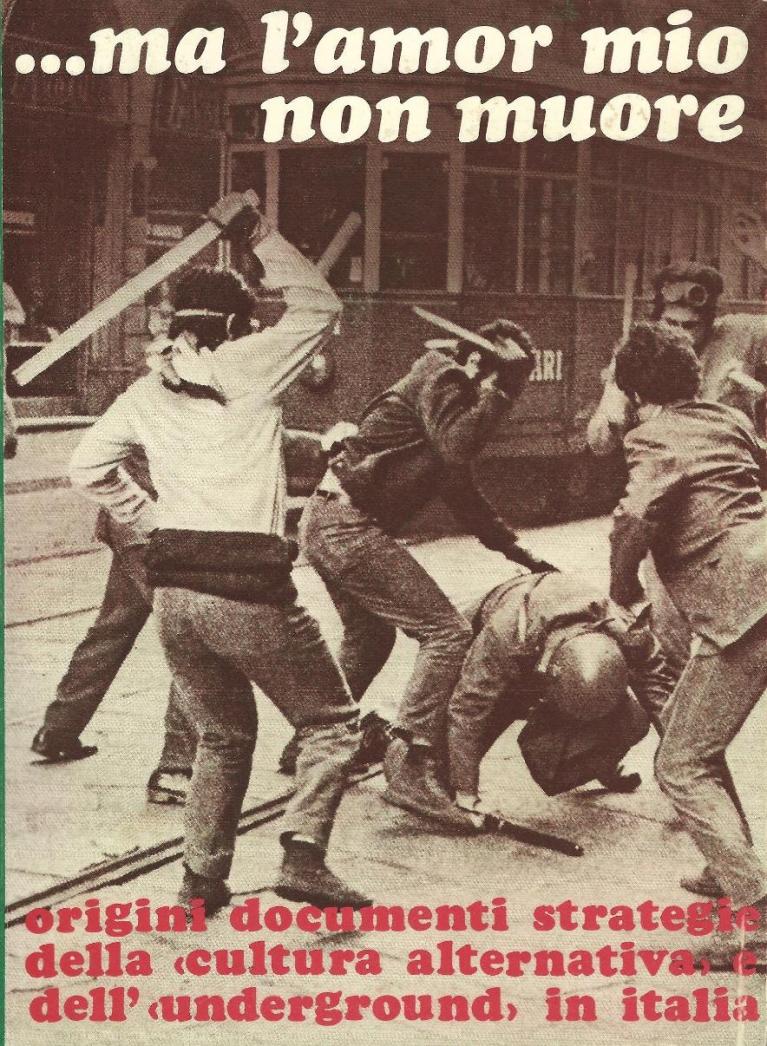

…ma l’amore mio non muore, Arcana Editrice, Roma 1971, copertina.

Di quella stagione restano non pochi documenti di sicuro interesse storico, la necessità di una riconsiderazione globale del fenomeno, anche nelle sue radici storiche (fu quella la vera necessaria eredità del futurismo, per dirne una: non come stile, ma come disposizione politica dell’artista e pertanto il suo stesso consapevole annullarsi come tale) e una spinta creativa che da «Re Nudo» in poi corre lungo e dentro quel decennio, contribuendo come poche altre cose all’estetica anti normativa di quello successivo.

E così ritorniamo a Pop story, alla sua indigeribile prefazione, ma anche alle risonanze che quelle vicende poterono avere nei ragazzi che, a quel punto, stavano affacciandosi alla vita un po’ con il complesso dei fratelli minori. Cioè quelli che nel ’68 erano appena nati e nel ’77 erano ancora piccini; ma che poi almeno ascoltarono e impararono tanta bella e istruttiva musica.