Fichés

Ha fatto in tempo Ando Gilardi a visitare Fichés. Photographie et identification du Second Empire aux années soixante, la mostra agli Archives Nationales di Parigi chiusa a fine gennaio di quest’anno? E in caso positivo, cosa ne ha pensato, lui che in Wanted! (Bruno Mondadori 2003) ha ripercorso la storia della fotografia segnaletica, mostrando come questa corra parallela alla storia della fotografia tout court e giunga ininterrotta fino ai giorni nostri?

La visita di Fichés mi ha lasciato con tante domande aperte, di più, mi ha scosso e persino emozionato. Quel giorno di gennaio mi è mancato un compagno di visita come Gilardi, un privilegio che avrebbe dato un’altra coloritura alle impressioni che seguono.

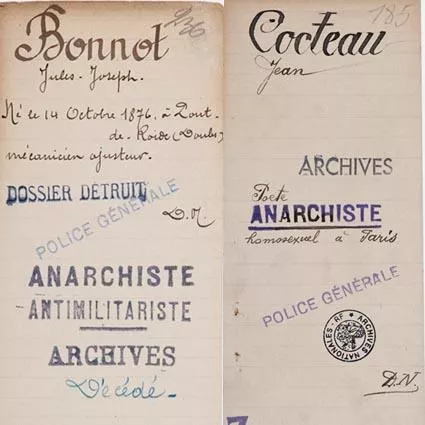

Entro agli Archives Nationales con le idee molto chiare su cosa aspettarmi dall’esposizione Fichés: come recita il sottotitolo, tratta di Photographie et identification du Second Empire aux années soixante. Fichés, ovvero schedati, ripercorre la creazione, la diffusione e la definitiva affermazione della fotografia segnaletica, giudiziaria e criminale. In questo modo mostra la saldatura sempre più stretta tra l’identità personale e lo stato civile, tra l’identità sociale e le tecnologie di controllo. Nello specifico, l’esposizione insiste sul modo in cui è evoluta la rappresentazione del criminale e della devianza sociale nel XIX e nel XX secolo, sull’inasprimento e sulla progressiva estensione a tutti i cittadini di misure di sorveglianza prima considerate eccezionali, sul corpo umano minuziosamente misurato, codificato, sottoposto a verifica e dunque reificato (curiosamente il correttore automatico del mio computer suggerisce “deificato”). Pertanto Fichés si ferma agli anni sessanta, una scelta non innocente, spia di un mutamento di sensibilità sulle questioni sociali: al di là di tale limite cronologico infatti “la legislazione protegge i dati personali rendendo difficile la presentazione di tali documenti”.

Fichés mostra bene la natura ondivaga delle restrizioni securitarie, in cui a momenti di maggiori libertà civili seguono strette improvvise: il passaporto, ad esempio, introdotto ai tempi della Rivoluzione francese, scompare con il Secondo Impero per venir reintrodotto con la Prima guerra mondiale.

In sintesi, la mostra sembra tesa tra due forze contrapposte: da una parte la pulsione a classificare i cittadini, ribelli o meno all’ordine costituito, dall’altra le questioni di privacy, che queste siano considerate come conquiste civili o come il risvolto consenziente della video-sorveglianza, la sua logica prosecuzione. Se la video-sorveglianza non è trattata nella mostra parigina, possiamo facilmente completarla con una mostra (e un catalogo) epocale del 2002 organizzata da Thomas Y. Levin, Ursula Frohne e Peter Weibel in quel laboratorio sperimentale che è lo ZKM di Karlsruhe, ovvero CTRL [SPACE]: Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother.

È con questo “schemino” delle due forze contrapposte che visito la mostra parigina. Per dirlo altrimenti, chi varca la soglia degli Archives Nationales con il suo Michel Foucault sotto il braccio – che tratti di prigioni, ospedali, caserme, fabbriche e altre istituzioni sociali in cui il potere in quanto disciplina mostra il suo aspetto più coercitivo – proverà un senso di familiarità e disporrà di una griglia di lettura pertinente. Né resterà deluso chi è di cittadinanza italiana: il primo documento in mostra è una litografia del conte Felice Orsini che nel 1858 attentò alla vita dell’imperatore Napoleone III, seguita da quella di colui tentò la stessa impresa tre anni prima, Giovanni Pianori. La liaison tra italiani e criminali è un capitolo ben noto agli studiosi di storia dell’immigrazione francese. Al di là dell’Italia, la mostra offre alcuni documenti d’eccezione: la foto di Emile Zola diffusa a seguito dell’affaire Dreyfus; il permesso di soggiorno di Trotsky nel 1914, la carta d’identità di Picasso, quella dell’apatride Django Reinhardt che beneficia dello statuto di “forain” e non di nomade; la domanda di visto di Bela Bartok e compagna che passano attraverso la Francia per sfuggire poi negli Stati Uniti: “transit sans arrêt, délivré à titre exceptionnel”.

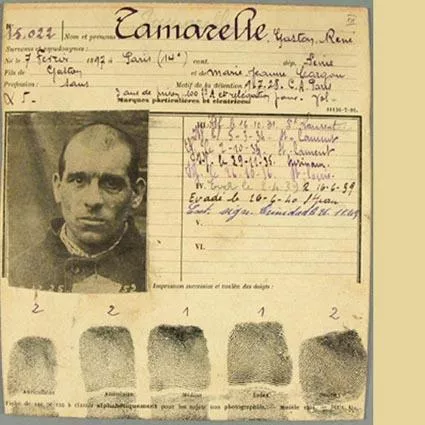

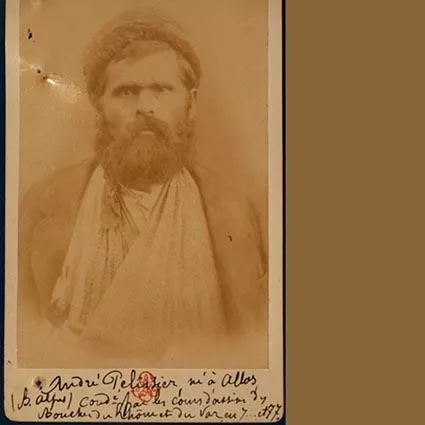

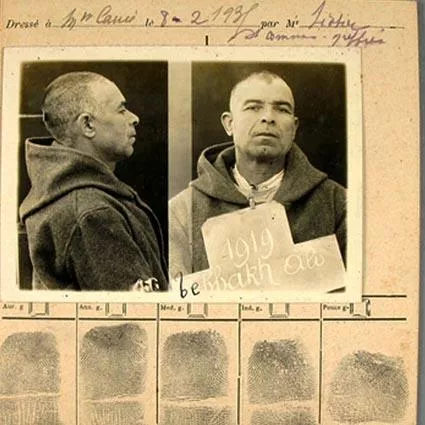

Eppure dopo alcuni minuti che, in sale tenuemente illuminate, metto a fuoco queste fotografie di piccole dimensioni, sento il libro di Foucault scivolarmi poco a poco da sotto il braccio. È qui che avrei voluto Gilardi accanto a me. Fichés squaderna un archivio della società francese del XIX secolo, lasciando intravedere la morsa stretta tra identità e sorveglianza – su questo non ci piove. Ma Fichés è molto di più: è un archivio di persone cioè, letteralmente, di maschere, di volti umani. Un archivio dell’umanità. E non dell’umanità francese del XIX secolo morta e sepolta ma dell’umanità senza aggettivi e confini cronologici. De te fabula narratur: in queste sale è l’umanità intera che passa in rassegna. Quello di Fichés è anche il nostro archivio, quello che ognuno di noi tiene in casa negli album di famiglia o nella sua versione digitale. La fotografia a uso giudiziario e la fotografia a uso domestico si rispecchiano così l’una nell’altra. Quelle di Fichés sono foto che potremmo trovare sfogliando i nostri album di famiglia, quelle di parenti che non abbiamo mai conosciuto e che hanno in genere l’aria più gioviale di quelli con cui siamo cresciuti. Di questo salto – dall’archivio della storia a quello della nostra esistenza – me ne accorgo per caso, davanti alla poco rasserenante somiglianza di un efferato criminale di fine Ottocento con un mio carissimo amico.

Che Fichés risuoni con i nostri album di famiglia non è una constatazione critica senza conseguenze, in quanto altera lo sguardo su tutta la mostra. Là dove vedevo ritratti di criminali, resi più minacciosi dalle mai così esaustive didascalie che li accompagnano e ne fanno emblemi del crimine imputato, non vedo ora altro che volti di persone che non sono più tra noi; là dove vedevo documenti scientifici che pretendevano cogliere l’immagine ontologica del crimine, vedo ora una sorta di specchio deformato. Del crimine resta solo un brusio, attutito da una distanza storica che genera indulgenza, persino compassione, nei riguardi degli assassini. E se quelli di oggi riportati nelle cronache dei giornali e dei tiggì ci lasciano interdetti o ci spaventano, quelli di ieri si ammantano di una pelle eroica. Il crimine di cui si sono macchiati è lavato dal tempo, ingranaggio difettoso di una società motrice che non esiste più. Quello che resiste, quello che sopravvive è invece il loro volto, le loro capigliature, i loro vestiti, i loro zigomi, le loro mascelle, i loro denti irregolari.

Più questi tratti si fanno vividi, più la mostra sulla sorveglianza di Karlsruhe mi sembra poco pertinente, scalzata da un’altra esposizione che visitai lo stesso anno, il 2002, al Musée d’Orsay: Le Dernier Portrait. La prefazione del catalogo si apriva con questa domanda: “Comment peut-on collectionner et exposer les morts?”, una domanda che risuona al di là dei problemi legati all’allestimento museale e coinvolge Fichés come ogni impresa archivistica che ha come oggetto un aspetto dell’umanità. L’ultimo ritratto è propriamente il calco di un morente colto sul punto di morte (“sur le vif”) o immediatamente dopo il decesso. Si tratta di una pratica diffusa tra le famiglie borghesi per commemorare i loro figli prematuramente scomparsi. Ma anche di una pratica riservata a uomini celebri: la maschera mortuaria di Leopardi in possesso di André Gide, quella di Géricault, Van Gogh, Courbet, Verlaine senza dimenticare la schiera di musicisti (Beethoven, Wagner, Liszt, Debussy). Una pratica rivolta infine a sconosciuti, come la cosiddetta Inconnue de la Seine, secondo la leggenda una ragazza ripescata nella Senna; il medico legale aveva fatto realizzare un calco del suo volto, in seguito venduto nella boutique dello scultore. Un volto segnato da un’espressione di dolore e insieme di pace, da una smorfia che sembrava accennare a un sorriso, come scriveva Rilke che la vide in una vetrina parigina nel 1902.

C’è un aspetto importante che accomuna questa pratica commemorativa a quello della schedatura dei criminali: l’ultimo ritratto coinvolge la scultura funeraria quanto la fotografia. Le dernier portrait offriva esempi eccelsi: Marcel Proust “immortalato” da Man Ray il 20 novembre 1922, con gli occhi infossati e le occhiaie scure come la barba e i capelli tinti; Victor Hugo colto da Nadar; Rodin con una barba che sembra continuare a crescere.

Fichés et Dernier Portrait, fotografie segnaletiche e fotografie di maschere mortuarie, antropometria e tanatografia: entrambe sotto-generi del ritratto umano; entrambe caratterizzate dalla stessa porosità tra pratica privata e pratica sociale, tra circolazione ristretta – che siano gli uffici di polizia giudiziaria o gli interni domestici – e allargata. Ed entrambe sviluppatesi nel corso del XIX secolo (Le dernier portrait copriva, per la precisione, il periodo 1848-1914), quando crimine e clinica corrono sugli stessi binari. Oggi che al MART si celebra il requiem del postmodernismo come movimento storico, esposizioni come Le Dernier Portrait e Fichés rimettono al centro del dibattito il ruolo del XIX secolo nella definizione della nostra modernità e della nostra cultura visiva. È questo il secolo dello spettacolo, dello sviluppo delle tecnologie visive come la fotografia, del panorama, dei musei di cera, della diffusione della stampa illustrata, dei grandi magazzini, delle vetrine dei negozi come distrazione urbana del flâneur, dell’esperienza della vita moderna.

I punti di contatto tra queste due pratiche fotografiche – centrate sui criminali e sui defunti –, tra le loro iconografie e codici visivi, può essere spinta ben oltre. Ma, in chiusura, a colpirmi sono piuttosto gli scarti. Se in entrambi i casi i corpi sono isolati, immobili (o immobilizzati), lo spazio angusto, se criminali e defunti mantengono il loro carattere anonimo (eccetto i defunti celebri), qualcosa li allontana irrimediabilmente gli uni dagli altri: lo sguardo.

Dalle foto segnaletiche traspira ancora oggi, nonostante il filtro delle vetrine allestite dagli Archives Nationales, uno sguardo di sfida, la sua intensità pungente che l’apparecchio fotografico e la distanza storica non sono stati in grado di riassorbire. Uno sguardo ieri minaccioso, oggi terribilmente umano.

Pubblicato su “Alfabeta”, n. 19, maggio 2012