Città di legami / Come un romanzo: artisti a Londra, 1945-1975

Londra è il centro dell’arte contemporanea. A Londra vivono o hanno vissuto David Hockney, Frank Auerbach, Damien Hirst, Tracey Emin, Chris Ofili e Bridget Riley, per citare solo alcuni dei nomi più iconici dell’arte contemporanea; a Londra mercanti e collezionisti s’incontrano in appuntamenti obbligatori come la London Art Fair e il Frieze; a Londra Sotheby’s (lì dal 1744) e Christie’s (dal 1766) continuano a offrire occasioni per i miliardari; a Londra la Tate Modern, la Royal Academy, la Saatchi Gallery, la Serpentine Gallery e la Whitechapel Gallery, fra mille altre, offrono gratuitamente le loro magnifiche collezioni permanenti e continuano a organizzare mostre con artisti da tutto il mondo. Ma non è stato sempre così.

Nel 1923 meno del 10% delle opere in mostra fu venduto, tanto che molte gallerie vennero convertite in cinema e discoteche. La Guggenheim Jeune, la galleria fondata da Peggy Guggenheim in Cork Street nel 1939, durò solo un anno. Dopo la seconda guerra mondiale l’autorità di riferimento nella pittura era Graham Sutherland, pittore di paesaggi e di guerra, mentre a Parigi imperavano Picasso e Matisse e a New York si affermavano Pollock e Rothko – senza nulla togliere a Sutherland, che rischia di venire presto riscoperto, nell’ansia d’inseguimento di novità che caratterizza il mondo dell’arte. Francis Bacon aveva 36 anni, ma era considerato solo un seguace di Picasso, come l’aveva presentato al pubblico il grande critico modernista Herbert Read, sembra con riluttanza, fin dal suo New Art del 1933. Duncan Grant e Ben Nicholson apparivano a loro volta due mini-Picasso, che avevano sostitutito la potenza e l’energia dell’originale col gusto per l’evocativo e l’arguto tipicamente inglesi. Fu Bacon a cambiare lo scenario: la sua incessante, ostinata ricerca del capolavoro, perché l’arte deve sconvolgere e distruggere tutto ciò che l’ha preceduta (ipse dixit), animò uno spirito nuovo. I Tre studi per figure alla base di una crocifissione, esposti alla Lefevre Gallery nella grande mostra collettiva degli artisti britannici alla fine della guerra, segnarono la svolta: la pittura diventava materia, letteralmente divorando il carattere lezioso, dilettantesco, sornione e compiaciuto della tradizione nazionale.

A lanciare Bacon era stato proprio Sunderland, che richiese di averlo affianco sulla parete della mostra, in un tempo in cui “every Tom, Dick and Harry” esibivano le loro opere, come scrisse a Duncan Macdonald, il direttore della Lefevre. L’anno prima e l’anno dopo la galleria aveva e avrebbe ospitato anche Lucian Freud, di tredici anni più giovane di Bacon, che con lui avrebbe in seguito costruito un sodalizio indelebile. Lì venivano ancora esposti i grandi artisti della generazione precedente, come Frances Hodgkins, Matthew Smith e Henry Moore, tutti nati nel secolo XIX, ma già cominciava ad affacciarsi la generazione nata a ridosso della grande guerra, poco prima o poco dopo, con i suoi Robert Colquhoun, John Craxton, Robert MacBryde e Julian Trevelyan. Tutti devastati dalla guerra e spazzati via da Bacon e Freud, che rifiutarono il gusto per l’immaginazione, la nostalgia e l’incubo, prevalente negli altri, per andare incontro alla loro unica vocazione: la realtà.

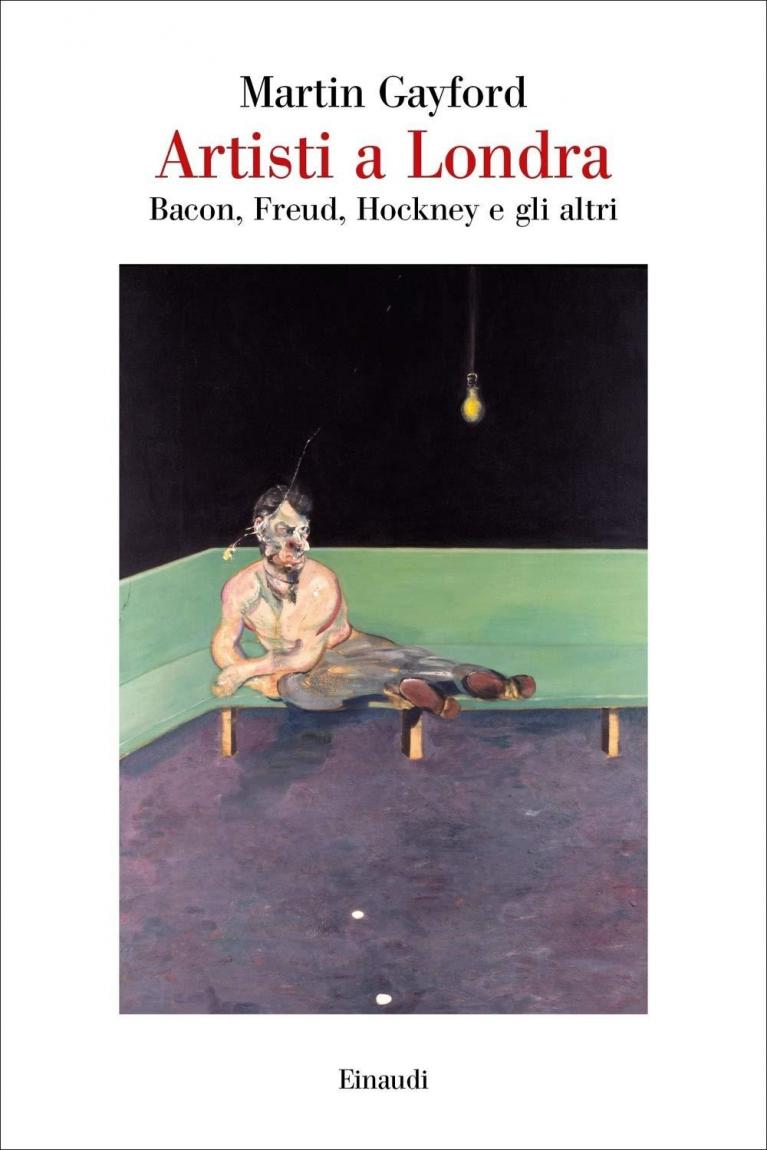

All’amicizia tra Bacon e Freud è dedicata gran parte del libro di Martin Gayford, Artisti a Londra. Bacon, Freud, Hockney e gli altri (Einaudi, pp. 352, con tantissime splendide illustrazioni, traduzione di Chiara Veltri e Paolo Bassotti), che propone d’identificare il trentennio che va dal 1945 al 1975 con la nascita di una vera e propria “Scuola di Londra”, usando un’espressione fondante di R.B. Kitaj, il pittore americano di origini ebraiche, londinese d’adozione, che la coniò nel 1976: una scuola senza caratteristiche di scuola, cioè senza legami di stile e convenzioni condivise, ma determinata dalla partecipazione a un contesto, quello della rigenerazione dell’arte a Londra dopo il culto della mediocrità che aveva dominato lo scenario tra le due guerre. Da questa partecipazione nasceva un’energia collettiva, che stava nella sfida del fare, indipendentemente da qualsiasi etichetta teorica e militanza di gruppo. Il titolo inglese del libro, Modernists and Mavericks, tradisce di più l’orizzonte comune, modernista e anticonformista, che è in fondo ideologico: interessati alla dimensione individuale e pronti a proporsi come scandalosi, i vari London Painters, come recita il sottotitolo dell’edizione originale, cioè soprattutto Bacon, Freud, Auerbach, Hockney, Riley, Ayres, Bowling e Hodgkin (due generazioni di artisti, nati fra il 1909, il primo, Bacon, e il 1937, l’ultimo, Hockney), si riveleranno in sintonia col grande movimento del capitalismo occidentale, che punta sul rifiuto di una prospettiva solidale e sulla costruzione di leadership iconiche.

Il loro successo arriva infatti molto più tardi del trentennio d’oro ricostruito nel libro: solo negli anni Novanta Freud entra nel canone della storia dell’arte contemporanea, mentre è nel nostro secolo che artisti come Hockney e Auerbach, ancora attivissimi, hanno la loro consacrazione con mostre per il grande pubblico. Gayford non lo dice, ma in fondo a lui questo interessa: l’arte come fenomeno pubblico, per cui il successo di massa e la consacrazione alle aste prevalgono su qualsiasi discorso estetico e politico. Difficile, insomma, sganciare Londra dal mito di Londra, legato all’esaltazione di una modernità che s’identifica sempre di più con l’individuo in quanto febbrile produttore e macchina di denaro.

Amico personale di molti dei protagonisti del libro (soprattutto Hockney, la sua fonte principale, con cui ha pubblicato “conversazioni” e una storia delle immagini “dalla grotta allo schermo del computer”), ritratto personalmente da Lucian Freud nel 2005 (Man with a Blue Scarf), influente critico d’arte (sulla stampa, per il daily The Spectator, e in tivù, per Bloomberg News) e grande divulgatore storico (con monografie sull’amicizia tra Van Gogh e Gauguin, sull’amore romantico di Constable per Maria Bicknell e sulla vita epica di Michelangelo), Gayford riempie il libro di aneddoti, col rischio di ridurre l’esperienza artistica alle vicende biografiche, cosa molto di moda in questo periodo di assenza di critici pensanti e di disponibilità teoriche: come quando racconta che David Bomberg, professore di pittura dal vero all’Istituto Politecnico di Borough, si avvicinava ai suoi allievi, appoggiava la mano su di loro e li investiva della missione di essere un artista, oppure quando ricorda che la seconda moglie di Freud, la scrittrice Caroline Blackwood, si lamentava di aver dovuto cenare con Bacon per quasi tutta la durata del loro matrimonio (solo cinque anni, per fortuna), oppure quando insiste sulla dissoluzione morale della modella Henrietta Moraes, che era un’esibizionista e amava il sesso a tre, secondo la testimonianza di Bacon che la vedeva così parte della sua “fogna dorata”. Ma quello che sembra un elemento di debolezza diventa infine la sua forza, perché il libro si legge come un romanzo, il romanzo della vita artistica londinese tra gli anni Quaranta e Settanta, nel quale i vari artisti diventano personaggi di una storia che mescola, modernisticamente, il personale e il collettivo, l’aneddottica privata e lo sfondo storico, la ricerca psicologica e la ricostruzione politica: “un’intervista collettiva o una biografia multipla”, dice l’autore nell’introduzione.

Gayford sa tantissimo, tanto che il suo è un vero e proprio romanzo di viaggio: il viaggio di chi (lui) sta sempre dientro le quinte, da spettatore curioso e interessato, pronto ad appropriarsi dell’aneddoto per poter dire di esserci stato e di conoscere i grandi, con un metodo apparentemente meschino e opportunista, ma infine anche capace di catturare il ritmo della vita vissuta, senza grandi narrazioni finalistiche e con continue immersioni situazionistiche. Il libro è un fuoco di artificio di aneddotica voyeristica, ingressi nell’officina dei pittori e geniali intuizioni storiche: paragonare il passaggio di Pasmore all’astrattismo con la defezione dall’Unione Sovietica delle spie Guy Burgess e Donald Maclean e segnalare la coincidenza fra l’incoronazione di Elisabetta II e l’arrivo a Londra di Frank Bowling sono colpi di genio che aprono un universo di significati in contesto capaci di tessere un filo tra avventura individuale e iconografia mediatica, lo scavo della coscienza e le avventure della grande storia. Mentre la descrizione meticolosa della griglia a gradini che Euan Uglow impose a Daphne Todd, costretta a stare col collo tra due pioli e a guardare un filo a piombo sospeso davanti a sé, per il suo Nudo. 12 posizioni verticali del 1962, è davvero uno sguardo fenomenale su come lavorava l’artista, accompagnato dalla consapevolezza che Todd fu influenzata da Uglow proprio perché lui la trasformò in un’opera d’arte. La ricerca dell’occhio “al posto giusto” congiunge così storia personale e pratica pittorica.

Attraversando trent’anni di storia della pittura a Londra, Gayford si confronta con il surrealismo, l’espressionismo, l’astrattismo, il kitsch, la pop art e il situazionismo, tutti rimessi in contesto e riproposti in presa diretta: prendono vita così capolavori famosissimi come la Testa VI di Francis Bacon (1949), il primo dei suoi papi urlanti, fusione tra Velázquez e Ejzenstein, che faceva “vibrare il suo sistema nervoso”, e La stanza, Tarzana di David Hockney (1967), ricondotto a una pubblicità dei grandi magazzini Macy’s sul San Francisco Chronicle e alla città da dove venivano tanto il suo amante quanto le storie di Tarzan, e semisconosciuti, come Hampstead Mural di Gillian Ayres (1957), un gigantesco murale nella mensa della scuola di Hampstead, ricollocato sullo sfondo della richiesta di più arte pubblica da parte di Anthony Crosland in The Future of Socialism, e Flip-Top di Richard Smith (1962), un apparente grattacielo o città industriale che s’ispirava in realtà al meccanismo di apertura dal basso verso l’alto (flip-top) dei pacchetti di sigarette.

Ogni opera ha la sua storia, che è fatta non solo di significati estetici e valore economico, ma anche del contesto che l’ha generata, delle vicende che le hanno fatto da sfondo e da contorno, delle passioni e delle emozioni di cui sono imbevute e portano traccia: evitando di fare solo storia delle idee o delle forme, Gayford restituisce alle opere una dimensione vitalistica, materiale, imbevuta di vissuto, di occasione e circostanza, di umori e di pettegolezzi. Il rischio, l’abbiamo già detto, è la cancellazione di ogni dimensione teorica, di ogni sguardo critico e di ogni ricerca estetica (al punto che lo scritto di Sartre su Bacon, ad esempio, è solo una curiosità en passant); ma il pettegolezzo può farsi dinamica di relazioni, la curiosità índice di sentimenti e la partecipazione fonte di conoscenza. È inevitabile, insomma, che prendendo parte a un ambiente se ne assorbano non solo idiosincrasie e tic, ma anche intelligenza e profondità: motivo per cui tanti scarsoni, oggi, in politica, nel giornalismo o all’università, riescono alla fine a non essere più tanto scarsi, a furia di partecipare a linguaggi, dibattiti e contesti che comunque li influenzano e definiscono anche nel bene.

Quanto sia utile ai fini della comprensione dell’arte a Londra sapere che Freud a Natale regalava ad Auerbach cose che gli sembravano “di gran lusso, come una bottiglia di Rémy Martin”, o che “Uglow era molto amico di Patrick George, come lui allievo a Euston Road, ma anche di Kossof”, o che “Auerbach si incontrava con Bacon tutte le settimane ma aveva anche legato con Freud” è per lo meno discutibile, come si è detto, ma Gayford propugna esplicitamente le ragioni del biografismo e offre un intreccio straordinario di percorsi esistenziali: chiacchierone, ipertrofico e poco utile, nella maggioranza dei casi, a interpretare e apprezzare l’arte di cui parla, ma affascinantissimo sul piano narrativo, con la sua capacità di costruire una ragnatela di riferimenti nella quale da ogni punto si potrà arrivare a qualsiasi altro punto nel sistema. Le stesse transizioni, che passano da un autore all’altro sulla base di un incontro, di una persona in comune o di una coincidenza sorprendente, sanciscono un ritmo da scrittura sentimentale che dispiacerà a chi vorrebbe un’analisi critica o una riflessione estetica, ma che potrebbe entrare nel cuore dei lettori e portare alla candidatura a un premio letterario. Trasformare la critica in narrazione, usando l’aneddottica, è del resto una delle conquiste più interessanti della saggistica del nostro tempo. Esemplare è il commento a Ragazza spoglia di Freud, che può sembrare un’anatomia dell’intimità, ma è forse più giusto vedere come un dialogo emotivo: con le parole di David Dawson, “lei è tanto vulnerabile da spezzare il cuore”. Della Scuola di Londra Gayford ama sicuramente quest’aspetto poetico, che, come dice più volte, è la poesia della realtà anziché in antitesi alla realtà. “Ama la vita!” (forse sottendendo: “non l’arte”) è il motto di Hockney che Gayford fa suo.

Il grande pregio del libro sul piano storico-critico s’incontra tuttavia nella disponibilità a riconoscere senza difficoltà che la forza dell’esperienza londinese nel trentennio 1940-1970 sta nell’apertura ad altre tradizioni, culture e civiltà: il dialogo costante instaurato con la pittura francese prima e americana poi fa di Londra un centro non propulsore, ma di convergenza, che è probabilmente la grande forza della città ancora oggi. Il capitolo sui “legami americani” è decisivo, ma non mancano i riferimenti all’importanza dei grandi maestri classici, da Piero della Francesca a Rubens, da Tiziano a Rembrandt, per pittori che potevano contemplare ogni giorno nei grandi musei della loro città. In tempi di Brexit, la capacità di individuare la chiave di una ricchezza inglese nella disponibilità ad accogliere, confrontare e rielaborare è certamente di buon auspicio per politiche meno rivolte alla riproduzione dilettantesca del proprio e più aperte verso sfide creative.