Alchimia / La materia immaginata: terra

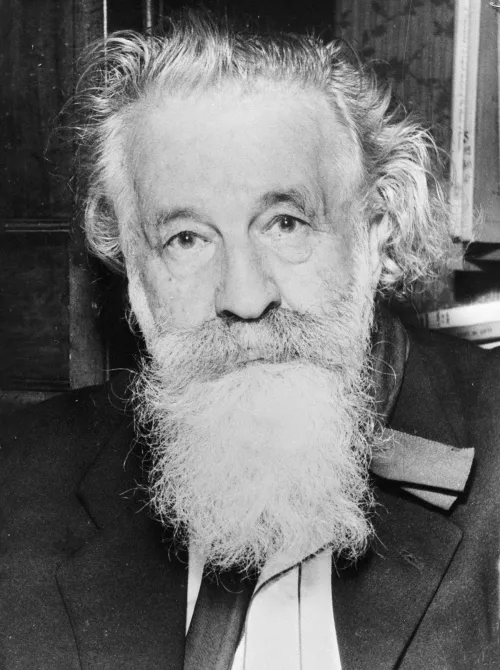

“In principio è la rêverie”, scrive Gaston Bachelard (1884-1962) ne L’aria e i sogni (1943). Se volessimo tradurre il termine francese, dove si conserva il richiamo al sogno (rêve), potremmo ricorrere a “fantasticheria sognante”, l’abbandonarsi del nostro animo alle seduzioni dalle immagini. L’ammissione di Bachelard è l’esito di un percorso filosofico che dall’iniziale rifiuto dell’universo dell’immaginario sfocia nel riconoscimento della rêverie come dimensione originaria dell’essere dell’uomo al mondo. Da storico delle scienze ed epistemologo, Bachelard aveva condannato nell’immaginazione la facoltà che mantiene l’uomo immerso nella natura, legato alle pulsioni dell’inconscio in cui si manifesta il caos emozionale. Le immagini e le metafore a cui fa costante ricorso la pre-scienza rappresentano nella psiche tendenze istintive che sorgono dall’interiorità corporea.

Sono dunque espressioni delle forze biologiche; il ricercatore che si affida ai dati immediati dei sensi proietta sulle cose germi onirici, le incrosta con le passioni che agitano il suo animo. L’immaginazione semina nuclei d’inconscio nella percezione degli oggetti; procede per analogia, accosta per somiglianza due dati, ne razionalizza uno con l’immagine di un altro (ad esempio, l’immagine della polvere nel costituirsi dell’atomismo), ma scambia la metafora per una corrispondenza oggettiva. Ecco perché tutte le immagini sono ingannevoli; costituiscono “ostacoli epistemologici” che vanno eliminati nel progredire delle scienze, col ricorso a quella che la Formazione dello spirito scientifico (1938) definisce una “psicoanalisi della conoscenza oggettiva”, una sorta di crociata iconoclasta per sgombrare dalla razionalità le immagini seduttive che vi si sono insinuate.

Esemplare in tal senso è il caso dell’alchimia. Nella pre-chimica che sopravvive fino al Settecento, le operazioni sulla materia, mosse dal fine ultimo di trasformare metalli vili in oro, sono simboli del processo d’iniziazione spirituale, in cui la materia è chiamata a purificarsi insieme all’anima stessa del ricercatore. Nei vaghi concetti del sogno alchemico, ogni fenomeno viene tradotto in termini viventi, la biologia del corpo diventa referente per spiegare la realtà fisica dell’inerte. “La parola vita è una parola magica”, scrive Bachelard: è una parola valorizzata, non descrive né spiega, enuncia e formula valori e credenze. Le reazioni fra le sostanze chimiche sono interpretate nella forma di relazioni sessuali, nei termini delle “affinità elettive” che Goethe ricorderà nel suo romanzo; il ricercatore è un voyeur che vuole “svelare” la natura intima dei corpi, vuole “penetrare” quanto si nasconde nel profondo, vuole accoppiare il principio maschile e quello femminile. In un universo governato da processi organici – digestione e nutrizione, concepimento e generazione –, le pietre preziose attendono nelle viscere della Terra di compiere le loro metamorfosi.

Se nella Formazione dello spirito scientifico la ragione presume di ricondurre alla propria luce l’oscurità dell’immaginazione, in quello stesso anno 1938, Bachelard dà alle stampe la Psicanalisi del fuoco. È il testo con cui l’immaginazione inizia la conquista di una dimensione autonoma, diviene una contro-luce, opposta ma complementare rispetto alla ragione. L’uomo completo abita il giorno e la notte, vive la realtà della scienza ed anche l’irrealtà del sogno – o meglio, si tratta in entrambi i casi di surrealtà, cioè di costruzioni del soggetto. Non possiamo limitarci a pensare il mondo, abbiamo anche bisogno di sognarlo e cantarlo; e nei suoi ultimi libri, Bachelard ritiene che la coscienza umana acceda ad un cosmo puro e felice nella rêverie più che nei concetti. Pur rimanendo un pensatore della separazione fra le due culture – la scienza è anti-immaginazione e la rêverie resta estranea ad ogni dimensione concettuale –, Bachelard finirà per riconoscere che l’adesione poetica al mondo precede la conoscenza ragionale degli oggetti. “Il mondo è bello prima di essere vero”, è sognato prima ancora di essere percepito: all’inizio la rêverie, cioè la meraviglia, quella che anche lo scienziato contemporaneo, chiuso il laboratorio del lavoro diurno, prova contemplando il vagare delle nubi o, tornato a casa, il guizzare della fiamma nel camino, materie che diventano supporto dei suoi sogni.

Ed il primo oggetto della coscienza che immagina è appunto la materia perché è in essa che prendono corpo le tonalità affettive. La materia non è solo lo stimolo per immaginare, in essa il soggetto s’identifica, con essa si compenetra; le forme, anche quando si mostrano nella loro bellezza, non suscitano risonanza (retentissement) nell’animo perché non consentono all’immaginazione di scendere nel profondo, la tengono ferma al gioco delle superfici. L’indagine di Bachelard si rivolge così all’immaginazione materiale: alla psicoanalisi del fuoco, seguiranno i libri dedicati all’acqua, all’aria e alla terra, i quattro elementi della tradizione presocratica, le radici (rizomata) da cui, secondo Empedocle di Agrigento (V secolo a.C.), derivano per combinazione tutti gli enti naturali. Nella dottrina presocratica, gli elementi permangono identici a se stessi ma, aggregandosi fra loro secondo proporzioni diverse, producono la pressoché infinita varietà degli enti naturali. Nel ciclo cosmico che periodicamente si rinnova, al dominio della forza dell’Amicizia, che porta le cose a raccogliersi nell’unità dello Sfero, succede il periodo in cui predomina la Contesa e tutto si disgrega. Su queste basi è stato interpretato il mondo fisico fino all’avvento della scienza moderna; i quattro elementi, ripresi dalla cosmologia di Aristotele e fatti propri dal pensiero cristiano, unendosi alla dottrina delle quattro qualità – secco, umido, freddo, caldo –, formeranno la base di riferimento per la comprensione di tutti i fenomeni naturali, fino all’avvento nel Settecento della chimica e alla formulazione, nel 1869, della Tavola periodica degli elementi con cui lo scienziato russo Mendeleev classifica le sostanze in base al loro peso atomico progressivo.

Ma l’immaginazione continua a fantasticare su quanto la scienza moderna ha abbandonato: i suoi temi – lezione che Bachelard riprende da Jung – restano invariati nei secoli perché attengono al fondo della natura umana, come suggerisce anche lo studio antropologico degli invarianti mitico-religiosi. A differenza delle idee scientifiche che rettificano gli errori del proprio passato, le immagini restano vive e vivificate di continuo nelle opere dei poeti, nelle pagine degli scrittori, sulle tele dei pittori come nelle forme degli scultori.

Fra i quattro elementi, la terra è stata riconosciuta per prima come una realtà non semplice e unitaria; molteplici sono gli aspetti in cui si presenta, sabbia dispersa e fango umido, pietra e metallo, molteplici le forme in cui si racchiude, caverne, grotte, montagne. Nella voce “Terra” dell’Encyclopédie, d’Holbach comincia a distinguere la pluralità delle terre a seconda di come reagiscono all’azione del fuoco (si vitrificano, s’infiammano o entrano in fusione), ma l’elemento terra conserva un carattere precipuo, quello di essere base dei corpi solidi e loro principio di coerenza. Non solo i metalli, ma anche animali e vegetali contengono parti terrose, ed infatti è un residuo terroso, la cenere, quel che rimane quando vengono sottoposti al fuoco. Anche una goccia d’acqua evaporata lascia un residuo solido, argomenta d’Holbach, e l’aria è piena di polvere, come sapevano gli atomisti antichi alle prese con l’agitarsi browniano di particelle in un raggio solare. E dunque la terra è base anche degli altri elementi, di essa meno pesanti: sua qualità essenziale è la solidità, la consistenza, dei quattro elementi rappresenta la stabilità, la resistenza.

Qui Bachelard si trova nel suo elemento, e lo conferma il fatto che ad esso dedica due libri, La terre et les Rêveries de la volonté nel 1947 e La Terre et les Rêveries du repos l’anno successivo. I due libri corrispondono ai momenti polari con cui la psiche reagisce alle sollecitazioni della materia, l’estroversione e l’introversione: da un lato, l’immaginazione attiva che ci invita ad agire sulla materia, soprattutto per intervento delle mani nel lavoro, dall’altro, l’immaginazione intimista, che valorizza la dimensione accogliente, il desiderio di rifugio. Due poli che corrispondono al dualismo del lavoro e del riposo, del giorno e della notte, della volontà di potenza e del bisogno di protezione, dell’ostilità e dell’intimità materna. Quando la natura appare aggressiva nei nostri confronti, la nostra immaginazione attivista tende a replicare aggredendo a sua volta le cose. La volontà si definisce proprio come un volere attaccare che sorge dal timore di essere attaccati: rêveries della volontà sono appunto le visioni energiche in cui ci si immagina alle prese con la materia, allo scopo di brutalizzarla o di modellarla. Così, scrive Bachelard, “la terra, a differenza degli altri tre elementi, ha come primo carattere una resistenza”, che si manifesta sia nella materia dura che nella “ipocrita ostilità” della materia molle. L’immaginazione della resistenza della materia, che coordina le nostre azioni sulle cose, si rivela in particolare nel lavoro; proprio perché il mondo ci resiste, possiamo divenire coscienti della nostra potenza dinamica, uscire dall’inerzia del vivere e diventare degli esseri risvegliati, ricchi di energia.

È un tema su cui Bachelard torna a riflettere nel suo testo di filosofia della chimica, Il materialismo razionale (1953): la prima istanza che il chimico rintraccia nella materia è la resistenza, nozione estranea alla contemplazione filosofica, al predominio dell’istanza visiva del pensiero. Nel lavoro, del fabbro come del minatore, si esperisce la materia come campo di ostacoli: all’ostilità della materia l’uomo che lavora apprende a rispondere con la propria coscienza ostinata. Si tratta di una lezione che il chimico più noto della nostra letteratura ben conosce; nel Sistema periodico (1975), Primo Levi, neolaureato assunto clandestinamente (in quanto ebreo) nel 1941 in una miniera di amianto sopra Lanzo, racconta di come avesse il compito di estrarre Nichel da materiale di scarto. Per le difficoltà disperanti dell’impresa, “nei momenti di stanchezza, percepivo la roccia che mi circondava, il serpentino verde delle Prealpi, in tutta la sua durezza siderale, nemica, estranea”; a differenza degli alberi della valle, in cui scorre la vita, che si modificano al mutare delle stagioni, la pietra, spenta, priva di energia, appare “pura passività ostile”, una fortezza massiccia da assediare, da “smantellare bastione dopo bastione”, secondo la metaforica tradizionale della conoscenza come caccia. La lotta che nel corso del lavoro si intraprende contro l’ostilità e la durezza della materia, da cui sorge la soddisfazione del mettersi alla prova, superando gli ostacoli, è allora per Levi l’espressione eminente del mestiere di vivere: anch’esso implica una lotta contro l’ostinata resistenza del mondo, una lotta in cui si diventa fabbri anche di se stessi.

Il lavoro sulla materia è un potente catalizzatore d’immaginazione. Il diretto contatto della mano “dà vita alle qualità dormienti nelle cose”; così, la materia immaginata non è mai inerte, è sempre animata, dotata di vita. La volontà dell’uomo non accetta di sottomettersi all’essere delle cose, ha bisogno di illudersi di essere onnipotente; nel lavoro, l’uomo si pone al centro dell’universo, prova le soddisfazioni di un demiurgo che crea gli enti sotto le sue mani: “Il demiurgo del vulcanismo e il demiurgo del nettunismo – la terra fiammeggiante o la terra inzuppata – offrono i loro eccessi contrari all’immaginazione che lavora il duro e a quella che lavora il molle. Il fabbro e il ceramista comandano due mondi differenti. Grazie alla materia stessa del loro lavoro, nell’impresa delle loro forze, essi hanno delle visioni d’universo, le visioni contemporanee di una Creazione. Il lavoro è – al fondo stesso delle sostanze – una Genesi.

Esso ricrea immaginativamente, in virtù delle immagini che lo animano, la materia stessa che si oppone ai suoi sforzi” (Bachelard). Ma poiché la mano che affronta nuda la pietra si scontra con una resistenza intollerabile, la volontà incisiva di penetrazione nella materia cerca conforto nella mediazione degli strumenti: basta mettere uno strumento in mano ad un bambino per rendersi conto di come un oggetto duro sia l’occasione di una rivalità, di una lotta con le cose. Lo strumento risveglia il bisogno di agire contro, è “un complemento di distruzione, un coefficiente di aggressione contro la materia”; solo dopo interviene il momento piacevole, quando la materia è ormai domata e dominata.

Quanto più la materia è solida tanto più si richiede una percussione che unisca la forza all’abilità ed in cui il lavoro delle due mani svolga funzioni diverse: è allora che la materia diventa educatrice della volontà umana, secondo una maturità psicologica proporzionale alla scala crescente di durezza delle materie lavorate. Il bambino comincia facendo dei buchi con le dita nella sabbia, poi si educa lavorando il legno ed infine giunge alla virilità reagendo alla provocazione della materia, alla testardaggine della pietra o alla fierezza del marmo. La durezza delle cose dice già la loro ostilità; ma, oltre alla mano che, incontrando un ostacolo solido, reagisce alla minaccia contrattaccando, è anche l’occhio a percepire una minaccia a distanza quando osserva una roccia. Ritroviamo qui l’ambivalenza di amore e odio tipica delle immagini primitive: nella sua stessa immobilità, la pietra dà un’impressione attiva di resistenza, il mistero stesso della potenza della terra che mostra la sua forza e ci sfida a sentirci più forti, a superare la nostra debolezza. La pietra fa pesare sulle nostre spalle la minaccia dello schiacciamento; ma lo slancio verticale delle montagne fornisce già una determinazione a farsi portatori di pesi, come Atlante immaginiamo di sostenere il mondo.

La roccia lancia una sfida al coraggio umano, nella sua contemplazione leggiamo un destino di annientamento, la pesantezza della roccia ne fa la pietra tombale naturale; alla sfida è quindi associata la paura perché l’impassibilità della roccia è già di per sé una minaccia. La vera materia della Sfinge non può essere che la roccia, ed è per questo che ci inquieta; un paesaggio custodito da mostri di pietra produce desolazione ed induce un’enigmatica tristezza. È l’ostilità che si esprime nelle rocce dantesche o in tante leggende, ma la roccia è anche una scuola di moralità. Primo Levi confessa che senza la preparazione data dalle arrampicate in montagna, dalla condivisione che si crea nella cordata, avrebbe vissuto la guerra partigiana e la deportazione meno bene: “Abbiamo proprio imparato là, credo, alcune delle virtù fondamentali che sono quelle del sopportare, del resistere, del non perdere la fiducia, del prepararsi al pericolo e all’imprevisto”. È il tema al centro di un racconto del 1961, La carne dell’orso (che, con ampie modifiche, diverrà poi il capitolo “Ferro” de Il sistema periodico), dove Levi traspone la scuola di vita dal mare alla montagna, riprendendo il passo di Giovinezza in cui Joseph Conrad ricorda che “il mare non fa mai doni, se non duri colpi e, qualche volta, un’occasione di sentirsi forti”.

L’importante nella vita è “non già di essere forti, ma di sentirsi forti, di essersi misurati almeno una volta, di essersi trovati almeno una volta nella condizione umana più antica, soli davanti alla pietra cieca e sorda, senza altri aiuti che le proprie mani e la propria testa …”. La capacità d’insegnamento morale della roccia, la sua scuola del coraggio, Bachelard la scorge in particolare nell’immagine della lotta tra il mare e lo scoglio. Nel Valéry del Cimitero marino è l’onda che si frange sugli scogli ad invitare l’uomo all’azione, anche se effimera; in Bachelard invece, il rêveur si identifica con la roccia invincibile: dinnanzi al mare immenso, la roccia è l’essere virile che insegna la fermezza e la perseveranza.

Se possiamo immaginare Sisifo felice, come chiedeva Albert Camus, è perché ha appreso che la dignità dell’uomo è nella tenacia della rivolta contro la condizione assurda dell’esistenza, nella perseveranza di uno sforzo ritenuto sterile. Nell’anno in cui Camus componeva Il mito di Sisifo, sull’altra sponda dell’Atlantico, Roger Caillois dedicava alla figura del mito La roccia di Sisifo: nell’epigrafe ricordava che “non esistono lavori inutili. Sisifo si faceva i muscoli”. Sisifo è cosciente del proprio tragico destino, sa che la pietra trasportata sulla cima del monte tornerà a ricadere a valle; è questo a renderlo superiore alla sorte che lo condanna, a renderlo più forte del suo macigno. È perché trasporta una roccia che Sisifo apprende l’ostinazione; non si abbandona alla tristezza, che sarebbe la vittoria della pietra, anzi la pietra stessa, rileva Camus. Vive con gioia la sorte che gli è destinata, quella di sollevare i macigni: “anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo”.