Pierre Pachet / Autobiografia di mio padre

“Credo di dovervi una spiegazione – io, Pierre Pachet – sul testo insolito che state per leggere e per il quale ho impugnato la penna”.

Inizia così Autobiografia di mio padre, il potentissimo testo letterario di Pierre Pachet uscito in Francia nel 1987 e pubblicato solo quest’anno per la prima volta in Italia da L’orma editore, con la traduzione di Marco Lapenna e una bella postfazione di Lisa Ginzburg.

La spiegazione di Pachet occupa sei pagine e rappresenta una sorta di preambolo al romanzo vero e proprio. A parlare è l’autore in persona, ma anche l’impostore. Poiché, ecco, Autobiografia di mio padre di questo tratta: di un’impostura. A buon bisogno qualsiasi creazione letteraria può essere considerata tale, ma in questo caso una simile dichiarazione preventiva pone il lettore in una ben strana condizione: il patto di sospensione dell’incredulità viene minato alle basi dall’ammissione di una delle due parti in causa, la principale, quella di chi narra.

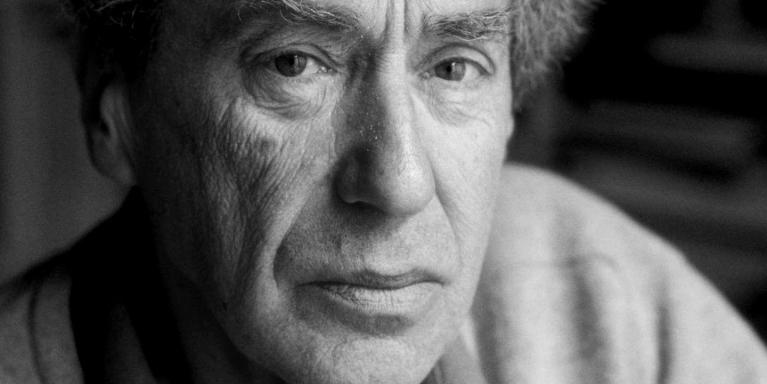

Nel nostro caso l’impostore Pierre Pachet è scomparso il 21 giugno del 2016. È stato quel che si dice un intellettuale appartato. Dalla metà degli anni Settanta in poi ha scritto saggi di critica letteraria, racconti di viaggio, articoli e opere di narrativa. Ha sempre posto l’individuo al centro dei suoi lavori, un individuo colto negli eventi minimi della propria vita e nella sofferenza quotidiana, sia quella provocata dalla malattia che quella indotta dalla politica dei regimi autoritari. Una produzione che resta in ogni caso difficilmente classificabile e che sfugge a qualsiasi etichetta di genere.

Com’è nel caso di questa autobiografia, scritta non dal protagonista, l’errante Simkha Opatchevsky, colui che ha vissuto, ma da suo figlio. A rigore quindi una biografia risolta in prima persona. Qualcosa che non vuol essere un artificioso gioco letterario, ma piuttosto esattamente la cosa dichiarata nel titolo: l’autobiografia di un altro, un memoriale per procura. Un bel paradosso letterario insomma, un inaudito caso di scrittura che si produce per appropriazione. Poiché a Pachet non interessa tanto ricostruire i fatti della vita del padre, quanto restituirne la voce.

E voce in effetti è la parola su cui bisogna concentrare l’attenzione. “La morte di mio padre non ne aveva soffocato la voce; ma non intendo con questo che l’avesse preservata tale e quale nella mia, e nelle mie orecchie”, scrive Pachet. “La sua voce, ora, aveva una missione esorbitante: raccontarsi in tutta la propria ampiezza, rigenerarsi in assoluta solitudine, assumersi intera la responsabilità della propria esistenza”.

L’operazione nasconde un intento molto più temerario di quello che comunemente si cela in un qualsiasi romanzo di ispirazione biografica. Non si tratta neppure di calarsi nelle pieghe del classico memoir famigliare in cui l’autore fa i conti con la figura del proprio genitore opponendo se stesso come termine di confronto o come specchio delle emozioni. Perché qui uno dei due termini scompare interamente: il figlio che racconta viene assorbito nella voce del padre. E quindi viene meno anche uno dei cardini della scrittura autobiografica, che non è tanto il racconto dell’io, quanto la cronaca dell’esperienza che l’io fa in rapporto ai fatti narrati.

La scrittura autobiografica è un’impressione, laddove la scrittura di Pachet è espressione. D’altronde la differenza ce la spiegano i significati stessi dei due termini. L’impressione è l’azione di premere un corpo su un materiale in modo da lasciare la propria traccia; l’espressione invece è la prima forma dell’attività teoretica dell’uomo. Pachet non cerca di imprimere la propria traccia di autore nel racconto della vita del padre (tant’è che il personaggio di se stesso, ossia il figlio dell’uomo che racconta, non compare quasi mai nel libro, se non di sfuggita), vuole bensì liberare il padre dalla sua condizione di essere umano non più in grado di esprimersi.

Se da lettori ci siamo imbattuti innumerevoli volte in opere che tentavano di riesumare un tempo fatalmente perduto, mai come in questo caso gli strumenti letterari sono stati spinti tanto in profondità nella carne del trapassato, fino a sobillarne il risveglio, fino a infondere una nuova scintilla vitale.

Di fronte a un’ambizione di questo genere, la storia narrata diventa quasi secondaria. E in effetti lo è. La vicenda dell’esule ebreo Simkha Opatchevsky e del suo viaggio dal morente Impero russo alla Francia, attraverso le due guerre mondiali, la persecuzione, il lavoro di medico e infine la malattia che ne conclude l’esistenza, rappresentano nient’altro che i fatti, ossia la materia prima della narrazione. Non vi è un imperativo morale a muovere il racconto, né l’urgenza del testimone. Se vogliamo, la sua avventura umana non ha neppure nulla di eccezionale. È la classica vita di un uomo del Novecento alle prese con le enormità della Storia. Simkha osserva, descrive, riferisce con dovizia di particolari, senza mai tentare l’effetto o la spiegazione, ma con la pazienza del mosaicista che cerca di ricostruire una visione d’insieme maneggiando i tasselli più minuti che la compongono. Un cesellatore dell’esistenza che delinea semplicemente un essere umano nel mondo, un corpo e una psiche immersi nel flusso della vita, degli eventi, delle sensazioni, e che sembra voler rispondere a una domanda incessante e primordiale: cos’è in definitiva un uomo?

La risposta, com’è logico che sia, non arriva mai. Però, più o meno a metà del libro, ci si imbatte in un passaggio di questo tipo che per un istante la sfiora: “Quando rileggo le pagine scritte fin qui – pagine che mi hanno preso diversi mesi – mi sorprende con quale rapidità la vita scorra sulla carta senza quasi lasciare traccia. Adesso mi vorrei fermare, rallentare questo flusso che accelera, come vorrei rallentare il corso delle mie giornate attuali. Questo libro mi fa invecchiare. Non solo perché scrivere stanca, ma perché mi costringe a proiettare sugli anni trascorsi la tristezza che il destino mi ha riservato per il presente”.

Ma pur nella verità di pagine così intense, ciò che sempre risuona è il meccanismo di finzione che permette a Pachet di parlare per conto del padre. Sembra quasi di avvertire lo stridore di una voce automatizzata, di cogliere in essa le varie gradazioni dell’impostura. A un livello puramente estetico, questa contraddizione interna al romanzo è ciò che lo rende in definitiva così toccante.

Come lo è del resto tutta la parte finale del libro in cui viene descritto il progressivo distacco delle facoltà mentali del protagonista dalla realtà. Qui Pachet compie un vero e proprio miracolo narrativo, simile per riuscita a quanto realizzato da Faulkner ne L’urlo e il furore (ricordate il personaggio di Benjy, il ragazzo affetto da una grave malattia cognitiva che raccontava i fatti in prima persona con una sintassi paratattica che distorceva le normali coordinate spazio-temporali?). Simkha confessa: “Il mondo continua il suo corso in una pienezza di cui non faccio più parte”.

Con Autobiografia di mio padre, Pachet esaurisce così il mandato ultimo della letteratura, che deve essere sempre quello di dare forma e ampiezza a ciò che c’è di più arcano e inaccessibile nell’esperienza umana, di pronunciare ciò che, per sua stessa natura, è indicibile.