Brasile / I (non tanto) tristi tropici di Pierre Restany

Rimontando il Rio Negro

Giovedì 3 agosto 1978, lungo il fiume Rio Negro, sul battello a motore Robeson-Reis, il critico francese Pierre Restany prende appunti su un taccuino. In costume, camicia aperta e cappello per ripararsi dal sole e dagli insetti, scrive fino alle 11 circa del mattino. Un luogo inusuale per un cittadino come lui, che fa la spola tra due spazi urbani quali Parigi e Milano e, prima di visitare il Brasile, non sapeva camminare a piedi nudi sulla sabbia. Un’esperienza inaspettata per un critico che difende una generazione di artisti segnata dalla civiltà industriale, dall’umanesimo tecnologico, dall’estetica neo-dada.

A coinvolgere Restany in questa traversata nell’estremo nord del Paese a partire dal porto coloniale di Manaus, sono due artisti, entrambi non brasiliani: Sepp Baendereck nato in Jugoslavia e Frans Krajcberg, nato in Polonia. I due, che hanno già esplorato assieme l’Amazzonia nel 1976, partono con l’idea di realizzare un film sulla biodiversità della regione.

Restany non è nuovo al Brasile: nell’agosto 1961 il critico d’arte marxista Mário Pedrosa, tra i membri fondatori dell’AICA di Parigi nel 1949, lo aveva invitato a far parte della giuria della Biennale di São Paulo. Vi torna a diverse riprese, diventando familiare col movimento Tropicalia (Hélio Oiticica, Caetano Veloso, Gilberto Gil), col neo-concretismo a partire da Lygia Clark, con artisti costretti a emigrare a causa della dittatura militare.

Forse va in Brasile già nel 1959 per visitare la mostra di Frans Krajcberg (scomparso nel 2014) che considerava il Brasile, più che un nuovo paese, una seconda esistenza. Arruolato nell’esercito polacco, vivere sotto le bombe diventa per lui così naturale che, finita la guerra, si sente perso, senza un ruolo nel mondo. Appreso che, nel frattempo, la sua famiglia è stata sterminata, abbandona per sempre il suo paese. Ospitato da Chagall a Parigi, parte presto per il Brasile, la cui natura ha un effetto immediato sulla sua tavolozza, che comincia a schiarirsi. I suoi dipinti su foglie e fiori della foresta amazzonica sono esposti alla Biennale di São Paulo nel 1957. Passa presto a sculture-assemblage di tronchi, rami secchi, radici e liane cadute al suolo, utilizzando spesso alberi carbonizzati dagli incendi dolosi in Amazzonia.

Per Krajcberg questi tronchi simili a corpi disseccati evocano un doppio trauma: quello personale e irreparabile della sua famiglia sterminata nei campi di concentramento (è lui a ricordarlo nel documentario Portrait d’une révolte di Maurice Dubroca); quello collettivo di un’Amazzonia disboscata e sventrata dalla strada – mai terminata – detta Transamazzonica, da incendi boschivi, dalla moltiplicazione incontrollata del debbio che impoverisce il suolo e così via. Un turbamento profondo dell’ecosistema forestale e uno sfruttamento delle risorse naturali dettati dall’espansione economica. Non è un caso che Krajcberg fosse legato al militante ambientalista Chico Mendes, ucciso nel 1988. Il mandante dell’omicidio, il proprietario terriero Darly Alves da Silva, se l’è cavata con poco più di un anno di prigione.

Tornato a Parigi, Krajcberg frequenta Giacometti, César, Delaunay, Braque, Léger, il démi-monde che bazzica La Coupole finché, nel 1958, incontra Restany e la sua cerchia di artisti. La sua vita, tuttavia, è altrove: in Brasile costruisce una capanna in legno su un albero, sospesa a dieci metri d’altezza, dove vive e riceve ospiti. Fa così suo il mito del Walden di Henry David Thoreau, leggero sopra i disastri della storia europea.

Disciplina della percezione

Rimontando le acque del Rio Negro in direzione del Venezuela e della Colombia, Baendereck, Krajcberg e Restany trascorrono il tempo a disegnare, scrivere, discutere, mangiare. Come mostra un filmato, Cronaca di un viaggio al Naturalismo Integrale (1978), sbarcano per visitare i villaggi degli Indios che coltivano la manioca e vivono in un mondo il cui isolamento è messo a rischio dai politici locali. Questi tentano con tutti i mezzi di trasferirli altrove, regalando persino prodotti della società di consumo di bassa qualità – ovvero nient’altro che quella paccottiglia che ispirava gli artisti del Nouveau Réalisme di Restany.

Durante la navigazione, dal 14 luglio al 15 agosto, Restany tiene un diario di bordo, pubblicato pochi anni fa (Journal du Rio Negro. Vers le naturalisme intégral, Wildproject 2013). Finché a metà traversata, immerso nelle giungla amazzonica, redige il Manifeste du Rio Negro pour le naturalisme intégral. È un caso unico, credo, di manifesto artistico nato in simili condizioni, agli antipodi, per citare un esempio caro a Restany, dell’Hotel Chelsea di Yves Klein. Il pensiero critico esce dal suo cantuccio accademico e museale per raccogliere una nuova sfida ed esporsi all’ignoto.

“L’Amazzonia è oggi l’ultimo serbatoio del nostro pianeta, rifugio della natura integrale” recita l’incipit. Quale arte è adatta a un ambiente simile? La risposta sta in “un naturalismo di tipo essenzialista e fondamentale, che si oppone al realismo e alla continuità della tradizione realista”, che è sempre una metafora del potere politico o religioso. “Il naturalismo non è metaforico”, non è allegorico ma allergico a ogni forma di potere: “Non traduce nessuna volontà di potenza ma un altro stato della sensibilità, un’apertura maggiore della coscienza”, perché la natura “ci supera nella percezione della sua stessa durata”.

Restany è attento soprattutto al piano fenomenico, a quella che chiama “disciplina della percezione” che permetterà di ricostituire l’arte, il mondo e la coscienza. Attraverso il naturalismo integrale – “espressione della coscienza planetaria” – l’arte tornerà a interrogarsi criticamente su ciò che la costituisce (un ritorno al modernismo?) e sulla sua funzione sociale. Al di là della civiltà industriale – dove l’atomo ha sostituito la peste –, non resta che preparare il Secondo Rinascimento. L’Amazzonia “deve essere esaltata come un’igiene della percezione e un ossigeno mentale”. In tale ottica il vero nemico del naturalismo è “la polluzione soggettiva”, quella “dei sensi e del cervello”, più nociva di quella “dell’aria e dell’acqua”.

Questo, in sintesi, il messaggio del Manifesto. Rileggendolo oggi, salta agli occhi lo strano miscuglio di intuizioni profetiche e vaghissime proposizioni, come rilevato di recente da Paul Ardenne. Complice la scrittura roboante di Restany, la sua logorrea ampollosa e lambiccata, le iperboli tipiche dei manifesti. La prosa infervorata indebolisce la chiarezza concettuale dei suoi assunti, che suonano come proclami estemporanei.

A Restany piaceva redigere manifesti, che ben si confacevano alla sua personalità, a quell’entusiasmo viscerale per le ultime avanguardie artistiche, alla sua scrittura agile che procedeva per formule efficaci quanto concettualmente fragili. Uno stile lontano sia dal bellelettrisme della letteratura artistica francese, dal pezzo d’arte che costituiva, per gli scrittori, una divagazione più che un’occasione per comprendere dall’interno il fenomeno artistico, sia dalla sufficienza accigliata degli storici dell’arte di professione verso il contemporaneo. Quelli, per intenderci, abituati a comprendere l’arte solo come messa in prospettiva storica, e che prendevano il giudizio della storia come oro colato, criterio ultimo e insindacabile per determinare il valore di un’opera.

La natura contesa

Ora, se il Manifesto non convince appieno, la ragione non sta tanto nell’esposizione quanto, è chiaro, nella nozione stessa di “natura integrale”. Questa si gioca su almeno tre livelli.

Procedo dal particolare al generale, a partire dal Nouveau réalisme difeso da Restany, agli antipodi del naturalismo integrale. Un’inversione di rotta per un critico che non temeva di entrare in contraddizione con le sue convinzioni se si trattava di riconoscere il potenziale innovativo di un fenomeno artistico. Cosa accomuna la corteccia dipinta di un albero (Krajcberg) e la compressione della carrozzeria di una macchina (César)? Con una tensione – e torsione – critica, Restany si sforzerà di tenere assieme estetica ed etica, jouissance e spinta moralizzatrice, sociologia urbana ed ecologia tropicale, Nuovo realismo e Rio Negro, o meglio natura moderna – “la città, la strada, l’officina, la pubblicità concepite come elementi costitutivi di un tutto autonomo” (come si legge in “D’Ars” nell’agosto 1978) – e quel monocromo verde con cui identifica la foresta amazzonica. Non è simile, in fondo, ai monocromi blu dipinti da Yves Klein?

“Oggi viviamo due sensi della natura. Quello ancestrale del fatto planetario, quello moderno dell’esperienza industriale e urbana. Possiamo optare per l’uno o per l’altro, negare uno a favore dell’altro, l’importante è che questi due sensi della natura siano vissuti e assunti nell’integrità della loro struttura ontologica…” In questo passo del Manifesto emerge, tra le righe, lo sforzo di Restany di conciliare il suo stesso percorso critico, di rabberciarlo alla meglio piuttosto che di render conto di uno stato di cose esistenti.

A un secondo livello, la natura integrale introduce nel dibattito francese dell’epoca delle questioni ecologiche allora poco trattate. Ricostruire i rapporti tra arti visive ed ecologia politica – quel momento in cui la natura diventa un soggetto conteso – è oggi uno dei terreni più fecondi nella storia dell’arte contemporanea, a condizione che si sappiano restituire i malintesi, le incomprensioni, i clamorosi incontri mancati. Basti pensare alla Land art, i cui protagonisti erano indifferenti alle preoccupazioni ecologiche, alla difesa della wilderness, di quella natura non antropizzata propria agli Stati Uniti. La stessa, per inciso, che costituiva la materia prima dei loro interventi. In diversi articoli Robert Smithson è sarcastico nei confronti del pensiero ecologico, un atteggiamento sorprendente in un autore la cui finezza di ragionamento e di analisi non ha pari.

A un terzo livello la natura integrale, per quanto farraginosa, risuona con l’arte brasiliana degli anni sessanta e settanta (come ha sottolineato Rosemary O’Neill) e con un altro manifesto, Discurso aos Tupiniquins ou Nambás, che l’amico Pedrosa redige nel 1975 a Parigi, dove si era esiliato da tre anni. Quando, nel 1978, il Museo d’arte moderna di Rio va a fuoco, Pedrosa propone il Museo delle Origini, un complesso espositivo composto da un Museo degli Indios, un Museo del Nero, un Museo delle arti popolari e un Museo d’arte moderna.

Ora, è proprio su questo terzo livello che i nodi vengono al pettine. Il Manifesto viene pubblicato nel novembre 1978 sulla rivista “Domus” con il titolo Le choc amazonien. Il vero choc tuttavia doveva ancora arrivare.

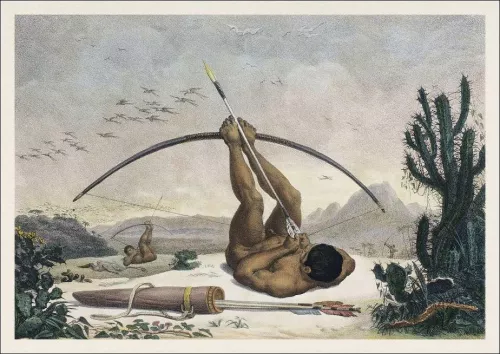

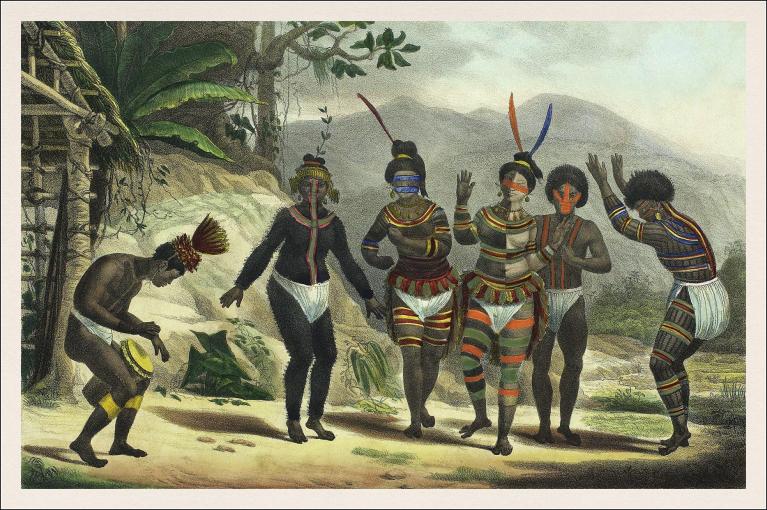

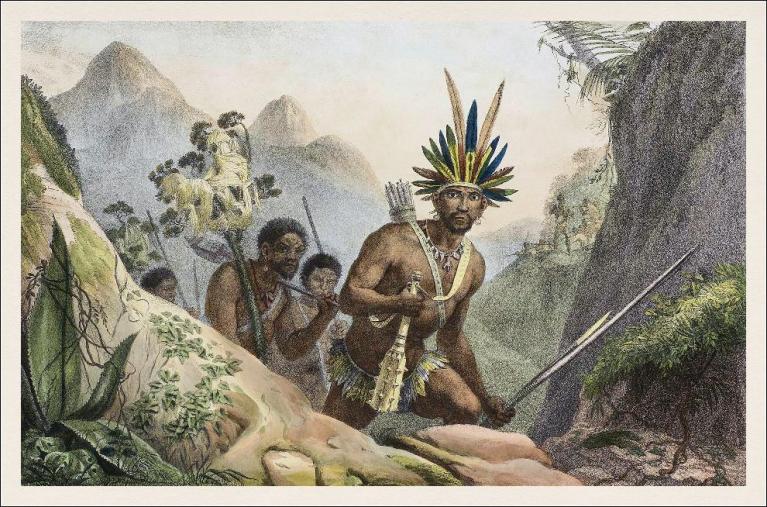

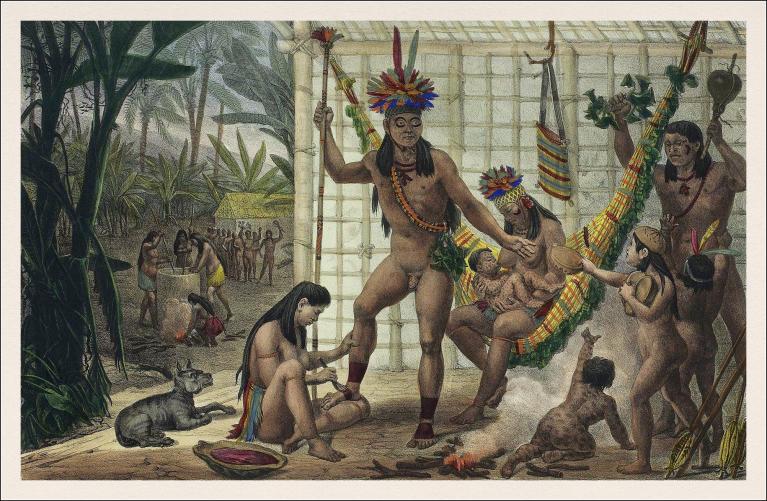

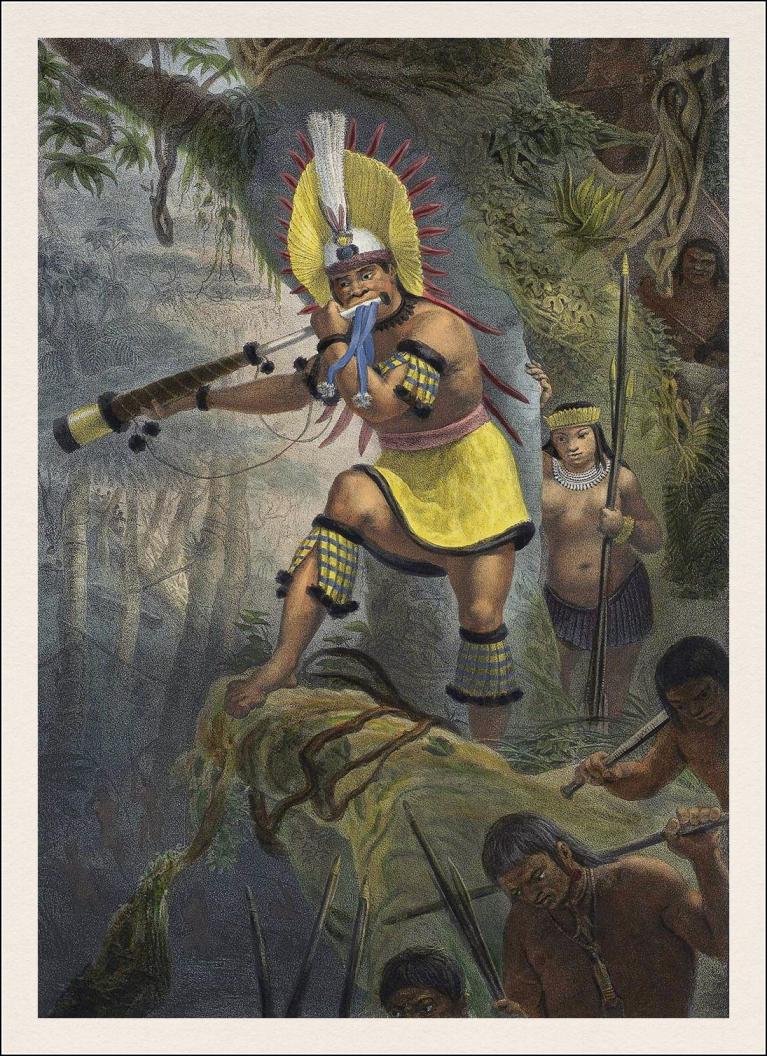

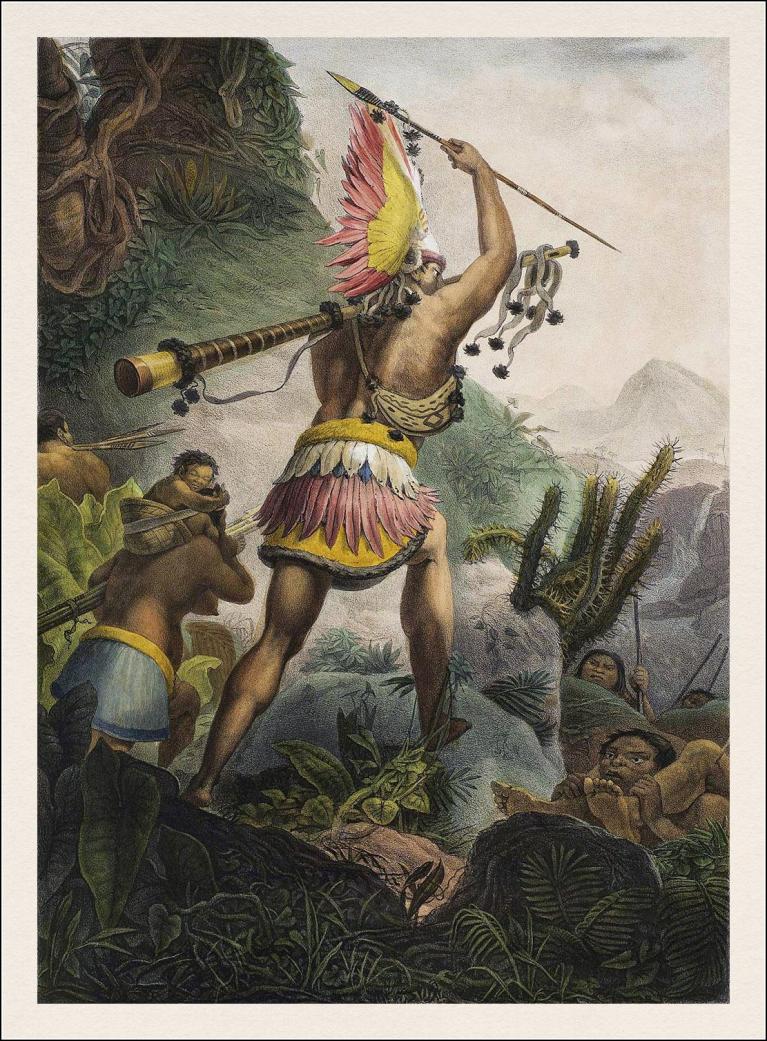

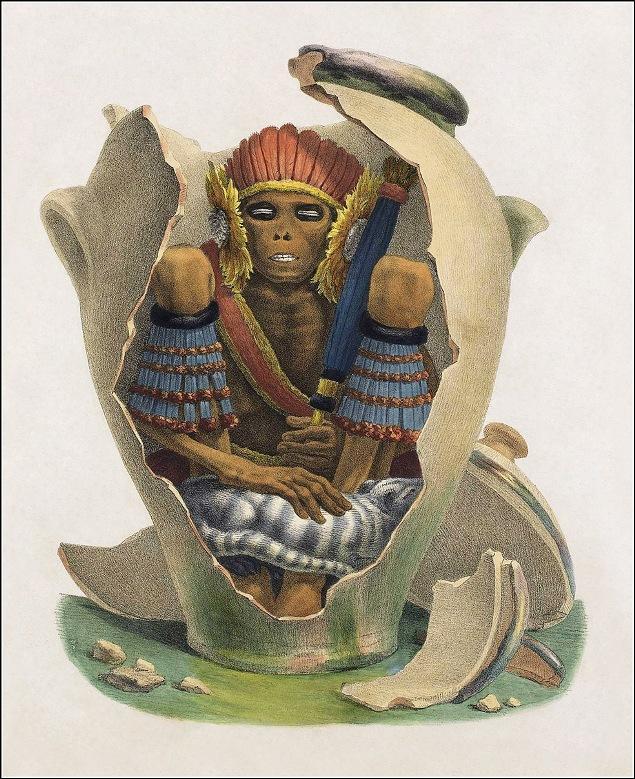

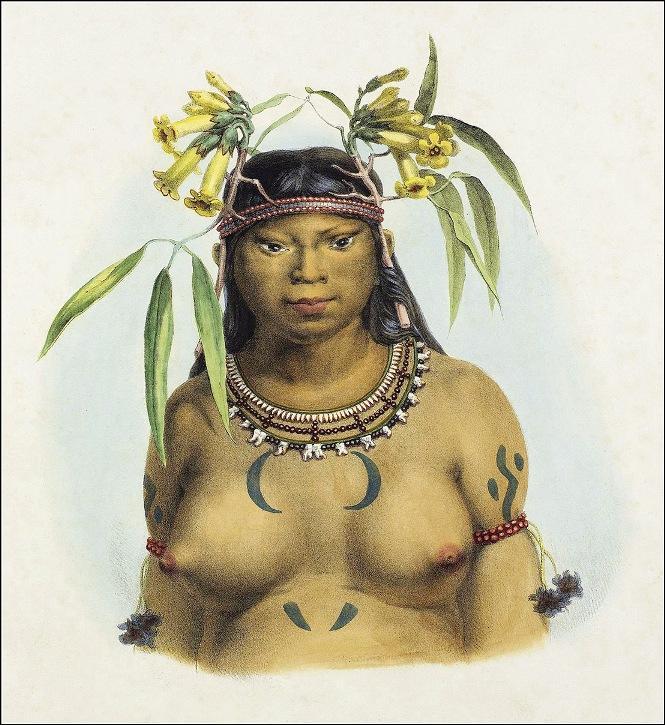

Il 5 febbraio 1979 Restany presenta il Manifesto al Centre Pompidou in occasione delle giornate inter-disciplinari sulla body art e la performance. Per l’occasione, un artista sudamericano paragona il tentativo del critico francese al reportage Voyage pittoresque et historique au Brésil di Jean-Baptiste Debret. Pittore neoclassico, cugino di Jacques-Louis David, dopo la caduta di Napoleone trascorse oltre quindici anni a Rio (1815-1831), con la missione di creare l’Accademia imperiale delle Belle arti. Nei suoi disegni porta uno sguardo da etnologo sulla giovane nazione brasiliana, attento a cogliere scene di vita quotidiana.

La situazione precipita poco dopo, a giugno-luglio 1979, nel corso delle presentazioni brasiliane a Rio, São Paulo, Brasília e Curitiba. Se le critiche mosse a Restany – che in Brasile, non dimentichiamolo, godeva di altissima stima – non sempre centravano il bersaglio, erano sintomi di un disagio profondo.

Cosa non andava giù? La natura intesa come qualcosa di puro e incontaminato dalla politica e dalla società; l’identificazione tra Amazzonia e natura integrale, tipico dell’“imperialismo culturale parigino” come lo stesso Restany riportava in una lettera a Krajcberg; il contesto brasiliano ridotto a curiosità etnografica o a terra di conquista culturale. L’inquinamento dei sensi e della percezione spazio-temporale primeggiava inoltre su quello dell’ambiente; l’Eden perduto dell’Amazzonia sulla risorsa naturale in pericolo (come insisteva il critico Fernando Cerqueira Lemos). Insomma, al di là delle buone intenzioni, nel Manifesto alligna, forse inconsciamente, una sorta di colonialismo romantico o di romanticismo colonialista.

Per tutta risposta, sono redatti due contro-manifesti: uno in occasione della presentazione a Rio de Janeiro, Art in Danger del collettivo APOENA (Art in Danger in Art Group), costituito da europei espatriati a Rio. Questi sono a loro volta criticati da alcuni autoctoni in quanto “gringos”, stranieri non legittimati a parlare a nome del Brasile. In Manifeste de la Rivière Seine di Francisco Bittencourt e Rubem Valentim, invece, la mossa di Restany è paragonata allo sfruttamento intensivo dell’Amazzonia da parte del progetto Jari dell’imprenditore americano Daniel K. Ludwig al fine di produrre pasta di cellulosa. Se il paragone con Debret è criticamente produttivo, quest’ultimo è, a dir il vero, assai ingeneroso.

I tropici di Restany

Colpito da quest’ondata di reazioni, Restany insisterà sulla portata planetaria dell’Amazzonia, non limitata al territorio brasiliano, e il dibattito proseguirà su una rivista da lui fondata, Natura Integrale, che ospita contributi di diversi orizzonti. Nondimeno, quel ruolo privilegiato, quasi profetico, giocato da Restany in Brasile durante gli anni sessanta – e il cui canto del cigno è costituito dalla mostra L’Art en position critique: pratique et théorie alla Maison de France di Rio nel novembre-dicembre 1974 (ricordata da Stéphane Huchet) – era ormai venuto meno. Gli anni settanta rispondevano ad altre parole d’ordine, soprattutto in Brasile, se pensiamo che Pedrosa utilizzerà il termine “postmoderno” sin dal 1966 a proposito di Oiticica.

Bisognerà aspettare il 2014, in occasione della terza biennale di Salvador da Bahia, per vedere il Manifesto del Rio Negro al centro di É tudo Nordeste? al Museo de Arte Moderna (MAM-Ba). Segno di un potenziale inespresso del Manifesto, di un mutamento di sensibilità, di una svista curatoriale?

Ripercorrendo le peripezie dell’operazione di Restany – il viaggio, il diario di bordo, il manifesto, la rivista ma anche le reazioni –, non sfuggiranno le risonanze col dibattito critico contemporaneo. In una prospettiva postcoloniale, penso alla difficoltà di parlare a nome del subalterno, per evocare il celebre saggio di Gayatri Chakravorty Spivak (Can the Subaltern Speak?). Ma penso anche al rapporto natura-cultura.

A Restany mancavano quegli affilati strumenti antropologici grazie ai quali sappiamo che, seguendo Philippe Descola, la società e la cosmologia amerindiane ignorano la natura, ovvero quella struttura, propria alla società occidentale, che distingue, distribuisce e gerarchizza cose e persone. Così come, grazie a Edoardo Viveiros de Castro, sappiamo che la distinzione classica Natura/Cultura implica e rinsalda altri dualismi: “l’universale e il particolare, l’oggettivo e il soggettivo, il fisico e il morale, il fatto e il valore, il dato e il costruito, la necessità e la libertà, l’immanenza e la trascendenza, il corpo e lo spirito, l’animalità e l’umanità, e altre ancora”.

De Castro non afferma che natura e cultura non esistono. Ci incita invece a disfarci della separazione ontologica tra soggettivo e oggettivo, a operare una loro ridistribuzione e de-sostanzializzazione. Riprendendo Tim Ingold, ci invita a guardare da vicino l’idea di natura umana nella quale coesistono, indistinte, l’umanità come specie animale (humankind) e l’Umanità (humanity) come ideale o condizione morale.

Nel 1934, a soli 27 anni, Claude Lévi-Strauss s’imbarcò per il Brasile per studiare la cultura indigena. Tornò con l’idea di scrivere un romanzo ma, dopo aver buttato giù una cinquantina di pagine, lasciò stare appena si accorse che il risultato era una brutta versione di Josef Conrad. Quindici anni più tardi, in soli quattro mesi, scrisse il saggio-romanzo Tristi tropici, meno un resoconto della sua esperienza brasiliana che un viaggio filosofico. “Occorre proprio narrare per esteso tanti particolari insipidi e avvenimenti insignificanti?” annota, pensando alle vetrine delle librerie parigine dove troneggiano resoconti di spedizioni avventurose e album di fotografie sull’Amazzonia, il Tibet o l’Africa. Il gusto per l’esotismo, il turismo di massa della civiltà occidentale e del mondo moderno producono quello sguardo – incluso quello dell’etnologo – che si esercita viaggiando e trasformando il mondo che scopre, alterando e riappropriandosi di ogni esteriorità, di ogni fuori.

Così si spiega il celebre paradosso di Tristi Tropici che si apre con un capitolo su “La fin des voyages”: “Odio i viaggi e gli esploratori, ed ecco che mi accingo a raccontare le mie spedizioni”. Ma così si spiega anche l’errore fatale del Manifesto del Rio Negro: rapito da un panteismo in cui un Io (maiuscolo) abbraccia il Mondo (sempre maiuscolo) fondendosi armonicamente uno nell’altro, Restany non comprese, oltre quarant’anni dopo Lévi-Strauss, quanto i tropici fossero tristi.

Nota

Di Pierre Restany cfr. L’art brésilien dans les sables mouvants, in “Domus”, 544, marzo 1975, pp. 17-24; Le choc amazonien, in “Domus”, 588, novembre 1978, pp. 54-55, e altri articoli bimensili pubblicati su “Domus” tra gennaio e luglio, riuniti in L’Altra faccia dell’arte, Editoriale Domus, Milano 1979, oltre a “D’Ars”, agosto 1978, pp. 94-101.

Journal du Rio Negro. Vers le naturalisme intégral (Wildproject 2013) è stato pubblicato recentemente con una prefazione di Gilles A. Tiberghien.

Il film Cronaca di un viaggio al Naturalismo Integrale (16mm, 1978) è disponibile su qui.

In Le demi-siècle de Pierre Restany, a cura di Richard Leeman, INHA, Les Editions du Cendres, 2009 essenziale è Rosemary O’Neill, Le ‘naturalisme intégral’ de Pierre Restany : la perception disciplinée et la dématérialisation de l’objet, pp. 173-192; cfr. anche Stéphane Huchet, Pierre Restany, quels échos brésiliens ?, pp. 311-324

Su Frans Krajcberg: Maurice Dubroca, Portrait d’une révolte, 2003; Frans Krajcberg : Imagens do Fogo, cat. della mostra Museu de Arte Moderna do Rio de Janiero, 1992 e la sua testimonianza su Restany, Voyage sur le Rio Negro, Amazonie, in Le demi-siècle de Pierre Restany, pp. 193-196. Nel 2013, 35 anni dopo il Manifesto del Rio Negro, Krajcberg ha redatto assieme a Claude Mollard, un nuovo manifesto sul naturalismo integrale.

Cfr. anche Jean-Baptiste Debret, Voyage pittoresque et historique au Brésil ristampato da Actes Sud nel 2014, a cura di Jacques Leenhardt; Paul Ardenne, Un Art écologique. Création plasticienne et anthropocène, Le Bord de l’Eau, 2018.

Eduardo Viveiros De Castro, Perspectivisme et multinaturalisme en Amérique indigène, in “Journal des Anthropologues”, 138-139, 2014, pp. 161-181; in italiano è disponibile il suo Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strutturale, prefazione di Mario Galzigna, postfazione di Roberto Beneduce, Ombre corte 2017.