Cannes. Parte 2 / Nascita della Biopolitica

Quando sabato sera prima della proiezione stampa di Le Redoutable di Michel Hazanavicius è scattato un allarme per un pacco sospetto che ha costretto all’evacuazione tutta la zona antistante alla Sala Debussy, è improvvisamente ritornata a farsi concreta per tutti gli inviati a Cannes la paura per l’eterno problema sicurezza che si ripresenta sistematicamente a ogni edizione recente del Festival.

In realtà si è trattato solo di una borsa dimenticata da qualcuno, che è bastata però a costringere migliaia di persone al fuggi fuggi generale. Perché quest’anno Cannes ha visto una stretta davvero impressionante per quanto riguarda controlli, metal-detector, perquisizioni, check-point che hanno finito per rendere lo spazio lungo la Croisette e fuori dal Palais des Festivals in preda a una vera e propria ansia da militarizzazione. Sabato non erano ancora arrivate le notizie da Manchester e non c’è modo a Cannes di evitare grandi assembramenti fuori dai cinema – che a volte raggiungono migliaia di persone, prima delle proiezioni al Grand Théâtre Lumière o alla Sala Debussy – ma il primo risultato di questo festival “armato” è stato quello di rendere code e tempi di attesa assolutamente insostenibili. Ogni singolo spettatore deve passare sotto a un metal-detector, le borse aperte e controllate più volte, i corpi perquisiti tramite scan elettronici, le identità accertate tramite la corrispondenza alla fotografia sul proprio accredito. Provate a moltiplicare questa procedura per 2300 volte (la capienza del Grand Théâtre Lumière) e capite bene che per riempire e svuotare un cinema 5 o 6 volte al giorno ci vuole uno sforzo organizzativo davvero impressionante, nonché un tempo che a volte raggiunge i 50/60 minuti.

Ormai abbiamo fatto l’abitudine ad avere i nostri corpi perquisiti e scannerizzati, le nostre impronte digitali registrate, le nostre identità continuamente accertate: quella specie di obbrobrio linguistico che chiama “sicurezza” la presenza costante di uomini e donne armati accanto ad ogni assembramento di folla è diventata parte del senso comune. È il mondo al tempo della biopolitica: una specie di ipertrofia igienista che fa sì che il nostro corpo debba passare tramite una computerizzazione e una scannerizzazione diverse volte a ogni ora della giornata.

Come spesso accade a Cannes c’è un riverbero tra ciò che accade dentro e fuori lo schermo, e in un concorso che fino ad adesso è stato inquietantemente sotto tono – per usare un eufemismo – ha spiccato un film che il tema della nascita della biopolitica l’ha messo a tema in un modo sorprendentemente efficace. Si tratta di 120 battements par minute di Robin Campillo, la storia di Act-Up Parigi, un gruppo che organizzava politicamente iniziative sulla sensibilizzazione delle condizioni dei sieropositivi di HIV all’inizio degli anni Novanta. Si tratta di un film “comunitario” e dal grande impatto emotivo, che segue le vicende di un gruppo politico allargato attraverso lo sguardo di diversi personaggi. Campillo – già sceneggiatore di Entre les murs di Laurent Cantet che vinse la Palma d’Oro nel 2008 – riesce nella scommessa di fare un film “corale” seguendo la dialettica interna dei personaggi, il modo attraverso cui prende forma il dibattito e la discussione all’interno del gruppo, ma naturalmente anche la vita di alcuni dei protagonisti, le loro relazioni sentimentali, i problemi di una condizione che era a un tempo politica ed esistenziale.

Raccontare quel tipo di attivismo politico sull’epidemia di HIV nei momenti di più alta diffusione del virus non poteva non affrontare un nodo drammaturgico di grande interesse: l’idea che un gruppo che chiedeva il cambiamento delle politiche sanitarie riguardo l’HIV venisse portato avanti da persone affette da quel virus, a volte anche in modo drammatico. Vi è una sorta di strana dialettica tra l’esperienza esistenziale di essere affetti da una malattia la cui gravità in quegli anni la rendeva una condizione limite, vicina alla morte, e uno slancio utopico di cambiamento. È possibile insomma avere un desiderio di trasformazione e di miglioramento delle condizioni del reale anche quando si è sulla soglia tra la vita e la morte? È possibile “credere” a questo mondo anche se si è prossimi alla morte, come accade a Sean, uno dei protagonisti del film?

120 battements par minute, che è un film pensato per un grande pubblico (e non è difficile prevederne il successo nella prossima stagione) rimane sul bordo di questo problema, e sceglie di non spingersi fino in fondo a indagarne conseguenze e contraddizioni. Si limita ad esempio a vedere come in Act-Up si formassero due tipi di posizioni e di sensibilità diverse, tra chi – più aperto a un possibile una strategia riformista aveva fiducia nel successo anche limitato e parziale di alcune campagne di sensibilizzazione – e chi invece voleva denunciare senza compromessi la cattiva coscienza di case farmaceutiche e Stato la cui timidezza nell’affrontare il virus stava causando sempre più morti. Campillo – come in Entre les murs – non ha paura di trascorrere gran parte del film a mostrare lunghe scene assembleari dove i problemi relativi ad azioni dirette, strategie di gruppo e questioni teoriche vengono sviscerate in profondità, con uno stile che ricorda quasi un film di Wiseman. Ed è il pregio maggiore di un’opera che non infantilizza i movimenti, ma li guarda come soggetti politici maturi capaci di prendere parola in modo articolato anche quando fanno azioni eclatanti. Ma forse ci sarebbe voluto più coraggio per mettere a tema come ci sia una dimensione problematica nella richiesta di una sempre maggiore “igienizzazione” della propria sessualità da parte di gruppi sociali (omosessuali, prostitute, tossicodipendenti) che venivano già ampiamente marginalizzati e stigmatizzati. Un movimento come Act-Up parla infatti anche della “nascita” e della diffusione di una politica che negli anni Ottanta e Novanta si fa sempre più biopolitica, dove cioè le lotte sulla vita, sul diritto alla salute, sui temi medici, sulla qualità della vita diventano sempre più importanti.

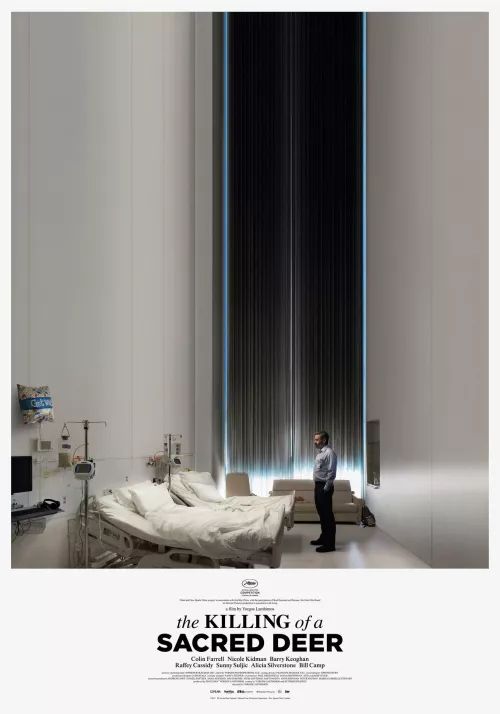

Ma il mondo medicalizzato della biopolitica è anche quello da cui prende anche avvio uno dei film più interessanti visti finora in concorso, cioè The Killing of a Sacred Deer di Yorgos Lanthimos. Si inizia infatti proprio con lo sguardo medico di un’operazione chirurgica al cuore sbattuta in faccia senza alcun pudore allo spettatore con un lunghissimo primo piano quasi intollerabile allo sguardo. E tuttavia Lanthimos non è Michael Haneke né Lars Von Trier (nonostante a questi registi lo si continui sistematicamente a paragonare), e non c’è in lui una gran volontà di provocare o scandalizzare lo spettatore, soprattutto in questo film. L’universo che il regista greco vuole creare è quello di un mondo dove non esiste nulla se non i corpi; dove l’unico sapere è quello della medicina e di un’oggettività dai toni anaffettivi e anonimi. Nella famiglia attorno a cui si struttura il racconto (un padre e una madre interpretati da Colin Farrell e Nicole Kidman, e due figli piccoli) si parla indifferentemente di mestruazioni, di peli sotto le ascelle, di angioplastica coronarica senza enfasi: persino la sessualità sembra essere sbrigata come una pratica medica priva di desiderio. Tuttavia quest’universo deprivato di ogni struttura simbolica non viene evocato per mostrare una sorta di abbruttimento antropologico o una qualche riflessione sulla contemporaneità (il mondo di Lanthimos, come in The Lobster, pur essendo contemporaneo sembra essere fuori da un tempo e da una collocazione geografica definita), ma solo per introdurre un elemento che questo mondo viene inevitabilmente a perturbarlo, e cioè il destino.

Lanthimos tratta il destino alla maniera di una tragedia greca: il soggetto – in questo caso il padre – non può che uniformarsi a esso e accettarlo in un’inevitabilità sulla quale non può intervenire in alcun modo. Se nel mondo cristiano la scelta soggettiva si staglia su un’incompletezza ontologica del mondo (l’uomo è nel punto cieco dell’onnipotenza di Dio) aprendo l’orizzonte al dramma della scelta e del libero arbitrio, nel mondo antico il destino è qualcosa che l’uomo può solo accettare o rifiutare, ma non certo cambiare. Quando Martin, un enigmatico giovane ragazzo – una figura che sta a metà tra il mondo divino e quello umano – comunica al personaggio interpretato da Colin Farrell della necessità di dover sacrificare un membro della propria famiglia, quest’ultimo non potrà intervenire in alcun modo, ma solo accettare il destino che inevitabilmente lo aspetta. Se non lo farà i membri della sua famiglia verranno presi da una malattia degenerativa che eventualmente li porterà alla morte.

Il film allora mostra come questa dimensione del destino si venga a inserire all’interno di un mondo dominato dalla biopolitica e dal sapere medico, che infatti queste malattie non riesce letteralmente a vederle. Dopo che il figlio viene preso da una paralisi alle gambe, i medici credono che il piccolo si sia inventato tutto di santa pianta perché la scienza è estranea a ciò che non è il mondo de-simbolizzato della materia. Sembra voler dirci Lanthimos che c’è però qualcosa che va oltre un mondo apparentemente abbruttito e fatto solamente da corpi e da saperi oggettivi e che è radicalmente eterogeneo al sapere scientifico. The Killing of a Sacred Deer è allora un film che mostra una vera e propria filosofia, il cui nocciolo, sebbene reazionario, non sta tanto nel disincanto antropologico (del quale viene sistematicamente e ingiustamente accusato) quanto nell’evocare una forma d’incanto pre-scientifica e pre-moderna (reazionario è allora da intendersi nel senso letterale di proporre una reazione al disincanto del moderno). L’idea di usare il registro della tragedia è allora profondamente azzeccato proprio perché in evidente dissonanza con quello che lo spettatore si aspetterebbe dal film, e per una volta le risate che il film ha provocato durante l’apice del climax nella scena conclusiva sono il segno della riuscita dell’operazione, e non certo del suo contrario.

(seconda puntata di 3. Qui la prima puntata.)