Fanny&Alexander, il dilemma della maternità

I pochi oggetti che costellano il palco sul quale ha luogo Maternità sembrano mostrare, più della loro stessa funzione quotidiana, una natura allegorica. Come in un dipinto di scuola fiamminga, essi sono latori di immaginari altri, di un simbolismo che lo spettatore potrà definire letterario, mistico, finanche psicoanalitico: uno specchio, un coltello, un vaso di fiori dal quale svettano alcuni gigli. La scena disegnata da Fanny&Alexander per la sua nuova creazione – presentata a luglio in prima nazionale a Rosignano Solvay, all’interno dell’edizione 2023 del festival Inequilibrio – si rivela essere, già al primo sguardo, una sciarada la cui possibile soluzione sembra celarsi in ambiti del reale liminali, nei quali il potere d’azione del singolo individuo, le sue decisioni e il suo arbitrio, si scontrano con forze inconoscibili e incommensurabili. Alla loro origine si potranno forse individuare dubbi, paure e desideri inconfessati, oppure una collettività ostile e indifferente, o infine un fato iscritto nella carne e rivelato da un’annunciazione laica: chiaro, benché sottile, è invece il sospetto che volontà straniere, suggestioni magiche ed esoteriche, possano condizionare il soggetto che questo stesso palcoscenico, e questo mondo, si trovi adesso ad abitare.

Al suo ingresso, Chiara Lagani è sola: un abito nero, e nessun angelo al suo fianco. I fiori bianchi alla sua destra, privati della presenza rassicurante di Gabriele e delle sue ali, si impongono così come un mero dato di fatto, una condizione ineludibile e vagamente minacciosa alla quale risulterebbe insensato rispondere “eccomi!”. Eppure, è anche con Dio che Sheila Heti – il cui romanzo (Maternità appunto), tradotto in italiano da Martina Testa e pubblicato da Sellerio, costituisce la genesi della drammaturgia – immagina di dover contrattare, patteggiare, perfino lottare: non come Maria di Nazareth, bensì come Giacobbe, colui che fronteggiò l’angelo per ottenere una benedizione e diede il nome di Penuel al luogo della battaglia. Ma in Maternità gli episodi biblici si sovrappongono e si confondono, trasformando in lotta l’eventualità di un figlio: Heti, classe 1976, si interroga sul proprio desiderio di essere – o piuttosto di non essere – madre, restituendoci le angosce, le improvvise risoluzioni, i tentennamenti e le fantasie che, intorno ai quarant’anni di età, la accompagnano ogniqualvolta domanda a sé stessa: voglio un figlio? I quesiti si susseguono, nel quotidiano autoesame della saggista canadese, scaturendo dall’analisi sul proprio statuto di intellettuale, dal confronto con le biografie di amiche e amici, da incontri casuali ed episodi estemporanei. I sì o i no che la donna pronuncia determinano scelte ulteriori e ulteriori dilemmi, in un’estenuante, corrosiva inquisizione di una vocazione, e del mondo che da millenni ne edifica la forma e le caratteristiche: “fare bambini è un compito specifico delle donne?”, “l’universo perdona le donne che fanno arte e non fanno bambini?”.

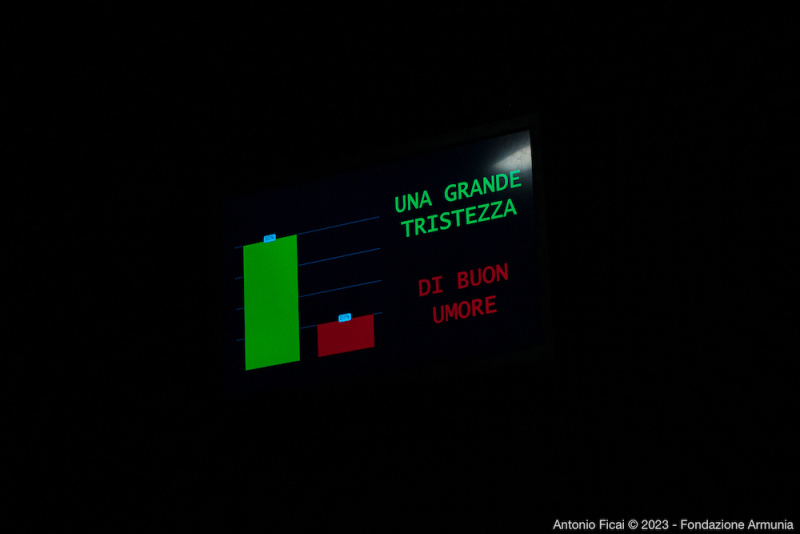

È stato forse questo il primo elemento di attrazione tra la scrittura di Heti e quella di Lagani, il cui rapporto con gli universi narrativi e letterari, con le loro torsioni e le loro sedimentazioni, si è manifestato tanto nel lavoro come traduttrice quanto in quello di autrice, declinandosi ora nell’indagine dell’universo fiabesco (ecco il pluriennale lavoro su L. Frank Baum, e poi su Lewis Carroll, in attesa di scoprirne una nuova espressione nell’adattamento della Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf, al debutto al Piccolo Teatro a dicembre) ora nell’esplorazione delle possibilità dell’enigmistica, fino alla traduzione scenica della tetralogia di Elena Ferrante e l’affondo nella galassia di David Foster Wallace. Di Maternità, Chiara Lagani recepisce in prima istanza l’incedere dicotomico, e costruisce una sofisticata drammaturgia diagrammatica, ad albero, nella quale le tappe della vicenda si susseguono come alternative antitetiche, e il prosieguo del racconto, dell’esperienza di vita della protagonista e narratrice, assume conformazioni mutevoli in base alle svolte, agli inciampi, alle curve possibili imposte dall’incontro, irripetibile, con il pubblico. Nel dispositivo ideato da Fanny&Alexander, la rielaborazione testuale affronta infatti la discrezionalità degli spettatori: all’ingresso, a ciascuno è consegnato un telecomando, ai cui tasti corrispondono le possibili risposte delle domande che Heti/Lagani pone a sé stessa e alla platea. Gli esiti dei sondaggi, mostrati in diretta su uno schermo posto sul fondale, influenzano lo scorrere del racconto, e piegano la vita della protagonista agli umori altrui. Ingaggio dello spettatore, esplosione della drammaturgia, e il ricorso all’eterodirezione come medium per uno scavo nelle possibilità attoriali: con Maternità il gruppo fondato da Lagani insieme a Luigi De Angelis – qui nel ruolo di regista, light e sound designer – propone molte delle soluzioni che l’hanno imposto tra i protagonisti della scena a cavallo del millennio, e tuttavia ancora una volta ne interroga i sensi e i precipitati etici e sociali, resi in questo caso incandescenti dall’oggetto posto al centro dell’attenzione.

Lungi a limitarsi a una mera sperimentazione narratologica e teatrale, Maternità coinvolge così la comunità transitoria della platea in atipici referendum, in consultazioni che affidano al potere della maggioranza di decidere non soltanto le sorti del racconto, quanto di un’intera esistenza: e la delega della responsabilità, quell’ormai consueto affidare a spettatrici e spettatori una frazione del potere assoluto tradizionalmente in mano all’autore, assume adesso contorni sinistri, inquietanti. La pura contemplazione di un percorso biografico muta così in un’intrusione nel destino di una singola donna, delle sue scelte intorno all’esperienza – possibile, desiderata, rifiutata – di una gravidanza, e ci restituisce quanto e come le comunità – mosse da imperativi religiosi, assunti morali, valori politici – possano interferire con desideri intimi e autodeterminazioni. Una volta ancora, altre donne e altri uomini decidono e giudicano, commentano e soppesano le motivazioni alla base di un fatto privato, in una chiara manifestazione del dominio esercitato sul corpo della donna. E in questo perturbante gioco, così simile a un innocuo test pubblicato su un settimanale e così violento nelle sue conseguenze, Maternità affonda lo sguardo nelle simbologie, nelle raffigurazioni, nelle interpretazioni che l’esperienza della riproduzione tuttora genera, gettando una sonda nel grumo inespresso di paure e sogni che celiamo dentro di noi: “se voglio figli o meno è un segreto che nascondo a me stessa: è il più grande segreto che nascondo a me stessa”, chiosa Sheila Heti, mentre Lagani volge versi di noi lo specchio, illuminandoci il volto e i nostri timori, le nostre esitazioni.

Eppure, di un tema così magmatico – su queste stesse pagine, Maddalena Giovannelli ha ripercorso alcune sue recenti manifestazioni a partire dallo spettacolo Anatomia di un suicidio della compagnia lacasadargilla – la regia di De Angelis e l’asciutta, algida presenza scenica di Lagani sembrano offrirci solo il suo precipitato cerebrale, privandoci di quel rancore, quel dolore, quell’orgoglio che una scelta, o piuttosto la sua ricezione da parte di una comunità spettatoriale, potrebbero originare. Proprio questo raffreddamento della temperatura emotiva della performance diviene tuttavia un’efficace dimostrazione della frizione tra vita e norma, tra legge e individuo, tra maggioranza e singolo: il binarismo delle approvazioni e dei dinieghi si rivela incapace di restituire le ancipiti risolutezze e il caos scaturiti dall’idea stessa della maternità, con i suoi recessi e le sue ipostasi. E con intelligenza filosofica, la creazione di Fanny&Alexander esplora il crinale tra rappresentanza e rappresentazione, tra potere politico e produzione estetica, confondendone i confini e gli ambiti, e felicemente confondendoci. Heti/Lagani trasferisce sul piano della creazione artistica quello della procreazione, e l’esperienza ideativa di un libro o di una performance si meticcia con quello della filiazione: ecco che la lotta con l’angelo muta di senso, e il luogo della battaglia potrà chiamarsi Maternità, “perché è dove ho visto Dio faccia a faccia, eppure ho avuto salva la vita”. Quanto la genitorialità di progetti e oggetti artistici sia un succedaneo, un ostacolo, o un alibi della maternità, è un quesito al quale Heti, Lagani e ciascuno di noi, cerca di rispondere nel processo stesso dello spettacolo, o di una vita intera. Nella sua seconda parte – annunciata da un rapido cambio d’abito e da un breve interludio nel quale il pubblico si esprime su questioni capitali del nostro tempo, come l’omogenitorialità o la gestazione per altri – Maternità così dilaga e divaga, inseguendo il viaggio della protagonista e dell’artista in una città livida e arcana, di destabilizzanti incontri con cartomanti e gravidanze di amiche: e tanto la rielaborazione drammaturgica quanto la recitazione sembrano accostarsi sempre più alla protagonista, accostandola come in un lungo piano-sequenza cinematografico. Per lasciarla poi sola, infine a decidere: a prendere una scelta, e a tagliare via un cordone ombelicale.

Le fotografie sono di Antonio Ficai.