Una donna, un uomo, Venezia / Giuseppe Berto, Anonimo veneziano

In questi anni, la casa editrice Neri Pozza è alle prese con un’operazione profondamente meritoria: restituire all’attenzione della comunità dei lettori l’opera completa di Giuseppe Berto, uno degli autori più schivi e meno amati della seconda metà del Novecento. Un autore in realtà importante, anzi a dirla sinceramente uno tra i più importanti della sua generazione, data l’originalità della sua scrittura, il vis-à-vis che essa impone con temi come la gloria, la lotta dell’uomo contro se stesso e contro l’antico terrore della fine, il male radicato nell’essere prima ancora che nel corpo.

E così, dopo Il male oscuro (2016) e il trittico Guerra in camicia nera, Oh Serafina!, La gloria (2017), ecco che quest’anno viene ridato alle stampe un piccolo gioiello dolorosissimo e lucente: Anonimo veneziano, con un’introduzione al testo di Cesare De Michelis.

Un libro, questo, che inizialmente nacque come sceneggiatura per un film che Enrico Maria Salerno voleva realizzare da regista, e che uscì nelle sale nel 1970, quattro anni dopo l’inizio della collaborazione con Berto. Un testo dunque che, un anno dopo, fu pubblicato da Rizzoli in forma di dialogo diretto. E che divenne poi ancora nel 1976 un copione teatrale messo in scena in una versione francese all’Odéon di Parigi, prima della definitiva riscrittura che ce lo consegnerà nella forma attuale di romanzo breve. Tenuto conto che il titolo rimanda a una composizione per oboe e archi di Alessandro Marcello, musicista vissuto nella prima metà del Settecento, e che l’opera in questione assume un rilievo davvero imponente nello svolgimento del racconto, si direbbe che Anonimo veneziano può considerarsi un curioso tentativo trans-artistico che si interroga struggentemente sul tema della morte, e quindi sul senso stesso della vita e dell’amore.

È la storia di uomo e di una donna che si rivedono a Venezia a otto anni di distanza dalla fine del loro matrimonio. Lui è un musicista squattrinato, istrionico, con un’anima nera e tuttavia bruciante di inesausta passione di vita. Lei ora sta a Milano, ha messo su famiglia con un uomo facoltoso che le consente di vivere nel lusso, e ha “il dono di rendere onesto tutto ciò che fa”. Tra i due c’è anche un figlio, Giorgio, che vive con la madre e col patrigno. L’incontro avviene sulla banchina della stazione. La donna inizialmente è distaccata, chiusa in sé, non riesce a trattenere il rancore, perfino il disprezzo; lui ha invece pose da avventuriero, usa la malizia, sa come ferirla e soggiogarla. Il dialogo assume da subito i tratti di una continua schermaglia che oscilla tra velenose frecciate e gesti d’amore dispersi, “e magari anche disperati”.

Ha inizio così un vagabondaggio tra le calli e i canali di una Venezia pigra e disfatta. Un viaggio a ritroso “attraverso ciò ch’era stato, non ricerca di tempo perduto, di colpo si aveva l’impressione che non si fosse perduto nulla, che in nessuno dei due ci fosse stato progredire verso qualcosa di diverso”, e con l’incombere sempre presente di un treno che riporterà la donna a Milano entro sera. La passeggiata non è altro che il tentativo di svelare a poco a poco il senso di un incontro che apparirebbe altrimenti inspiegabile: due vite ormai distanti, inconciliabili, un amore sepolto sotto tonnellate di malignità, tradimenti, asprezze, delusioni, rancori, incomprensioni e divergenze. Essendo l’amore un magma in continuo movimento, tenerlo a bada, definirlo, è operazione impossibile. Lo è per la sua stessa natura, che pare fatta di una sostanza scivolosa, volubile, implasmabile.

Eppure, pian piano, in questa storia tutto sommato semplice, l’amore si riaffaccia. Lo fa a piccole fiamme, accendendosi e spegnendosi nel volgere di pochi istanti. Esiste forse ancora un luogo che accomuna i due protagonisti, un angolo di inferno le cui braci, nonostante la freddezza imposta dagli anni, non si sono mai sopite.

Tuttavia l’inferno di cui qui si parla non è la passione amorosa a cui più volte i due ex coniugi sembrano sul punto di cedere. L’inferno è la ragione intima che ha spinto l’uomo a convocare la sua ex moglie. Ed è il male incurabile che gli ha aggredito il cervello, concedendogli ancora solo un esile intervallo di tempo da vivere e a cui cercare di donare senso. Un senso che adesso passa necessariamente attraverso la pietà di questa donna: “Non si sa fino a qual punto abbia recitato per conquistare quella pietà di cui ha tanto bisogno, ma non c’è stata menzogna nella recita, il bisogno era vero, ed è vero il male che si porta dentro”.

La confessione dell’uomo schioda il racconto dalla fissità, squarcia il velo, definisce l’intento di Berto, che è quello di spostarsi sul proprio terreno prediletto, ossia affrontare il dubbio dilaniante che riguarda l’eternità. A questo proposito gli corre in soccorso un testo come l’Ecclesiaste: “Ha la sua ora tutto – e il suo tempo ogni cosa – sotto il cielo”. E gli corre in soccorso Venezia, ambientazione naturale e prediletta, malata come il protagonista, “milioni di cancri se la stanno mangiando, moriamo insieme, e per me è meno duro accettare”, con un rimando a Morte a Venezia di Thomas Mann che viene naturale e che a un certo punto si rende esplicito nel dialogo tra i due personaggi.

La scoperta del male cambia le regole del gioco, ne impone di più crudeli. Lei sente riaffiorare l’amore, ma in una forma così distorta nella sua cristallina purezza che non sa quasi discernerla dalla pietà. Un amore che culmine in una scena straziante in cui lei si spoglia davanti a lui, ma solo quando lui ormai non sa più che farsene della bellezza, dell’attrazione, del desiderio, di tutte quelle cose che lo rendevano ancora un essere umano vivo. Poiché in definitiva lui si rende conto di non essere già più vivo, e l’unica cosa che desidera davvero è incidere nella sua casa-studio la propria versione dell’opera di Alessandro Marcello, perché essere passato nel mondo da artista senza lasciare traccia di sé sarebbe intollerabile, e perché l’unica cosa attraverso la quale vorrà essere ricordato da lei e dal loro figlio sarà questa suonata per oboe e archi. “Ti scongiuro, di’ qualcosa, fa’ qualcosa di sbagliato. Ho bisogno di odiarti, capisci. Se arrivo ad odiarti, non farò tanta fatica senza di te”, le dice mentre aspettano che arrivino gli allievi musicisti che ha convocato per incidere il concerto.

Come tutta l’opera di Berto, Anonimo veneziano è un racconto dominato da uno sguardo beffardo e da un ghigno amaro che si fa scherno della vita. L’originalità di Berto è in questa visione tenera e al contempo spietata, è nella sua posa da scrittore irascibile e scortese, che nella lingua non cerca mai né misura né prodigi, ma che anzi indulge spesso in un’apparente trascuratezza, una negligenza di fondo che a ben vedere non è altro che l’altra faccia di una posa in realtà elegante, impeccabile ma demodé. Berto è il più grande tra i pessimisti italiani della storia letteraria del Novecento, il suo posto è in quella schiera di disillusi, dannati, libertari, alieni a ogni retorica che hanno cantato la rabbia, la morte e le bagarre dell’anima, da Luciano Bianciardi a Piero Ciampi.

Alla sua prima uscita, Anonimo veneziano subì forti critiche per le presunte assonanze con Love Story, romanzo di Erich Segal pubblicato nel 1970 che vendette negli Stati Uniti la bellezza di 14 milioni di copie. Rispetto alla cronologia, e quindi all’originalità del testo di Berto, non ci sono dubbi. Una prima stesura fu composta da Berto nel 1966 durante un soggiorno a Cortina d’Ampezzo. Tuttavia le critiche colpirono molto l’autore, soprattutto perché andavano a toccarlo in uno dei suoi punti maggiormente sensibili. La qualità della sua ambizione letteraria, la quota a cui mirava, era tanto elevata che certe meschinerie avevano il potere di avvilirlo oltre ogni sopportazione. A tale proposito, nella prefazione all’edizione del 1976 (che viene riportata anche in questa nuova edizione Neri Pozza), Berto scriveva:

“Hemingway diceva che uno scrittore, se è abbastanza buono, deve misurarsi ogni giorno con l’eternità, o con l’assenza di eternità. Io non posso giurare d’essere uno scrittore abbastanza buono, però la fatica di misurarmi con l’eternità o, peggio, con l’assenza di eternità, la conosco anch’io. Con questo voglio dire non che presumo di produrre ad ogni passo opere immortali, ma semplicemente che ho l’abitudine di lavorare con serietà e purezza di propositi, anche mirando al successo, com’è lecito, purché la ricerca del successo non comporti alienazione. Quindi, se mi accusano di furberia, di venire a compromesso con l’industria culturale, io mi addoloro e mi offendo”.

Leggi anche:

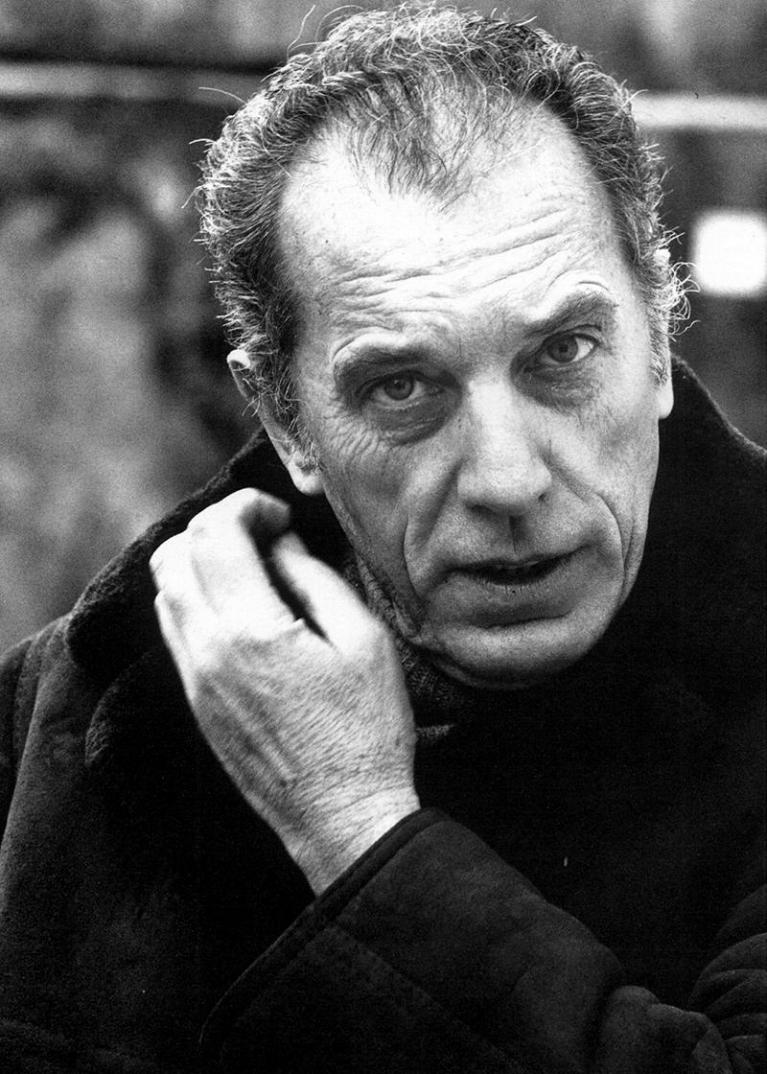

Andrea Pomella, Giuseppe Berto, Il male oscuro