Anniversari / Giuseppe Pontiggia, uno sconfinato amore per la ragione e la letteratura

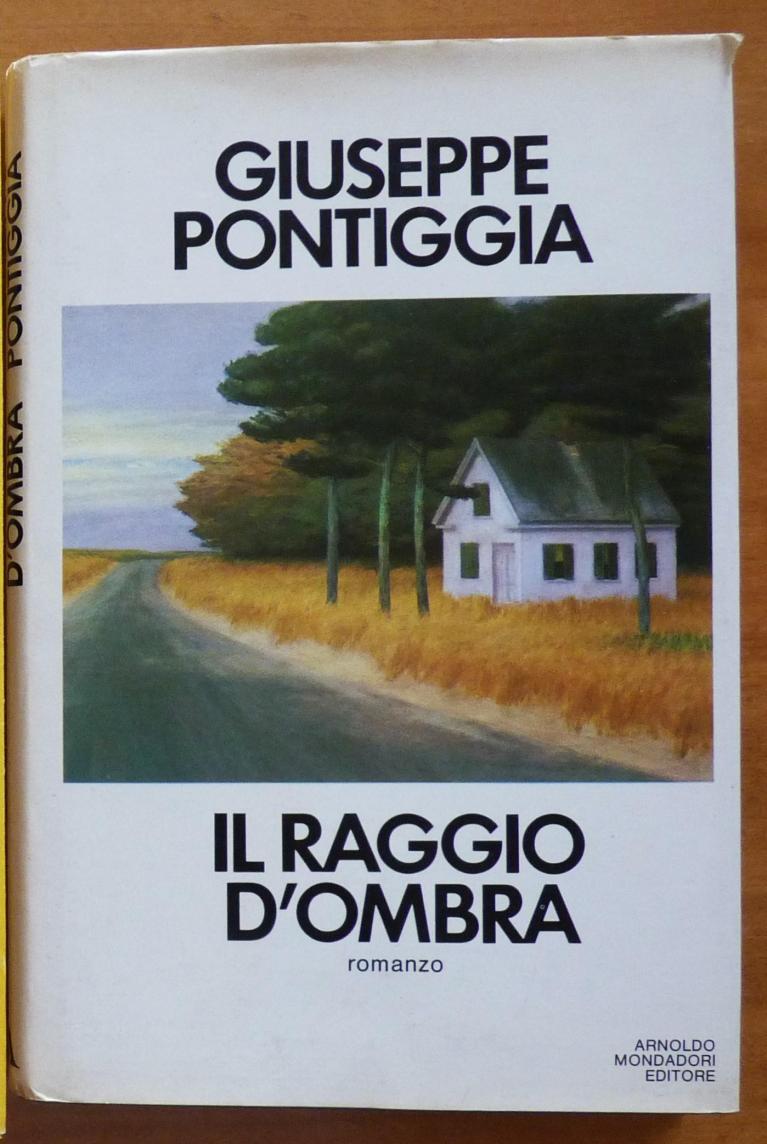

Giuseppe Pontiggia se ne è andato, quindici anni fa, lasciandoci pagine di rara profondità intellettuale, illuministica passione per la ragione, abilità di scrittura e cordiale fraternità. Tra i suoi libri più importanti: L’arte della fuga, Il giocatore invisibile, Il raggio d’ombra, La grande sera, Nati due volte, Prima persona.

La sua biblioteca, oltre 35.000 volumi, e le sue carte sono state acquisite nel 2005 dalla BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura) di Milano, che ha garantito così la possibilità di conservare e far conoscere gli strumenti di cultura e di lavoro di uno dei nostri maggiori scrittori, nato a Como il 25 settembre 1934 e scomparso a Milano, il 27 giugno del 2003.

Questo testo è la trascrizione di un nostro dialogo, avvenuto il 22 marzo del 2001, presso la biblioteca di Cornate d’Adda (MI). Il bibliotecario, Stefano Tamburrini, lesse alcuni brani del libro Nati due volte con una sobrietà che piacque molto al suo autore, senza l’enfasi di certi teatranti. Fu una bella serata, qualche tempo dopo Pontiggia mi scrisse: “…un incontro che mi è rimasto nella memoria e nel cuore.”

Pontiggia parlava sempre con la stessa precisione e chiarezza con la quale scriveva: salvo qualche piccola limatura e qualche sintesi, non ho dovuto fare interventi di rilievo. Questo il suo pensiero, queste le sue parole.

Nati due volte è forse il più autobiografico tra i suoi libri. La scrittura è tersa e ironica come sempre ma si avverte anche molta sofferenza

Vorrei dire qualcosa sul libro, sul modo in cui è nato, anche sul rapporto con l’autobiografia. Su quello che ho scritto, sullo scrivere e su altre cose.

Questo è un libro sulla disabilità; nel risvolto, che ho scritto io stesso, si dice che racconta il rapporto di un padre con un figlio disabile. Qualcuno mi ha detto che questo risvolto è completamente sbagliato. Chi l’ha fatto? L’ho fatto io. L’osservazione non mi ha sorpreso perché qualsiasi risvolto è in fondo un modo d’ingabbiare una materia che in realtà è centrifuga. Al centro del libro c’è sì il padre che racconta (il padre è un insegnante di trent’anni), lo sconcerto. Nella prima parte c’è la tragedia che la disabilità del figlio provoca nella sua vita, nella vita di sua moglie. Ma progressivamente il testo, la storia, acquistano altri significati, altre valenze; in realtà progressivamente diventa protagonista il figlio. Il figlio convive con la disabilità, una tetraparesi spastica, fin dalla nascita, l’accetta ed è il padre invece che se ne vergogna, e che impiega 15 anni per accettare il figlio. Dapprima lo rifiuta, anche se non esplicitamente. A poco a poco non solo lo accetta, ma lo ama e se ne innamora. Si innamora di quello che il figlio ha, non di quello che al figlio manca. Del resto questo capita sempre anche nei rapporti d’amore. Ci si innamora di quello che uno ha, la cosa straordinaria nei rapporti d’amore è che quello che uno ha appare come totalità: non si desidera altro. Poi c’è un’illusione ma è un’illusione di totalità.

Quale?

Che la disabilità non riguarda tanto il disabile, certo lo riguarda nella sua forma più evidente, più vistosa, ma riguarda tutti nei confronti dei disabili. Cioè la nostra disabilità di fronte alla disabilità, la nostra incapacità di capirla, di accettarla, il miraggio di una normalità che appare assurda, concepita come meta: la normalità, l’essere normali. In una società come la nostra essere normali cosa vuol dire? Se pensiamo alla normalità che viene indicata ai giovani, è una normalità efficientistica, estetica, edonistica, di super efficienza; la normalità estetica che viene additata alle donne non so cosa sia. Le donne fenicottero, donne scheletriche, sono questi i modelli a cui dobbiamo riferirci? La normalità. In realtà il padre è ossessionato dai test dell’intelligenza di fronte ai quali teme che il figlio soccomba, ma quello di cui dovrebbe preoccuparsi ad un certo punto – e lo capisce lui stesso – sono i test della stupidità come epidemia universale. La stupidità che ci circonda.

È la storia di suo figlio, dei suoi rapporti con lui e con la sua disabilità. Un compito difficile, cui nessuno è preparato, ma oltre l’accettazione e la consapevolezza, tra le pagine si avverte anche una forte indignazione. Quando ha deciso di mettere tutto ciò a tema nella scrittura?

Ho aspettato trentun anni per fare questo romanzo. Vorrei chiarire che non sono attirato dall’autobiografia come racconto di quello che mi è successo. Non ho interesse per quello che mi è successo, ho interesse per quello che capita sulla pagina. Mi piace inventare nel senso etimologico latino di invenire, trovare. Allora ho l’impressione che se racconto quello che mi è successo “non trovo”. È vero che gli scrittori autobiografici in realtà scoprono dalla propria esperienza cose che non sapevano.

È successo anche a lei?

Sì, certo. E sono cambiato scrivendo questo libro proprio nei confronti di mio figlio, di mia moglie, della disabilità, il libro mi ha aiutato a cambiare prospettiva ed è quello che mi hanno testimoniato molti lettori, molti disabili, moltissimi, molti pedagogisti, fisioterapisti, medici, in parte perché li attacco con durezza. Mi hanno invitato a Siena, sono andato proprio sabato scorso a un congresso di medici, all’università, e ho detto che la disabilità è causata molte volte da medici incapaci che intervengono tardivamente durante il parto, non sanno prendere provvedimenti tempestivi… sono tutti sbagli… no, non li chiamerei sbagli, no. Un medico non può sbagliare, un pilota di jet non può distrarsi. Se si distrae in fase di decollo o atterraggio, e la nascita è qualcosa di analogo, non può distrarsi. Una compagnia aerea che si distrae poi fallisce.

Se cadono tre aerei in un mese ha chiuso, i piloti non possono distrarsi. Piloti che fanno 50.000 ore di volo e non hanno un incidente, quindi anche il medico, in certe condizioni, non può distrarsi. E poi ho detto: un medico che si distrae è un disabile, un medico che non sa avere un rapporto con il paziente, né con i suoi pazienti, non dobbiamo chiamarlo “un buon medico che però non sa avere un rapporto con il paziente”, è un medico disabile, è una disabilità professionale. Devo dire che mi hanno dato ragione, infatti mi hanno invitato proprio perché questi problemi li sentono. Però il tema è stato molto sentito da tutte le persone coinvolte nel problema.

Non era dunque la dimensione autobiografica a ispirarla?

No, non ero attirato dall’idea di ripetere la cosiddetta verità storica, la fedeltà dei fatti. Poi avevo anche dei problemi di carattere psicologico con mia moglie e mio figlio, insomma non mi ritenevo libero di raccontare le cose, non mi attirava e non volevo farlo. E poi il tema della disabilità mi angosciava, fino a 15 anni dalla nascita di mio figlio la sua presenza era per me una fonte di frustrazione e di angoscia, con dei momenti liberatori. Poi effettivamente nella realtà è avvenuto quello che racconto, cioè un mutamento e anche questo ha concorso a farmi cambiare atteggiamento di fronte al problema. La disabilità da un certo punto di vista anche letterario-narrativo va affrontato non come un’angoscia indicibile, perché allora uno ha chiuso. Se è indicibile non ne parla. E direi che non va affrontata neanche come una tragedia, perché nella maggior parte dei casi – forse nella totalità dei casi – quando invece la si va ad affrontare, non è una tragedia: è un esperienza drammatica, direi terribile, ma non tragica. Quest’ultimo però è il termine che viene usato comunemente.

Il mio libro è stato citato durante il Giubileo, mi ha fatto piacere, però qualcuno ha anche scritto “arriva il corteo degli infelici”, e volevo chiedere a quel giornalista: ma perché, tu sei felice? Tua moglie è felice di vivere con un idiota come te? I tuoi figli sono felici? Ti sei mai interrogato sulla felicità? Perché, i disabili sono infelici? Non è vero che i disabili sono infelici: sono sfortunati, hanno difficoltà, ma non più dei sani che per esempio si imbattono in disabilità temporanee. Ci sono più suicidi tra i sani che tra i disabili, anzi nei disabili, compresi i ciechi, l’atteggiamento è molto più positivo e allora perché…? Perché si usa questo linguaggio nei confronti della disabilità?

Ha parlato con i suoi famigliari prima di iniziare a scrivere la vostra storia? Hanno capito e condiviso il tuo desiderio di raccontarla?

Quando ho progettato di scrivere il libro nel gennaio del 1999 ne ho parlato in famiglia, ed è stato accolto come un progetto magari importante che poteva dare frutti importanti. Mio figlio mi ha detto “Ma con te sono preparato a tutto”. Lui dice di essere l’unico equilibrato in una famiglia di squilibrati e probabilmente ha ragione, almeno per quello che mi riguarda, ma il solito amico… che dice “cosa vuoi fare, una confessione? Un lavacro?” No, lavati tu, io non devo fare nessun lavacro, nessuna confessione. Io devo fare un buon romanzo, devo fare un romanzo che tenga, nessuna confessione, non è un talk show in cui si confessa quello che agli altri piace che uno confessi. Io devo andare a fondo, devo raccontare la verità del rapporto con l’handicap e non è una verità patetica e lacrimosa, è una verità dura, ma non voglio fare nessuna confessione. Chi scrive non si confessa, chi scrive costruisce una storia in cui riconosce e spera che chi legge si riconosca in tutti i personaggi. Lasciamo questi patetismi a chi non conosce la letteratura.

E lei non vuole confessarsi...

Ma no! Io voglio costruire una storia e voglio raccontare cose vere, nel senso che il lettore riconosce la verità e si identifica. Poi un’altra cosa che mi ha aiutato a scrivere è quello che emerge dal primo capitolo, che racconta del padre con il figlio sulle scale mobili di un grande magazzino. Questo mi ha sbloccato, pensare a una scena che non cominciava dal parto, perché ogni inizio rimanda sempre a un altro inizio. Perché l’inizio di una storia deve essere il parto? Non si sa quando la storia ha inizio. Ha inizio nel rapporto tra marito e moglie, ha inizio nelle mentalità, nell’equilibrio del narratore, dei medici. Quando ha inizio la storia? Allora tanto vale cominciare dalle scale mobili. Il primo capitolo entra nel vivo di un’esperienza così sconcertante, dura, come l’handicap, descrivendo le difficoltà del figlio con le scale mobili.

Pensa che il suo libro possa essere utile a far capire meglio il problema della disabilità? Come è stato accolto dai lettori?

Questo primo capitolo è stato letto quando mi hanno dato il premio Moravia, e c’era l’attore che quando dice ”sìì… sìì” (Pontiggia mima una recitazione enfatica e melensa) io ero allibito perché parliamo di disabilità e poi Dacia Maraini mi dice “Ma perché …? Non ha recitato bene?” “Bene francamente no!” dico io. “Eh, ma dagli un segno di incoraggiamento perché è un giovane” insiste lei, “Giovane, ma va corretto quando sbaglia, non si legge così” rispondo ancora. “No ma…”, e allora spiego: “Ha fatto una lettura patetica”. E ho detto grazie e mi sembrava il massimo complimento. E invece in realtà è una disabilità, una disabilità professionale. Bisognava dirgli “No, il disabile dice sì, no, sì, no. Poi alla fine fa un discorso più articolato ma non devi leggere sìì, perché non dicono sìì, sei tu il disabile, non lui.”

In questo capitolo il conflitto è più evidente. Tutto comincia con il movimento, e questo penso sia giusto: la narrativa è azione. Lo so che c’è chi pensa a romanzi dove non succede niente, ma sono cose che riguardano soprattutto la testa di chi li concepisce, è lì che non succede niente.

In un romanzo, in un racconto, l’azione è fondamentale. Qui l’azione è quanto di più estraneo vi può essere per la disabilità: scale mobili, qualcuno che precipita. C'è poi un altro tema importante.

Quale?

Il tema dello sguardo, i disabili sono ossessionati dagli sguardi rapaci di quelli che li guardano perché è uno spettacolo gratuito. In Italia lo spettacolo gratuito crea una particolare popolarità. Mi ha scritto una disabile, dice: “Io ancora oggi faccio fatica a sopportarli gli sguardi, perché non sono sguardi soccorrevoli, sono sguardi di curiosità invadenti.” Tranne i casi in cui lo sguardo è amico, non è facile… non è facile, però è un segno di civiltà. I greci avevano la civiltà dello sguardo, lo sguardo era fonte di conoscenza, c’è tutta una rete di parentele etimologiche tra vedere e sapere nel mondo greco. Noi abbiamo piuttosto l’inciviltà dello sguardo. Per noi lo sguardo nel campo della disabilità è un modo di impadronirci delle difficoltà altrui senza voler aiutare.

E poi, c’è la frase tremenda e però anche solidale del figlio che dice al padre: “Se ti vergogni, puoi camminare a distanza, non preoccuparti per me”. È il figlio che si preoccupa per il padre, capisce che il padre vive l’esperienza come vergogna, come colpa.

Ed è ancora così, oggi?

Trent’anni fa era una norma; oggi si sono fatti dei progressi importanti, però è un sentimento che ancora si prova, e non c’è ancora cultura di fronte alla disabilità. Il linguaggio è sempre inadeguato e fuorviante. Tempo fa io feci un corso di scrittura, sono stato tra i primi in Italia a tenere corsi di scrittura creativa, dal 1985 al 1996 ne ho tenuti anche per i giornalisti e parlavo del linguaggio autoritario della cronaca e mi hanno chiesto: “Ma com’è il linguaggio autoritario in una cronaca?” Ma, per esempio, se lei scrive “Vecchietta travolta sulle rotaie da un tram” lo direbbe per sua madre? “Vecchietta”! Perché vecchietta? O magari dicono “ragioniere” si uccide gettandosi dal 5° piano. Lo direbbe trattandosi di suo figlio? No! Però trattandosi di un altro allora dice vecchietta! Ma dica: una donna viene travolta, oppure: la signora Bianchi è stata travolta, ma non dica vecchietta. Noi diventiamo ossessivamente attenti riguardo il linguaggio solamente quando siamo coinvolti personalmente, professionalmente, emotivamente… allora diventiamo molto sensibili. Ma quando si tratta di uno spastico, è uno spastico, un mongoloide, nessuno che abbia in famiglia un mongoloide, cioè un ragazzo down, direbbe mongoloide, però gli altri lo dicono con estrema facilità. Perché la differenza tra uno scrittore e uno che non lo è, è che lo scrittore è sensibile al linguaggio. Cioè tutte le parole sono cariche di senso, sono degli universi, e quindi ha un’attenzione come i cani sentono gli ultrasuoni. Ma gli altri dicono è uno spastico…

Oggi la sensibilità al linguaggio è aumentata, si è capito che il linguaggio è uno dei modi di aggredire e ci sono delle censure, però è un processo molto lungo.

Capire la disabilità, la diversità, è così difficile?

Il problema direi che non è quello di accettare la diversità degli altri, è di accettare la nostra diversità, cioè noi siamo diversi gli uni dagli altri, la diversità del disabile è una diversità più vistosa, più drammatica, più forte. Dobbiamo acquisire occhi diversi se vogliamo procedere nella conoscenza nei confronti della disabilità.

La disabilità è un’esperienza che noi abbiamo continuamente.

In che senso?

I giovani si sentono disabili emotivamente, sessualmente, psicologicamente, professionalmente, hanno continuamente un senso di disabilità. Gli uomini ce l’hanno continuamente, a 40 anni vengono rottamati, subiscono il mobbing, in tanti vengono allontanati con questi sistemi d’emarginazione sociale, per cui non sono alla pari. Il senso della nostra inadeguatezza direi che è congeniale all’uomo. Lo confermano tra l’altro i fisiologi, gli psicologi, noi siamo attrezzati anche per una vita diversa a quella che facciamo. Dal punto di vista alimentare, veglia/sonno, tutti dicono siamo stressati. Poi c’è il linguaggio dei cronisti: “Era una famiglia perfetta”, ma dove vivono, dove vivono? “Sei felice?, tu sei felice? Io faccio una vita felice”. Ma da dove vengono? Da quale pianeta? Parlano d’imperfezione… abbiamo un linguaggio devastante nella sua menzogna. Ci sono dei vecchi che vanno in televisione, soprattutto vecchie, rapacemente invidiose delle più giovani alle quali attribuiscono tutti i difetti: “Noi sì che abbiamo dovuto superare terribili difficoltà, ma ho avuto tutto dalla vita” Ma cosa stai dicendo? Allora di fronte a queste cose noi dobbiamo cominciare a capire che la disabilità è qualcosa che ci riguarda da vicino. I disabili lo sono ma sanno di esserlo, noi lo sappiamo un po’. Il padre pensa di essere immaturo di fronte alla maturità del figlio dopo 15 anni.

Il problema non è di contrapporre la disabilità alla normalità concepita come una condizione privilegiata.

E qual è la prospettiva corretta?

È accettare lo stato della disabilità. Noi siamo diversi uno dall’altro, come no? Ogni tanto per esempio mi vengono in mente le feste da ballo dove andavo da giovane. Erano esperienza tragiche, ma non me ne rendevo ben conto; ragazze che non ballavano, infelici, trascurate, si sentivano come vermi perché non le invitavano, allora io non me ne rendevo conto. Uno che è intelligente molte volte si sente a disagio, uno colto… uno che appena appena è un po’ preparato… Mi ricordo quando lavoravo in banca da impiegato… c’era una ragazza che mi piaceva pure che mi ha detto: “Non posso parlare con te perché parli… sei troppo intelligente” Io non so se ero disabile io o idiota lei, non so, in ogni caso noi parliamo di normalità, Ma quale normalità? Se noi cominciamo ad accettare la nostra diversità, guardiamo…, invecchiando non facciamo che conoscere forme di disabilità. Se io faccio una conferenza a persone sopra i 40 anni e parlo per esempio della memoria sono subito tutti attentissimi, sono tutti sinistrati dalla memoria dopo i 40 anni, tutti angosciati, sono disabili della memoria. Anche perché, se lo mettano in testa, non è che i giovani abbiano una memoria strepitosa, altrimenti non dovrebbero tanto impegnarsi per rispondere agli esami, dimenticano un mucchio di cose, dimenticano valanghe di cose, ma dopo i 40 anni il mondo diventa nevrotizzato nel tema della memoria.

Io dedico un capitolo tragicomico al nonno del disabile che per tutta la vita spera che il nipote diventi normale, lui è salutista, igienista, autoritario, e spera che diventi normale… lui ha un fisico efficiente, a 90 anni comincia a dimenticare il nome delle cose più comuni e questa sì è una catastrofe della memoria e lui che perseguitava i suoi famigliari chiedendo loro i nomi di personaggi famosi per poter fare le parole crociate, metterli in difficoltà, non ricorda più la parola bicchiere, tavolo.

Allora facciamo i conti con la nostra disabilità. Mi ricordo che quando insegnavo c’era una bella ragazza molto timida, che non riusciva a parlare, cioè parlava a voce molto bassa. Io allora avevo 27 anni, superando le prime difficoltà ho detto: “Parlami vicino all’orecchio” sembrava che si confessasse, però… dimostrava di essere preparata. Avevo una collega che mi diceva “Ma come fai a capire quello che dice?” “Ma basta stare un po’ attenti”. “Ah , no è una disgrazia, mi fa senso”. Io le dicevo, mi ricordo: “La disgrazia è avere una testa come la tua, questa è la disgrazia irrimediabile, a quella ragazza basta un amplificatore.” E lei era convinta di essere una donna capace, matura. Quest’ultimo è uno degli aggettivi più controversi. Shakespeare dice: “La maturità è tutto”. I giovani vengono giudicati sulla maturità da parte di persone che fan commenti e il più delle volte non lo sono mature, non lo sono.

Restiamo sulle cose difficili: far capire ai più giovani l’importanza e la bellezza della letteratura.

Ricordo che, quando insegnavo, i ragazzi di una classe mi avevano regalato un disco di jazz e mi avevano scritto una dedica: “A Pontiggia, che ci ha fatto capire che la letteratura ha un senso”. Bisogna far capire che ha un senso importante.

Ma perché è interessante che la letteratura abbia un senso?

Perché normalmente la letteratura pare insensata ai giovani, agli studenti; lo studio della letteratura, e non hanno tutti i torti se penso come io studiavo la letteratura, come studiavo il latino. Io il latino ho cominciato a capirlo all’università. Per conto mio studiavo la grammatica storica, capendo che il latino era una lingua parlata da persone, non era una lingua inventata dai grammatici. Lo parlavano, lo scrivevano sulle tombe, si mandavano dei messaggi d’amore in latino, … ma questo a scuola non l’avevo capito. Per esempio, lo studio filologico del latino e del greco e anche lo studio letterario, insistere su certi particolari che sono totalmente estranei all’interesse e alla sensibilità dei ragazzi è perfettamente inutile, è molto nocivo, non ci fa capire cos’è la letteratura: quindi la letteratura appare insensata. Allora vuol dire che ci sono errori pedagogici, ma addirittura teorizzati: Castiglione a Milano, di fronte alla domanda “Perché studiamo?”, rispose “Non bisogna rispondere. Non dobbiamo parlare di bellezza, di umanità, dobbiamo occuparci di altre cose.” Quindi c’è proprio un errore anche pedagogico che è stato commesso nei confronti della letteratura, e che alcuni insegnanti probabilmente commettono ancora oggi mentre altri cercano di far capire che la letteratura è importante.

Giuseppe Mendicino e Giuseppe Pontiggia, Cornate D'Adda, 22 marzo 2001.

Qualche esempio?

Penso a una grande filosofa americana, Martha Nussbaum, è stata tradotta da Feltrinelli, e insegna diritto ed etica nelle università americane. Per far capire cos’è il diritto lei legge e commenta in classe Dickens, Dostoevskij, Hawthorne, i grandi narratori, perché se noi vogliamo capire cos’è il diritto, non dobbiamo vedere le trasmissioni di Santoro, Vespa, ecc. Lei non lo dice ma possiamo dirlo noi: dobbiamo leggere i grandi narratori. Questi ci fanno entrare nelle emozioni e sono gli unici che ci possono far capire, chi ha letto Dostoevskij, lo dice anche Hemingway, chi ha letto Madame Bovary, alla fine quel ragazzo che salta il muro e va a piangere sulla tomba di Madame Bovary…. il lettore fa delle esperienze che altrimenti non farebbe, sono esperienze di enorme importanza. La civiltà greca, noi lo sappiamo, è stata formata dall’Iliade e dall’Odissea; Saffo è stata la poetessa che ha detto: “Questa cosa è bella perché piace a Saffo” è la prima che ha fondato la soggettività del valore estetico, che non è soggettivo ma è fondamento soggettivo… Questo è fondamentale. La società greca è stata fondata dalla poesia. E così la civiltà rinascimentale. La scienza ha enormi debiti verso la cultura, i filosofi, i poeti. Allora a un giovane si fa capire che la letteratura è un esperienza emotiva, intellettuale, fantastica, sapienziale di enorme portata. A un giovane può interessare Il giovane Holden. È il libro che ha rivelato all’America una intera generazione.

L’importanza della letteratura è anche necessità di un linguaggio ricco, ben articolato, non banale.

L’importanza della letteratura è enorme se noi vogliamo intanto riscoprire le parole nelle sue potenzialità espressive. La parola è degradata negli usi quotidiani, nella letteratura acquista splendore. Ma se uno vuole capire l’amore, è sì importante che senta Gino Paoli, ma se legge John Donne, impara qualcosa di più importante. C’è una poesia di John Donne: un mattino, al risveglio, due amanti che si ritrovano vicini e lui dice ma cosa abbiamo fatto io, tu, prima di conoscerci? Dove eravamo vissuti? Dove eravamo? Queste sono le cose importanti se vogliamo capire il senso di sconcerto, di rivoluzione che produce l’amore (la poesia citata da Pontiggia è “Il buongiorno” di John Donne). Poi possiamo anche ascoltare Gino Paoli che dice anche delle cose importanti. “Il cielo in una stanza” va bene, ma John Donne aveva messo un universo in quella stanza. Se legge John Donne anche un ragazzo capisce, certo bisogna anche faticare perché le strade più belle non sono anche quelle più semplici e leggere. John Donne richiede molta concentrazione però è la stessa concentrazione che richiedono Chopin o Bach. Certamente a me piaceva il jazz, mi piace tuttora ma mi guarderei bene dal dire che Ellington è come Bach; è un grande musicista, però Bach è una scoperta più straordinaria. Quello bisognerebbe far capire ai giovani. Perché un giovane naturalmente sente un disco, pensa è buono, come uno che beve il Lambrusco e pensa è ottimo. Però se beve altri vini capisce che c’è dell’altro e di meglio. È il confronto che rivela la qualità.

Io penso che la letteratura apre degli spazi emotivi più ampi, nessun pregiudizio verso la altre forme di espressione, ma la letteratura….

Dobbiamo abituare i giovani a non considerare la visibilità, l’essere conosciuti, come una conferma del valore. Io ho rifiutato tante volte di apparire in televisione, da Costanzo non sono mai andato. La letteratura deve riacquistare il suo orgoglio ecco, lo so che è difficile, ho insegnato anch’io, le so queste cose, però lo dico anche per me. Non mi conoscono? Peggio per loro. Se chiediamo a dei giovani, chi è Emily Dickinson? Chi è? Mah! E invece è importante. La funzione dello scrittore è di testimoniare in modo radicale la verità. La verità è sempre occultata dall’ideologia, dalla politica, dagli interessi. Ecco io direi che solo lo scrittore sa arrivare a una verità caleidoscopica, complessa e contraddittoria.

I passi del libro che mi sono piaciuti di più sono quelli dell’amarezza, dell’indignazione personale e civile verso le cose ingiuste e sbagliate: gli errori e l’insensibilità dei medici ad esempio. È difficile scrivere bene del bene. Perché troviamo più interessante l’Inferno di Dante rispetto al Paradiso?

Mah! Ricordo che una signora a Trieste mi chiese: “Lei Pontiggia, racconta spesso storie di tradimenti, di infelicità. Perché non racconta di una unione felice, senza nubi, per tutta la vita?” “Ma signora, ho risposto, non sono uno scrittore di fantascienza, io mi occupo di altre cose”.