Il topo sognatore

Si legge raccontandoselo a voce bassa, Il topo sognatore e altri animali di paese. Si legge muovendo la testa per rincorrere le parole e sfiorando con le dita quei graffi, che sono il disegno e che sono il corpo, come a voler sentire il pelo o la superficie rugosa della proboscide o la trasparenza delle ali.

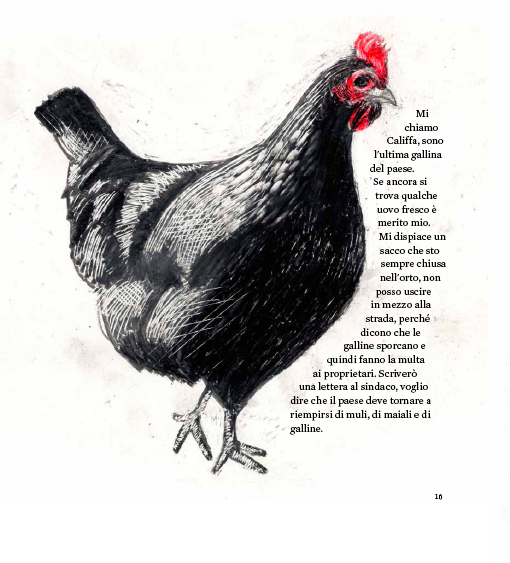

Gli animali occupano lo spazio, senza alcun rispetto della scala. Lo occupano con lentezza: la farfalla che ama stare dove non c’è niente da fare, magari in una chiesa che l’uomo non abita più e un fiore è finalmente cresciuto là dove c’era l’altare; la formica che non ha troppa voglia di uscire di casa per mettersi in fila per un chicco di grano, alla faccia di La Fontaine e della sua morale efficientista; il ragno che si fa sottile per mancanza di mosche, dimagrisce tanto da sembrare un filo della sua tela, e non sa, o finge di non sapere, che la mosca c’è, sopravvissuta alle trappole umane, una mosca pigra anche lei, che aspetta che qualcuno la prenda nel pugno, apra la finestra e la faccia volare.

Il gatto del falegname forse no: lui, innamorato della casa della maestra Antonietta, è rapido e già di là, nella pagina successiva. Ci lascia con quella sensazione della coda che scivola tra le mani, che non riesci a trattenere né con l’astuzia né con la forza. Ci guarda poi, subito dopo. Ci guarda come guardano i gatti, per dirci il loro essere altrove.

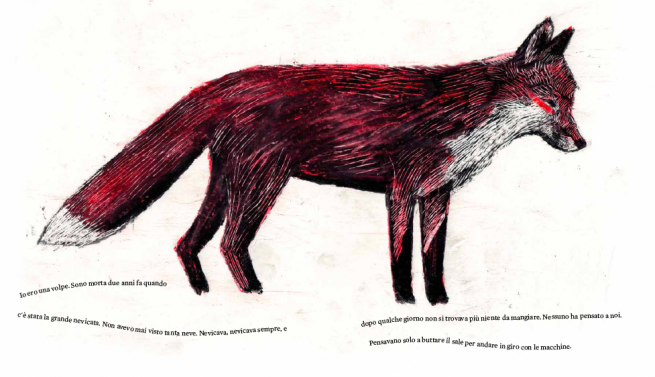

L’elogio della lentezza, del tempo trascorso su una misura vivibile, di un’umiltà delle cose e delle parole che non conosciamo più, confina in questo racconto/affresco con l’elogio del sonno della morte; ma ad aleggiare è una sensazione di morte pacificata: morte che è cosa tra le cose, arriva magari con la vecchiaia, o nonostante il pelo rosso racconti la vita; morte a cui invece talvolta si sfugge, perché si è un passero strano che non ama il pane.

In questa sorta di bestiario allo specchio il compito del narratore non è descrivere per farci conoscere; né gli animali presentano caratteristiche umane o insegnano all’uomo a essere più umano. È un accidente, l’uomo. Delle volte ottuso, altre malvagio, altre ancora curioso; non è lui, comunque, ad occupare il centro, a scandire il ritmo, a farsi misura delle cose.

Ma vi è davvero un narratore? La voce di Franco Arminio non cede all’attrazione dell’allegoria, né si traveste. È davvero un mondo altro a parlare, una saggezza antica, un tempo che diventa quello rituale del mito. Così i disegni di Simone Massi: gli occhi che ci guardano non sembrano interrogarci, messaggeri di un segreto che proviene da lontano.

Calvino scrive che il romanzo è una pianta che deve trovare terra vergine per piantare le proprie radici, non informare su come è fatto il mondo ma scoprire i nuovi modi “in cui si configura il nostro inserimento nel mondo”. In queste pagine vi è la vita come se il nostro essere nel mondo, quella possibilità di inserimento, fosse sospesa.

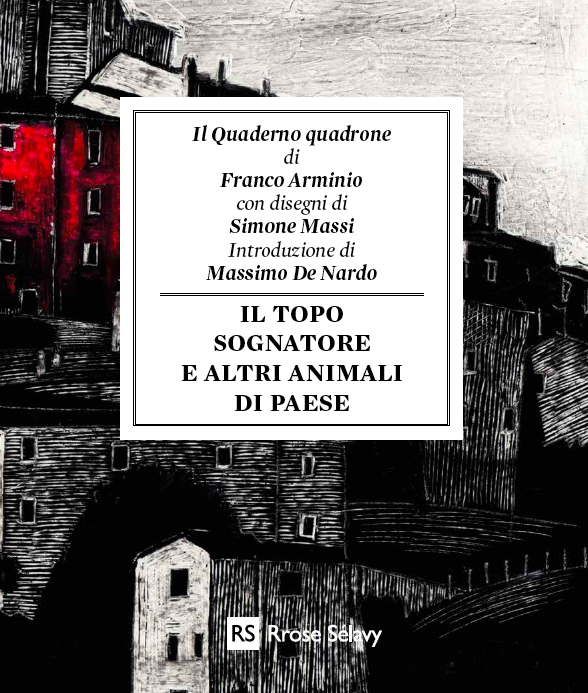

“La fantasia fa così”, scrive Massimo de Nardo nella bellissima introduzione. Segue le linee: linee che diventano occhi, che diventano pelo e tela di ragno, che diventano parole e aprono alla significazione lo spazio bianco della pagina.

La fantasia fa così: segue le tracce dopo aver ascoltato delle storie e sfiora i muri della case sul retrocopertina, case che l’uomo non abita più, immerse in un ritmo mai conosciuto, in un tempo dove tutto può forse sembrare immobile, ma non lo è.

È per questo che la poesia non ha fine e ci resta addosso la malinconia dolce di un visionario che spia il pericolo e di un poeta che ha l’incubo del mondo.