La fotografia dell'infinito

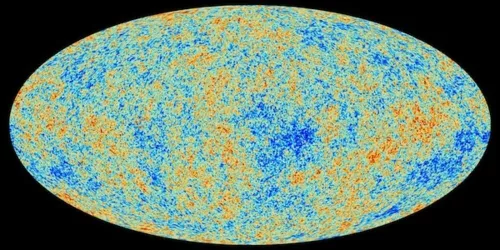

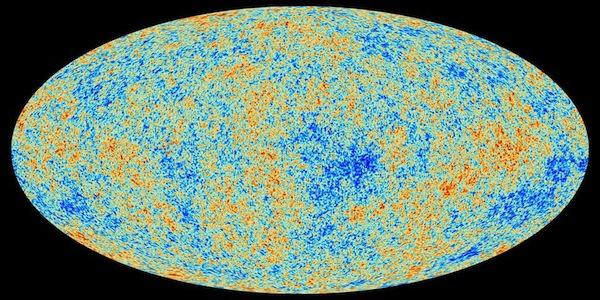

L’immagine riproduce l’universo quando aveva circa 380.000 anni di vita, che nella scala temporale dell’evoluzione del cosmo, corrisponde a quando era appena nato. L’universo com’era dopo il Big Bang: questo il titolo didascalico che ritroviamo sotto la sua riproduzione nei quotidiani e nelle riviste scientifiche, riportato anche in trasmissioni televisive a carattere scientifico, come Leonardo di Rai3. Di che cosa si tratta? Di una “fotografia”, sostengono gli autori o i giornalisti che la descrivono nei loro articoli. L’artefatto presentato come fotografia suscita non solo curiosità, ma solleva questioni di una qualche rilevanza inerenti la natura delle immagini, la loro funzione comunicativa e conoscitiva. Ci proponiamo di suggerire qualche riflessione, consapevoli, comunque, che la portata del problema richiederebbe una trattazione molto più articolata e approfondita di quanto lo spazio dell’articolo ci consenta.

Ciò che l’immagine riproduce, o meglio visualizza, sono dati multifrequenza distribuiti sotto forma di mappe e cataloghi digitali di circa 1200 ammassi di galassie, raccolti dal satellite Planck dell’Agenzia Spaziale ESA, rilevati con strumentazioni di avanzatissima tecnologia, (radiometri e bolometri) costruite da un consorzio di enti. I dati riportano la misurazione contemporanea di 9 bande di frequenze diverse, da 30 a 857 GHz (quelle dove si annida la radiazione cosmica di fondo a microonde o CMB: Cosmic Microwave Background), corrispondenti alla perlustrazione dell’intero cielo, con una precisione mai raggiunta prima (risoluzione di alcuni minuti d’arco).

Gli astronomi europei, tra i quali anche quelli italiani dell’Istituto nazionale di astrofisica, “con pazienza certosina, li hanno distillati dal mare d’impurità che li contaminavano”(si legge nel comunicato ufficiale del sito dell’Istituto Planck), separando le emissioni del sistema solare da quelle provenienti dalla nostra galassia, da quelle prodotte nell’universo primordiale, generate ognuna da entità di natura differente: “polveri di stelle” o “gas”, piuttosto che “elettroni liberi”.

I rilevamenti di piccole fluttuazioni di temperatura e variazioni di densità degli ammassi di galassie sparsi in tutto l’universo primordiale sono stati tradotti in toni cromatici e luministici secondo dei codici del tutto convenzionali, ma tali da comunicare delle discontinuità significative in termini visivi: ogni grumo di colore rappresenta la silhouette, la sagoma, delle galassie infuocate che si stagliano sul fondo cosmico. “La mappa del fondo di microonde mostra una miriade di macchie leggermente più calde e leggermente più fredde, originate nel gas incandescente dell’universo primordiale. La mappa di Planck è così precisa che si può finalmente confermare sia la natura statistica di queste macchie, sia la presenza di due anomalie: una grande macchia fredda di dimensioni troppo grandi (una decina di gradi) e una certa differenza tra le macchie di due emisferi contrapposti. L’interpretazione di queste anomalie rappresenta una nuova sfida per la cosmologia” aggiunge Francesco Piacentini, del Dipartimento di Fisica di Sapienza. Dati numerici, astratti e immateriali, hanno così assunto forma e colore, proprietà fenomeniche rilevanti e significative per la nostra percezione visiva: hanno assunto i caratteri di un’immagine, di un artefatto visivo simile in tutto e per tutto a tante altre svariate immagini che circolano negli stessi mezzi d’informazione, impaginate con le dimensioni che il grafico di turno gli assegna, considerando lo spazio che la lunghezza dell’articolo occupa nella pagina. Una particolare curiosità suscita l’articolo del Corriere della Sera di venerdì 22 marzo 2013, in cui è stata pubblicata nella dimensioni di circa 3cm di altezza per 5,5 cm di larghezza, ovvero poco più grande di un francobollo, come se si trattasse di una sorta di miniatura del XXI secolo, pur trattandosi dell’immagine della cosa più grande che c’è: l’intero universo. Tuttavia ciò che rappresenta è così rilevante ed importante da essere salutato come una grande e rivoluzionaria immagine che smentisce quanto finora si sapeva. Si tratta della fotografia più precisa del neonato universo; mai in passato si era riusciti a vedere una cosa simile, con una così elevata definizione e precisione di dettagli, in grado di riprodurre l’immagine più veritiera e fedele dei grumi-semi dai quali sono nate le stelle e le galassie.

“È una straordinaria ripresa, una vera mappa archeologica delle nostre origini” nella quale si riscontrano zone “fredde” e “vuote” di cui si ignorava l’esistenza, che hanno sorpreso gli astronomi, abituati a pensare e a “vedere” questo stadio come una distribuzione uniforme senza alcuna discontinuità o variazione al suo interno; la cui traduzione in termini visivi sarebbe stata l’equivalente di un’estensione spaziale di un unico tono acromatico, decisamente poco attraente, oltre che fotograficamente non interessante.

La nuova immagine del neonato universo, invece, è molto più variopinta e presenta in differenti zone ammassamenti di grumi primordiali che sembrano ribollire (sulla superficie o in profondità?) all’interno di una forma ovale. È questa la proiezione piana della forma dello spazio infinito dell’universo? La forma ellittica dell’immagine è il risultato della proiezione sul piano della mappatura completa della sfera cosmica, un procedimento simile alla proiezione gnomonica che a partire dal XVI° secolo veniva utilizzato per rappresentare il globo terrestre. Il satellite, che idealmente corrisponde al punto di osservazione posto al centro dell’universo, ruotando attorno al suo asse una volta al minuto ha proceduto a scandagliare l’intero cielo nelle tre dimensioni, due spaziali e una temporale, combinando innumerevoli scansioni a cerchio in diversi intervalli di tempo. La direzione dell’asse del satellite si sposta di circa 1 grado al giorno e questo fa sì che la sovrapposizione di tutti i cerchi osservati nel giro di poco più di 6 mesi copra tutto il cielo.

Su quanto fin qui detto vogliamo focalizzare la nostra attenzione, e spero anche quella del lettore, sollecitando qualche ulteriore riflessione: di cosa è fatta la “fotografia”, qual è la natura dell’immagine, e che cosa essa rappresenta.

A ben vedere più che i bordi spaziali la mappa dovrebbe raffigurare i confini temporali dell’universo, lo stadio in cui la massa inizia a espandersi ad una velocità superiore a quella della luce, diradandosi in enormi ammassi di galassie. Nei comunicati ufficiali l’immagine viene presentata come la riproduzione della luce fossile primigenia dell’emisfero, come la prima luce del cosmo o dell’intero cielo: ma di quale luce si tratta? A cosa ci si riferisce quando si chiama in causa il termine “luce”, a un ente di “natura fisica” oppure a un’esperienza di “natura fenomenica”? Stando a quanto viene descritto l’immagine visualizza, traduce cioè in forme e colori visibili, la registrazione “della radiazione cosmica di fondo a microonde, nelle bande di frequenza da 30 a 857 GHz”: entità cioè lontanissime dalla grandezza delle radiazioni elettromagnetiche che compongono lo spettro degli stimoli delle nostre sensazioni visive, le cui lunghezze d’onda sono comprese tra i 380 e i 680 nanometri circa. Inoltre, queste mappe visualizzano uno stadio dell’evoluzione del cosmo la cui distanza temporale è inimmaginabile per la mente umana (circa 13,82 miliardi di anni fa) e le cui dimensioni sono incommensurabili a quelle del campo visivo del nostro occhio.

Quale relazione intercorre tra una “realtà” astratta “dell’analisi estremamente complessa dei dati raccolti, basata sull'attenta riduzione di tutti i possibili effetti spuri (effetti sistematici) che possono influenzare le misure e sulla loro rigorosa trattazione statistica,” della radiazione cosmica di fondo, nello spettro delle microonde, che pervade lo spazio in tutte le direzioni ad una temperatura di 2,7 kelvin sopra lo zero assoluto, e la “natura” della loro trasfigurazione fotografica? L’immagine fotografica, l’artefatto comunicativo, composto da una distribuzione di macchie colorate, qualità puramente fenomeniche, dagli ineludibili apprezzamenti percettivi anche di natura estetica, viene presentata al nostro sguardo alla stessa stregua di una comune fotografia o dipinto, la cui visibilità richiede un cambiamento di posizione del punto di vista dell’osservatore: da un occhio che guardava dall’interno, durante la ripresa, a un occhio che guarda dall’esterno, questa volta. Cosa implica per la nostra comprensione visiva dell’immagine passare da un punto di vista immaginato sospeso al centro dell’universo e immerso nei 360° della sua sferica visibilità, che gira lo sguardo su se stesso per esplorare i confini del cosmo con l’aspettativa di vedere non dove finisce ma quando ha inizio, ad un punto di vista fisso, diretto a guardare lo spazio delimitato di un’immagine bidimensionale che gli si pone davanti frontalmente?

Con quali occhi dovrebbe guardare questa immagine colui che, indotto a credere di poter vedere la prima fotografia dell’infinito, si ritrova a fissare con il suo sguardo un ovale maculato? Perché si avverte il bisogno di definire una registrazione di dati “la fotografia precisa, l’immagine di com’era” l’universo, inducendo nel lettore il subliminale convincimento che l’universo possa essere fotografato davvero, nello stesso modo in cui ognuno di noi fotografa con la propria macchinetta fotografica il paesaggio o la montagna dove va in vacanza?

E’ proprio questo, infatti, il tipo di rapporto visivo a cui allude l’incipit messo in grande evidenza nella Home Page del sito ufficiale di Planck: “un satellite pensato per guardare all’alba del tempo, per scoprire come è nato l’universo, di che cosa è fatto e quale fine lo attende”. La funzione che si attribuisce al satellite è proprio quella di un occhio che guarda, sia pure con una sensibilità elettronica piuttosto che retinica e con una modalità di funzionamento differente da quella ottico-fisiologica dell’occhio umano. Perché gli astronomi oggi, come nel passato, sentono la necessità di raffigurare in immagini, di conferire forma visibile al nostro occhio a ciò che nessun occhio ha visto e che mai potrà vedere, i cui parametri spaziali e temporali sono incommensurabili alle limitate capacità visive dell’uomo?

Si potrebbe rispondere che l’immagine consente di comunicare le informazioni sulla distribuzione nello spazio e la densità locale delle galassie difficilmente comunicabili con altre forme di linguaggio, con la stessa sinteticità ed efficacia comunicativa. Ma la risposta, per quanto plausibile, riteniamo non sia del tutto soddisfacente. Quanto l’irresistibile imperativo della visibilità ad ogni costo, che domina e pervade le coscienze dell’attuale iconosfera, condiziona la scelta degli strumenti e le forme di comunicazione negli ambienti scientifici e incide nella mente degli scienziati al punto da convincerli che una registrazione di dati risulta essere più vera e più precisa se viene raffigurata in immagine, anche se la “realtà fisica” che descrive non sarà mai visibile all’occhio umano?

Sarà che, in ossequio alla vetusta credenza della testimonianza oculare, siano stati indotti a credere che rendendola visibile la registrazione acquisisca un grado di veridicità maggiore? Oppure la ragione risiede nella recepibilità della notizia, nel suo appeal comunicativo, nel fatto, cioè che senza un’immagine di supporto avrebbe suscitato meno interesse?

Entrambe le supposizioni sembrano discendere da quanto il filosofo George Berkeley espose nella sua “Nuova teoria della visione” del 1732, sintetizzabile nell’assunto “Esse est percipi”, secondo il quale, così come per ogni altra cosa, anche per l’universo essere, esistere significa essere percepito dalla mente e dall’occhio dell’uomo: esistere equivale ad essere visibile. L’assunzione di questo principio comporta una duplice conseguenza: la prima sul piano ontologico – esistee ed è reale ciò che è visibile – e la seconda su quello cognitivo – so che cos’è perché lo vedo – già contenute, del resto, nell’originario termine greco “oida”, che sancisce la corrispondenza tra visione e conoscenza: conosco perché ho visto. Ma a questo punto perché escludere che possano avere svolto un qualche ruolo anche altre motivazioni rispondenti a bisogni più reconditi, che inducono ad assegnare a queste fotografie delle funzioni più ancestrali e perfino apotropaiche: allontanare l’idea che la nostra presenza non sia altro che un insignificante punto sperduto in un universo invisibile e inconoscibile.

Ci sentiamo autorizzati ad avanzare questa insinuazione incoraggiati dal fatto che le mappe certificano che tutto ciò che è visibile dell’universo, le stelle e le galassie nel loro insieme, costituisce soltanto una minuscola parte, soltanto il 4,9 per cento: il rimanente è costituito per il 26,8 per cento da materia oscura e per il 68,3 per cento da energia scura, così definite perché entrambe invisibili. Queste fotografie ci hanno consentito di “sbarcare per la prima volta su un continente ignoto», dice Marco Bersanelli dell’Università degli Studi di Milano «e ci sorprendono con alcune tracce impreviste la cui natura al momento sfugge a qualsiasi spiegazione» rimanendo del tutto misteriosa.

Che cosa avrebbe dovuto contenere la fotografia dell’infinito affinché non si rivelasse una delusione? Quali imprevedibili cangianze cromatiche, olografismi eidomorfici, indiscernibili e irreversibili compenetrazioni spaziotemporali avrebbero potuto appagare la nostra aspettativa?

Per rispondere a queste domande occorre chiarire cosa si intende qui per immagine fotografica.

Generalmente per immagine si intende quella combinazione di elementi visibili in cui l’occhio vede un’altra cosa con una materia differente da quella di cui è fatta l’immagine. L’altra cosa che si vede nell’immagine può appartenere al repertorio del visibile, del già visto, oppure a quello del non visto o dell’invisibile. Spesso nel repertorio dell’invisibile si confondono le immagini dei mondi inosservati, di cose con un’esistenza mai vista prima, con le immagini di ciò che per natura è invisibile o che viene prodotto dalla mente umana e di cui le recenti tecniche di brain imaging possiamo perfino registrare il momento di formazione. Ma a questo punto si impone una doverosa precisazione: dal momento che le fotografie del brain imaging non riproducono altro che la registrazione dell’attività neurale delle aree corticali preposte alla visione, la cui visualizzazione non confondiamo di certo con la fotografia della cosa che il cervello vede, allo stesso modo anche la registrazione delle radiazioni del fondo cosmico, prodotte nei primi istanti dopo il big bang, non andrebbe confusa con la fotografia della nascita dell’universo.